人教社教科书对《出师表》注释,终于出炉。

新教材中,诸葛亮的《出师表》没有删除,课文依然存在,书中“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间:尔来二十有一年矣”。

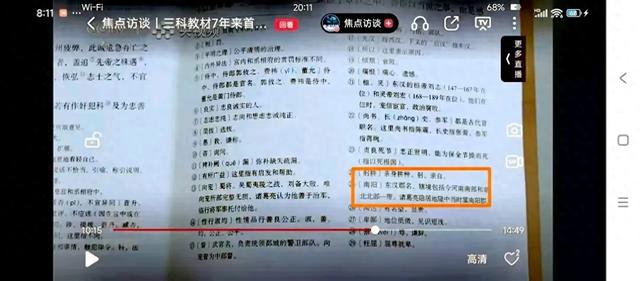

新教材人教社将“躬耕于南阳”注释为,“南阳:东汉郡名,辖境包括今河南南部和湖北北部一带,诸葛亮隐居地隆中当时属南阳郡。”

注释虽然剔除了襄阳的元素,抛弃了“南阳,古郡名在今湖北襄阳县一带”的注释,却把躬耕于南阳注释为“隐居在隆中”,诸葛亮不再是“布衣”而是“隐士”;“躬耕”变成了“隐居”;“南阳”变成了“隆中”;从这些迹象可以看出来,早些年的流毒依然存在。

以前,在襄阳方面的“”工作”下,人教社有关南阳的注释,确实不伦不类,通过多篇课文的注释,让南郡襄阳的“古隆中”,跨过汉江,越过章陵郡,阴晦的注释到南阳郡范围内,把“躬耕于南阳”暗指为“隐居于古隆中”。那个时期,襄阳方面也是积极配合:长期宣传诸葛亮不可能亲自躬耕,只能是“隐居”,诸葛亮是有显赫背景的“隐士”;他讲“苟全性命于乱世”是假的,他的亲朋好友都是高官显贵,怎能说自己“苟全性命”呢?“三顾茅庐”是假的,是诸葛亮“自我推荐”的“北行见备”,将诸葛亮打造成一个,亲属云集,裙带豪华,天天在襄阳阿头山,呼朋唤友的阔公子。

襄阳诸葛亮研究会的领军人物,公开宣扬《出师表》是假的,说没人见过诸葛亮写过此文,完全可以认定是伪作,还讲“先帝不以臣卑鄙”,表明诸葛亮已经承认自己是一个卑鄙小人,因此他的话不可信。襄阳说出现这么多无知的言论,与教科书注释有很大关系。 人教社出师表注释“布衣:平民、百姓”,请问“平民百姓”需要“隐居”吗?一个破落士族的后代,家道中落,举目无亲的一个十六岁少年,他有什么资格隐居呢?是有才、有钱、有势还是有成就?历史上,有哪个“隐士”是平民百姓?平民百姓躬耕陇亩、自食其力,能称作是“隐居”吗?

人教社教科书将“布衣”定性为“平民、百姓”,就已经否定了隐居之说,还要再去注释为隐居,就让人费解了,岂不是自己打脸。

众所周知,但凡隐居之人是不会贬低自己的,之所以“隐居”是因为孤傲清高,是瞧不起别人,不愿意攀附权贵的。当时的少年诸葛亮是不具备这些资本的。

人教社教科书对闻达、卑鄙、猥、枉屈的注释没问题,清晰标定诸葛亮躬耕时期的地位和处境,如果抛弃躬耕,用“隐居”来概括这段时期,请问哪个隐士会说自己“苟全性命”?会说自己地位“卑鄙”?哪个隐士对邀请出仕感激不尽呢? 因此,《出师表》“躬耕于南阳”,不能以“隐居于隆中”来注释,南阳有隆中,可隆中代表不了南阳。注释应该以“躬耕”为前提,来考证南阳,南阳在哪里,哪里就是诸葛亮躬耕地,把南阳注释清楚就可以了,后面“诸葛亮隐居地隆中当时属于南阳郡”这句话,纯属狗尾续貂,六只抓痒多一道,词不达意,顾左右而言他,违背了传道授业解惑的本质。

其实人教社教材对教科书的注释,是引起南阳襄阳两地争执的主要因素,早已使人诟病,许多学者、媒体,都对其进行过抨击,新版的注释似有两边讨好的意味,却遭到了两地的指责,两头不得一头,如何摆脱这种矛盾局面面呢?如何注释躬耕于南阳呢?有以下三条可参考:

第1、“南阳,地名,今河南南阳。”该注释为首选,建国后的教材一直这样注释的,与人教社并行的苏教版,北师大版等版本的教科书,一直沿用至今,人教社版本,由于众多周知的原因,八十年代后出现了改变,并多次更改,始终不能自圆其说,希望人教版能重回最早的注释,消除争论。

第2、不注释“南阳”。解决矛盾的方法就是不引起矛盾,南阳跑不了,各自理解,教科书不持立场,远离矛盾,远离是非。

3:“南阳,东汉郡名,郡治宛城”。这个注释中规中矩,无懈可击,符合诸葛亮躬耕南阳时期的历史事实。

可以肯定一点,人教社注释,也在不停的改变、进步,这是一个好现象,以上建议请人民教育出版社作为参考。也希望人教社能实事求是、排除干扰,编写更优质的教材,为国家培养更优秀的人才。