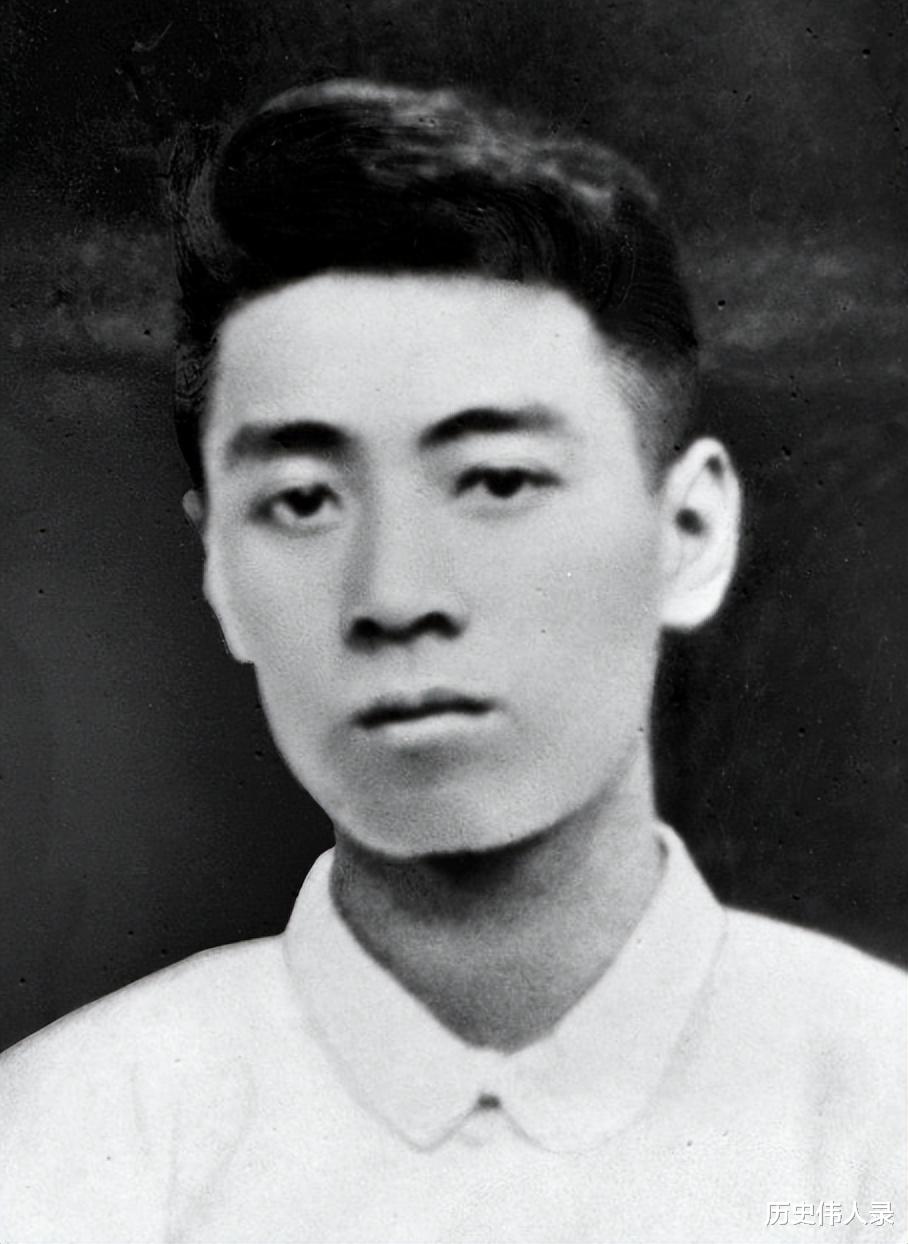

你知道吗?宋希濂曾是周总理的学生。

两人之间的关系还要追溯于黄埔军校时期。

1923 年,宋希濂下定决心奔赴广州,报考黄埔军校,立志寻求救国救民的真理。彼时,在湖南财政厅任职的叔叔慷慨资助他 35 块银元。宋希濂深知黄埔军校对于实现理想的重要意义,于是极力动员同乡兼挚友陈赓一同前往。

当时, 17 岁的宋希濂未达到黄埔军校规定的 18 岁报考年龄,无奈之下,他选择谎报年龄,幸运的是,这一隐瞒并未被察觉。那次考试的作文题目是 “论中国贫弱的原因和挽救之道”,宋希濂奋笔疾书。

半个多月后,放榜的喜讯传来,宋希濂与陈赓双双金榜题名,成功考入黄埔军校。

1924 年 11 月,应孙中山先生邀请,周恩来从法国归国,出任黄埔军校政治部主任。彼时的黄埔军校政治部工作杂乱无章,缺乏系统的政治教育规划。周恩来上任后,迅速着手整顿工作。

他重新规划政治教育方案,设立指导、编纂、秘书三个股,健全了政治部内部组织,建立起有序的工作秩序。周恩来深知,要培育出真正的革命军人,必须用革命思想武装他们的头脑。于是,他亲自编写政治教材,为学员们讲授《军队中的政治工作》等课程。

两年后,陈赓带着宋希濂来到周恩来的办公室。办公室陈设简洁,仅有一张桌子、几把椅子,墙上挂着几幅地图,周恩来微笑着迎接他们。

周恩来详细询问了宋希濂在连队的训练、生活以及思想状况,宋希濂一一如实作答。接着,周恩来与他们探讨时局。他剖析国内军阀混战的严峻形势,宋希濂静静聆听,心中对周恩来的敬佩之情油然而生。

3 月,震惊中外的中山舰事件爆发。蒋介石以此为借口,在黄埔学生军中大肆清党,疯狂抓捕共产党员和进步人士。一时间,黄埔军校被白色恐怖笼罩。

此时的宋希濂面临艰难抉择。一方面,他感激蒋介石对自己的赏识与提拔;另一方面,又对蒋介石的清党行径深感不满。

经过一番痛苦思索,宋希濂最终决定退出中国共产党,追随蒋介石。而他的好友陈赓,则坚定地站在了共产党阵营。从此,二人分道扬镳,踏上截然不同的政治道路。

西安事变爆发后,宋希濂奉命率部赶赴西安解救蒋介石。

事变和平解决后,宋希濂进驻西安。一日,陈赓找到宋希濂,告知他周恩来想见他们。宋希濂怀着复杂的心情跟随陈赓前往会面地点。

见到周恩来的那一刻,宋希濂心中百感交集。周恩来依旧和蔼可亲,笑着对宋希濂和陈赓说:“你们一个是‘土包子’陈赓,一个是‘洋学生’宋希濂,如今都在各自岗位为国家效力啊。” 简单一句话,化解了宋希濂心中的尴尬。

交谈中,周恩来分析当前抗日形势,着重强调国共合作的重要性。宋希濂静静聆听,对周恩来的远见卓识深感钦佩。

宋希濂告别时,紧紧握住周恩来的手,坚定地回答道:“我一定铭记老师的教诲。不只是我和陈赓,在日本人面前,国共两党都应当真诚团结,为保卫中华,将个人生死置之度外。”

周恩来赞许地说道:“说得好,不愧是黄埔健儿。” 此次会面后不久,陈赓奔赴华北抗日前线,宋希濂则投身到 “八一三” 淞沪血战之中。

抵达淞沪战场后,宋希濂率领的 36 师迅速投入战斗,与日军展开了长达近 3 个月的浴血奋战。宋希濂亲临前线,与战士们并肩作战,最后,36 师,在淞沪会战中表现卓越,被誉为淞沪大会战中的三个王牌师之一,为保卫上海、抗击日寇立下了汗马功劳。

12年后,宋希濂临危受命,出任川湘鄂边区绥靖公署主任,肩负起率部镇守西南、阻挡人民解放军进军大西南的重任。

1949 年 10 月,遵照中央军委的战略规划,第二野战军和第四野战军一部兵分多路,向西南地区发起了强大攻势。宋希濂所部在解放军的猛烈攻击下,防线迅速崩溃。国民党士兵面对解放军的攻势,纷纷丢盔弃甲,四散溃逃。宋希濂亲赴前线,试图稳住阵脚,可一切皆是徒劳,根本无法挽回败局。

在接连败退的过程中,宋希濂的部队不断被解放军分割、包围。11 月,在乌江战役中,宋希濂部遭受了沉重的打击。解放军强渡乌江,一举突破了宋希濂精心布置的江防防线。

随着战局愈发恶化,宋希濂的部队彻底陷入绝境。身边的亲信们纷纷劝说他放弃抵抗,向解放军投降,可宋希濂始终固执地不愿放下武器。他带着仅存的残兵败将,在深山老林中东躲西藏,妄图避开解放军的追击。逃亡途中,部队补给断绝,缺衣少食,士兵们饥寒交迫,伤病员不断增加,许多人因伤病和饥饿倒毙在路边。宋希濂看着身边的士兵一个个倒下,内心痛苦万分,却又毫无办法。

12 月 19 日,宋希濂逃至大渡河畔的沙坪场。此时,他的部队已所剩无几,几乎到了山穷水尽的地步。他心里明白自己已无路可逃,却仍不甘心就这样被俘虏。就在他准备做最后垂死挣扎时,解放军的包围圈越缩越小。

最终,在解放军强大的军事压力下,宋希濂身边的士兵纷纷放下武器投降。宋希濂见大势已去,万念俱灰,试图拔枪自杀,幸好被身边的卫士及时阻拦。就这样,宋希濂被捕。

在被押解的路上,他始终沉默不语,对解放军战士的询问置若罔闻。但随着与解放军接触日益增多,他渐渐发现,解放军与他之前想象中的截然不同。解放军战士纪律严明,对待他十分尊重,丝毫没有侮辱、虐待之举。这使宋希濂的内心开始悄然发生变化。

随着思想改造的不断深入,宋希濂的态度发生了根本性转变。他积极参与管理所组织的劳动,和其他战犯一起为改善生活环境努力。

1959 年 12 月 4 日,宋希濂等 10 名战犯成为首批被特赦的人员。当听到自己被特赦的消息时,他激动得热泪盈眶,双手颤抖着捧起特赦通知书。

更让他意想不到的是,特赦后的第 10 天,即 12 月 14 日,他被告知周恩来总理要接见他和其他特赦人员。听到这个消息,宋希濂一时间心潮澎湃,激动得泪水夺眶而出。

几十年前,周总理在黄埔时期对他的亲切教诲,以及西安事变后随陈赓拜访周总理的情景,历历在目。想到自己曾经走错道路,对人民犯下罪行,如今却有幸再次见到周总理,宋希濂心中满是愧疚与感激。

在前往接见厅的路上,他紧张得手心出汗,内心忐忑不安,反复思索着周总理会说些什么,而自己又该如何回应。

进入接见厅后,当周恩来总理与杜聿明、宋希濂、王耀武等一一握手时,宋希濂因紧张和羞愧而心跳加速,内心忐忑不安。待众人坐定后,他才注意到,在座的还有陈毅副总理以及章行严(士钊)、张文白(治中)、傅宜生(作义)三位先生。

接着,周恩来总理亲切而风趣地说道:“在座的绝大多数都是黄埔学生,我和文白都曾是黄埔军校的教官,算是你们的老师。学生走错了路,不管怎么说,老师多少也是有责任的。” 接着,周恩来总理继续说道:“历史已成为过去。不管你们走过多么曲折的道路,今天终于回到了人民的阵营,大家又走到了一起。新的历史篇章已经开启,在此要向你们表示祝贺和欢迎。”

特赦后的宋希濂定居北京,积极投身于全国政协的相关工作,担任全国政协文史资料委员会委员。

1980 年,宋希濂前往美国与子女团聚,并最终定居美国。

参考资料:人民网:《宋希濂被特赦之后 周恩来为何说自己有责任》

人民政协网:《周恩来与人民政协文史资料工作③ | 周恩来鼓励特赦战犯撰写回忆录》