《——【·前言·】——》

1975年,82岁的毛主席夜难安寝,卧床辗转,思绪中杨开慧的身影挥之不去。他顿悟,内心深处极度思念着杨开慧。

半个世纪前,他们相识相爱,共赴革命路。现今,她虽已逝,但记忆中的面容与情感,仍旧鲜明如初。

【相识与相恋(1913年-1920年)】

1913年,毛泽东于长沙初见杨开慧。彼时他19岁,正值青春意气,刚从湘乡赴长沙求学,满怀壮志。

杨开慧15岁时,已出落得亭亭玉立,性格活泼。尽管他们交往不深,但缘分往往就是这么不可思议。

杨开慧之父杨昌济乃毛主席恩师,乃一位学识渊博且治学严谨的学者。

毛泽东常访杨家求教,杨开慧旁观这位倔强青年。他寡言却语出坚定,与众不同。

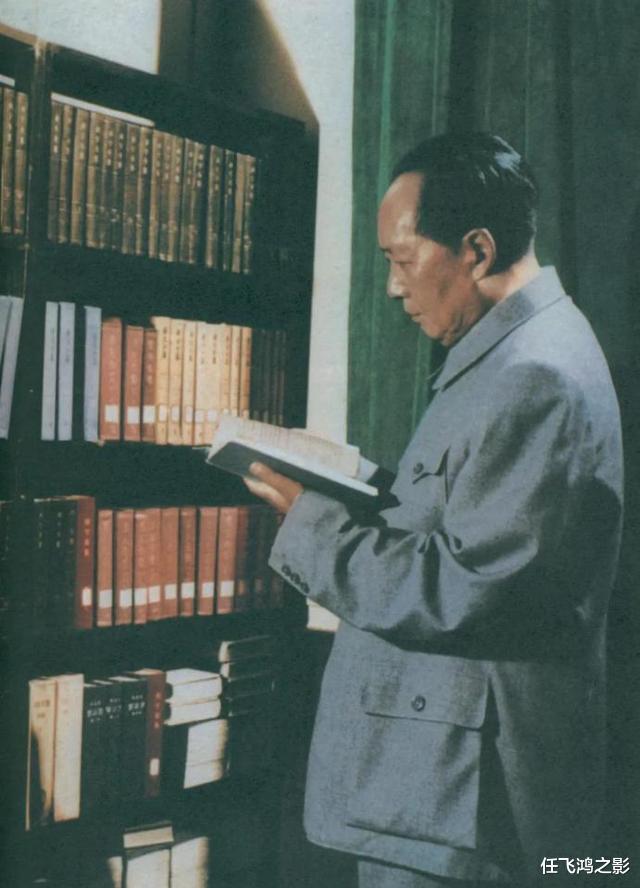

毛泽东彼时仅为普通学生,热爱阅读与思考,尚无宏伟革命蓝图。杨开慧既被其执着打动,又对其充满好奇。

1918年,杨昌济一家迁居北京。同期,毛泽东抵京,在北大图书馆任职,生活困顿,时常面临饥饿挑战。

他常访杨家,与杨昌济论学,同杨开慧交谈。渐渐地,她意识到毛泽东不仅有崇高理想,更是个充满温情的人。

感情悄然升温,毛泽东的执着与杨开慧的温柔使两颗年轻心渐近。她为他缝补衣物,悄悄准备食物。

毛泽东在杨昌济面前展现异常认真态度,意在证明自己值得信赖,足以托付。

1919年杨昌济病危,毛泽东日日探望,并与杨开慧共同处理后事。杨昌济逝世后,杨家陷入困境。

毛泽东以微薄薪资资助杨家,杨开慧泪眼婆娑,深知心中已非他莫属。

1919年末,两人确立恋情。那是一份质朴无华的情感,无鲜花点缀,无誓言相伴,唯有两颗热烈跳动的心紧紧相依。

他们商定,毛泽东在湖南稳固地位后,共同返回长沙,开启新生活。

【结婚与革命伴侣(1920年-1927年)】

1920年冬,毛泽东返长沙后首访杨家接杨开慧。两人婚礼朴素,未有大办仪式。

他言:“心在一处,便已足够。”杨开慧颔首,她不求奢华,唯愿与此人携手同行。

婚后,他们居于长沙一小院,生活虽清贫却温馨。毛泽东日间忙于事务,夜晚归家,常与杨开慧促膝长谈。

他阐述自己的计划,描绘未来中国的模样。杨开慧专注倾听,不时提出见解。

婚后,她不仅是毛主席的妻子,更是其最亲密的战友。1921年,两人共同加入中国共产党。

那时的党仅数十人,处于摸索阶段。杨开慧专注机要联络,凭借其聪明才智与细致态度,将各项事务处理得有条不紊。

1923年,毛泽东与杨开慧抵达上海,生活困苦远超长沙。随后,毛岸英、毛岸青接连出生,家庭经济状况愈发拮据,入不敷出。

杨开慧常于深夜待杨开归家,边照料孩童,边整理文书。

一日,毛泽东归家甚是疲惫。杨开慧递上热面条,笑道:“食此,复有力。”

他深知,杨开慧为支持其事业,牺牲巨大。

这期间历经诸多磨难,党内存在分歧,外界施加压力,毛泽东因此一度陷入人生低谷。

杨开慧无言陪伴在侧,坚定道:“你所为正确,我深信不疑。”毛泽东闻此,内心涌动着力量。

1927年,局势急转直下,国共合作终结,全国陷入白色恐怖。杨开慧携三子返回长沙板仓老家避难,而他则被迫转移至江西。

此次分别,他们深知或许再会便是阴阳相隔。然而,革命难免牺牲,他们只能毅然前行,毫无退缩。

杨开慧携子女隐匿乡间,过着朴素艰辛的生活。

她每日阅读毛泽东遗书,从中汲取力量。她深知,唯有坚强方能前行。

【分别与牺牲(1927年-1930年)】

1927年秋,毛泽东离长沙,筹划秋收起义。离别之际,他满怀不舍,却默然无语。

杨开慧站在门口,含泪目送他离开。她明白,他们将分道扬镳,一人面临艰险,另一人前路茫茫,未知终点何在。

毛泽东率部辗转多地,杨开慧则留守长沙板仓,照顾幼子,生活艰辛,时常面临饥饿困境。

她从不抱怨,专注教孩子们读书识字,并向乡亲们传播革命理念。她坚信,只要毛泽东持续战斗,自己就必须坚持不倒。

1930年,湖南军阀何键加大对共产党人的搜捕力度,杨开慧成重点目标。因其为毛泽东之妻,敌人意图利用她胁迫毛泽东。

10月24日,她刚从田间归家,正抱子欲晚餐时,敌人突袭,闯入家中,将其与长子毛岸英一同捕获。

毛岸英惊恐哭泣,杨开慧温柔地安慰他,同时镇定地对敌人说:“别伤害孩子,有什么事直接找我。”

她被带至长沙监狱,敌人施以酷刑,企图逼问毛泽东下落。然而,杨开慧坚贞不屈,始终未吐露半句多余之言。

敌人见威胁无效,遂以毛岸英性命相逼:“不讲,就杀你儿子。”杨开慧淡然以对:“动手吧。要我背叛毛泽东,绝无可能。”

在监狱期间,她撰写了一封致丈夫的书信,信中内容条理清晰,用词确切,完整传达了她的情感与思绪。

信虽简短,情深意重:“润之,勿念。我无愧于党与你。唯一遗憾,无法再伴你前行。”

11月14日,杨开慧在长沙浏阳门外识字岭被处决。面对既定命运,她临刑时仍镇定自若。

她面对困境,未落泪也未求饶,坚定地表示:“革命必将成功。”牺牲之际,她年仅29岁。

毛岸英获释后,由亲戚带回板仓。年少的他对母亲未归的原因一无所知。

【毛主席的追思与纪念】

毛泽东在江西瑞金指挥革命工作时,数月后方知杨开慧牺牲。一日,他收到信件,打开阅读后,顿时愣住。

信中言明杨开慧烈士遭敌杀害,遗骸未寻。毛泽东长久沉默,眼眶含泪,对旁人道:“开慧之死,难以弥补。”

那一夜,毛泽东独坐桌旁,沉默不语,未曾开口说话。

他取纸书信致杨家亲属:开慧之逝,为我与党之重损。她乃坚毅革命者,其精神永续于我们事业之中。

此后岁月,毛泽东鲜少言及杨开慧,但她始终深刻铭记在他心中。

1957年,毛主席接获李淑一来信,信中提及杨开慧,令其感慨良深。随即,他挥毫创作了一首《蝶恋花·答李淑一》。

我痛失爱妻你丧偶,杨柳飘摇直抵云天外。试问吴刚有何物,他捧出珍藏的桂花佳酿。

嫦娥舒展广袖于寂寞长空,为忠魂起舞。忽闻人间已伏虎,泪水顷刻如倾盆大雨倾泻而下。

此词为毛主席深切缅怀杨开慧所作,“骄杨”喻指她。自那次离别,二人已阴阳相隔,永难相见。

她去世后,毛主席终其一生未再言及“开慧”。晚年时,常有人见他独自静坐,眼神深邃,满是怀念之情。

1969年,湖南长沙板仓建起杨开慧烈士陵园。毛主席批示指出:“杨开慧既是党的烈士,亦是我的亲人。”

陵园中立有杨开慧塑像,它静默地矗立,深情守望着这片土地,传递着不朽的精神与纪念。

1975年,他向工作人员言道:“若开慧仍在世,定会坚定支持我直至最终。”

1976年,毛主席去世,遗物甚少。有人在其书桌上寻得一张泛黄照片。

照片展现年轻杨开慧,温婉笑容映入眼帘。此刻方悟,毛主席心中难以忘怀的,乃是这位献身革命的女性。