近日,《日本新闻》(The Japan News)曝出本田日产合并谈判破裂的相关内幕:除了此前曝光的股权争议外,本田还提出要求日产完全放弃自主研发的e-Power混动系统。这一涉及核心技术的“霸王条款”,不仅让持续了两个月的合并谈判戛然而止,更折射出日系车企在转型关键期的深层焦虑。

e-Power为何成日产“命门”?

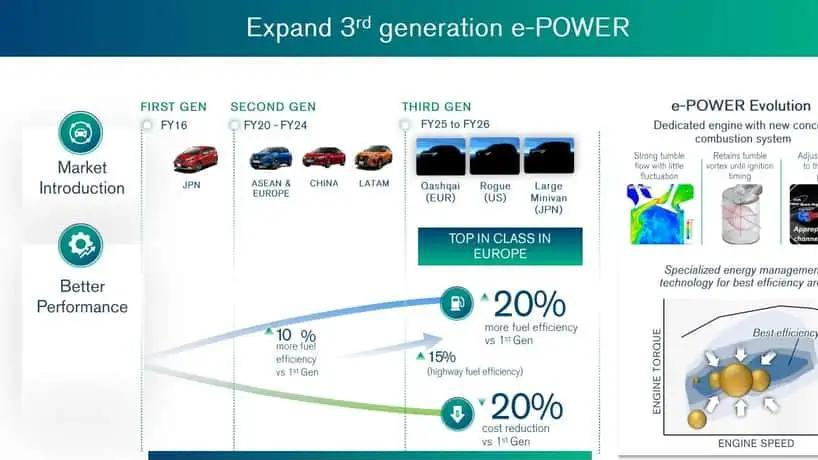

e-Power为何成日产“命门”?在这场看似普通的商业谈判背后,隐藏的是日产对技术主权的誓死捍卫。自2016年e-Power混动系统问世以来,该技术已进化至第三代,最新版本相较初代系统效率提升20%,制造成本已压缩至初代产品的1/5。

从技术原理看,日产e-Power创新性地采用“全时电驱”架构:1.5L三缸增程器仅作发电用途,车轮完全由电机驱动。这种“增程式混动”设计,既保留了电动车的驾驶质感,又消除了续航焦虑。目前除日产Note、Kicks等本土车型外,搭载该技术的Rogue e-Power也即将登陆北美,形成完整的混动产品矩阵。

本田的“e:HEV”野心:能否一统江湖?反观本田的混动战略,则展现出了完全不同的技术路线。最新发布的第四代e:HEV系统,以1.5L/2.0L阿特金森循环发动机为核心,采用双电机多模式驱动架构。通过优化PCU动力控制单元和IPU智能动力单元,新系统在燃油经济性提升10%的同时,整备质量减轻约90kg。本田还宣称到2027年将实现混动系统成本较2018年基准降低50%,目前在美版雅阁混动上已达成25%的降本目标。

从商业逻辑看,本田要求日产弃用自有技术,实则是谋求在联合体内建立技术标准主导权。若谈判成功,本田不仅能通过技术授权获取直接收益,更能借日产百万级年销量扩大规模效应,加速摊薄研发成本。这种“技术吞并”策略,在跨国车企联盟中并不鲜见,但要求合作方完全放弃成熟技术的案例实属罕见。这种卑躬屈膝的合作方式,日产当然是不愿意了。

日系混动根本分歧:增程式VS强混动而这场技术路线之争背后,折射出日系车企对混动技术路线的根本分歧。本田代表的强混动阵营(HEV)强调发动机直驱的高效区间,而日产坚持的增程式混动(REEV)则追求纯电驾驶体验。数据显示,2023年全球增程式电动车销量同比增长210%,中国市场的理想、问界等品牌已验证该路线的市场潜力。

但其实仔细想想,这两种路线并非完全对立。丰田最新发布的第五代THS系统已经开始融合增程技术,在特定工况下可实现发动机纯发电模式;而日产第三代e-Power也新增了发动机直驱模式。这种技术融合趋势,使得本田的“非此即彼”的要求显得愈发不合时宜。

蝴蝶效应:谈判破裂如何改写产业格局?合并流产的余波正在持续扩散。对日产而言,坚持技术自主虽保住了短期利益,但需独自承担每年约200亿日元的混动系统研发费用;而本田则可能加速与通用汽车的深度合作,双方共同开发的Ultium平台电动车也已经步入量产。

虽然这次的合并谈判破裂,但双方在声明中仍保留“在电动化领域合作可能性”。行业分析师认为,这或许暗示着两家日企仍存在某种电动技术交叉授权协议的可能。毕竟,日产在固态电池领域积累深厚,而本田的氢燃料技术储备不容小觑,在全面电动化浪潮下,技术互补的需求始终存在。

未来展望:混动技术将走向何方?随着欧盟2035禁燃令留出“合成燃料豁免口”,混动技术的生命周期被人为性的无限拉长。据咨询机构LMC预测,到2030年全球混动车市占率将达35%,其中增程式混动占比有望突破15%。在这场技术长跑中,日产的“全时电驱”与本田的“智能多模”或将长期共存,而决定胜负的关键,在于谁能率先突破能量管理系统的智能化瓶颈。

结语这场轰动业界的谈判破裂事件,恰似一面多棱镜,折射出汽车产业转型期的多重矛盾:技术路线之争与商业利益博弈,规模效应与技术自主的平衡,短期妥协与长期战略的抉择。当电动化进程进入深水区,类似的技术主权争夺战或将频繁上演。对于消费者而言,这种良性竞争未尝不是福音——毕竟,技术路线的多元化,才是推动产业进步的根本动力。

和稀泥的评论