在商业领域的风云变幻中,恒大集团曾凭借一系列激进的扩张策略,在多个大型项目上投入巨额资源。然而,随着市场环境的转变以及自身决策的失误,部分项目遭受了惨重亏损,对集团的整体发展造成了巨大冲击。以下将详细剖析恒大遭受最大亏损的三个项目所面临的问题、困难以及决策层面的失误。

恒大海花岛项目于 2010 年启动,坐落于海南省儋州市海域。该项目堪称规模宏大,总占地面积达 12 万亩,计划总投资超 1600 亿元 。其规划涵盖主题乐园、高端酒店群、繁华商业街以及住宅区等多元业态,旨在打造一座具有全球影响力的旅游度假综合体。许家印期望借此项目,塑造一个如 “中国的迪拜” 般的旅游胜地,吸引国内外大量游客,推动海南旅游业迈向新高度。

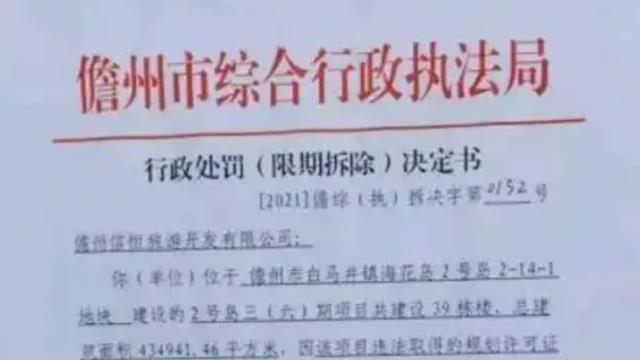

1.环保违规问题

2017 年,中央启动首轮海洋督察,认定海花岛存在 “未批先建、造成大面积珊瑚礁和白蝶贝受损” 等严重违规行为。恒大集团为快速推进项目,将总填海 783 公顷的 “海花岛” 拆分为 36个面积均小于 27公顷的子项目,并利用旗下 5 家关联公司分别申报,以规避国务院审批(根据《海南省海域使用管理法实施办法》规定,27 公顷以上的填海项目需国务院审批) 。

实际填海工程在 2012 年就已启动,早于审批流程完成时间。

至 2015 年底,项目以 “全球最大文旅盘” 名义开盘时,填海工程已完成近半,但尚未取得完整环评手续。

2019 年,海南省生态环境厅发布整改令,要求对海花岛建设进行全面审查,施工被迫暂停。

2020 年,海南省再度升级土地监管措施,针对海花岛项目采取了撤销预售许可,及终止 328 套房产交易的处置方案。

2021 年,第二轮中央环保督察指出,海花岛在第一轮整改后仍违规新建了 4 条涵管桥,违法围海造地 369 公顷。这一系列环保问题使得项目面临巨大整改压力,大量已建工程需调整或拆除,整改成本高昂。

2.资金回笼困境

项目建设规模过于庞大,所需资金量惊人,资金回笼难度极大。海花岛定位高端,目标客户群体相对有限,市场消化能力不足。同时,房地产市场调控政策不断加码,尤其是限购等政策的实施,使得市场热度迅速降温,严重影响了项目的销售进度。

此外,海南旅游市场竞争日益激烈,众多旅游项目纷纷涌现,市场逐渐趋于饱和。以 2024 年为例,据项目人员透露,海花岛客流量相较于以往减少了近三成 ,岛上商业街大量店铺停业,即使曾经火爆的网红餐饮店,生意也极为惨淡。

房地产市场方面,曾经高达 2 万元 / 平方米以上的房价,如今已跌至 7000 元 / 平方米左右,别墅价格也跌至 1 万元 / 平方米左右,近乎腰斩 。尽管交易量有所上升,但主要是业主低价甩卖的无奈之举,房产中介收入从过去月入 10 万锐减至 2 - 3 万元 。

3.决策失误

忽视政策风险:在项目筹备及推进初期,恒大集团过于注重项目的规模和速度,忽视了国家环保政策以及房地产调控政策可能带来的风险。对政策走向预判失误,未能提前做好应对预案,导致项目在政策调整时陷入被动局面。

市场调研不足:对海南旅游市场和房地产市场的深入调研不够充分。没有准确预估到市场竞争加剧以及目标客户群体对高端旅游地产项目的实际需求规模,盲目投入巨额资金,造成后续市场消化困难,资金回笼缓慢。

二、广州南沙超级大盘项目广州南沙超级大盘项目是恒大集团进军粤港澳大湾区的关键布局,承载着恒大在大湾区拓展业务版图、打造综合性 “未来之城” 的宏大愿景。该项目计划打造集居住、商业、娱乐、文化等多功能于一体的大型社区,以满足大湾区发展带来的人口流入和多元化需求。

1.资金链断裂

2021 年,恒大集团陷入严重债务危机,资金链全面紧张。南沙项目作为资金密集型项目,受到极大冲击,开发进度被迫停滞。为缓解资金压力,恒大集团先是出售部分股权,但未能从根本上解决资金短缺问题。2023 年,恒大集团宣布将南沙项目剩余股权全部转让,彻底退出该项目。

2.市场竞争压力

粤港澳大湾区发展前景广阔,吸引了众多房地产企业纷纷布局。南沙地区房地产项目众多,市场竞争异常激烈。恒大南沙项目在产品特色、品牌优势等方面未能形成足够竞争力,难以在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现快速销售和资金回笼。

3.决策失误

经营模式风险:恒大集团长期采用 “高负债、高周转、高杠杆” 的经营模式,在房地产市场快速发展阶段,这种模式虽能助力企业迅速扩张,但市场环境一旦发生变化,其弊端便暴露无遗。在南沙项目上,过度依赖这种经营模式,对市场风险估计不足,没有建立多元化的资金渠道和风险缓冲机制。当债务危机爆发,项目因资金短缺陷入困境。

开发节奏把控不当:在项目推进过程中,未能根据市场变化及时调整开发节奏。在市场竞争加剧、行业环境趋紧的情况下,依然按照原有的大规模、快节奏开发计划推进,导致项目库存积压,销售不畅,资金压力进一步增大。

2018 年,许家印高调宣布恒大进军新能源汽车领域,计划在三年内实现 “恒驰汽车” 量产。为达成这一目标,恒大先后投资数百亿,从全球招揽顶尖人才,建设现代化工厂,试图在新能源汽车这片新兴且充满潜力的市场中占据一席之地,打造具有竞争力的民族汽车品牌。

1.技术研发滞后:

新能源汽车行业技术门槛极高,研发难度远超预期。“恒驰汽车” 在研发过程中进度缓慢,关键技术如电池续航、智能驾驶等方面未能取得突破性进展。产品质量也屡遭诟病,多次出现测试故障等问题。在竞争对手纷纷推出新车型、不断抢占市场份额时,“恒驰汽车” 却迟迟无法实现量产交付,严重错失市场先机。

2.市场竞争激烈:

全球新能源汽车市场呈现爆发式增长,国内外众多车企纷纷加大在新能源汽车领域的投入,市场竞争白热化。特斯拉等国际品牌凭借先进技术和品牌影响力占据了较大市场份额,国内比亚迪等车企也在技术创新和市场拓展方面表现出色。恒大作为后来者,在品牌认知度、技术积累、供应链体系等方面与竞争对手存在较大差距,难以在市场中分得一杯羹。

3.决策失误

行业认知不足:许家印对新能源汽车行业的技术复杂性、研发周期以及市场竞争激烈程度估计严重不足。在自身缺乏足够技术储备、人才团队和行业经验的情况下,贸然进入该领域,且制定了过于激进的发展目标,导致项目在实施过程中困难重重。

资源配置不合理:在研发过程中,过于注重规模扩张,如大规模建设工厂等,而忽视了技术研发质量和进度的把控。在人才引进方面,虽然从全球招揽了大量人才,但在人才整合、技术融合等方面存在问题,未能形成高效的研发团队。同时,企业文化中 “高周转” 模式并不适用于技术密集型的汽车研发产业,导致产品质量难以保证,影响了品牌形象的树立。

恒大集团在恒大海花岛、广州南沙超级大盘、恒驰汽车三大项目上亏损惨重,原因复杂。战略层面,恒大秉持 “三高” 激进模式,忽视市场与政策风险,致使项目盲目推进;

海花岛违规拆分申报,遭巨额整改;

南沙项目在行业下行期未调整策略,资金链断裂;

恒驰汽车在技术、经验匮乏下贸然入局,量产目标不切实际

市场研判方面,恒大对需求与竞争态势判断失误,海花岛定位高端却忽视市场容量,南沙项目缺乏优势,恒驰汽车面对强劲对手难占先机。经营管理上,恒大资源配置失当,风险防控机制缺失,导致项目质量与进度失控,无力抵御市场冲击。

恒大三大项目的失败,为企业界敲响警钟,凸显科学决策、精准研判、合理配置资源、健全风险防控机制的重要性。