评书里的“忠义英雄”

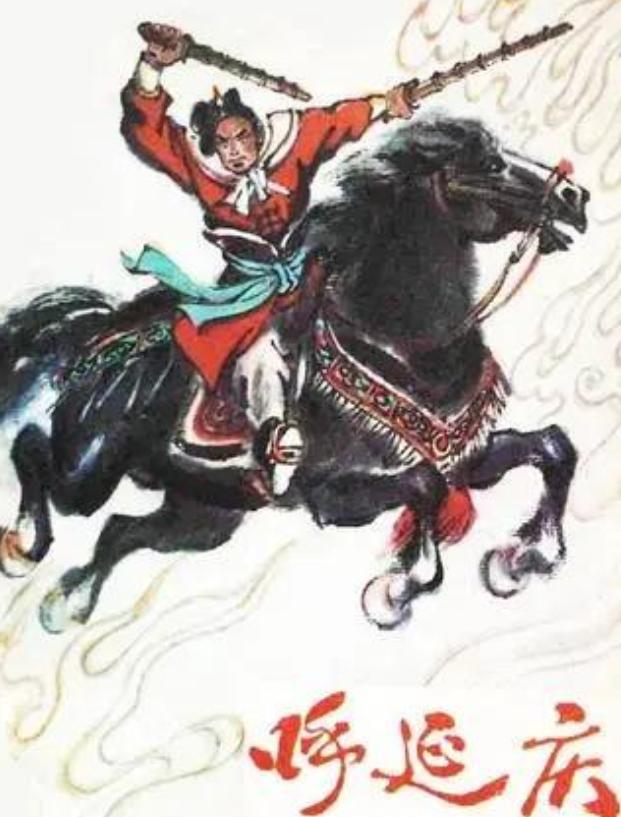

清朝时期,说书人嘴里的呼延庆可谓是威风八面。在民间流传的《呼家将》评书中,他是一位为家族平反、为国征战的英雄人物。

九岁时独自祭拜被害的族人,少年时期在包拯等人的帮助下成长,后来更是凭借过人的武艺得到宋仁宗重用。

他带领呼家军征战四方,平定西夏叛乱,最终揭露了奸臣庞吉的阴谋,为家族洗刷冤屈。这样一个忠孝双全的英雄形象,深深烙印在了百姓们的心中。

评书中的呼延庆形象之所以能够深入人心,源于其完美契合了中国传统文化中"忠孝仁义"的价值准则。

在当时的社会背景下,说书人往往会根据听众的心理需求,对历史人物进行艺术加工。他们在塑造呼延庆这一形象时,融入了大量民间传说和戏曲元素,将其英勇事迹与家国情怀完美结合。

评书中还详细描绘了呼延庆在军营中爱兵如子、体恤将士的细节,以及他在朝堂上据理力争、不畏权贵的气节。

这些故事情节虽然未必完全符合史实,但却满足了普通百姓对理想英雄的想象,也反映了民间对清正廉明、忠君爱国的官员的向往。

此外,评书中还穿插了大量描写呼延庆个人品格的段落,如他对待百姓如同亲人,常常接济贫困之人,甚至不惜散尽家财救助灾民等。

这些细节的刻画,让呼延庆的形象更加丰满立体,也使得这个角色在老百姓心中有了更强的代入感和认同感。

将门血脉下的另一面

历史中的呼延庆与评书里的形象有着天壤之别。作为呼延赞的后人,他并未继承家族的军事才能,反而凭借着精通多国语言的本领在外交场上大放异彩。

精通女真语和契丹语的他,成为了宋徽宗眼中解决边境纷争的得力助手。在那个军事实力不断衰退的年代,外交才能成为了朝廷最为倚重的技能。

从史料记载来看,呼延庆的语言天赋可能源于其童年时期与边境各族商人的频繁接触。他的祖父呼延赞虽以武略著称,但也十分重视子孙的文化教育。

年幼的呼延庆经常随商队往来于汉、契丹、女真等多个民族聚居地之间,耳濡目染之下掌握了多种语言。

这种语言优势在当时的宋朝可谓独一无二,因为大多数文官都专注于科举之学,而武将则往往只注重武艺操练。

呼延庆打破了这种局限,成为了一个融合文武的特殊人才。在处理边境事务时,他不仅能准确传达各方意图,还能深入理解不同民族的文化习俗,这使他在谈判中常常能找到各方都能接受的平衡点。

更难能可贵的是,他还精通各族的风土人情和宗教信仰,这让他在外交活动中能够避免许多文化冲突带来的误会。

正是这种全方位的跨文化交际能力,使得宋徽宗在面对复杂的边疆形势时,往往会优先考虑启用呼延庆。

命运多舛的海上之盟

北宋末年,金国迅速崛起,对辽国形成了巨大威胁。宋徽宗看准时机,想要夺回被辽国占领的燕云十六州。

为了与金国建立联系,宋徽宗派出了多位使者,都以失败告终。呼延庆临危受命,扮作商人登上女真港口。

虽然一开始遭到扣押和殴打,但凭借着出色的语言能力,他成功说服了完颜阿骨打,促成了宋金结盟。这段艰难的外交历程,为他赢得了一时的赞誉。

事实上,呼延庆促成海上之盟的过程远比史书记载的更为曲折。他在女真港口不仅要面对当地守军的敌意,还要应对来自辽国细作的暗中破坏。

为了赢得完颜阿骨打的信任,他不得不冒着生命危险,多次穿梭于宋金两国之间传递消息。在与金国谈判期间,他巧妙地利用了金国想要壮大实力的心理,提出了互利共赢的方案。

他向完颜阿骨打描绘了联手对抗辽国后的美好前景,既承诺了丰厚的物质利益,又暗示了未来可能获得的政治地位。

同时,他还积极与金国的其他贵族建立联系,在草根层面为两国结盟创造有利条件。这种多管齐下的外交策略,最终使得看似不可能的联盟成为了现实。

值得注意的是,呼延庆在谈判中展现出的不仅是语言才能,更是高超的政治智慧。

他准确把握住了金国内部各派势力的微妙平衡,在不同群体之间灵活周旋,最终使得海上之盟得到了金国上下的普遍支持。

从功臣到罪人

"海上之盟"的达成并非一帆风顺。期间因为误会,呼延庆曾被金国扣押半年之久。这次被囚禁的经历,让他更深入地了解了金国的实力。

在他的斡旋下,宋金关系一度达到顶峰。但这份来之不易的和平,却在完颜阿骨打去世后土崩瓦解。

他的孙子完颜宗弼继位后,对北宋的轻视和野心导致了最终的靖康之耻。呼延庆从一个外交功臣,转眼间成为了历史的罪人。

在被金国囚禁期间,呼延庆亲眼目睹了金国军队的训练方式和军事装备的精良程度,这些都让他暗暗心惊。

而当他向朝廷报告这些情况时,却未能得到足够重视。一些大臣认为他过分夸大金国实力,另一些则认为他立场不够坚定。

这种复杂的朝堂局势,使得他的警告始终未能引起应有的重视。更令人遗憾的是,随着完颜阿骨打去世,新一代金国统治者对待宋朝的态度发生了根本性转变。

完颜宗弼不仅继承了祖父的军事才能,还怀有更为激进的扩张野心。他认为北宋的软弱正是进攻的最好时机,而此前的海上之盟不过是金国积蓄实力的权宜之计。

在这种情况下,呼延庆苦心经营的外交关系逐渐失去了意义。当金兵压境时,朝廷上下纷纷将矛头指向了他,认为是他的误判导致了国家的危机。

一时间,他不仅背负了误国的骂名,更成为了朝野上下发泄不满的替罪羊。

历史的分岔路

宋金"海上之盟"的缔结,让金国清晰地看到了北宋的军事羸弱。这个本意是为国家谋求和平的外交举措,却在无意中加速了北宋的灭亡。

呼延庆精湛的外交手段,反而成了历史的催命符。在那个战争频发的年代,外交谈判或许只是权宜之计,但这种权宜之计却为国家埋下了祸根。

从更深层次来看,海上之盟的失败不仅仅是外交策略的失误,更反映了北宋王朝整体国力的衰退。

当时的宋朝虽然经济繁荣、文化昌盛,但军事实力的持续下降却成为了无法逾越的致命伤。呼延庆的外交才能虽然一度为国家赢得了喘息之机,但却无法从根本上改变这种颓势。

在与金国的频繁接触中,他们也越发清楚地认识到北宋在军事上的弱点。这种认知上的差距,最终导致了金国在战略上的重大调整。

他们不再满足于与北宋维持表面的和平,而是开始谋划更大的军事行动。可以说,“海上之盟”虽然在短期内实现了和平,但从长远来看,却加快了北宋灭亡的进程。

这种历史的吊诡,让呼延庆的功过评价变得更加复杂。他的外交才能固然出众,但在面对强敌时,这种才能却未能真正起到保护国家的作用。

相反,他的成功反而让敌人更清楚地认识到了可以利用的机会,这则是历史给予他的最大讽刺。