1853年冬,庐州城外的太平军营帐中,知府胡元炜正颤抖着签下降书。

这位“清廉勤政”的官员,用自己的叛变终结了湘军鼻祖江忠源的性命,更将自身钉在了晚清官场的耻辱柱上。

他是清军第一叛徒,联合太平军坑死江忠源,打下安庆后被湘军正法。

清军第一叛徒

胡元炜的仕途,发轫于一场滑稽可笑的“捐官勾当”。

他原是个寒门士子,行囊里除了一卷旧书,只有几两盘缠。

怎知天降贵人,一陌生人硬是塞给他几百两白银,让他捧回了庐州知府的乌纱帽。

事后官书上写得说是“友人代捐”,像什么义薄云天的美谈。

然而,这“友人”究竟是何来历,倒是个千头万绪的疑问。

这人,确是个“朋友”,不过是太平军的朋友。

他将胡元炜推上官场,图的不是义气,而是布下一颗暗子,待时而动。

光阴荏苒,到了1853年,太平军西征,胡以晃麾军直指庐州。

这时候,这位“友人”又冒出来了,满脸堆笑,带着八分命令、两分利诱,说是要“报恩”,让胡知府打开城门,迎接天国将士,待到功成,自有封王之赏。

胡元炜掐指一算,庐州守军不过三千,粮秣维持不过十日。

再看看那舒兴阿,坐拥万兵,却缩在城外不敢上前。

他心里明白,这仗是打不得的,索性顺水推舟,来了个顺势倒戈。

江忠源彼时镇守南昌,与太平军相持。

胡元炜接连八道急报,谎称庐州城坚兵精,粮足马壮,恳请巡抚率军驰援。

江忠源信以为真,点齐千余人马赶到庐州,结果却是一场天大的骗局。

城中兵不满三千,粮草只够十日,处境比想象中还要绝望。

未等他喘息片刻,太平军的地道炸塌了城墙,胡元炜更是大大方方地开了南门,把敌军迎进城来。

至此,庐州大势已去。

江忠源身中七创,血染战袍,仍率残部巷战。

眼见再无退路,他终究不肯为敌所擒,决然投水而亡。

此人,曾在蓑衣渡大破太平军,亲手击毙南王冯云山,湘军中流砥柱,忠义之士,竟折于庙堂之奸。

而庙堂如何?一座腐朽朽败的空壳。

晚清官场,买官卖官,贪腐成风,捐官者何曾在意忠诚?

养尊处优,唯利是图,国将不国,实乃大势所趋。

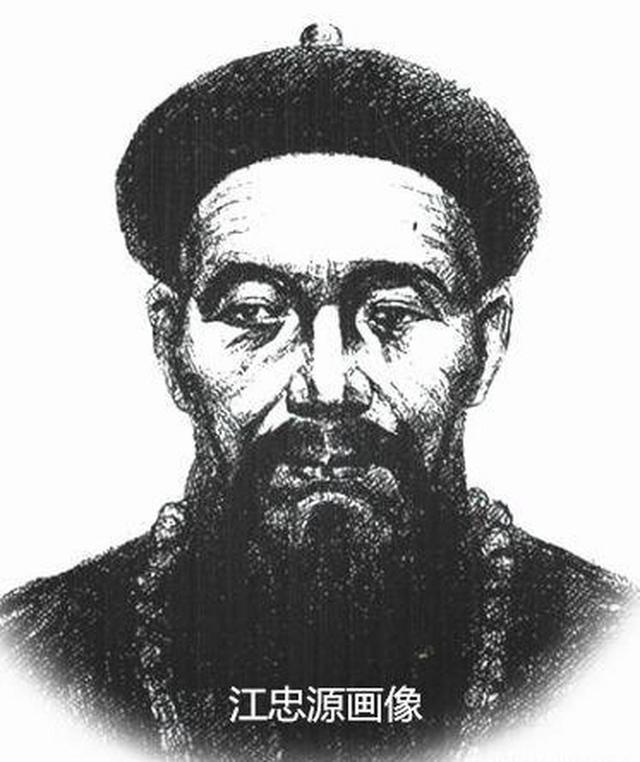

江忠源其人

再说江忠源,此人之死,实在可惜。

他有勇有谋,亦有忠有义,可叹身处乱世,竟不得善终。

江忠源,湖南新宁人,湘军元勋,临敌勇猛,治军严明。

若论湘军之肇始,他比曾国藩还早一步;若论朝廷器重,他比曾胡更得咸丰青睐。

1853年,清廷授其安徽巡抚,封疆大吏之任,他是湘军中第一个。

曾国藩那时候不过是个临时带兵的侍郎,皇帝对他并无太大信任。

直至1854年,曾国藩克复武昌,咸丰才封他湖北巡抚,可没过多久,这道圣旨便被收回,堂堂湘军统帅,竟沦为无官一身轻的“编外将领”。

地方官视他如无物,兵权亦不稳固,直至1860年,江南大营覆灭,八旗军丧胆,朝廷走投无路,曾国藩方才正式接掌两江总督。

至此,湘军方登上权力舞台。

但若论封疆大吏之位,江忠源从1851年起兵广西,到1853年巡抚安徽,不过两年;曾国藩从1853年组建湘军,到1860年掌两江,足足熬了七年。

江南大营未破之前,湘军能封巡抚的,寥寥二人。

一是江忠源,二是胡林翼。

咸丰皇帝不愿湘军染指地方大权,然对太平军兵祸束手无策,只得破例重用。

1851年,江忠源追随赛尚阿征广西,在中平之战一鸣惊人;1853年,南昌大捷,安徽巡抚的乌纱帽落到他头上。

两年之间,江忠源从区区秀水知县,一跃封疆大吏,升迁速度惊人,朝廷之倚重可见一斑。

论战功,他确实有料;论谋略,他亦不差;论义气,便更不必说。

1851年,中平血战,清军望风披靡,江忠源却能率“楚勇”与石达开激战,令赛尚阿刮目相看。

当时清军畏太平军如虎,敢与之短兵相接者,屈指可数。

1852年,全州蓑衣渡,江忠源伏兵两岸,居高临下,炮轰湘江中的太平军船队。

此战,南王冯云山毙命,太平军折损数千,攻长沙之计遂成泡影。

此役,不仅重创太平军,亦改写了天国命运。

冯云山之死,非同小可。

洪秀全虽称天王,但治国理政,全仰赖冯云山操持。

杨秀清、萧朝贵、韦昌辉、石达开、秦日纲、胡以晃,皆出其门下。

若南王不亡,天国未必会有“天京事变”。

冯云山一死,太平军元气大伤,水路进攻长沙之策彻底落空。

湘军遂得喘息之机,由偏师而成劲旅,终成太平军一生之敌。

如此看来,江忠源之功,不止一城一地。

若非他横空出世,太平军或已席卷江南,大清恐早已崩塌。

奈何命薄福浅,终遭小人所害。

被湘军处死

胡元炜降了,降得干脆利落,以为从此能得富贵荣华,金殿封王。

谁知等来的却是勺子、砧板、柴火,一日三餐围着灶台转,落得个挑水烧饭的下场。

1861年,安庆城破,湘军杀气腾腾杀入城中。

胡元炜作首逆,自然难逃一劫。曾国藩铁青着脸,亲笔批下命令:“绑赴市曹,凌迟处死。”

行刑那日,安庆百姓争相围观,辱骂之声不绝于耳。

有人吐唾沫,有人扔烂菜叶,有人破口大骂。

这位昔日的庐州知府,终于成了众人眼中该死的贼。

更可笑的是,胡元炜以为背叛换来生路,殊不知,他的倒戈,反倒助湘军踏上巅峰。

江忠源之死,促使曾国藩加紧操练湘军,庐州之失,揭穿了清廷官场的腐朽。

湘军自此掌控地方,从一支偏师,变成晚清命脉。

胡元炜的悲剧,并非他一人的错,而是体制腐败的缩影。

捐官之制,养虎为患,无德无能者借此爬上高位,手握实权。

官场成了市井,买官者求利,卖官者求财,银两滚动,贪腐生生不息。

咸丰年间,捐官者十之三四,竟是太平军暗桩,或投机钻营之徒。

这等人遇乱则降,遇危则逃,遇强则附,致使清军屡战屡败,非败于敌,实亡于己。

胡元炜两次抉择,尤为可笑。

第一次, 他收了太平军的银子,换得一方封疆。

第二次, 他见势不妙,倒戈献城。

两次背叛,皆是贪婪,皆是懦弱,皆是晚清士大夫阶层的真实写照。

科举之道被堵,捐官之风大盛,士人再无道德约束,皆以权谋私,朝廷更是尸位素餐。

官场如决堤之水,一旦溃败,便不可收拾。

刑场上,胡元炜瘫坐在血泊中,嘴唇微颤,似有悔意,喃喃道:“早知今日,何必当初……”

可惜,世事无回头路,投机者的结局,早已注定。

清朝的崩塌,未必因外敌,实则自内腐朽,蠹虫啃噬,终至倾覆。

参考资料:《清稗类钞》

《清史稿》