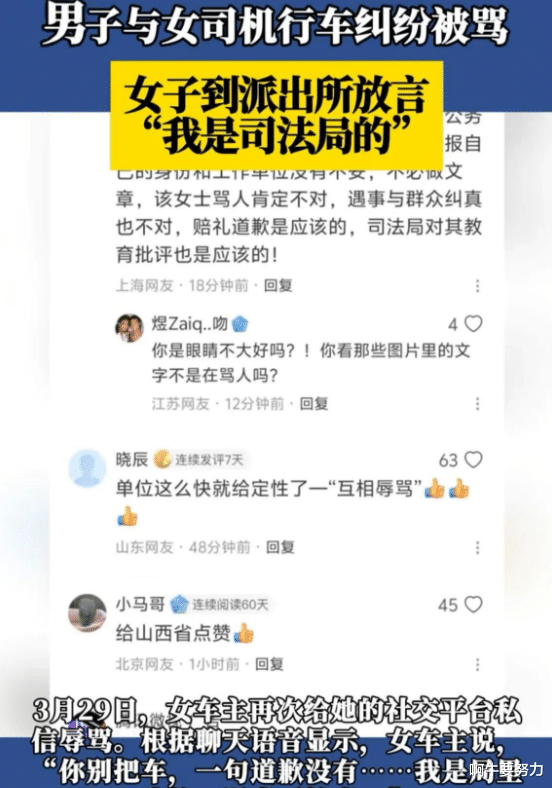

3 月 28 日,山西高平发生一起因行车纠纷引发的舆情事件。市民王先生与女司机张某发生轻微摩擦后,张某通过社交媒体持续辱骂对方,并在派出所调查时自称 "司法局工作人员",被指涉嫌威胁恐吓。涉事女子次日再次通过社交平台升级辱骂,声称 "局里有人不怕事",导致受害者不敢出门。3 月 29 日,高平市司法局深夜通报对张某停职处理,公安机关介入调查。

深度解析

权力异化的危险信号涉事人员将单位身份异化为威胁工具,暴露出部分公职人员根深蒂固的 "官本位" 思想。司法局作为法治建设重要部门,其工作人员知法犯法的行为,直接动摇群众对司法公信力的信任。

舆论发酵的深层逻辑事件中 "司法局干部" 与 "创业外地人" 的身份对比,触发公众对 "权力霸凌" 的集体敏感。张某的 "后台论" 更触及基层法治建设痛点,折射出部分地区权力监督的薄弱环节。

处理通报的矛盾焦点官方初期称 "亮身份是为配合调查",与受害者陈述存在明显出入。这种 "护犊式" 回应加剧了舆论质疑,直到深夜通报停职才平息部分争议,反映出舆情应对机制的滞后性。

理性追问

身份信息本应在执法程序中正常登记,为何会被解读为威胁?

涉事人员连续两日跨平台辱骂,是否构成治安管理处罚法中的 "公然侮辱"?

停职处理是否匹配其违法行为的社会危害性?后续追责能否做到程序透明?

建设性思考该事件不应止步于个人处理,更需推动三项改革:建立公职人员社交账号备案制度,完善执法记录仪全流程监督,设立舆情应对 "黄金 4 小时" 响应机制。唯有将权力关进制度与技术的双重牢笼,才能杜绝 "我爸是李刚" 式悲剧的重演。

公职人员威胁人民群众,这该如何处理,还用得着调查?