文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】2025年3月19日,美国宇航员威尔莫尔和威廉姆斯在滞留国际空间站9个多月后,终于搭乘SpaceX的“龙”飞船成功返回地球。

这一事件本应是美国航天技术的又一次胜利,却意外引发了一场关于中美航天实力差距的讨论……

外媒惊讶地发现,美国“龙”飞船与国际空间站的对接耗时29小时,而中国“神舟”飞船仅需约6.5小时,效率相差近7倍。

那么这一对比是否揭示了中美在航天技术上的差距呢?美国引以为傲的“太空霸权”是否受到质疑呢?

【龙飞船 29 小时对接历程回顾】

【龙飞船 29 小时对接历程回顾】3 月 14 日,在美国佛罗里达州肯尼迪航天中心,“猎鹰 9” 火箭喷射出炽热的火焰,搭载着 “龙” 飞船缓缓升空。

在发射后的最初几个小时里,“龙” 飞船按照预定轨道飞行,逐渐脱离地球的引力束缚,进入浩瀚的宇宙空间。

随着时间的推移,飞船不断调整姿态,向着国际空间站的方向前进。

这期间,地面控制中心时刻关注着飞船的各项数据,与宇航员保持着密切的通信。

经过漫长的 29 小时飞行,美国东部时间 16 日凌晨,“龙” 飞船终于抵达国际空间站附近。

在这一刻,全球的目光都聚焦在这两艘航天器上,所有人都在期待着它们成功对接的那一刻。

只见 “龙” 飞船缓缓靠近国际空间站,通过先进的自动对接系统,逐渐与空间站的对接端口对齐。

最终,两者成功连接,完成了这次关键的对接任务……

整个对接过程虽然紧张,但一切都在有条不紊地进行着,展示了美国航天技术的可靠性和稳定性。

【中国 6.5 小时快速对接成就展示】

【中国 6.5 小时快速对接成就展示】在中国航天的发展历程中,快速对接技术的突破堪称浓墨重彩的一笔 。

2024 年 4 月 26 日,神舟十八号载人飞船在发射升空后,仅仅用了约 6.5 小时,就成功对接于空间站天和核心舱径向端口。

这一过程犹如一场精准的太空舞蹈,飞船在浩瀚的宇宙中,按照预定的轨道和程序,一步步靠近空间站,最终实现完美对接。

同年 10 月 30 日,神舟十九号载人飞船同样展现出了中国航天的高效与精准,在入轨后约 6.5 小时,成功对接于空间站天和核心舱前向端口。

这一次次的成功对接,不仅展示了中国航天技术的高超水平,也让世界看到了中国在航天领域的强大实力。

回顾中国航天的交会对接历程,从早期的探索到如今的成熟应用,每一步都凝聚着无数航天人的智慧和汗水。

在过去,神舟飞船与目标飞行器的对接需要耗费较长的时间,例如 2011 年神舟八号与天宫一号的对接,前后用了 2 天时间。

而随着技术的不断进步和创新,中国航天人成功实现了快速交会对接技术的突破。

从 2017 年天舟一号与天宫二号的首次无人交会对接,到 2021 年天舟二号与天和核心舱的首次自主快速交会对接,再到如今神舟系列飞船的常态化快速对接,中国航天的交会对接时间不断缩短,技术水平不断提高。

这些快速对接的成功案例,不仅为中国空间站的建设和运营提供了有力保障,也为未来的深空探测和载人航天任务奠定了坚实基础。

它们让中国的航天员能够更快地进入空间站,开展各项科学实验和任务,提高了空间站的利用效率。

快速对接技术的成功应用,也增强了中国在国际航天领域的影响力和话语权,让世界对中国航天刮目相看。

【中美航天全方位差距分析】

【中美航天全方位差距分析】在运载火箭领域,中美之间存在着较为显著的差距,美国 SpaceX 公司的猎鹰重型火箭堪称行业翘楚,其近地轨道运载能力超过 60 吨 。

这一强大的运载能力,使得美国在进行大型卫星发射、深空探测任务时具备更大的优势。

相比之下,中国目前的主力重型运载火箭长征五号,其近地轨道运载能力为 25 吨,与猎鹰重型火箭相比还有较大差距 。

这意味着在一些需要大运载能力的航天任务中,中国可能需要进行多次发射,或者选择更小型的航天器,这在一定程度上限制了中国航天的发展速度和规模。

不过,中国航天人并未停止前进的脚步,目前正在积极研制新一代重型运载火箭,如长征九号,其规划中的近地轨道运载能力将达到 140 吨左右。

一旦长征九号研制成功,将极大地提升中国航天的运载能力,缩小与美国在这一领域的差距。

美国在火箭回收技术方面已经取得了显著的成果,SpaceX 公司的猎鹰系列火箭多次成功实现了第一级火箭的回收和重复使用 。

这种技术不仅降低了火箭发射的成本,还提高了火箭的使用效率。

通过回收火箭,SpaceX 公司可以对火箭进行检测和维护后再次使用,大大减少了每次发射所需的费用。

火箭回收技术还对火箭的设计和制造提出了更高的要求,推动了相关技术的发展。

中国在火箭回收技术方面仍处于研发和试验阶段 。虽然已经取得了一些阶段性的成果,但与美国相比,还需要进一步的技术突破和经验积累……

【资金投入:NASA 与中国航天预算对比】

【资金投入:NASA 与中国航天预算对比】资金投入是航天发展的重要保障,直接影响着航天技术的研发和应用。

2021 年,美国国家航空航天局(NASA)的预算高达 233 亿美元 ,这一庞大的资金支持使得美国能够在航天领域开展大量的科研项目和探索任务。

NASA 可以投入资金进行新型火箭的研发、深空探测器的制造以及载人航天技术的研究等。

这些项目不仅推动了美国航天技术的进步,也为美国在国际航天领域赢得了领先地位。

相比之下,中国同期的航天预算相对较低 ,虽然中国航天在有限的资金条件下取得了举世瞩目的成就,但资金的相对不足仍然对中国航天的发展产生了一定的制约。

在一些大型航天项目的研发和实施过程中,资金的紧张可能导致项目进度的延迟或技术指标的妥协。

不过,随着中国经济的快速发展和对航天事业的重视程度不断提高,中国航天投入近年来也在不断加大。

中国政府加大了对航天领域的财政支持,同时也鼓励社会资本参与商业航天的发展,为中国航天的发展提供了更多的资金来源。

【发展历程:起步时间与发展成果差异】

【发展历程:起步时间与发展成果差异】美国的航天发展可以追溯到 20 世纪 50 年代,在冷战的背景下,美国与苏联展开了激烈的太空竞赛。

1958 年,美国成立了 NASA,开始了有组织、大规模的航天探索,在随后的几十年里,美国取得了一系列辉煌的成就。

1969 年,美国成功实施了阿波罗 11 号载人登月任务,宇航员尼尔・阿姆斯特朗和巴兹・奥尔德林成功登上月球,成为人类历史上的里程碑事件 。

此后,美国又陆续进行了多次载人登月任务,对月球进行了深入的探测和研究。

美国还在航天飞机、空间站、深空探测等领域取得了重要进展,如航天飞机的多次成功飞行、国际空间站的建设以及旅行者 1 号探测器飞出太阳系等。

这些成就不仅展示了美国强大的航天技术实力,也为人类探索宇宙做出了重要贡献。

中国的航天事业起步于 20 世纪 70 年代,相对较晚 ,1970 年,中国成功发射了第一颗人造地球卫星 “东方红一号”,开启了中国航天的新纪元。

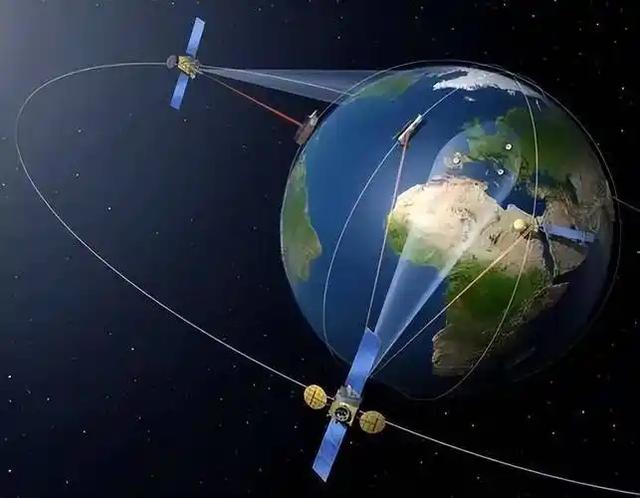

此后中国航天人经过不懈努力,在载人航天、月球探测、北斗卫星导航系统等领域取得了一系列重大突破。

2003 年,中国成功发射了神舟五号载人飞船,将宇航员杨利伟送入太空,实现了中国载人航天的历史性突破。

随后中国又陆续发射了多艘神舟飞船,建立了天宫空间站。

在月球探测方面,中国实施了嫦娥工程,成功实现了月球软着陆、月球样品采集返回等任务。

在北斗卫星导航系统方面,中国自主建设了全球卫星导航系统,为全球用户提供高精度的定位、导航和授时服务。

虽然中国航天起步较晚,但发展速度迅速,在短短几十年的时间里取得了令世界瞩目的成就。

【结语】

【结语】2025年3月19日,美国宇航员的成功返航本应是一次技术胜利,却意外揭示了中美航天实力的差距。

从对接效率到技术创新,中国正在以惊人的速度追赶并超越美国。

未来随着中国空间站的建成和深空探测任务的推进,中美在航天领域的竞争将更加激烈。

而真正的胜利并非源于对抗,而是通过合作共同探索宇宙的奥秘……

参考资料:

参考资料:央视新闻在2025-03-19关于《美国宇航员终于回家 出舱画面来了》的报道