在《线条构筑的形式》一文发表后,书法空间的规定性成了我集中思考的一个有趣命题,我觉得该文所取的角度是众所周知的;另一个更重要的剖析视角——书法中时间一维的基本内容及其价值,限于篇幅基本上没有涉猎。今不揣翦陋,把这一部份思考草出以就正于读者。

“时间”概念的界定及在书中的一般表现

凝聚力极强、而又有深厚文化积淀痕迹的汉字构架,从表面上看是为书法提出了空间造型的主要命题。当我们看到一个个空间造型时,一方面,我们为它的抽象性体现得如此出色、有条不紊而赞叹;另一方面则为它的空间竟是如此地具有宇宙意识而惊讶。我不禁想起了符号美学家苏珊·朗格在《情感与形式》一书中对建筑的著名论断:

一个在坚石上凿出的石墓可以创造一个完整的领域,一个死的世界。它没有外在形式,它的比例从内部得到——来自石头、来自埋葬,并限定了一个深、高、宽不过几拃的建筑空间。

书法与此异曲同工。它也通过抽象线条显示出一种空间比例,包括语汇如线、黑白;也包括空间距离如高、宽以及无数局部的切割。它同样是一个完整的世界。但是很明显,这样的阐述可以简单而准确地表述书法是纯空间的,即非文字立场又非绝对抽象主义立场的理由,却不能解释为什么书法中会有所谓的“时间”内容。

张芝 冠军帖(部分)

对“时间”这一概念,在我看来,它可以指两个性质不同的内容。

一是习惯上所指的“真实的时间”或是指“绵延”。它起源于人们对时间的直接经验和直觉认识:有如我们在时钟上清晰地看到指针在走动一样。它的基本发生发展方式是线形的。

另一是在“真实的时间”基础上的美学立场的所指:即以一个视觉的或听觉的形式(它往往包含结构因素)为前提的“时间形式”,比如在音乐上或是在一个画面线形状态下所产生的流动性质的构成。

如果用一个较为直接但也许会产生误解的说明来划清这两者的区别,则“绵延”的时间可以是无休止的,并且不具备任何逻辑结构前提的发展——未来的一分钟不必对前五分钟的存在负责,它的存在也不固定,它的过程也是纯粹物理学意义上的“绵延”。相反,“构成”的时间则是有固定目标,有事先规定的休止点的。它每一分钟的发展必须对之前它的各分钟在逻辑承启关系上负责。它在“绵延”上的有限,使它自成一个“绵延”的结构。简言之,单纯的“时间绵延”往往无序;而“时间形成”却必然是有序的。像被称为“时间艺术”的音乐,当然要依赖物理意义上的绵延——不然它就不属于“时间”艺术;但更重要的则在于它有序的形式,不然它还是不算时间的“艺术”。

于是,单纯的“时间绵延”是一维的体系,它只表示长度和连续,而“时间结构”却不只是一维的,它在表示长度的同时还表示一定的体积。不但可以在维的长度一端同时显示出几项并列的审美内容,而且还可以把长度本身当作一个前后照应的结构来对待。前者表示各种内容并存的密集结构,后者表示长度本身所具有的回护性与内面的逻辑性。

用这样的分析立场来看书法,完全可以证明书法为什么是“时间”的,在我以前的论文中大都已涉及到这个课题,但因没有全面展开阐述,仍有不少读者对此提法表示怀疑,因此,我想从最基础的书法语汇分析开始做起。

北宋 黄庭坚 草书诸上座卷(局部)

北宋 黄庭坚 草书诸上座卷(部分)

首先,书法的基本语汇是线条。无数论文都向我们表明书法是线条艺术这一性质。在一个直观的层次上,它的确是真理,但它并没有向我们展示出什么实质内容,真要在这个线条里找些启示,我想可以用它与绘画作一比较。在以明暗为立场的西洋画包括油画、水彩、水粉、素描等形式中,“面积”是最重要的语汇方式。它具体表现为单一体的连续转接,任何一个面的边像(相对而言的边像)都与邻近的面紧紧咬合在一起,它们是互相依赖着被“置”于一个实际空间之上。而任何一个面(体积)的产生,无不是物体在一定光源中表现为一定形态的面的感觉所致,相对于其它面而言,这一面或彼一面只是一种放置、安排的效果。在描绘过程中,它只具有空间性格而不具有时间性格。没有画家能异想天开地将两个不同的面在描绘过程中连成一个连续的节奏形,而且也无此必要。

但书法(也许还包括写意画)的线条语汇却不是放置的,相对于写实感受的明暗、光、色、空间并举的面而言,书法的线条即已在抽象——因为我们看不到任何一种实际存在的线,任何线条的出现都是经过视觉整理之后的主观结果。而更重要的是,线条的成形过程是一个完全时间性格的过程:它不是被放在某处,而在从此(起)到彼(止)的流动中呈现出来,而在这流动过程中,至少已经具备了上述的“绵延时间”的物理性质,与纯放置的体、面的空间语汇拉开了距离。

自然,积点成线,线条本身的存在只是一种“幻象”,事实上它是由无数点的小面积组织而成的,于是它似乎也应该与“面”不分彼此。但我认为:确定线与面之间的界线,关键是在两个要素的获得承认:

一是线条必须具有运动方向而面则毋须强求;

二是线条本身必须是平面的,面则必然是立体的。平面的线条并不妨碍它为塑造立体形象服务,但它自身性质却必须是平面。

以这两点衡之书法,则书法线条的具有独立性格、具有时间上绵延性格这一点不言而喻。

明 徐渭 草书七绝诗轴(局部)

但这仍然只是一个前提。书法线条的时间性格在基本语汇中的被证实,并不等于它能构成作为一个性质的“时间”艺术。于是有必要来审察它的创作过程,我们可以从两个角度来证明这一课题。

首先,是立足于创作者这一方面。最简单的例子是儿童初学写字,老师一定会谆谆告诫:写字要先横后竖、先撇后捺。这叫笔顺。这种儿时的印象告诉我们,在汉字书写中(即使不是书法艺术而只是写字),笔顺是何等的重要。它的直接好处当然是书写方便、提高速度,但它在艺术表现上也有重大价值。

从始到终的笔顺运动是一个流动过程,它正相互于“绵延时间”,是一个物理上的序列规定。但是,对这“绵延时间”加以规定的,正是作为书法结构媒介的汉字结构。以上述原理衡之,提供时间延续的限度——“起”“止”的,正是每个汉字结构首尾笔的规定。每个不同笔划笔数的汉字,就是一个个不同形式的规定。它的性质不言而喻:是“结构时间”的产生。而从每个汉字笔顺规定的立场出发,则抽象的空间造型在构成过程中就有了个前后序列的规定,故尔,尽管它的最终结果是空间的,但它构成过程却是时间的——具有“绵延时间”特征。

其次,是立足于欣赏者这一方面的证明。抛开线条的流动性不论,也抛开书法创作的过程步骤不论,书法空间的构成无论取什么形式,最终也必然会给观者留下一种时间推移的印象。比较典型的是每个字在联缀时构成不同形的空间构成。这种空间连续必然产生节奏,造成一种前后推移、具有内在逻辑视觉关系的时间绵延。即便在一个字中,只要笔划在交叉时切割出不同空白的效果,这些形状、面积、角度不同的空间也会构成一种视觉节奏,它也仍然是以造成一种以空白形状为基本元的时间绵延。我不禁想起了摩利·内基在《新的眼光》中的精彩论断:

一种向各个方向幅射的——纵向和横向——持续的波动,向人宣称:它已经占据了这个空间。

明 徐渭 草书七绝诗轴

纸本 纵123.4cm 横59cm 上海博物馆藏

一篙春水半溪烟,抱月怀中枕斗眠。

说与傍人浑不识,英雄回首即神仙。天池。

如果对这一空间占据的过程作一分析,则“波动”是一种线形的发展,是有起止的时间维的展示,而“幅射”“纵横交叉”的现象,则是波动脉络在每一个点上的结构式反映。换言之,每一个点都应该是连成线结构的元素,但每一个点自身又构成一个空间——空间成为时间展开的基本元同时又是它的结果。在这里,每一个点即等于一个汉字。而持续的波动则象征着一幅四言、八言作品的基本创作运行——是绕轴心的运行。它的结果是章法作为形式法则之一的成功出现。

行草书表现得最为明显。因为它结构空间的变化大,人们会更注重它的章法轴心的体现,但篆隶楷书并非没有,只不过由于横竖成列,人们视为当然而不多注意罢了。只要有空间分割的现象以及由此而成的分割集群,就一定会有一种节奏序列——它就是时间结构的特征。

节奏轴心的存在是一种方向的存在。如前所述,没有从此到彼、前后顺序井然的创作推移和欣赏视觉推移,时间的特征仍然是不完整的,因而也是缺乏逻辑性格的。但是在肯定这一时间特征存在的同时,我们注意到它的局限:虽然内容的论断对书法欣赏特别有价值,但它仍然只是视觉艺术共有的性格而不是书法特有的。

线条流动与笔顺的被重视,是书法自身的时间特征——但是一个限于文字媒介的低层次特征。空间节奏轴心的被发现也是一种时间特征——但却又范围过大,是一个泛艺术的非书法独有的特征,对书法有证明价值而不具有出发点的价值。因此,对它们的研讨只能说是涉及书法“时间”美学课题的外围。

东晋 王献之 行书鸭头丸帖 唐摹本

绢本 纵26.1cm 横26.9cm 上海博物馆藏

鸭头丸故不佳,明当必集,当与君相见。

东晋 王珣 《伯远帖》

珣顿首顿首。伯远胜业情期,群从之宝。自以羸患。志在优游,始获此出,意不克申,分别如昨。永为畴古。远隔岭峤,不相瞻临。

内面的证明

线条本身的流动性并不意味着它已代表了一切“时间”方面的内容。真正核心的课题,必须从书法创作过程中去寻找。一个颇有深意的对比是:用钢笔划一根线与用毛笔按笔法画一横,两者都有“时间”的流动、推移,但前者只表现一种“绵延时间”的内容,而后者却会由于它的提按顿挫动作构成“结构时间”的内容,亦即是说,它不只是在时间刻度上标明自己所花费的长度,而且还标明此举所具有的特别的质。一横从头部的提按到中部运行再到尾部的提按是一个很明确的运动节奏,书法艺术的魅力却在此中被发挥得淋漓尽致。关于这一点,早期的古代书家已经为我们点得十分透微。东汉人蔡邕在《九势》中的名言想必人人记得:

藏头护尾,力在字中。

有头有尾,是一个完整的时间推移过程。而在书法中要对这头尾部分施以特殊关照:要“藏”要“护”,正是古人对书法中体现“结构时间”而非一般“绵延时间”的认识。

如果说线条的头尾顿挫提按是在每一个线条个体内部进行“结构时间”意义上的自我协调的话;那么虽然它与一根普通的直线截然有别,但它的范围仍然是相当狭小的。它的活动仅限于线条单元内部。而从书法艺术的整体上看,它还只是语汇单词而不是有系统的语言。语言需要组织,需要一定的构架能力。单靠孤零零的线条显然无能为力,于是还是要转而去研究文字构架这个课题。

北宋 黄庭坚 草书诸上座卷(局部)

钢笔一横

文字的形仍然是个难以捉摸的对象。

从汉字之形过渡到书法之形,与其说是使外形更艺术化、更有趣味,不如更确切地说,是在于引进了“时间”以为抽象结构之助,一切艺术化的外形无不起于时间对空间的驾驭作用。黑体字是“放置”笔划线条的,它没有时间因素而只有空间轮廓,因此它不是书法。仿宋字有限地把顿挫外形引进空间,但引进的方式是机械僵滞的,因此它仍不是书法,甲骨文刻划也只有空间轮廓,契刻者不必强调提按转折,因此它们为书法史上一种历史类型可,而作为完整的书法体格则仍是较初步的,一部书法史,就是从纯空间的刻符走向“时间”性格的行草书。因此,书法对时间的倚重是个无可讳言的事实。当然从一个更高的起点去看,则又毋宁说这是一种回归:把书法创造力重新回复到“线条流动”这最基本的语汇特征中去加以深化。

必须承认,在书法的字形变化过程中,线条、笔顺这些基本单元所具备的“时间”性格对结构的影响是极其重要的。在隶书中,是以雁尾笔划的夸张带出字形的扁阔;在楷书中,是以顿挫提按丰富的多变笔道将结构衔接在一起。至于行草书的线条打散和连贯导致结构的偏长而多欹侧,更是众所周知的事实。可以说,没有作为一个单元的每一笔的顿挫提接动作的“结构时间”化,则整体意义上的书法结构要有如此多的变化是不可想象的。我认为它是一种以时间带动空间——即以动作过程带动视觉结构的特殊过程,或许亦可以说,是以线条去控制间架(造型空间)的有力尝浅。

古代书家们虽然无法运用这些新引进的概念术语,但他们对书法“时间性”却具有极为敏锐的感觉。唐代书学重镇孙过庭《书谱》有云:

观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形,或重若崩云,或轻如蝉翼。导之则泉注,顿之则山安……一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。

针而悬、露而重、雷而奔、石而坠、鸿而飞、兽而骇、乃至舞、惊、颓、临、泉注……无不有个从起到止的过程。不管是将奔将坠还是已奔已坠,都反映出运动过程在某一落点上的具体凝固形态以及足可向整个过程前后伸延的时间感觉。孙过庭敏锐地窥出了书法艺术与一般造型艺术之间最重要的区别,为我们描绘出一幅线条运动的形象化图卷。

唐 孙过庭 书谱(局部)

值得注意的是他强调“势”的概念。纵观古代书论,在“势”的问题上几乎不约而同地持重视态度。即使在书法理论刚刚兴起的汉魏时期,人们已在反复讨论“势”了。崔瑷有《草势》、索靖有《草之势》、蔡邕有《九势》、卫恒有《四体书势》、王羲之有《笔势论》……一无例外以势冠其篇名,这绝不会是偶然的。依我想来,正是这一点显示出当时人对书法中时间特征的深刻理解。元代人陈绎曾对“势”有过很简明的注释,见《翰林要诀》:

“势”:形不变而势所趋背,各有情态,以一为主,而七面之势倾向之也。

这个解释告诉我们以下几个具体内容:

(一)“势”的产生绝非依靠对字形的改造,它的前提是形不变——既定结构的约束力在创作中受到绝对尊重。

(二)“势”所导致的是情态的显示,而不是具体点画结构的直接视觉效果,它比严格意义上的形式美似乎更内在、含蓄而隐蔽。

(三)由于以上两点,“势”只可能导致“趋背”式的暗示性格,它不必担负对形进行直接加工的重任。

(四)“势”的追求在特定的汉字结构造型中,往往显得层次谨严、主从分明。核心与外围关系井然,它促进了每一基本造型单元“方块间架”在变化时具有自我稳定的卓绝能力。

由是,“势”是对形的升华和追加而不是破坏。它实指运动方向明确的律动。在用笔中,每一笔所暗示的趋向、笔划形状所暗示的伸延效果、线条从头到尾的提按规律,这些都属于“笔势”,它起源于工具式的线,但它又是“结构时间”意义上的线。在结构中,线与线之间的组合形式、空间与空白的配置和分割以及由此而暗示出的线条集群和空白集群的运动方向,则属于“体势”。“笔势”与“体势”,代表了书法艺术中时间属性的全部内涵,运动过程则成为它们的共同媒介。孙过庭所说的奔、垂、坠、飞、骇、舞、注、颓等等,即是“势”的集中显示,都体现出运动过程中已经发生和即将发生的各种律动的价值。在早期书法成形前,是以笔势先行带动体势,而当书法日趋成熟之后,两者构成互相制约的关系,则无论从笔势(线条)还是体势(间架)入手,均能一箭双雕,构成完整的书法格局的新陈代谢。

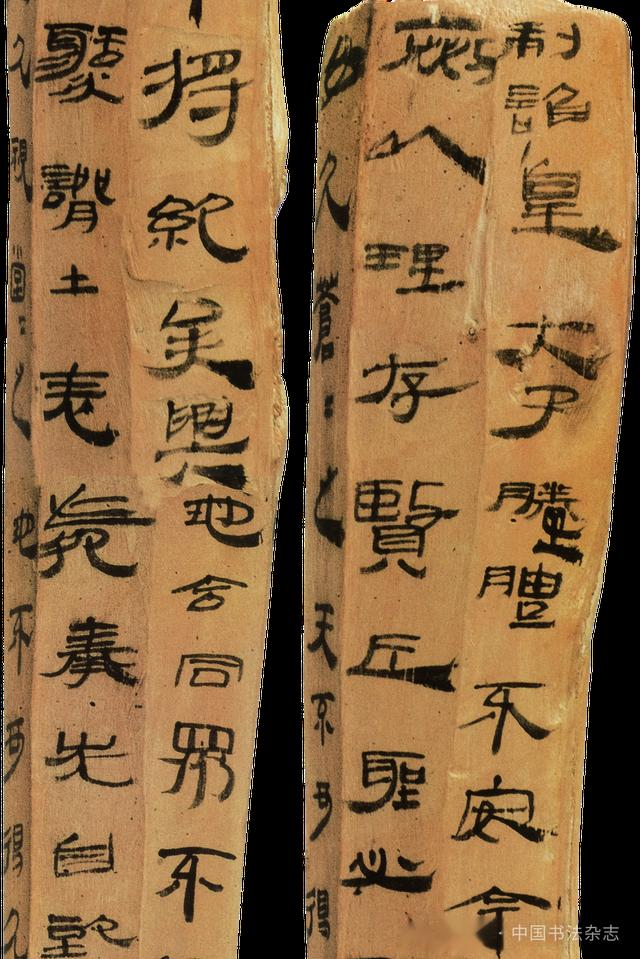

西汉 玉门花海武帝遗诏辞书觚(局部)

唐代文书局部 1973年吐鲁番市阿斯塔那墓地出土

很明显,研究“势”即是研究运动、研究“结构时间”在书法中的表现及其价值。但是请注意,即如我们上述的线条、笔顺的规定、空间节奏轴心的规定、乃至笔势与体势的整理,虽然足以包含了“结构时间”在线条、结构、章法这三大范畴中的充分表现,但它仍然是不全面的,从美学立场上看,最重要的并不是这些现象和被完成的结果,而是书法创作的步骤过程还有一个明确的规定性:它是不可重复的。它的创作过程与创作结果同步产生。

绘画的创作过程尽管有个大概的步骤安排,但先画后画的次序并不严格,特别是油画之类,并不带有过程次序的强制性,它主要的问题是如何妥善安排空间。书法创作却有严格的次序。笔顺的规定使时间上的连贯性有了更重要的意义,它不仅限于每个字的结构,还伸延为整幅的章法。如果说画中此物与彼物之间的联系是着重于形式(包括色彩、明暗、形体)和情节内容上的事先考虑,那么书法中此线与彼线的构成却完全取决于过程,它的呼应参差全靠在书写过程中的运行来体现,完成的结果只是运行过程的记录而已。故名书法重运笔,绘画即便是中国画也只重笔法而对于“运”并不太注重。

这种现象必然会制约它的欣赏。绘画是欣赏其完成后的现象即效果。书法则由于其过程在创作中占有极重要的因素,因此欣赏时不只注意既成的现象(如章法、结构、笔画的形状),还注意追摹其创作的全过程,尽量同步地追寻创作者在挥写时的多种心绪神态,节奏和留在纸面上的韵律。这是一种特殊的欣赏。是任何其它视觉艺术所不具备的(综合艺术如电影、舞蹈除外)。宋人姜白石《续书谱》有云:

余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。

他懂得不但要赏其点画外形,还要通过点画振动追赏其“挥运之时”。对于绘画欣赏而言,这的确是个不太重要的内容。西洋画中几乎没有,中国画中的大写意作品也只是很局部地有——但具有讽刺意味的是:大写意正是绘画领域中投靠书法籍此发足的一个特殊门类。

明 徐渭 墨葡萄图(局部)

在《尚意书风管窥》一书中,我曾将之归为类同于谷鲁斯(Karl Groos,1861—1964)“内摹仿”学说的特殊欣赏,并强调“内摹仿”的一般意义是它在绘画欣赏上作为形象直射作用而出现,而在书法欣赏中则不单是形态的直射作用;还有创作过程中运动顺序的间接折射作用,相比之下,姜白石的“挥运之时”虽在理论高度上远逊于谷鲁斯的“内摹仿”,但它却是不会导致误会的最理想的界说了。据此,我们可以对书法创作过程的不可重复性作一特征的总结:

首先,“时间”的展开、延续的规定,使创作过程与创作效果同步,它们遵守同一个时间推移标准。(这一点颇类于音乐)。

其次,从既成的作品线条构架可以去回溯创作过程,甚至追想几百年前古人的创作情态。(这一点又是音乐所难以比拟的。音乐在被演奏结束之后不再留有任何物质,更遑论视觉形态的作品;作品与演奏过程同步消失,因此它不具有严格意义上的“既成作品”)。

把书法、绘画与音乐三者作一比较,可得出如下一个对照表:

如果用最简单的方法来加以阐述则如下:

[绘画]:从结果找结果

[书法]:从结果找过程(当然也包括结果本身)

[音乐]:从过程找过程

研究书法艺术的时间特征,其价值正在于此。相对于音乐而言,时间本是它的属性,不须去寻找一番。绘画自身呢?却没有。只有书法,是立足于视觉艺术(本不应有)但却被包含在深层性格中;故而有此一“找”。“不应有”常常使人忽略它,也使找它成了个相对艰难而且极易被误解的课题。

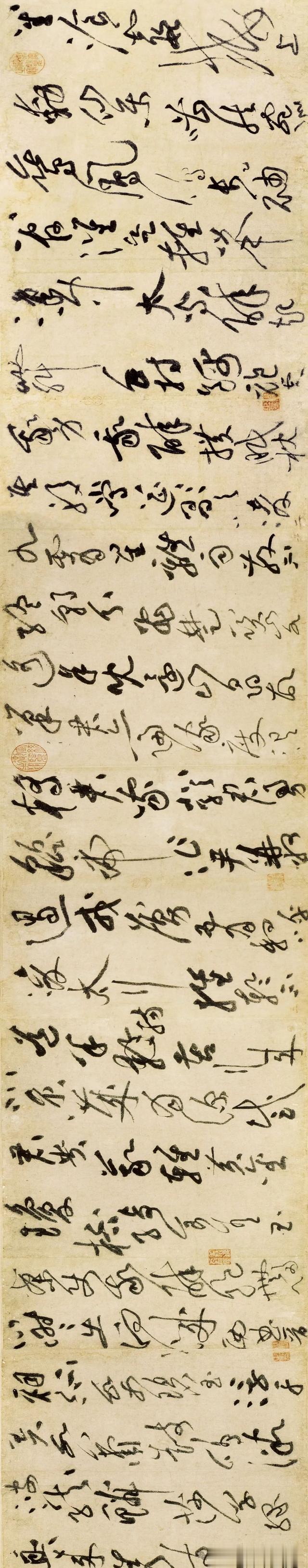

唐 怀素 草书苦筍帖

绢本 纵25.1cm 横12cm 上海博物馆藏

苦筍及茗异常佳,乃可迳来。怀素白。

唐 怀素 草书自叙帖(局部)

时间对空间的支撑作用

书法毕竟还是给人看的。不把“时间”价值落实到形式上,则一切努力还是句空话。通过对技法元的线条、笔顺性格的阐述以及对“势”创作过程的讨论,我们应该能看出它对书法视觉形式的重大价值了。

(一)形成线条的序列

孤立的线条其魅力是十分有限的。关键是在于组合环境为它提供的条件。直接以线条进行穿插交叉是一种组合方式,但绘画也可以这样做,书法的特点是在于它通过“势”,即时间上的约束在各个线条间寻找内在的顺序。抽象绘画与书法相异,即在于它缺少这种内在的顺序。

“先横后竖”,表明竖笔在时间上的承源很可能是横笔的收尾动作,于是在本不相干的横、竖两笔中立即形成一种关系、一种顺序。艺术家通过两笔的衔接可以追求特定的艺术效果,孤立的两个动作构成了一组运行顺序。虽然它的水平是较简单的,但书家要把它交待给观众;让观众引起共鸣,就必须在横笔的尾与竖笔的头之间把连接顺序稍加提示,于是就出现了“趋背”的暗示效果。当然,它的体现有时能找到明显痕迹,有时却表现为潜意识或下意识,但只要按固定的顺序、又有正确的笔法,不管有意还是无意,这个“时间——运动”无所不在,《续书谱》有云:

一点者,欲与画相应;

两点者,欲自相应;

三点者,必一点起,一点带,一点应;

四点者,一起,两带,一应。

《笔阵图》云:

若平直相似,状如算子,便不是书。

所谓的起、带、应,正是“势”即“时间”顺序在起作用。姜夔态度很明确:按老祖宗遗训,没有这种呼应即不是书法。书法在视觉艺术王国中最值得炫耀的即是“势”即“时间”,在众多书法理论中,它又叫映带、偃仰、揖让等,不一而足。以书法美学立场看,线条是组成作品的最基本元素,那么组合线条构成序列的“势”可算书法中时间性格的最主要内容。它是书法的出发点。

清 王铎 行草书游天台山诗轴

纵253cm 横53cm 绫本 1640年 香港近墨堂书法研究基金会藏

凭高横醉眼,烟景遍邦墟。

青霭人家远,丹曛芝草疏。

山区邻寇盗,神壁蚣。灌灌思长策,欷天火初。

同友游潞安天台山作。庚辰夏夜书草。王铎。

(二)形成单元的序列

由线条的组合推而广之,于是又有了单元的序列组合,亦即是一组线条群与别组线条群之间的连贯顺序,我们可以把它看成线条序列的扩大。在书法中,它往往以各种部首偏旁位置的排列关系表现出来。元人陈绎曾研究结构时曾把它归入“体样”类,见《翰林要诀》:

随字辨体,随体识样,字形有孤单、重并、并累,攒积之体……“一”“二”为孤,“日”“月”为单,“枣”“炎”为重,“林”“并”为并,“晶”“焱”为累,“野”“样”为攒,“爨”“鬱”为积。

由于汉字结构的方块特征,构字的每个单元实际上可以独立构型,特别是在大量出现的形声字中,这种单元的造型特征更其明显。比如“疏”字为左右结构,“⺪”部与“㐬”部本身已构成完整的空间,书法家们通过“势”即“时间”的功能对它们实施连贯,把“⺪”部的最末横笔写成提笔“㇀”,以求与右结构的“㐬”部起笔呼应,这样两个并列的左右结构在过程中变成了一以贯之的前后结构,统一于同一运动过程中,造成了书写顺序的丰富性。每个单元自成序列,单元之间又借助笔划衔接构成大序列,以之类推,则在字与字之间又构成更大的章法序列。在楷、隶、篆书中,这种连贯与衔接相对含蓄,而在行草书中则表现得更明显。

如果一件作品在构成时,书家牢牢抓住“势”去夸张时间性,则整幅作品线条看似繁复,其实却可以寻绎出每根线的起止,而从这些起止伸展开去,所有的线条都会显示出承启痕迹而显得井然有序。创作活动中情绪发展全过程和技巧变化全过程,都可以以一根线为契机进行前后伸延,抓住这一点,会帮助我们有效地捕捉艺术家寄寓在作品中的丰富的形式内涵与感情内涵。

疏 选自王铎 行草书游天台山诗轴

“势”不仅仅为视觉效果提供服务,它还有能力对既定结构加以变形。比如为了保持最理想的线条运动方向,可以改变一些结构单元的形状和俯仰展促,使标准的汉字结构变成书家笔下充满活力的个性化结构。智果和尚的《心成颂》曾提到这个问题,他认为这是一种创作中随机应变的技巧,它被编成一首四字韵语:

回展右肩,长舒左足。

峻拔一角,潜虚半腹。

递相覆盖,隔仰隔覆。

回互留放,变换垂缩。

繁则减除,疏当补续。

分若抵背,合如对目。

孤单必大,重并仍促。

以侧映斜,以斜附曲。

如果说以前对结构的研究是以汉字书写为前提的话,那么智果表述的不是文字结构而是书法艺术结构。后者是对前者的改造,但不是漫无约束的改造,改造的依据就是书写时的时间序列与势。在书法艺术中,这种对结构从运动角度进行改造的做法,可用一个专门术语概括之:“取势”。结构本身必须为书写过程运动的展开提供便利,这就叫空间服从于时间。

特别是在楷书成形、文字定型之后,书法无法依靠文字变革来推动自身的进化了,书体衍变为书家风格的变化,人们对势的功效更取重视态度。不管是王羲之、颜真卿、褚遂良、苏东坡、赵孟頫,个人风格的形成及独特结构的出现,都是对楷书标准结构进行艺术化的结果。而艺术化之得以产生,就是各位大师的运笔速度和提按速度(它包含了许多历史的艺术的内涵)的独特性所致。仅仅是形态的变化并不足以显示书法之魅力,只有形态变化被统一在一定的时间性质的律动中,才会显得内在、严密,具有次序井然的内部逻辑轨道,创作遵循这一轨道,欣赏也必须遵循这一轨道。

绘画对自然外物进行变形的依据是形状本身,书法对汉字结构进行变形的主要依据却是“势”:特定的“时间”个性。这证明书法的不同凡响。

东晋 王羲之 频有哀祸帖

频有哀祸,悲摧切割,不能自胜,奈何奈何!省慰增感。频有哀祸,悲摧切割,不能自胜,奈何奈何!省慰增感。

唐 褚遂良 楷书雁塔圣教序(部分)

(三)形成感情的序列

线条沿着结构的则定的运动趋向向前伸延,但伸延的绝不只限于技巧,伸延的时间推移特征决定了它必然成为艺术家在创作过程中感情起伏的记录。艺术家的造诣越高超,驾驭线条的能力越强,则这种“心电图”式的纪录就越是明显。多种孤立的线条依赖“势”的连接功能,形成了从头到尾,自始至终的统一的运动过程。每件作品即是个运动过程的循环,也即是艺术家感情活动过程的循环。

在这方面有着最权威的例证。颜真卿的《祭侄帖》是盖世杰作,行草书横卷形式。由于原迹是作为草稿而写成,颜真卿没有丝毫故意掩饰感情,他把自己在悼念平叛战争中献出生命的侄儿时所喷发出的浓烈感情——从激厉奋发到沉郁痛楚再到低吟回诉的种种起伏,通过笔势与体势贯穿到作品的始终,甚至对文句涂抹修改的圈、勾的线条,也体现出强劲的不可遏制的喷发特征。陈绎曾跋《祭侄稿》时,专门对各段线条态势中所蕴藏的不同情绪进行追踪:

自“尔既”至“天泽”逾五行殊郁怒,……自“移牧”乃改,“吾承”至“尚飨”五行沉痛切骨,天真烂然,使人动心骇目,有不可形容之妙。

这样的追踪虽然看起来玄奥,但事实上,线条的疾、缓、轻、重、方、圆等本身虽是孤立的,当它们被串在一个统一的序列中,必然带有一定的心理变化痕迹。而作为其组合结构的聚、散、紧、松、平行、交叉等,更反映出作者在塑造空间时的特殊情态及其发展态势,《祭侄稿》在点画、字形结构中的变化节奏是很明确的,它与作者在行文时力求表达出的文字内容混然化一,共同成为艺术思想活动的形象写照。

唐 颜真卿 祭侄稿(局部)

思想活动与情绪起伏必须依借时间得以展开。在绘画中它只能被表现为某个瞬间的活动印迹,但在书法中却被完整地记录下来。之所以如此,正是由于书法依仗“势”“时间”的能量把自己的创作过程变成与时间推移同步的过程。书法创作中的顺序,从技法角度保证了这种同步;而书法艺术的“势”,则从效果角度去帮助完成了这种同步。线与线之间的间断,通过“结构时间”的作用,反而提供了“意到笔不到”的特殊效果,并与“笔到”的效果互为交替,形成虚实相生的空间。它以律动为基础:造形是外在的,是表,律动是内在的,是里。

我们既把线条的组合称作序列,则对于这种感情在依次表现时所拥有的组合现象也不妨作同等观。伸延的线条和结构以其巨大的跨越时空两大范畴的容纳能力和权威特征,对感情进行有次序的组合,这种组合正可被称作“序列”——参差不齐但根据一定规律进行推移的序列。

必须补充说明的是:像颜真卿《祭侄稿》这样的作品在古来是凤毛麟角,只有一代大师才会对线条、结构具有如此敏锐和旺盛的创造能力。因此泛泛地在每一件作品中去寻找感情序列将肯定是要失望的。除了颜书之外,我们也只有在苏轼《黄州寒食诗帖》、黄庭坚《李白忆旧游诗卷》等有数的几件瑰宝中可窥妙趣。浩如烟海的古代书作大多数还不具备这样的卓绝效果,但无疑,这几件作品代表了书法艺术成就的最高峰,它们所开拓的方向正是今后书法当该努力追求的方向。

在本文行将结束之际,我不禁又想到了书法与文字的那种微妙关系。从简单笔顺的推移到用笔提按的推移、再到结构单元的空间推移,最后又到感情的推移和各种序列的形成,我们可以明确认识到,书法艺术的结构(它以汉字结构为存在前提)固然是组合线条必不可少的媒介,但这还不是最主要的。最主要的倒是书法结构绝不仅仅是一种空间造型:“中心线的构筑体”。只有在承认“构筑体”这一特征后再进而认识到其“构筑”过程的特殊性——按照一定律动轨道进行推移这一特征后,对书法艺术结构的认识才算有了学术意义。而文字结构正是律动所依循的一个必不可少的轨道。

文章原载《中国书法》1988年第2期第44—47页、第3期第41—43页

唐 颜真卿 祭侄稿

北宋 苏轼 黄州寒食诗帖

北宋 黄庭坚 草书李白忆旧游诗卷(部分)