文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

两个人,同一个决定,300块大洋,一人转身入山,一人隐退田园。

十几年后,一个进了烈士祠,一个死在劳改农场。

300块大洋后的两个背影

300块大洋后的两个背影1931年11月,江西宁都,夜里寒风卷过山头。

第26路军哗变,万人起义,一场事先密谋的“红化行动”,开始收网。

大部分官兵稀里糊涂加入了红军,但最棘手的,不是底层兵,而是两个“旅长”。

冯安邦,第80旅旅长;王恩布,第81旅旅长。

他们看着对方,又看了看眼前那叠银光闪闪的300大洋,沉默半晌,没有人动。

这不是投降,这是押宝。

红军已经控制了局势,枪口对着他们,但他们还有筹码,他们不反抗,不站队,只问一句:

“我们可以走吗?”

周恩来亲自出面,毛泽东也在现场,红军要的是兵,不是两个老派军官的忠诚。

300块大洋,只是面子,真正的交易早在夜色中完成。

他们走了,不是逃,而是被“体面地送走”,没人知道这一步,会直接决定两条命的走向。

冯安邦:从“俘虏”到“将军”,没有人记得他曾反水

冯安邦:从“俘虏”到“将军”,没有人记得他曾反水冯安邦在宁都起义前,其实已经被红军短暂扣押过一次。

时间是1931年9月,红军渗透工作展开,他是第26路军中的骨干,却早早被“盯上”。

有一次部队调动,他被“请”进了红军设下的接待所,三天不见天日,不打不骂,只有谈话。

他开口第一句:“我不会跟你们走。”

三天后他被放了,他以为红军信不过他,但事实证明,红军根本不在乎他的忠诚。

红军想要的是一支完整的军队,不是几个将官的态度。

起义当天,他原本以为会被关押,甚至枪毙,结果不但没事,还被“送了300块”。

他不信这是真的,他反复确认:“我真能走?”

周恩来点头,他才转身,走得极快,几乎带着逃跑的姿态。

他先去了南昌,找到了一个熟人:孙连仲。

冯安邦重新穿上国民党军服,被任命为第74旅旅长,从那一刻起,他的档案被“清洗”了一次,起义?从未参与。

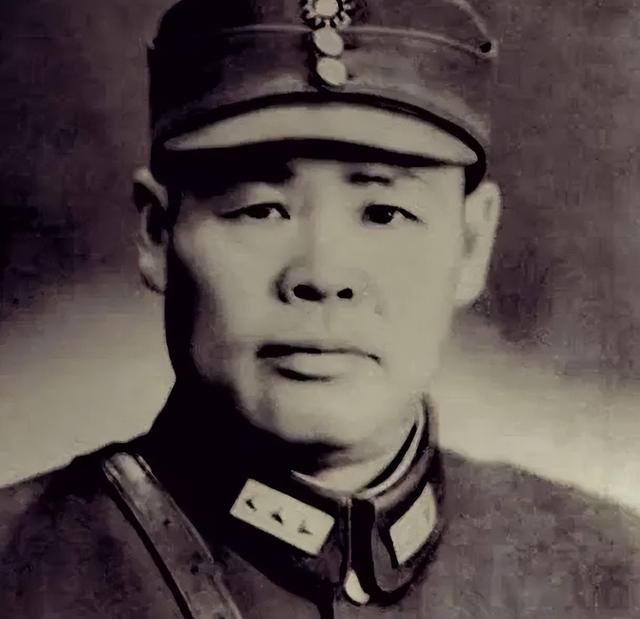

孙连仲

他开始“剿共”,从江西,到福建,打得极凶。

但事情开始反转是在1933年。

第四次围剿失败,他部被红军伏击,一夜损失两千人。

蒋介石震怒,下令他撤职,他的兵力被整编,他自己被送去南京陆军大学“进修”。

进修是借口,实为冷藏。

冯安邦在南京整整待了两年,他明白一件事:他是个有污点的人,哪怕没记录,也没人信任。

1937年七七事变爆发,他主动请战,“我带部队上去。”他给军委打电报,一连发了三封。

一个月后,他终于等到命令:调任第42军军长,这一次,他抓住了机会。

娘子关战役,他部死伤过半,仍坚守阵地七日,日军尸体堆满阵脚,被清理时,士兵吐得直翻白眼。

他的副官后来回忆:“他不怕死,但怕被忘了。”

他要证明自己,不是因为忠诚,而是要在历史里留下姓名。

1938年台儿庄,他亲自督战,弹片擦破耳朵,不躲,蒋介石亲自嘉奖,说他是“中流砥柱”。

到了11月,他调任第27师师长,在襄阳,日军轰炸襄阳机场,他站在指挥塔上,望着敌机越来越近,拒绝下撤。

炸弹落下时,他还在喊:“调前线第一营上来!”

半小时后,尸体从废墟中拖出,头骨炸裂,辨认靠的是残留的肩章。

他死时54岁。

1940年,国民政府追授他为陆军上将,没有人提起宁都起义,也没有人再提那300块大洋。

王恩布:从旅长到犯人,一生只做了一个决定

王恩布:从旅长到犯人,一生只做了一个决定王恩布和冯安邦一样,都是从底层爬上来的。

1911年辛亥革命爆发那年,他才六岁,家里是项城附近的中农,靠种地、打短工过活,他不是官宦子弟,也不是地主子弟,他靠的是一把枪。

黄埔三期出来后,他跟着冯玉祥部混迹北方,后来编入第26路军,打过土匪,也围剿过红军。

他做事不狠,但下令很稳,是那种“牌不大但从不炸锅”的人。

到了1931年,宁都哗变,26路军被红军策反,王恩布知道事情已不可挽回。

他没带兵反抗,也没尝试挽救,只是和冯安邦一起,站在房间角落,看着红军接管一切。

那天晚上,他沉默得可怕,“我只是个兵,没资格谈政治。”

这句话,后来他对县公安局也说过,他不怕死,但怕站错。

红军提出让他留下,他摇头。有人劝:“你可以当红军师长。”

他问:“我指挥,你们听吗?”

没人回答,他就知道,这不是换牌,而是洗牌,他已经是多余的。

第二天一早,他收拾行李,拿着300大洋,什么都没说,骑着一匹马往东北方向去了,他没有目标,只是想回老家。

项城,河南南部一个普通县城,王恩布回到这里后,几乎从未踏出过县界一步。

他在南关买了地,盖了房,种麦子,他不信共产主义,也不信国民党。

1940年代初,抗战正酣,他从不去听广播,也不看报纸。

有一次,日军扫荡邻县,有人组织自卫队,他躲在柴房一天没出来。

村民问他:“你不是旅长吗?”

他摇头:“那是过去的事。”

他希望过去能断得干净,可现实并不允许。

1949年,新政权成立,镇反开始。

公安局翻档案,查军官,宁都起义那批人的名单早就备案,但王恩布的名字在“未参战”一栏。

他被盯上,是因为一次举报。

一个曾经的同僚被关,交代了他的名字,“王恩布,未参加起义,回乡自居,历史成分不清。”

县里派人突击搜查,搜出一张照片,是他和冯安邦的合影。

照片上的他穿着旧军装,胸口挂着国民党勋章,就是这枚勋章,成了他命运的铁证。

审讯中,他一言不发,只反复说一句:“我没杀人。”

但调查结果显示:1930年4月,他任命过一个排长,参与清剿新野一带农民武装。

“你没开枪,但枪是你发的。”这就是结论。

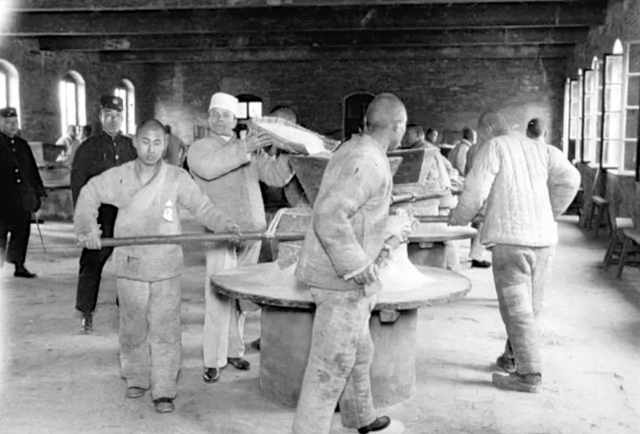

1954年,判决书下来:劳动改造十五年,他被送往西南某地农垦劳改农场,编号1379。

他死在第二个年头,1955年。

那一年,全国闹饥荒,农场的粮食配给也骤减,他咳嗽了三个月,最后倒在厕所边,一口血没吐完就断了气。

死前一晚,他烧了几张纸,那是他藏了多年的日记,记载着他从1931年到1949年的想法、梦境与遗憾。

监工问:“你为什么烧?”

他说:“不想留给别人看。也不值得。”

他的骨灰没人领,女儿在三年后才收到消息。

她没来领,只写了八个字:“他是我父,但不是烈士。”

两个旅长,两种死法

两个旅长,两种死法冯安邦和王恩布,一个主动冲进火线,一个一辈子躲在影子里。

两人都曾拿过红军的300块,也都选择了离开,同一个决定,不同的落点。

冯安邦明白政治就是站队,他选了国民党,但后来知道不能靠“队伍”吃饭,得靠战场立身。

他从不再谈宁都,有人在抗战时提起过,他摆手打断,“那不重要,现在是谁抗日,谁是中国人。”

他靠一次次请战,把自己从“哗变军官”洗成了“抗日英雄”,最关键的一次,是娘子关。

那年他刚从军政部边缘调回来,指挥权不稳,很多参谋不服。

他凌晨三点带着步兵直接冲阵,日军尸体挡住前线电话线,他亲自带人绕上前沿修复通讯。

一个中校参谋被吓哭了,冯安邦看都不看,掏枪怒吼一句:“要活着回去,就往前走。”

前线拿下后,副总指挥把电报发给重庆,蒋介石亲批升迁,他赢了,赢得干脆,没有人再提他曾是起义军的“逃兵”。

而王恩布,什么都没选,他相信沉默可以躲过风浪,但风是四面八方的,墙再厚,也挡不住历史。

他没有敌人,却也没有朋友。

他没背叛红军,却也没有救过任何红军。

他没有投靠日本人,却也从不抗争。

这是一种最危险的“干净”,没有痕迹的生命,最终也没有痕迹地消失。

两个旅长,一人死在炸弹下,一人死在饥饿中。

前者尸骨无存,但名字刻在忠烈祠;后者尸体烧尽,连编号都无人记得。

他们都不是坏人,也不是英雄,只是活在那个年代,被逼着做决定。

但历史不记得“没做事”的人,它只记得那些站过队、扛过枪、死得有声音的人。