"清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。"每逢四月四日前后,这个承载着慎终追远情怀的传统节日,总在烟雨朦胧中唤醒人们对生命的敬畏。

作为绵延两千年的重要节气,清明节不仅承载着扫墓祭祖的肃穆传统,更在代代相传的民俗中,孕育出独特的养生智慧——其中艾草的应用,堪称民俗与中医完美交融的典范。

一、艾草与清明民俗:天人合一的生存智慧

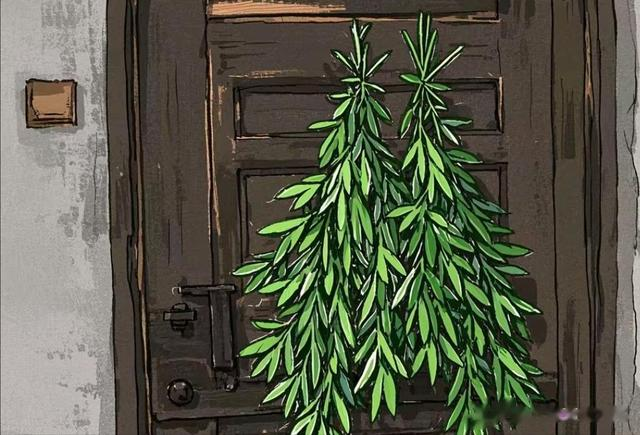

一、艾草与清明民俗:天人合一的生存智慧"清明不插艾,死后无人拜"的古老谚语,道出艾草在清明文化中的特殊地位。在长江流域的扫墓习俗中,人们会在先人墓前插上艾枝,在家门悬挂艾束,这种看似简单的仪式,实则蕴含着先民对自然规律的深刻认知。

清明正值仲春与暮春交替之际,潮湿多雨的天气易致疫病滋生,艾草所含的挥发油成分不仅能驱虫避秽,其特殊的芳香更被赋予驱散"邪气"的象征意义。

这种民俗智慧在江南水乡尤为突出:扫墓归来的乡民会特意踩踏田间艾草,将沾满泥土的艾叶煮水沐浴。这种"踏青踩艾"的仪式,既是对自然资源的合理利用,也暗合中医"芳香化湿"的理论,通过艾草煮浴祛除体内湿气,达到预防春瘟的效果。

二、艾草的中医密码:阴阳平衡的养生之道

二、艾草的中医密码:阴阳平衡的养生之道在中医典籍中,艾草被称为"地之阳",其性温味苦的特性,恰与清明"春阳初动"的时令特征相契合。李时珍在《本草纲目》记载:"艾叶能灸百病",道出艾灸疗法的精髓。

清明艾灸讲究取穴精准,常选足三里、关元等培元固本的要穴,通过艾绒燃烧产生的近红外辐射,激活人体自愈系统,这种"以阳补阳"的疗法,完美诠释了中医"治未病"的预防理念。

更令人称奇的是,古人将艾草应用拓展至日常生活:母亲们缝制的艾叶香囊,既是驱虫护身的实用之物,其缓慢释放的挥发油更似天然"空气净化器";艾草煮水沐浴时,槲皮素等成分经皮吸收,能改善微循环;就连清明祭祀的艾枝,晾干后也可制成艾枕,助眠安神效果显著。

三、青团:药食同源的味觉记忆

三、青团:药食同源的味觉记忆"清明食艾,百病不害"的民谚,在江南化作青团这道时令美食。这道传承八百年的点心,完美演绎着中药"炮制"的智慧:采摘清明前的艾草嫩芽,经石灰水浸泡除去苦涩,保留叶绿素与活性成分;与糯米粉揉合时,艾草中的膳食纤维中和了糯米的黏滞之性;豆沙馅中的赤小豆利水渗湿,咸蛋黄富含卵磷脂,这种搭配暗合中医"阴阳调和"的配伍原则。

更值得玩味的是青团的食用时机。寒食节禁火的传统,使冷食青团成为习俗,却意外符合春季"省酸增甘"的养生原则。糯米补中益气,艾草温经散寒,冷食不伤脾胃的特性,恰似为乍暖还寒的清明量身定制。这种将药理融入饮食的智慧,在岭南地区还有艾草茶、艾草粿等多样演绎。

当我们剥开青团碧绿的表皮,品味的不只是春天的味道,更是先人对生命节律的深刻理解。从门楣的艾草到穴位的艾灸,从沐浴的艾汤到腹中的青团,这些看似平常的民俗,实则是代代相传的健康密码。

在这个雨润万物的时节,让我们循着艾草的清香,在传统与现代的交汇处,找寻属于这个时代的养生之道。

我是大海美食文化,分享传统美食与传统文化。最后如果您也喜欢本文,请顺便给作者点个关注。感谢您的鼓励和支持。