声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

战争的残酷面前,谁都无法轻松取胜,即便是后来势如破竹的解放战争,也有让人头疼的“硬骨头”。

太原,这座被称为“山西王”阎锡山的老巢,硬是让解放军耗费了半年时间,付出了惨重代价才拿下来。

为了攻克它,两位元帅联手指挥,整个战役跌宕起伏,惊险万分。

为什么一座城市会如此难打?这场战役背后,又有怎样鲜为人知的故事?

1948年,解放战争进入全面进攻阶段,各战场捷报频传,可偏偏山西是个例外。

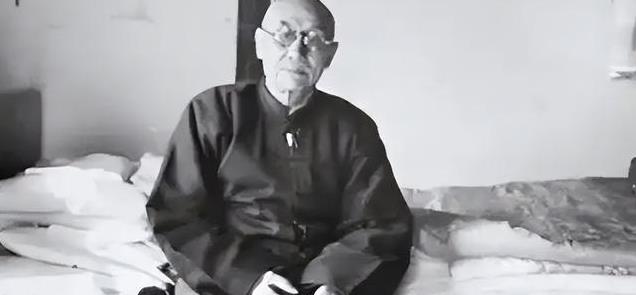

阎锡山在这里经营了几十年,山西几乎成了他的私人领地。

此时,他不仅没像其他地方那样节节败退,反而把防御做得滴水不漏,尤其是太原城,几乎成了一座军事堡垒。

阎锡山手上虽然没有多少精锐部队,但凭借着层层防线、密集的碉堡,硬是把太原变成了国民党在华北最后的据点之一。

此时的解放军已经不再是当年只能打游击战的队伍了,攻坚战也打过不少,但像太原这样难啃的地方,还是让人头疼不已。

为了攻下太原,解放军调集了三大兵团,汇集了十几万兵力。

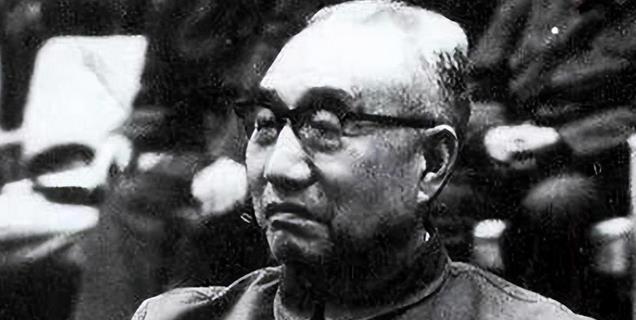

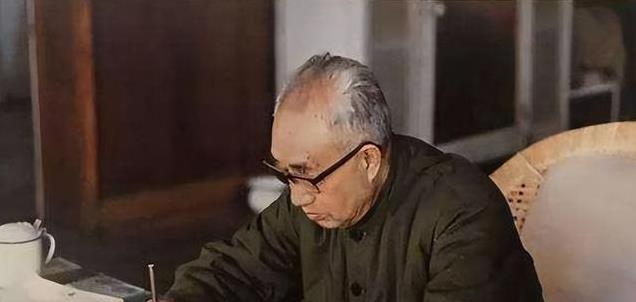

徐向前元帅临危受命,带着这支部队一路从晋南一路向北,目标直指太原。

然而,事情远没有想象中那么简单。

山西战场的难度,不只是因为阎锡山的防御工事,而是因为解放军的基础条件并不理想。

徐向前接手的是一支战斗力相对较弱的队伍,许多士兵是地方部队出身,缺乏系统训练,打硬仗的经验几乎为零。

徐向前深知,要啃下这块骨头,单靠士气是不行的,必须先把部队练出来。

于是,他一边整顿队伍,一边用实战锤炼部队。

最开始,徐向前选择了晋南的运城,作为练兵的第一站。

然而,由于情报不足,加上部队的实际能力不够,第一次攻打运城遭遇惨败。

胡宗南的援军及时赶到,解放军没能围住运城,反而被迫撤退。

这场失利让部队的士气降到了冰点,但徐向前并没有气馁。

他召集军官开会,把失败的原因分析得一清二楚,还主动把责任揽在自己身上。

他告诉大家,运城只是开始,下一次一定要打下来。

为了第二次攻城,徐向前吸取了教训,还特意请来经过战场锤炼的西北野战军协助打援。

经过几个月的训练和筹备,第二次攻运城终于成功了。

这场胜利不仅让队伍找回了信心,还让阎锡山意识到,徐向前的部队已经不是当初那群“新兵蛋子”了。

运城之后,徐向前又带领部队一路攻克了临汾、晋中。

每一步都走得艰难,却也扎实。

尤其是晋中一战,直接断了阎锡山的粮草供给,让他的防御体系开始崩溃。

然而,真正的挑战才刚刚开始——太原。

太原城的防御堪称铜墙铁壁。

这里不仅有日军留下的碉堡群,还有阎锡山几十年来精心打造的防线。

为了守住太原,阎锡山甚至放出豪言,150万解放军都别想拿下这里。

他还一边抓壮丁补充兵力,一边利用复杂的地形加固工事,连陈赓将军都感叹,这哪里是城市,这简直是一只缩进壳里的乌龟。

徐向前深知,想打下太原,必须先控制城东的高地。

于是,他制定了“先东后西”的作战计划。

然而,攻克东山的战斗异常惨烈。

一个月的时间,解放军付出了8500人的伤亡代价,才终于拿下这片关键的阵地。

而就在这时,徐向前的身体却彻底垮了。

他早年在长征和抗战中积下的旧伤复发,几乎无法站立,但他依然坚持躺在担架上指挥战斗。

即便如此,太原的战斗已经到了最关键的时刻,中央决定派彭德怀接替徐向前指挥。

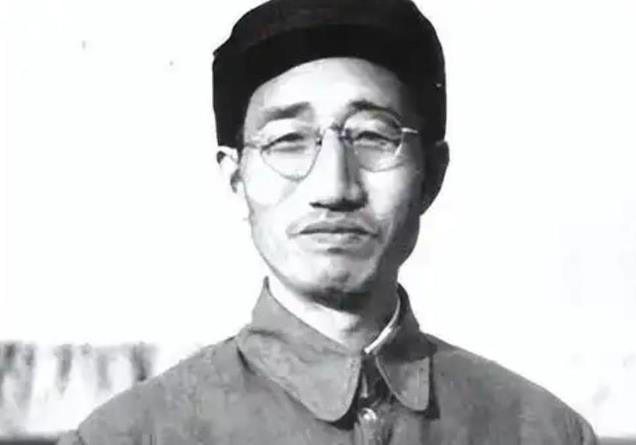

彭德怀接手后,沿用了徐向前的计划,集中兵力向太原城发起总攻。

经过数月的激战,解放军终于突破了太原的防线。

阎锡山的部队溃败,大批士兵投降,曾经不可一世的“山西王”不得不仓皇出逃。

太原的解放,标志着华北战场的彻底胜利。

但对于亲历这场战斗的人来说,这半年的时间却是刻骨铭心的。

无论是徐向前带伤指挥,还是普通士兵在枪林弹雨中的拼命,都让这场战役的胜利显得尤为沉重。

有人说,太原的解放不仅是一场军事胜利,更是解放军蜕变为攻坚强军的标志。

正是通过这样的战斗,解放军才真正具备了摧毁任何堡垒的实力。

战争的胜负从来不是一场战役决定的,而是无数场血与火的锤炼。

太原战役的背后,不仅有战争的残酷,更有士兵们的勇敢与坚持。

有人说,如果没有徐向前的练兵和彭德怀的指挥,太原或许还要再多耗几个月;也有人说,阎锡山的固执和守旧,注定了他只能成为历史的背景板。

不管怎样,太原的解放,已成为那个时代最具代表性的胜利之一。