声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

如果你今天听到一个数字——七。

这不是彩票号码,也不是某个排行榜的名次,而是截至2024年,中国目前在世的老红军人数。

七,简单得不能再简单,却沉重得让人心颤。

为什么?因为在那个战火纷飞的年代,他们是数以万计的年轻人,是长征路上、硝烟战场中,生死一线的英雄。

而如今,这个数字却缩减到了如此让人心疼的地步。

红军,这个词总带着一种浪漫色彩,但真实的历史从来没有浪漫可言。1930年代,中国工农红军在极其艰苦的条件下展开长征,两万五千里,翻雪山、过草地,敌机轰炸、饥饿折磨,几乎每一步都踩在生死线上。

今天的我们可能很难想象,他们如何在饥饿中咀嚼树皮、啃草根;在脚上打着溃烂的血泡,硬是一步步走出了生的希望。

而现在,那些亲历这一切的英雄,几乎都已成为历史书中的名字。

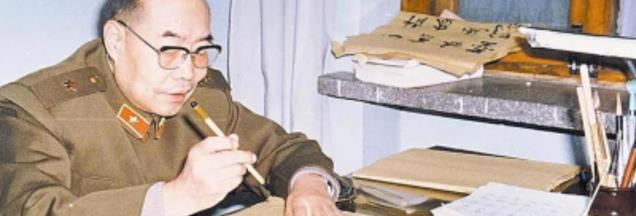

王扶之,这位从陕西绥德县走出来的放牛娃,人生的转折点在1935年。

当时,红军进入他的村庄,没有抢夺财物,反而帮助百姓挑水扫院,这让他对红军充满向往。

年仅12岁的他不顾一切加入了队伍,虚报年龄,仅凭一腔热血迈上了一条充满未知的道路。

从一个少共青年营的小战士,到八路军的测绘员,再到朝鲜战场上指挥作战的少将,王扶之用一生书写了信仰的力量。

然而,真正让他难以忘怀的,不是沙场上的战绩,而是那些在他身边倒下的战友。

他记得每一个人的名字,记得他们的故乡,记得他们倒下的模样。

这些记忆,像烙印一样深深刻在他的生命里。

索心忠,可能是另一个让人肃然起敬的名字。

他12岁参加红军,三次越过雪山草地。

后来,他的人生轨迹与电影事业紧密相连。

在延安,他为毛泽东和朱德放映电影;解放后,他参与建立了中国的电影制片厂。

然而,这样一个在和平年代投身文化事业的老人,心底的记忆却始终停留在长征路上。

他曾说,“长征是难以言说的苦难,但也是一生的财富。”这句话或许让我们今天的生活有了一丝对比:我们把苦难挂在嘴边,可他们却把苦难视为荣耀。

而说到苦难,马志选的故事更像是一本生死日记。

他16岁加入红军,经历了三次草地行军。

第一次,他以为熬过去就结束了;第二次,却差点因为掉队永远留在那片沼泽;第三次,他彻底明白了,草地不是终点,而是一场场考验的开始。

那些日子里,战士们用稻草编成草鞋,用野菜蘑菇熬汤充饥,甚至误食了毒草导致全身浮肿。

气候寒冷,战士们只能相拥取暖,而每一次出发,都意味着队伍中会少一些人。

这些苦难没有击垮他,反而成了他一生中最为珍视的记忆。

多年后,他回忆起这些,依然会红了眼眶。

如果说长征的苦难只是开始,那么胡正先的经历,则见证了那个年代的另一种残酷。

作为红军的无线电通信员,他被称为“千里眼和顺风耳”。

在西路军艰难的征途中,他用简陋的设备传递了无数关键情报。

然而,西路军的命运却是悲壮的。

在河西走廊的寒风中,2万多名红军将士最终只剩下400余人。

胡正先亲眼目睹了这场悲剧,也深知,这些牺牲换来的,不仅是一次次胜利,更是历史的进程。

和他们一样,闵敬德的一生也是一部传奇。

他15岁参加红军,从一个苦难深重的农家少年,成长为解放军的高级指挥官。

他的身体上留下了多处战伤,那些伤疤,像是他一生的勋章。

他曾说:“我能活着,已经是天大的幸运。”或许正是这样的一种感恩心态,让他对党和人民始终充满忠诚。

他不在意自己的军衔高低,只记得那些倒在战场上的战友。

他说:“他们连名字都无从知晓,而我却活到了今天,还有什么权利要求更多呢?”

这些老红军的经历,串联起了中国革命史上最艰难也最辉煌的一段岁月。

他们是历史的亲历者,也是历史的创造者。

今天,我们看到的和平与繁荣,是他们用热血和生命换来的。

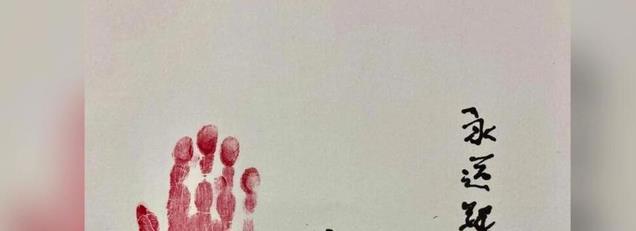

有人说,老红军的精神是一种不可复制的财富。

他们用身躯走过的长征路,如今已经成为中华民族的精神象征。

这种精神,不是一句空洞的口号,而是渗透在他们的每一段回忆、每一道伤疤、每一个名字中。

在他们逐渐离去的今天,我们能做的,就是记住他们。

记住那段历史,记住那些普通却伟大的人物。

有人说,一个民族的未来,需要靠记忆来支撑。

而这些老红军,就是我们民族记忆中最亮的一部分。

他们是过去的光,也是未来的路。