声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

塔山之战:那些无法绕过的命运

有人说,历史总是惊人地相似。

千百年前,蜀汉名将马谡在街亭“据高守险”,最终被魏军张郃断水围困,惨败收场;千百年后,辽西的塔山平原上,东野的部队没有选择山地高地,而是扎根平原,硬撼对手。

两场战役,一种防守,却是两种截然不同的结果。

为什么马谡守不住街亭,而东野却顶住了塔山的狂风暴雨?这背后,有着不一样的战略逻辑,更有着无法逃避的历史抉择。

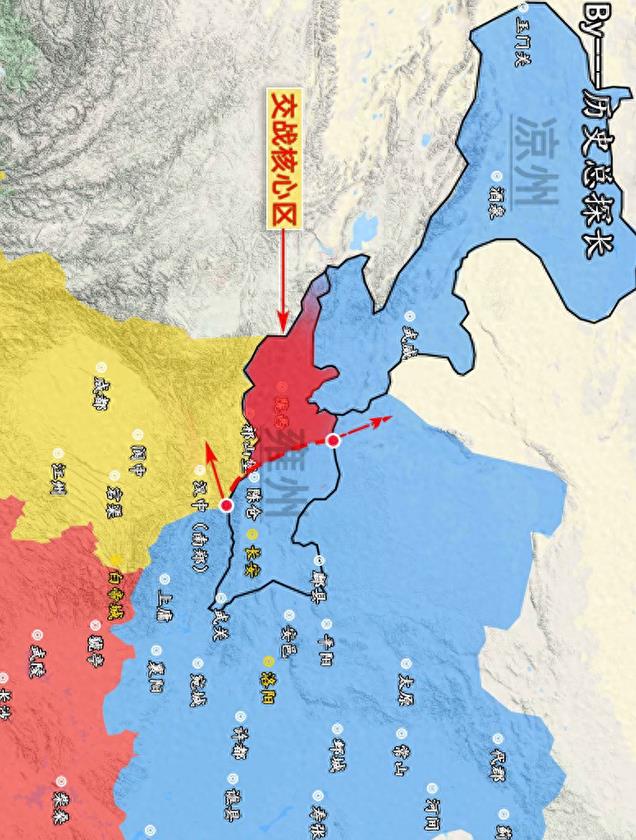

街亭失守,命运的拐点

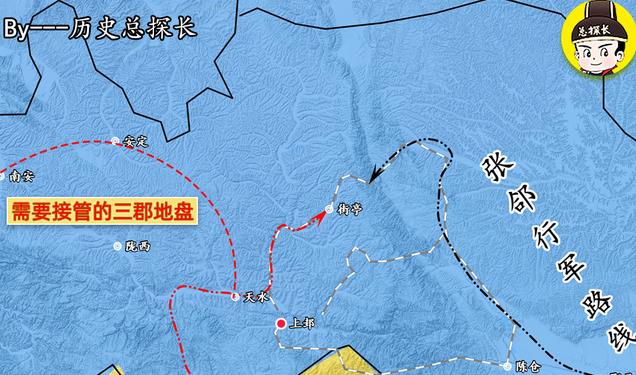

公元228年,蜀汉丞相诸葛亮在北伐的战鼓声中,派遣马谡镇守街亭。

这是个要害之地:挡住这里,魏军的援军就无法打通去上邽的道路。

然而,马谡却没有听从“当道扎营”的命令,反而把兵力部署在了高地上,试图以居高临下的优势控制战局。

刚开始,一切似乎都在按马谡的计划走。

高地确实便于防守,魏军一时间没法正面攻破。

然而,张郃并不傻,他干脆避开马谡的主阵地,切断了高地的水源。

在太阳下暴晒的蜀军断水断粮,军心崩溃,最终溃逃。

这场失败不仅让蜀汉丢掉了北伐的先机,也让马谡的名字从此被钉在了耻辱柱上。

诸葛亮痛失街亭,北伐无奈中止。

马谡的错误,表面上看是战术问题,但深层次却是战略思维的漏洞。

他把高地当成了安全的堡垒,却忽视了敌人绕过去的可能性。

街亭失守的真正原因,不在于高地守不住,而在于这个“高地”并非对方的真正目标。

魏军的目的只是通过街亭增援上邽,既然可以绕过高地,何必硬攻?

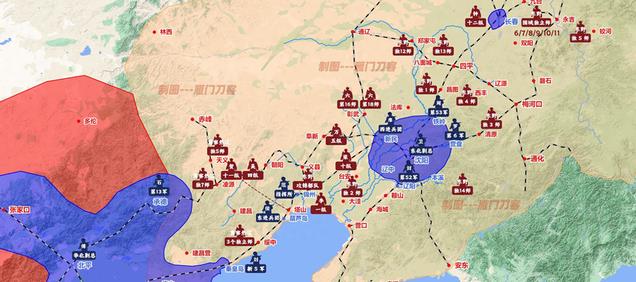

塔山之战:平地上的奇迹

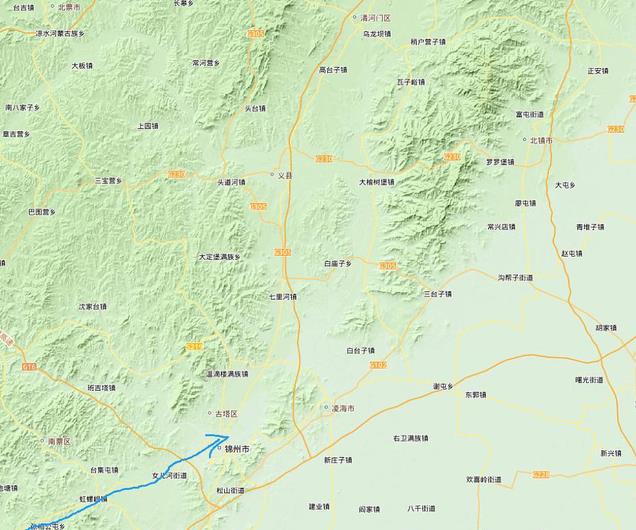

时间来到1948年,锦州的战场已成国共双方决战的关键点。

国军为了救援锦州,必须突破塔山这道屏障。

然而,与街亭的高地不同,塔山是一片开阔的平原,甚至连像样的地形屏障都没有。

按常理,守塔山无异于自找麻烦,敌人甚至可以轻松绕过平原,直接支援锦州。

但东野没有选择退让。

程子华和吴克华等指挥员仔细研究了地形,最终决定把主阵地设在塔山平原,而不是20里外的白台山高地。

这个选择让很多人不解:为什么不守高地,而要主动站在平原上挨打?答案很简单——高地确实有优势,但它远离塔山核心地带。

一旦国军绕过高地直冲塔山,白台山的守军根本来不及增援。

与其分散兵力,索性把主力集中在塔山,用坚决的正面阻击逼迫对手硬攻。

国军的确没有绕过塔山,不是因为不想,而是因为无法。

在塔山西翼的山地谷道,东野的另一个纵队早已严防死守,国军的小规模试探性进攻全被击退。

面对塔山平原,国军只能选择正面突击。

然而,这片毫无优势的开阔地,却成了东野的“绞肉机”。

五天五夜的战斗,国军一次次冲锋、一次次被击退。

塔山的阵地固若金汤,而旁边的白台山高地几乎没怎么遭到攻击,甚至还能抽调兵力支援塔山。

最终,塔山的阻击战为锦州的解放赢得了宝贵时间。

国军未能突破塔山,锦州也彻底失去了救援的希望。

两场战役,一种抉择

无论是街亭还是塔山,敌人的目标都不是这两处阵地本身,而是通过它们实现更大的战略目的。

张郃是为了救援上邽,国军是为了增援锦州。

从这一点看,守街亭的马谡和守塔山的东野其实面临着同样的问题:如何让对手无法绕过自己?

马谡失败的原因在于他没有看清战局。

他选择了看似坚固的高地,却忽视了敌人可以绕过的可能性。

高地确实容易防守,但如果它不能拦住敌人的去路,就失去了意义。

而东野的成功,正是因为他们看透了对手的意图。

他们知道,塔山的平原虽然不好守,却是敌人必经之路。

只要守住这里,就能迫使敌人硬攻,从而掌控战局。

这两场战役背后,体现的是指挥者对战场全局的判断能力。

战场上,地形优势并不是一切,关键是如何利用地形来达到自己的战略目的。

马谡的“高地防守”看似聪明,但却是一次失败的选择;而东野的“平地扎营”看似冒险,却最终创造了奇迹。

有人说,历史是最好的老师。

街亭和塔山的故事,教会了我们“地形”并不是战场上的唯一决定因素,真正重要的是对敌人意图的洞察。

马谡输在了错误的判断,而东野赢在了精准的决策。

今天我们回看这些历史,不仅是为了惋惜或庆祝,更是为了从中找到面对复杂局势的智慧。

有人说,战场从来没有一成不变的规则,只有那些看清规律的人,才能真正掌控自己的命运。