当年,袁水拍以其深厚的文学造诣,被委以分管文学的重任。毛主席对袁水拍的诗词才华赞不绝口,甚至将毛诗英译的重任交予他,足见对其信任与器重。然而,旗手私下里却颇有微词。她觉得袁水拍年岁已高,行动起来不那么灵便,难以胜任需要四处奔波的工作;更兼袁水拍性格谨慎,做事顾虑重重,缺乏她所期望的那种雷厉风行的决断力。刘庆棠曾回忆说,起搜确实有过将浩然调入文化部的念头,只是这想法始终未曾公开提及。她曾言,应当团结浩然这样的同志,多分配任务给他,给予更多的关心与帮助,以促其成长。

面对三河寓所窗外那抹渐渐沉寂的暮色,浩然的语气显得格外平和而深沉。他缓缓回忆道:“旗手虽未明言要提拔我为副部长,但我却能感受到她那份迫切的意愿。她曾对会泳等人说:‘你们几个,有搞音乐的,有搞舞蹈的,唯独缺了搞文学的。你们得多向浩然同志请教,他可是这方面的行家……’我闻言连忙推辞,说自己从未涉足过党务工作,连小组长都未曾担任过。旗手却笑着指了指我,说道:‘你太客气了,这可不像你的风格。’那一刻,我背上冷汗涔涔,实在捉摸不透她这话是真是假,是鼓励还是讽刺。”

浩然深知,仕途与创作难以兼得,他对于官场的尔虞我诈向来不感兴趣。他坦言:“我若踏入那个圈子,只怕会无所适从。开会要做记录,连每个细微的表情变化都要被记录下来,这样的生活我过不来。我只愿安心创作,远离那些纷扰。我曾私下对吴德说,千万别让我趟这浑水。吴德却苦笑说,他也做不了主,不好多说什么。”

提及浩然的第一部短篇小说集,不得不提到著名文艺理论家巴人的高度评价。巴人在推介中赞誉道:“每一篇作品都洋溢着新生活的气息,仿佛将读者带入了一个崭新的农村世界。在那里,我们能看到一群群精神饱满、积极向上、勇敢活泼的青年男女,也能看到那些从旧生活和旧思想中解脱出来,笑逐颜开、正直纯良的老一辈。这些小说基调乐观向上,是对新生活的热情颂歌。读罢此书,仿佛自己也亲身经历了一次乡村之旅。”

1958年底,时任人民教育出版社社长的叶圣陶,在《读书》杂志上发表了一篇题为《新农村的新面貌——谈短篇小说<喜鹊登枝>》的文章,对这位仅有小学三年级文化水平的农村业余作家的创作才华表示了极大的惊喜。他写道:“阅读这本短篇集子,就像这几年来我亲自到外地参观访问一样,内心充满了兴奋与喜悦。

浩然在‘后记’中谦逊地说:‘这些东西,比起当时的运动,比起运动给予我的感受,实在太渺小了。’这话当然是真的,但就集子中的11篇短篇而言,已经足以让我们从多个角度看到,在被革命唤醒的新农村里,受合作化教育影响的新农民们,他们的精神面貌如何焕然一新,人与人之间的关系又如何发生了前所未有的变化。浩然凭借深入生活的经验写成这些短篇,使读者能够获得仅凭参观访问难以领悟的深刻感受。说实话,读完这本书,我对作者充满了敬意。”

浩然的《艳阳天》于1964年横空出世,这部在“十年”中被广泛认可的作品,无疑成为了那个特殊时期的重要标志。浩然,这位1932年出生于河北宝坻(今属天津)的文学巨匠,原名梁金广,自幼家境贫寒,仅读了三年小学便踏入社会。1949年起,他投身于青年团工作,随后又历任《河北日报》记者、北京俄文《友好报》记者及《红旗》杂志编辑等职。

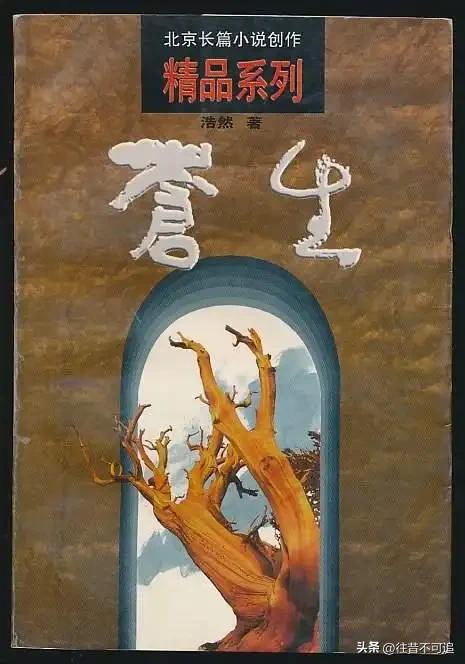

1964年,他调入北京市文联,从此专注于文学创作,并担任作协北京分会主席。浩然的文学之路始于1956年,他先后出版了短篇小说集《喜鹊登枝》《彩霞集》及散文集《北京街头》等佳作。1965年,他的代表作长篇小说《艳阳天》(三卷本)问世,随后被改编成同名电影,轰动一时。此后,他又相继推出了《金光大道》《西沙儿女》《百花川》等长篇力作。即便在“文化大革命”后,他依然笔耕不辍,出版了短篇集《花朵集》、长篇小说《苍生》及《浩然选集》等,还涉足儿童文学领域,成果斐然。浩然曾长期担任《北京文学》主编,为中国的文学事业做出了巨大贡献。

《艳阳天》一书,以其深刻的阶级斗争和路线斗争为主题,构建了一个敌我分明、矛盾冲突激烈的叙事框架。小说中,代表社会主义前进方向的萧长春与代表破坏社会主义事业的马之悦之间,展开了紧张而激烈的较量,情节跌宕起伏,扣人心弦。在阶级斗争的背景下,浩然巧妙地运用现实主义手法,通过细腻的生活细节描写,使小说充满了生动的生活气息。

尤其是萧长春与焦淑红之间那若有若无的感情纠葛,更是为那个特殊时期增添了一抹难得的文学色彩。而浩然在“文化大革命”期间创作的另一部长篇《金光大道》,同样以其鲜明的意识形态色彩与细腻的生活描写相得益彰,成为当时颇具影响力的作品之一。

浩然的乌托邦想象并非全然是对社会主义革命现代想象的新探索,其中还夹杂着“不患寡而患不均”的农民式朴素梦想。他试图在有田共耕、有饭共食的田园牧歌式生活中消灭小农私有意识,发动阶级斗争。然而,这种过于简化的价值推理却在一定程度上削弱了社会现代化进程中阶级斗争的现代性价值与深刻意义。回溯历史,自晚清以来,无数的知识分子与革命党人,无论是在文化层面的想象还是在政治革命的实践中,都怀揣着创造自己心目中未来中国图像的强烈激情与冲动。为了实现这一现代国家的理想图景,无数的仁人志士不惜赴汤蹈火,抛头颅洒热血。

尽管这种革命性的尝试在探索的过程中也走过了不少弯路,但这种勇于尝试、敢于想象的精神,却成为了国家现代化进程中推动社会发展变革的重要驱动力。这种充满青春朝气与活力的想象动力,吸引着一代又一代甘愿为社会、为国家奉献青春乃至生命的人们。尽管时代在变迁,但这份对未来社会充满美好想象的激情与憧憬,却是任何时代都能深深打动读者的。

雷达曾赞誉浩然为“‘十七年文学’的最后一个歌手”,这“最后一个”的定语背后,蕴含着丰富的内涵与深意。从文学真实性的角度来看,对浩然这一类小说的反思与审视,在80年代以来已经取得了显著的成果与突破。然而,若从文学想象性的角度来审视,浩然的小说仍有着值得深入反思与探讨的空间。

浩然曾深情回忆道:“1957年国庆节,我便开始着手创作。一边摸索,一边学习,一边练笔,写写停停,历经了六七个春秋的磨砺。”“在创作这本书的过程中,我始终秉持着让作品更加通俗、生动、真实的理念,希望能够让工农兵读者喜欢,更希望能够将它送到农民同志的手中,让他们感受到文学的力量。”这显然与赵树理的小说理念有着异曲同工之妙。然而,浩然也深知,《艳阳天》的创作环境已迥异于赵树理的时代。

他更加注重突出正面人物形象,强化主要的矛盾线索,使得整部作品更加清晰明了。因此,在描绘正面人物与主要人物时,他更是不惜笔墨,倾注了大量的心血与情感。正是由于这种积极主动的创作姿态,当“运动”中大部分作品被冠以“毒草”之名时,《艳阳天》却如一股清流,初澜对其表现出了难得的认可与赞赏,称其为“深刻地反映了我国社会主义农村尖锐激烈的阶级斗争,成功地塑造了‘坚持社会主义方向的领头人’”的“优秀的文学作品”。

浩然的《苍生》问世后,更是引起了评论界的广泛关注与热议。众多评论家对小说中的田保根形象寄予了厚望,认为他是新时代的理想人物或“新人”的典范。曾镇南深刻指出:“从整个改革、开放的宏大时代背景来审视,保根这样的新人物的出现,无疑是改革开放的必然产物,是时代精神的生动体现。”

刘白羽也高度评价道:“在这一个受着改革大潮冲击的新农村里,栩栩如生的诸多人物中,田保根无疑是最具代表性的人物之一。他代表着未来的希望与新生,是敢于闯出一条新路的闯将。他的形象是十一届三中全会之后经济改革这一革命浪潮中涌现出来的典型代表,是新时代农村变革的缩影。”

田保根的形象同样也是一个具有深刻寓意的“倒影”,他与赵树理《卖烟叶》中的贾鸿年有着惊人的相似之处。只不过,贾鸿年在赵树理的笔下是一个“堕落”的青年,而田保根则成为了新时代的“新人”。

赵树理的《卖烟叶》作为其最后一篇小说,以农村知识青年贾鸿年不安心农村生产,倒卖烟叶最终触犯法律的故事为主线,深刻揭示了当时农村青年的迷茫与挣扎。然而,这篇小说却因为写了“中间人物”而受到了批评与质疑。有人指责赵树理迷失了方向,将农村写成了一片乌烟瘴气,将青年人塑造成了投机倒把的犯罪分子,这是对生活的丑化,对青年的歪曲。

在小说中,贾鸿年同样是一个怀揣着大学梦想却未能如愿的青年。他为了爱情而幻想美好的未来,却最终被比他思想更为先进的意中人识破。随后,他偷卖烟叶,走上了“投机倒把”的道路,最终落得个被捕入狱的下场。与田保根相比,贾鸿年的性格中或许并没有那么多的奸猾与狡诈,但他在赵树理的小说中却成为了被讽刺与批判的对象。而赵树理因为敢于写出这样的农村青年(尽管是以批判的态度),也遭受了无情的批判与指责。

在《苍生》这部力作中,作者以细腻的笔触,巧妙地构筑了一个与田家庄截然不同的理想典范——红旗大队,作为对前者深刻否定的鲜明对比。红旗大队,这个始终坚持集体化道路、矢志不渝追求共同富裕目标的集体,被作者描绘得栩栩如生,充满了生机与活力。

映入眼帘的是一排焕然一新的建筑,窗户上涂着鲜亮的油漆,镶嵌着透明的玻璃,彻底取代了三年前那些简陋不堪、几乎与窝棚无异的土坯房。一圈精致的红砖花墙,巧妙地围成了一个温馨的院子,既遮掩了院内的景致,又增添了几分雅致。

宽敞高大的铁栅栏门缓缓开启,映入眼帘的是水泥筑成的池子、挺拔的小柏树、便捷的自来水龙头,以及那一串串色彩斑斓、晾晒在阳光下的衣物被褥。尤为引人注目的是院子中央那根高耸入云的天线杆,它骄傲地宣告着这户人家已拥有了连接外界的“窗口”——电视机。而铁栅栏门外,不仅停放着两辆崭新的自行车,还赫然矗立着一辆威风凛凛的进口摩托车,它们共同见证着红旗大队日新月异的变化。

通过红旗大队的林老师之口,我们得以更深入地了解这个集体的内涵与变革:“我们彻底摒弃了过去那种‘大锅饭’式的劳动和分配制度,采用了自报公议的方式,将劳力、半劳力和辅助劳力精心编排成各个专业队伍。就拿这片硕果累累的果树园来说,它是由二十七个整半劳力组成的团队共同承包经营的。”

他接着说道,“除了果树队,我们还拥有工业队和商业队。每个队伍所缴纳的承包金,都会有一部分用于补贴农田队,确保从事农业生产的劳动者能够获得与其他行业相当的收入。我们实行的是以工副商业反哺农业,同时农业又促进工副商业发展的良性循环。”

林老师兴奋地指向远方,“你看那树杈间隐约可见的两层小楼,那就是我们的罐头厂和食品加工厂,是工业队的骄傲。他们将丰收的果子、粮食加工成各式各样的商品,除了按合同供给国家外,其余都由我们自己的商业队进行零售。”他感慨万分,“如今的红旗大队,才是真正的农工商一体化典范!谁愿意离开这个大家庭,独自去闯荡呢?你看看这广阔无垠的果园,曾经只是一片沉睡千年的乱石滩……没有共产党的英明领导,没有积极分子的无私奉献,没有集体的强大凝聚力,我们能创造出这样的奇迹吗?”

浩然在多个场合都表达了对集体主义的深情眷恋。他为自己的作品辩护时,言辞恳切:“《金光大道》所描绘的每一幕场景、每一个人物,都是我从五十年代真实生活中汲取的灵感,都是那个时代农村活生生的写照。”他深情地回忆,“那些农民对美好未来的无限憧憬、不懈追求,以及为实现梦想所展现出的自我牺牲精神,当时就让我深受感动,至今仍然铭记于心。他们是正确的、是伟大的。正是亿万农民身上焕发出的‘极大的社会主义积极性’,才催生了‘中国农村的社会主义高潮’。我以自己的亲眼所见、亲耳所闻、亲身所感,忠实地记录了那个时代的农村风貌、农民心态以及我个人的认识与思考,这赋予了《金光大道》无可争辩的真实性和深远的存在价值。”

浩然的这番话,无疑是在强调:无论何时何地,那条集体主义的道路都是最为光明的选择!这也就不难理解,为何在浩然“后文革”时期的作品中,我们几乎看不到对“农业合作化”的否定与反思,更找不到对乌托邦式灾难的描绘。作为建国初期政治观念的忠实传承者,浩然对这份价值观有着难以割舍的情感与坚定的信念。