3月27日,国家自然科学基金委员会在2025中关村论坛年会上发布了备受瞩目的2024年度"中国科学十大进展"。这些成果不仅代表了我国基础研究的最高水平,更蕴含着改变人类未来的巨大潜力。从月球背面的火山秘密到治疗精神疾病的新机制,从革命性的光计算芯片到极低温制冷技术,每一项进展都在各自领域开辟了新天地。让我们一起探索这些科学突破背后的精彩故事,看看它们将如何重塑我们的生活方式和认知边界。

月球背面的"时间胶囊":嫦娥六号带回28亿年前的火山秘密

图片来自网络,侵权速删

当嫦娥六号从月球背面带回珍贵的岩石样本时,科学家们激动不已——这些"月背样品"揭示了约28亿年前的火山活动证据,为我们理解月球的演化历史提供了关键线索。要知道,月球背面由于永远背对地球,一直是人类探索的"盲区",这次采样堪称"盲人摸象"后的重大发现。

这些样品经过精密分析后显示,月球背面的火山活动持续时间比科学家原先认为的要长得多。这意味着月球的内部结构和热演化历史可能需要重新评估3。想象一下,这些岩石就像月球的历史档案,记录着太阳系早期的环境条件。通过研究它们,我们不仅能更深入了解月球的形成与演化,还能为地球早期历史提供重要参考——毕竟,地球由于活跃的地质活动,很难保存如此古老的记录。

这项发现对未来的月球基地建设也有重要指导意义。了解月球的火山活动历史,可以帮助我们评估月球资源的分布情况,比如可能存在的稀有矿物或水冰资源。说不定,未来月球基地的选址就会参考这些研究成果呢!

光计算芯片:人工智能的"光速"未来

图片来自网络,侵权速删

"实现大规模光计算芯片的智能推理与训练"这一突破,可能彻底改变我们使用计算机的方式。传统电子芯片在信息处理时面临速度瓶颈和能耗问题,而光计算芯片利用光子而非电子进行计算,理论上速度可提升千倍以上,能耗却能大幅降低。

这项技术的核心在于如何让光芯片不仅能进行简单计算,还能完成复杂的人工智能训练和推理任务。中国科学家成功解决了这一难题,开发出能够执行深度学习算法的大规模集成光计算芯片。想象一下,未来你的手机可能不再发烫,电池续航大幅延长,却能瞬间完成现在需要云端服务器才能处理的人工智能任务——这都要归功于光计算技术。

光计算芯片的应用前景极为广阔:从自动驾驶汽车的实时决策,到医疗影像的即时分析;从金融市场的超高速交易,到天气预报的精确模拟。特别是在人工智能大模型训练方面,光计算可能将训练时间从几个月缩短到几天,大幅降低AI开发成本。这或许意味着,未来每个人都能拥有自己的个性化AI助手,而不必依赖科技巨头的云端服务。

大脑化学信使的"快递系统":精神疾病治疗新希望

图片来自网络,侵权速删

"阐明单胺类神经递质转运机制及相关精神疾病药物调控机理"这项研究听起来很专业,但它实际上揭示了抑郁症、精神分裂症等常见精神疾病的关键分子机制。简单来说,科学家们搞清楚了大脑中重要化学信使(如多巴胺、血清素)是如何被"打包运输"的,以及现有药物是如何影响这一过程的。

单胺类神经递质就像大脑中的"快递员",负责在不同神经元之间传递信息。当这个"快递系统"出现故障时,就可能引发各种精神疾病3。中国科学家首次在原子尺度上解析了转运蛋白的三维结构,并阐明了抗抑郁药物等如何精确调控这些蛋白的功能。

这项基础研究的突破具有重大临床意义。它为开发更精准、副作用更小的精神疾病药物提供了"设计蓝图"。未来,医生可能根据患者的特定转运蛋白变异情况,选择最适合的药物,实现真正的"个性化医疗"。对于全球数亿精神疾病患者而言,这项研究带来了新的希望——更有效的治疗方法和更高的生活质量。

纳米激光器:小到看不见的"光魔术师"

图片来自网络,侵权速删

"实现原子级特征尺度与可重构光频相控阵的纳米激光器"这项成果,在纳米光学领域实现了重大突破。想象一下,一个比头发丝还要细上千倍的激光器,却能精确控制光的频率和方向,这就是中国科学家创造的"光魔术"。

传统激光器体积较大,难以集成到微型设备中。而这项研究开发的纳米激光器不仅尺寸极小,还能根据需要重新配置,改变发射光的特性。这种"变形金刚"般的特性,使其在光通信、光计算、生物传感等领域具有广泛应用前景。

特别是在6G通信、量子计算等前沿领域,这种纳米激光器可能成为关键组件。未来,你的手机可能内置数千个这样的纳米激光器,实现超高速数据传输;医生可能使用装有这种激光器的微型机器人,在人体内进行精准手术或诊断。这就像把科幻电影中的"光剑"技术缩小到了细胞尺度!

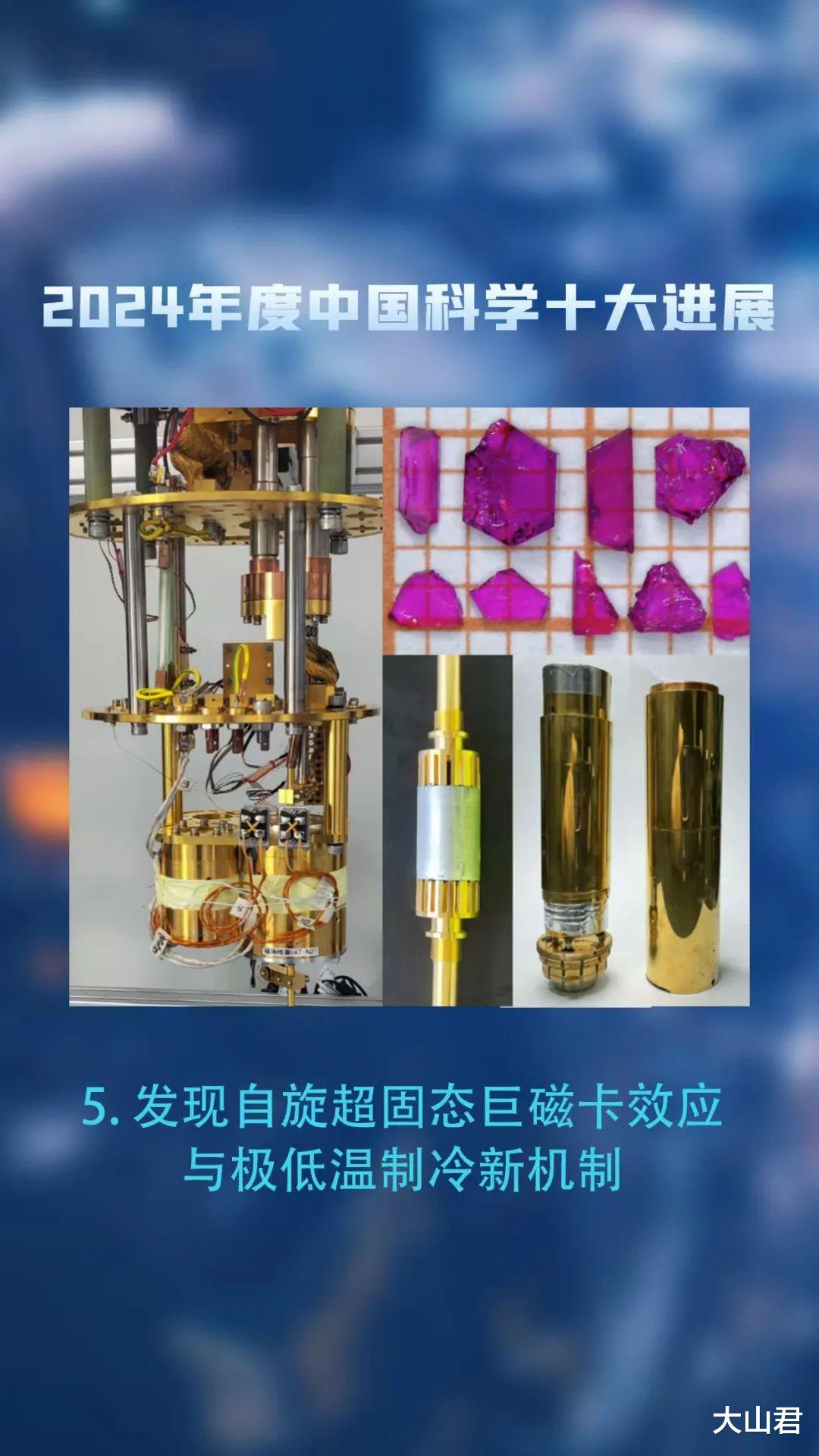

极低温制冷新机制:为量子计算机"降温"

图片来自网络,侵权速删

"发现自旋超固态巨磁卡效应与极低温制冷新机制"听起来高深莫测,但它实际上解决了一个关键的技术难题:如何更高效地获得接近绝对零度(-273.15℃)的极低温环境。

在量子计算、超导等前沿领域,极低温环境至关重要。传统制冷技术依赖稀缺且昂贵的液氦,而这项研究发现的新机制,利用特殊材料在磁场变化时产生的温度变化,实现了更高效、更环保的极低温制冷。

这项突破可能大幅降低量子计算机的运营成本,加速量子技术的实用化进程3。想象一下,未来的量子计算机可能不再需要庞大的制冷设备,体积和能耗都将大幅降低,使得这项颠覆性技术能够更快走进实验室甚至商业领域。这就像给量子计算的"引擎"找到了更高效的"冷却系统",让这台未来计算机能够全速前进!

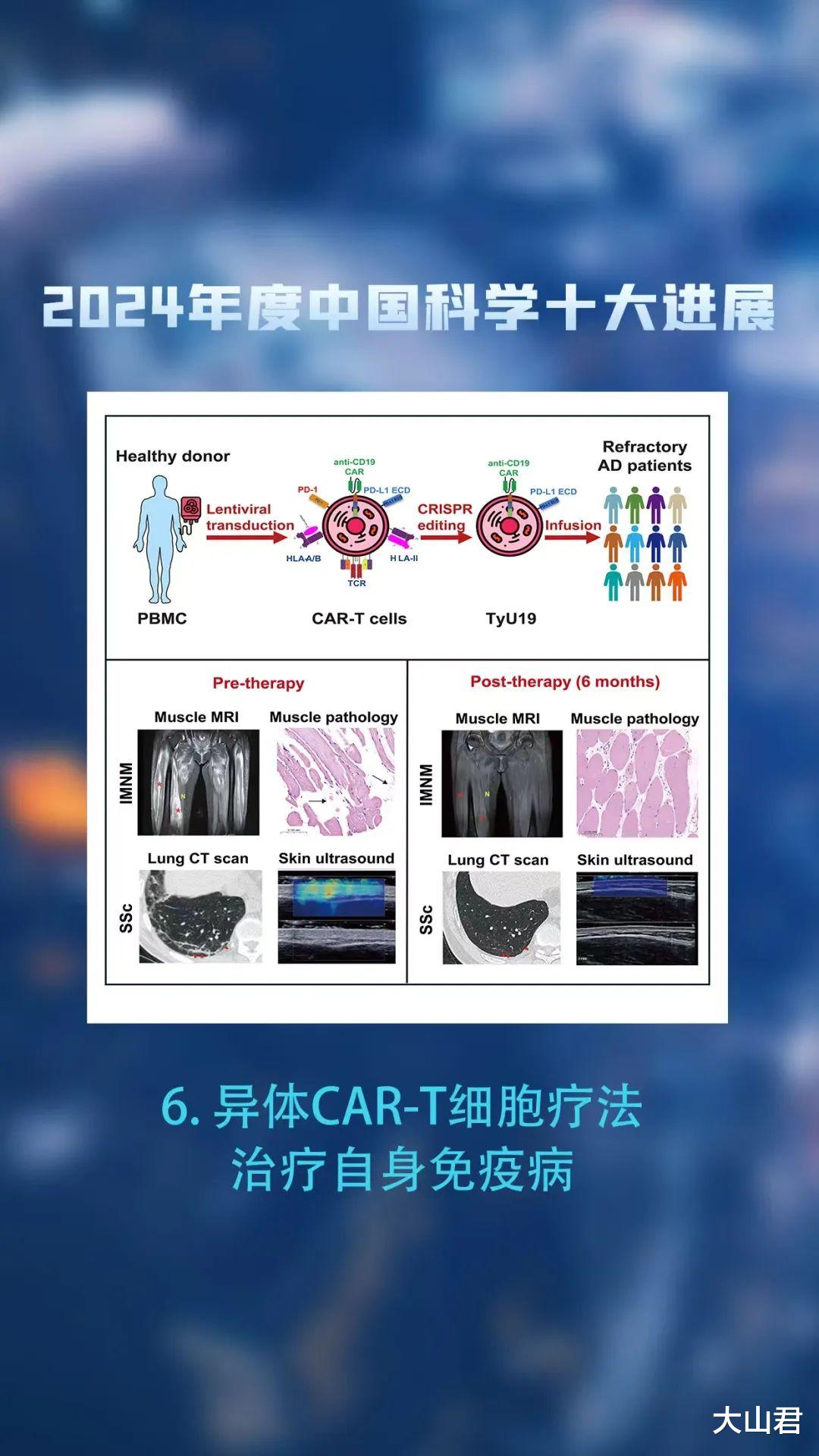

异体CAR-T疗法:自身免疫病的"细胞警察"

图片来自网络,侵权速删

"异体CAR-T细胞疗法治疗自身免疫病"这项医学突破,为红斑狼疮、类风湿关节炎等自身免疫病患者带来了新希望。传统CAR-T疗法主要用于癌症治疗,需要从患者自身提取细胞进行改造,成本高昂且耗时。而异体CAR-T则使用健康供体的细胞,经过基因改造后可以"通用"治疗多位患者。

这项技术的精妙之处在于,经过改造的T细胞就像精准的"细胞警察",能够识别并清除那些错误攻击自身组织的免疫细胞。临床试验显示,接受治疗的患者可以长期缓解症状,甚至不再需要服用免疫抑制药物。

异体CAR-T的优势在于可以工业化生产,大幅降低成本,使更多患者能够受益3。未来,这种疗法可能成为自身免疫病的标准治疗方式,让数百万患者摆脱长期服药的困扰,重获健康生活。这就像给混乱的免疫系统派去了"维和部队",恢复体内的和平秩序。

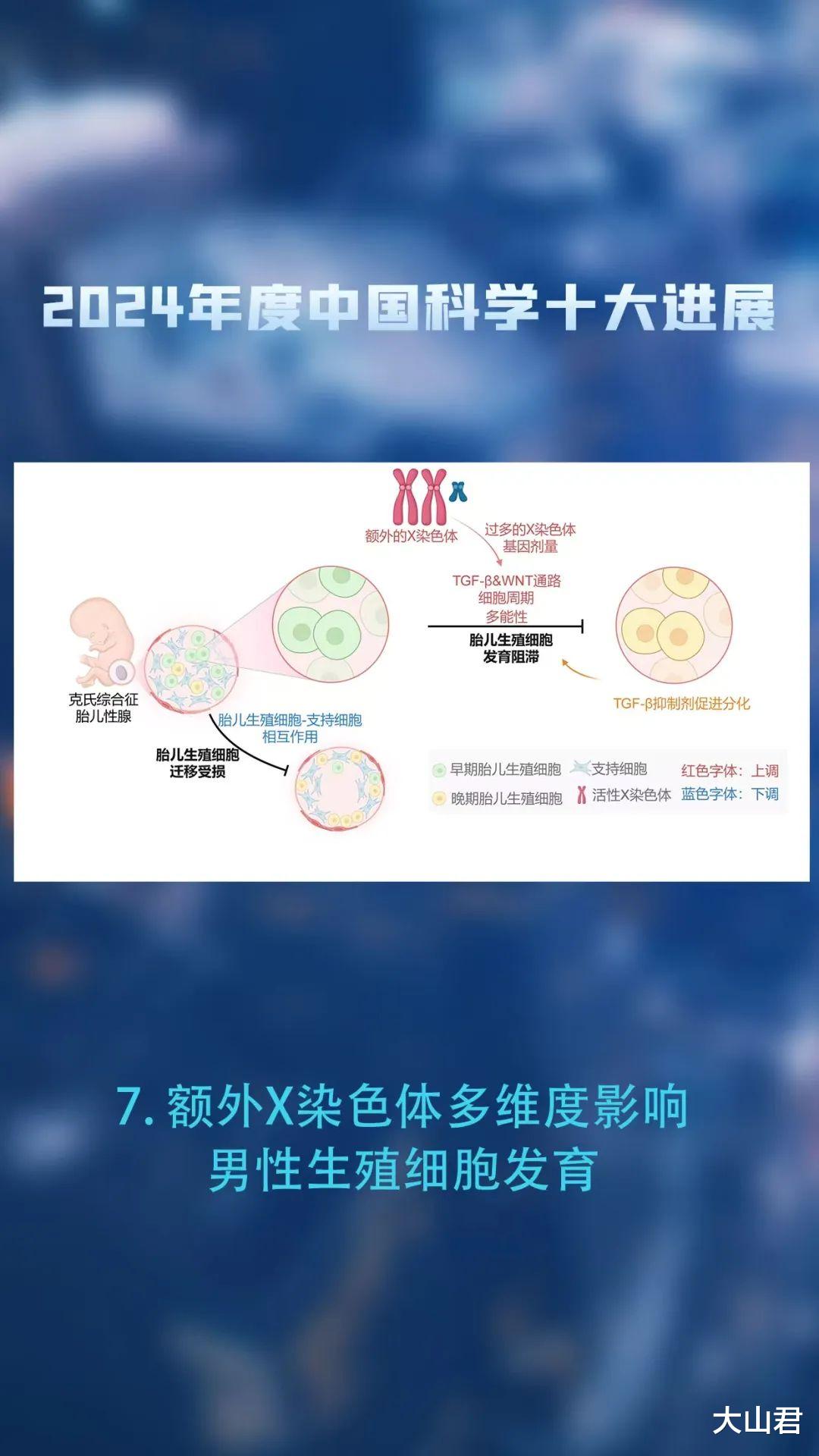

额外X染色体的秘密:男性生育能力的新认知

图片来自网络,侵权速删

"额外X染色体多维度影响男性生殖细胞发育"这项研究,揭示了染色体异常如何影响男性生育能力。正常男性染色体为XY,但部分男性携带额外X染色体(XXY),这种情况被称为克氏综合征,患者常伴有不育等问题。

中国科学家首次系统研究了额外X染色体如何从多个维度影响生殖细胞发育,包括基因表达、表观遗传调控和细胞分化过程。这项研究不仅增进了我们对人类生殖生物学的基础认识,还为相关不孕不育症的诊断和治疗提供了科学依据。

未来,基于这些发现可能开发出新的生育干预手段,帮助染色体异常男性实现生育愿望。同时,这项研究也为理解其他染色体异常疾病(如唐氏综合征)提供了重要参考。这就像解开了生命密码中的一道难题,为人类生殖健康开辟了新路径。

凝聚态物质中的"引力子":量子世界的奇妙发现

图片来自网络,侵权速删

"凝聚态物质中引力子模的实验发现"听起来像是天方夜谭,因为引力子本是理论上传递引力的基本粒子,尚未在自然界中被直接观测到。然而,中国科学家却在特殊设计的凝聚态物质中,观察到了类似引力子的集体激发模式。

这一发现之所以重要,是因为它为研究量子引力效应提供了全新的实验平台。在极端条件下,这些"模拟引力子"的行为可能与真实引力子相似,帮助物理学家验证一些深奥的理论预测。

这项研究不仅开辟了凝聚态物理的新方向,还可能为未来的量子技术发展提供新思路。想象一下,科学家们或许能在实验室中"创造"出微型宇宙,研究那些原本只能在天体尺度上观察到的物理现象。这就像在显微镜下搭建了一个"宇宙模型",让我们能够以全新的方式探索自然的奥秘。

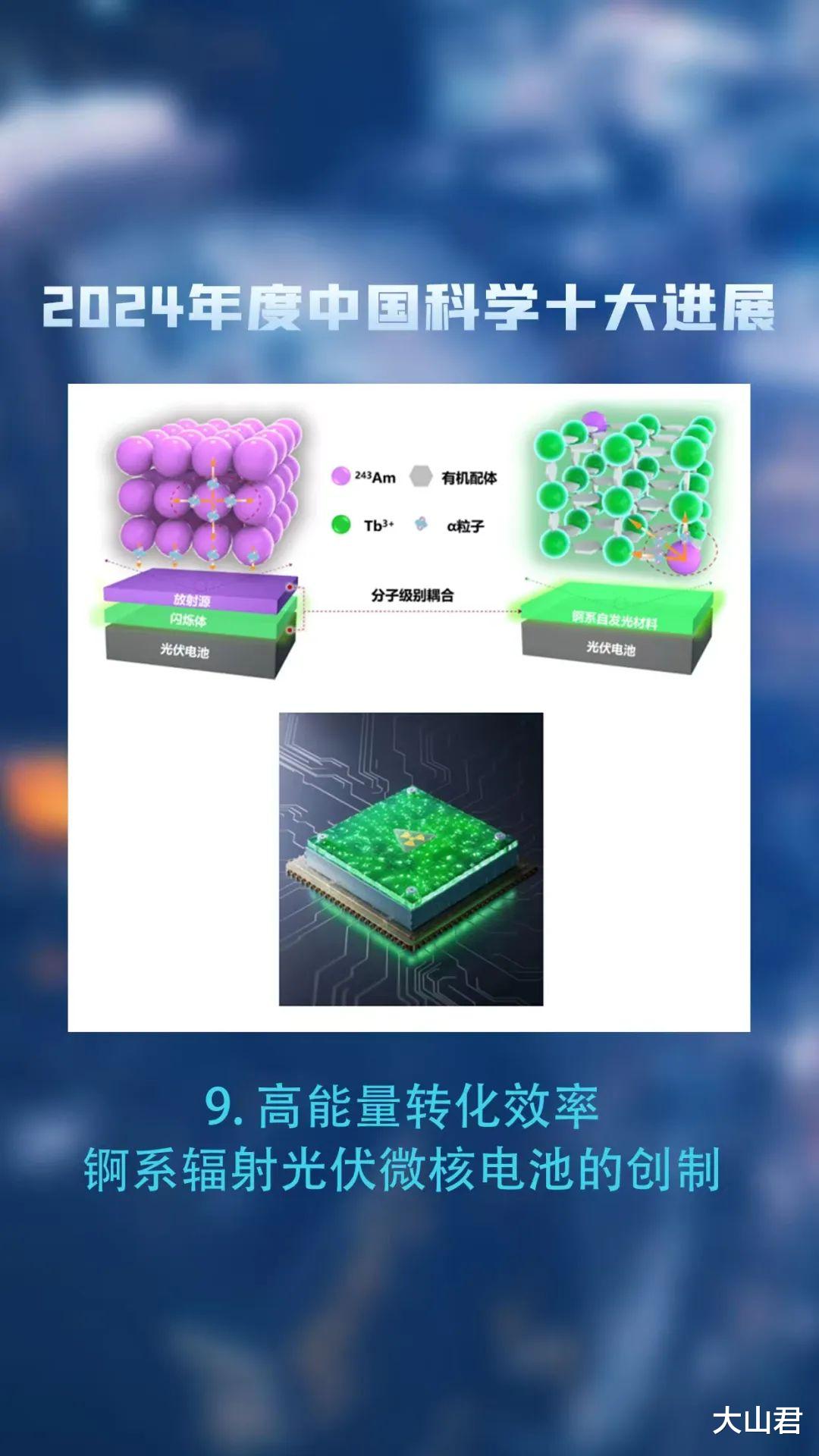

微型核电池:持久能源的微型化突破

图片来自网络,侵权速删

"高能量转化效率锕系辐射光伏微核电池的创制"这项成果,在新能源领域实现了重要突破。简单来说,科学家们开发出了一种利用放射性同位素衰变能量的微型电池,其能量密度远超传统化学电池,且可以持续工作数十年无需充电。

这种微型核电池的关键创新在于提高了能量转化效率,同时大幅减小了体积。它特别适合为植入式医疗设备、深海探测器、太空探测器等长期无人维护的设备供电。

未来,心脏起搏器患者可能不再需要每隔几年就做手术更换电池;太空探测器可以工作更长时间,传回更多科学数据。虽然这种电池功率不大,但其超长寿命特性在某些特定应用中无可替代。这就像为关键设备装上了"永动机",解决了长期供电的难题。

黑洞与星系的"共舞":宇宙演化的关键证据

图片来自网络,侵权速删

"发现超大质量黑洞影响宿主星系形成演化的重要证据"这项天文发现,揭示了宇宙中最神秘天体——超大质量黑洞与其宿主星系之间的深刻联系。

长期以来,天文学家猜测星系中心的超大质量黑洞可能通过释放巨大能量影响整个星系的演化,但缺乏直接证据。中国科学家通过多波段观测和数据分析,首次找到了这种影响的确凿证据。

这项发现改变了我们对星系形成和演化的理解,表明黑洞不仅是星系的"乘客",更是重要的"驾驶员"。未来,基于这些发现可能建立更精确的宇宙演化模型,帮助我们理解宇宙的大尺度结构如何形成。这就像解开了宇宙成长史中的一个关键谜团,让我们离理解"我们从哪里来"这个终极问题又近了一步。

结语:科学之光,照亮未来2024年度"中国科学十大进展"涵盖了从微观量子世界到浩瀚宇宙,从基础物理到临床应用等多个领域,展示了中国科学家在各个前沿阵地的卓越贡献13。这些突破不仅拓展了人类知识的边界,更为解决实际问题提供了新思路和新工具。

从帮助精神疾病患者的精准药物设计,到为量子计算机提供更高效的制冷方案;从揭示宇宙演化的奥秘,到开发持久耐用的微型能源——这些科学进展终将转化为改善人类生活的实际应用。正如历史一再证明的,今天的基础研究往往是明天技术革命的种子。