本文共3006字,仔细阅读需8分钟

编辑/肖静 统筹/孙习涵

阅读本文您将获得:

1、如何开展核心素养导向下的教育评价?

2、素养导向下的综合评价、学科评价与五育评价的实施要点

核心素养是党的教育方针具体化、细化,落实立德树人的抓手,它为学校的育人画像,为教师的教学架桥,为学生的成长导航。

核心素养代表着人才竞争的根本。核心素养的具体内涵指的是个体在面对复杂的、不确定的现实生活情境时,能够综合运用特定课程学习中所孕育出来的结构化的领域知识和技能;学科观念、思维模式和探究技能以及世界观、人生观和价值观来解决问题。

它是一个人在分析情境、提出问题、解决问题、交流结果过程中表现出来的综合性品质,其核心是用所学解决所用,这是核心素养最深层的内涵。

在这样的背景下,我们需要开展核心素养导向的教育评价。那么,关于如何开展核心素养导向的教育评价,我们需要关注以下三点。

注重综合素质评价综合素质评价是未来创新型人才培养所绕不开的话题。我们如何培养一个人能够适应未来快速变化的社会?那需要他具备以不变应万变的能力。这种能力就是综合素质,是一种强大的迁移能力,在不同的情境下都能够有效解决问题。

有人对100年以来诺贝尔奖得主的研究调查显示,其中80%以上的生理学或医学奖、50%以上的化学奖和20%的物理学奖得主具有跨专业背景。这说明什么?我们现在最具创新代表的成果是需要有综合背景的。

2021年,由国内外几所知名高校联合发起了一项Supertest测试,跟踪统计了包括中国在内的四国计算机科学和电子工程专业学生在物理、数学和批判性思维能力等方面的进步,结果显示,中国学生在读完四年大学之后批判性思维能力呈整体下降趋势。

有人分析,为何我们的学生没有后进的创新?是因为学生的人文素养没有跟上,人文素养的训练是培养批判性思维的重要载体,人文社科类专业在培养学生的辩证思维、批判性思维方面具有不可替代的价值。

因此,未来的创新人才一定需要具备综合素养。

综合素质不是大杂烩,指向的也是核心素养,无论是基于学科还是基于综合实践活动,都要聚焦于核心素养。

对于一线教师而言,对学生的评价以及命题能力是教师作为专业人员,不可替代的一种关键能力。

作为教师,我们和学科专家的区别在哪里?我们教数学的和研究数学的有什么不一样?我认为其中有一点不同在于教师对于学生的学习情况具有一个评价能力,而学科专家不一定能做到,这是作为教师的专业特性。

所以我们要提升教师的评价能力。例如在课堂评价中,教师要懂得捕捉各种与学生综合素质发展相关的情境和信息,将它作为评价学生的重要依据。

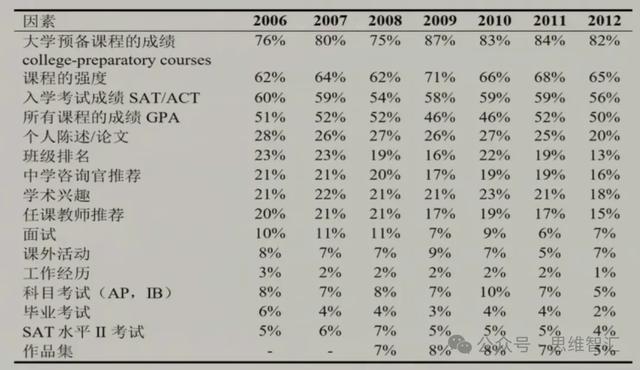

在美国高校招生录取中,综合评价是很重要的一项特征。它是基于入学考试成绩、大学预备课程成绩、个人陈述、任课教师推荐、面试、课外活动、工作经历、作品集等等在内的一个综合体。

美国私立高中前主席D.ScottLooney曾发起了多元评价,包括7大能力:

1、分析和创造性思维

2、复杂沟通--口头及书面表达

3、领导力及团队合作能力

4、信息技术及数理能力

5、全球视野

6、高适应性、主动探索、承担风险

7、品德和理性兼顾的决策能力

他们希望借助这7大能力做成一个雷达图,作为高校录取的一个指数。

我们一定要重视综合素质评价这件事,这本身是一件比较专业的事情,与我们建立一个什么样的学生观,了解什么样的评价原则,用什么评价方法都有关系,它需要依赖于教师专业素养的提升。我建议能够对教师加强相关的培训。

强化学科综合应用考察我们需要学生全面发展,但目前面临的情况是仍然采取单科考试的方式,怎么办?

在2022年版义教课标中明确提出来要加强学科实践。学科实践不仅仅是指学生参加了活动,更主要的是反思、交流和感悟。这才是学科实践的根本。

学科实践要求学生像科学家一样思考,像艺术家一样创造,经历知识的形成,以及运用知识解决问题的过程。

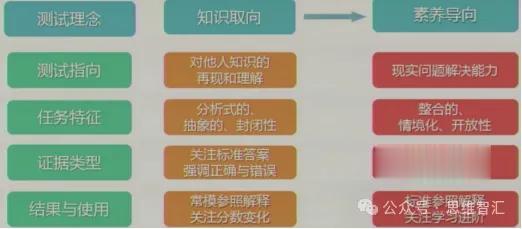

我们的学科考试如何将学科实践的内容考出来?这需要转变测试模式。华东师范大学杨向东教授特别强调素养导向下的命题要求,突出对学生现实问题解决能力的考察。

所谓突出现实问题解决能力就是要基于一定的情境设计任务,解决任务需要调用综合性的知识和方法,关注学生的典型表现。

例如,在语文学科中可以设计如下的情境和任务:

情境:科学与艺术,人类文明两大永恒主题,如交织的双螺旋,编织出人类的文明谱系。中国科技馆即将举行“创新与融合:国际科学与艺术成就展”,作为中国科技馆的小志愿者,你被安排在“日晷:用阳光雕刻时间“展厅,并重点负责”日“模型讲解工作。

任务:撰写讲解稿

与此同时,给学生提供了如下的材料:

文本材料:《日晷和漏刻:那些古老时光的计时器》

图片材料:日晷展示模型、日晷形状的建筑

其他材料:《说文解字》对”晷“的解释

学生可能从来没有见过这些材料,但是他们需要在特定的情境下对材料进行综合加工,用以解决问题。这就是在考察他们的素养。

最后这道题的评分主要从三个层级进行考察:

第一个层级:能够进行陈述,描述事实和现象;

第二个层级:能够体现功能和社会价值;

第三个层级:体现出文化自信。

再比如,在高中历史课标中有这样一道题:

关于世界反法西斯战争开始于那年,不同国家的不同学者有不同的观点,下面列举了五种观点,分别是:1931年日本入侵中国、1937年抗日战争全面爆发、1939年德国入侵波兰、1941年德国攻打苏联、1942年日本偷袭珍珠港。你支持哪种观点,为什么?

这道题会将相关材料都给到学生,要求学生进行观点论述。

总之,考察学生的学科实践就强调情境和任务,体现学生的综合表现和典型表现。

区别对待“德智体美劳”不同领域

区别对待“德智体美劳”不同领域因为评价不是简单的一门学科的考试,也不是一门学科的学习情况。我们一定要站在落实党的教育方针的高度来评价,也就是德智体美劳“五育并举”,但是不同领域是不一样的。

首先要澄清一种认识:“一育”不等于“一科”,也不等于专题教育。美育是不是就等于美术课?体育是否就等于体育课?劳动教育是否就是一个专题?不是。

任何“一育”都要坚持“三全”育人的原则,即“全员、全程、全方位”,在教育活动中的任何一个要素、过程和参与者都需要渗透这种意识,但不是简单的贴标签,要结合不同学科的特点进行体现。

例如谈到美育,数学学科中的简洁美、对称美等、语文中对文学美的体验等,各学科中的表现形式不同,但都是服务于这“一育”。

当然“五育”的落实要有核心载体。例如劳育主要依托劳动教育课程,艺术课程是美育的核心抓手。然后各门学科的考试评价中会从五大领域中选取相关素材作为命题的情境载体和相关材料。

因此,关于“五育”的评价,我们的评价模式是专项评价+分项考察。比如说专项评价,体美劳怎么考?我认为重在保底激励,弱化选拔功能。

体育评价的重点是日常参与+体质监测+专项运动技能测试。体育评价的目的不是要求学生体育练得水平有多高,还是重在参与,能够对体育产生热爱。

艺术我们现在正在加强研究,它是最能考察学生创造力的领域之一,而不能仅仅将它变成一种对艺术技能的评价。

劳动教育的核心是培养学生的劳动观念和劳动精神,因为它是思想政治的重要载体。

如果对于这一代学生,我们再不强调尊重劳动成果,让他们建立起“通过劳动才能为社会贡献力量、贡献价值”这样一个基本的人生态度,而都想不劳而获,一夜暴富,我们的社会主义发展方向就会走歪。

因此,我们的劳动教育绝不是劳动技能的问题,而是在社会主义制度下对一个人应该如何定位的教育,我们要引导学生尊重每一位普通劳动者。

这一代学生是终端感知的一代,所有用的东西都是现成品,没有经历过劳动成果的形成。如果不让他经历劳动体验,他的价值感是建立不起来的。所以我们在评价劳动的时候一定要强化劳动过程的反思、感悟和体验以及对价值的体认。

喜欢,就点个「关注」吧~~

作者丨申继亮

编辑 | 肖静

统筹 | 孙习涵