在科技领域不断探索与创新的进程中,微软的一则消息引发了轩然大波。当大众还在关注日常科技产品的迭代时,微软突然官宣了一款名为Majorana 1的拓扑量子芯片,其宣称的技术优势与宏伟愿景瞬间吸引了全球目光。微软CEO Satya Nadella不仅断言这并非炒作,而是真正的科技创新,甚至大胆放言要在几年内普及英伟达认为至少还需几十年才能实现的量子计算,这一消息犹如巨石投入平静湖面,激起层层涟漪。

量子计算的神奇世界

量子计算的神奇世界在深入剖析微软这款芯片之前,我们先来了解一下量子计算的基本原理。与经典计算机通过晶体管状态来表达信息不同,量子计算机借助量子比特。经典比特只有连通表示 “1”、断开表示 “0” 这两种状态,而量子比特则更为神奇,它除了能呈现 “0” 和 “1”,还能处于一种既非 “0” 也非 “1”,却同时包含 “0” 和 “1” 特征的叠加态。

打个比方,经典比特如同静止的硬币,结果确定且仅有正反两面;而量子比特恰似高速旋转的硬币,兼具正反两面特性,其状态处于所有可能结果的叠加之中,每个结果都有相应概率发生。例如,在一个路口,遇到红灯和绿灯的概率各为50%,那么在车辆驶入能看到信号灯的路段之前,信号灯对于车辆而言,就是50%红灯和50%绿灯的叠加状态。

从信息表达能力来看,假设抛出4个硬币,在传统计算机中,若要表示这4个硬币所有可能的结果,需要64个比特,因为每个比特只能同时记录一种状态。但在量子世界里,n个量子比特就能表达2的n次方个经典比特的信息。也就是说,仅需4个处于叠加态的比特,就能涵盖抛出4枚硬币的16种可能结果。

然而,叠加态虽蕴含所有信息,却并非具有计算意义的结果。为得到一个确切结果,需要进行观测,这就如同把旋转的硬币拍在桌上,让其确定为正面或反面。经过观测,叠加态下无数种可能发生的概率就会坍缩成一种已发生的确定结果。并且,量子计算机在观测前会通过特定算法步骤降低偏离正确答案的可能性,使正确答案在观测时的概率接近100%。理论上,从量子计算机得到的是一个概率无限接近于正确答案的结果。同时,传统计算机采用穷举法逐个计算,而量子计算机利用叠加态一次性考虑所有可能性,通过演化和优化后观测得出高概率正确答案。

此外,量子比特之间还存在一种特殊关联 —— 量子纠缠。这种关联能让量子以更复杂、更高维度的方式共同存储、处理信息,形成经典计算无法模拟的状态空间,从而解决一些经典计算难以攻克的问题。凭借次世代级别的信息容量和量子纠缠并行计算的优势,在一些特定问题上,量子计算的算力能轻易达到经典计算的上万倍。比如,2019年10月谷歌推出的包含53个比特的悬铃木量子计算机,宣称可以用200秒完成超算需1万年才能完成的计算。

微软芯片的技术突破与争议

微软芯片的技术突破与争议微软的Majorana 1芯片,其最重要的成果便是试图解决量子计算中的一个关键难题 —— 保持量子比特稳定。量子比特十分脆弱,震动、温度、电磁辐射等外界因素都可能使其失去叠加状态,导致信息丢失。在量子计算机工作时,几百米外工地施工产生的干扰,都可能让量子发生退相干现象。

而微软在这款芯片上采用拓扑态量子的方法构建稳定的量子比特。拓扑原本是一个数学概念,关注的是几何图形在连续形变下的不变性质。例如,甜甜圈和带手柄的咖啡杯,从几何角度看截然不同,但从拓扑角度看,它们都具有中间有个洞的连续结构,这种全局共性就是拓扑信息,且不易被局部扰动改变。将量子信息编码进拓扑态,能获得更强的稳定性。

以粒子的编织为例,在平面上两颗粒子互相交换位置,记录其移动路线会形成类似辫子的图案。对于常见粒子,编织后量子态要么不变,要么整体变个符号;而马约拉纳粒子编织后,量子态会发生更复杂的旋转,这种旋转可用于量子计算中的逻辑门。

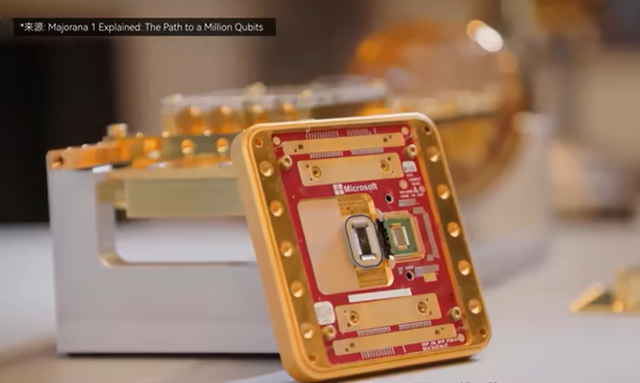

据微软介绍,Majorana 1集成了8个拓扑量子比特,能将误差保持在1%以下,未来还可扩展到100万个量子位,并实现更低误差。微软将此次发现称为量子计算的第二个里程碑,甚至高调宣称,一旦实现百万量子集成,Majorana 1将如同蒸汽机和计算机一样,成为人类文明的分界线。然而,这一成果在学界引发了诸多质疑。

在微软官网介绍中,该芯片技术基于发表在《自然》杂志上的论文。但这篇论文仅展示了在特定混合设备中通过测量观察到与拓扑状态一致的信号,结论也只是模型拟合后的信号可能与一对马约拉纳零模相关,并未确认找到马约拉纳粒子。《自然》审稿人也明确指出,论文结果不代表设备中存在马约拉纳零模的证据,只是介绍了一种未来可能用于融合实验的设备架构。这意味着微软在未证明马约拉纳准粒子存在的情况下,就宣称做出了基于它的量子芯片,这一做法令许多学者难以接受。

微软的前科与量子计算的未来

微软的前科与量子计算的未来事实上,微软在寻找马约拉纳准粒子这件事上早有不良记录。2018年,微软支持的Copernicus团队曾发表论文,宣称检测到与拓扑相变相关的零能峰信号,并找到马约拉纳粒子存在的关键证据,当时微软大肆宣传世界第一台拓扑量子计算机即将问世。但随后,该团队以前的学生公开质疑数据问题,指出论文存在筛选性使用数据、结果不稳定以及可能作弊等嫌疑。

在舆论压力下,团队给出部分原始数据,却被发现与论文中的数据分析存在严重差异且违规。2019年,相关团队获取全部实验数据后,认定数据与论文结果不一致,《自然》杂志也在2021年撤稿。此外,该团队成员在加入微软之前的2012年撰写的一篇关于马约拉纳的论文也被发现有问题并撤稿。

鉴于这些前科,众多关注量子芯片的学者对微软此次发布的成果持怀疑态度,甚至有人认为微软号称能装100万个拓扑量子的芯片里,可能根本没有一个能正常运行的量子。不过,微软此次的研究并非毫无价值,其在《自然》杂志上发表的论文给出了一些测量手段,突破了传统的时间平均测量方法,成功实现了单次测量。

那么,微软此次推出的量子前沿成果究竟是真正的技术革命,还是为拉动股价而制造的噱头?目前尚难以断言。但可以确定的是,量子信息研究不会停止。如今,AI、自动驾驶、智能生活等诸多领域的发展都依赖于算力的提升。我们对算力的需求不断增长,而现有技术的极限已逐渐显现。通过改变计算介质实现算力飞跃,仍是目前最具潜力的发展方向。尽管通往量子计算新世界的道路或许没有人们想象中那么迅速,但终有一天,人类将迈入这个充满无限可能的新世界。

文本来源@大象放映室的视频内容