【前言】

为啥不能叫“买南北”呢?一个 10 岁小孩解开了“买东西”这个谜团。

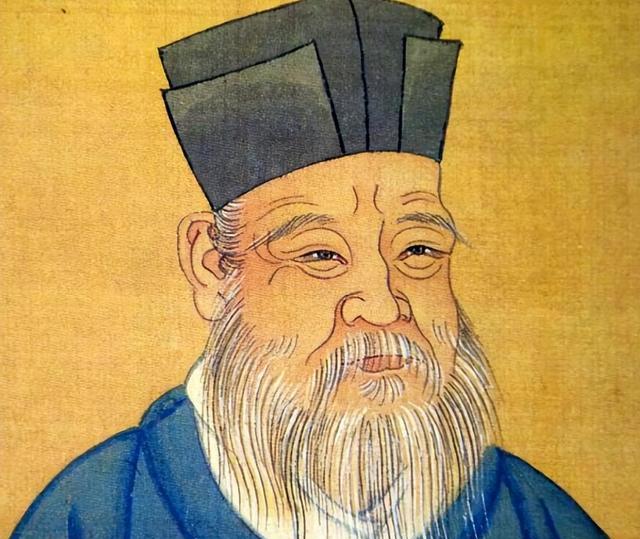

在时光的长河中,语言承载着诸多智慧。为啥说“买东西”,而不是“买南北”,这个看似有些荒诞的问题,揭开了一座学堂存在千年的谜团。朱熹大师的一番话,让学子们陷入苦思,却毫无头绪,然而,一个年幼的孩童却讲得头头是道。他从五行阴阳的角度,参透了“买东西”所蕴含的深意,着实令众人惊叹。

那声声细语,消除隔阂,从语墨秘卷的一角,能够探寻千年文化脉络,知晓今昔兴衰。这一问,仿若引人入胜之饵,翻开书卷剖析指间流逝的岁月;一答,却揭示出世间万象的广阔,以及真理的质朴无华。回首过往,这样的问答如同绽放的花朵,光影摇曳,璀璨夺目。在岁月的长河中,单单一个“买”字,便能看出物以类聚、性灵共鸣,体现出语言所蕴含的智慧!

【一、质疑惊起,学子百思不得其解】

在宋徽宗当政的那个时候,朝廷特别看重文化学问,对军事方面不太重视,学子们的学习任务很繁重,理学教育在当时特别流行。朱子在明德体用之学方面得到的评价相当高,他开设学堂授课,招收的学生非常多。学子们尽管要面对深奥难懂的理学知识,但他们对师父朱熹的教学内容却更为喜爱——因为朱熹能够把枯燥的理论讲得十分生动形象。

这年冬天,寒意逼人。在一间小小的书院里,却是格外暖和。朱熹望着站在门前排得齐齐整整的学子们,满心欢喜难以抑制。这些眉清目秀且聪慧的年轻学子们一块儿来听他授课,是他这辈子最为自豪的荣光。

朱熹心里慢慢冒出一个问号,他打算先来个投石问路,以此考察一下学子们的学问和看法。

突然之间,朱熹张嘴就抛出了一个让人吃惊的问题:“你们晓得为啥是‘买东西’,而不是‘买南北’不?”

讲堂里静得出奇,连一丝呼吸的声响都听不到。学生们你看看我,我看看你,眼神中满是疑惑。他们实在想不通,朱熹怎么会提出这么一个让人摸不着头脑的问题。

没一会儿,学子们就陷入了沉思之中,有的自己在那小声嘟囔着几句零碎的话,有的则使劲儿在理论书籍里搜寻答案的线索。可是,半炷香的工夫过去了,这帮读书人还是没整明白,一个个都愣住了。谁都没法相信,他们在理论知识方面有着独特的优势和见解,却对这么个简单的问题毫无办法。

这会儿朱熹沉着冷静,饶有兴味地看着这一片热闹非凡却又众说纷纭的场面——他刚好能借这个问题考查学子们的应对能力与思考模式,说到底人生中最难的往往就是最简单的那些事儿。

【二、稚龄童子妙解“东西”之谜】

当大家都绞尽脑汁也想不出个所以然,气氛愈发变得极度尴尬之时,在最后一排那个不怎么起眼的角落里,一个小小的身影站了起来。一个大概十岁的孩童站直身子,用稚嫩却响亮的声音讲道:“老师,我想到啦!”

讲堂里传出一阵哄笑,学子们压根儿不信这么个小娃娃能讲出啥了不得的看法。然而,让众人都没想到的是,朱熹的脸上却泛起了欣喜的笑意。他热切地招呼着这个男孩儿到跟前来,对他这个当老师的来说,看重的并非资历与年龄,而是有没有独特的见解。

这男孩站稳脚跟,开口说道:“老师您提出的‘为啥是买东西而不是买南北’这个问题,用五行说来解释就行。依据五行说的阴阳特性,东边是木,这就跟买东西时用的竹篮相对应;西边是金,这又和买东西时用的钱币相契合。”

哎呀,这小孩的一番话,当场就让在场的其他人惊得倒吸一口凉气!大家都特别诧异地盯着眼前这个小小的人儿,真的很难相信他居然这么小。要说五行,他们那可是都清楚得很,可就是没从这么简单实在的角度去想过问题。

【三、大师赞叹,五行蕴含智慧内涵】

朱熹听闻后颇为吃惊,他满是赞许地轻拍着男孩的肩头说道:“不错,不错!你真是超乎意料,让我对你另眼相待!就你这个年纪,能有这般见解,着实让人佩服!”

男孩有些不好意思地低下头,脸蛋上浮现出两团红红的色彩。朱熹随后说道:“挺好,从五行的层面来阐释‘东西’,拓宽了咱们的思考方向,使这个问题处理起来更加沉稳。咱们不能让表面现象蒙蔽了眼睛,得追本溯源,如此才能更接近真理。”

在宋朝的时候,五行说逐渐变得完善起来,这在一定程度上体现出了人们认知世界的聪慧。五行说倡导“相生相克”,这是人们通过长期的生产生活实践归纳出来的规律,其涉及时间、节气、地理等诸多方面,着实是我国古代人智慧的成果。

“通过五行说来阐释‘东西’这个词,恰恰反映出我国从远古时期到现在的文化传承情况。这使我们明白,语言作为记录和传播智慧的关键媒介,我们应该好好加以运用并将其传承下去。”

学子们听了之后,都不住地点头,打心眼里认同朱熹的讲解。在这一瞬间,他们就好像开启了全新的视角,原来那种切中要害的智慧竟是如此的广阔且深沉!

【四、百年疑团迎刃而解】

实际上,“为啥买东西而不是买南北”这个疑问从古代就开始流传了,各种理论说法众多,让人难以分辨清楚。就在这时候,朱熹的一句话让大家恍然大悟,原来这个问题并没有大家原先想的那么繁杂。

古人是这么解释的:咱国家古时候好多地方都挨着水住,那河流大多是东西方向的,而大路是南北分布的。为了让做买卖更方便,商人就在路的东边摆上粮食,在西边放上副食之类的东西。时间一长,大家都这么习惯了,就把在东边买东西叫“买东”,在西边买东西叫“买西”。后来呢,慢慢地就变成了“买东西”这种说法。

有一种说法是,东汉那时候,洛阳被叫做“东京”,长安被称作“西京”。这两处是当时人们主要去购物的地方,大家在这两个地方来回做买卖的时候,就出现了“买东”和“买西”这样的说法。后来到了唐代的“市”,也接着用了这种区分的方式。

不管怎样,“东西”这个词的出现,体现出了我国源远流长的历史文化底蕴。它反映着人们的生活情形,也目睹了社会的变化和进步。就像我们现在常常提到的“东张西望”、“如影随形”之类的词语,都带有千年习俗的痕迹。

语言在承载着历史文脉的过程中,也在不断适应着新的环境变迁。像“宅”、“直播”这类新词语顺势出现,变成了新时代的语言标识。历史的传承和创新相互交织,语言的迷人之处恰恰源于其融合式的包容力量。

【结语】

那一番提问,那一番回答,于悠悠岁月里泛起层层波澜。朱熹发问的深处,饱含着他对学子们追寻知识的热切期望;那小男孩的阐释里,彰显出的是质朴平实的聪慧。这一问一答,貌似普通寻常,然而却映照出人类认识世界、剖析问题的广泛意义。

语言既承载着历史文脉,又不断进行着创新,“买东西”就体现出了这种语言的文脉痕迹。说不定在未来的某一天,这个疑问会被人们遗忘在历史的尘埃里,然而那道打破迷雾的清脆童声,却始终鲜活如初。它恰似一阵微风,驱散层层迷雾,引领着人们去探寻语言之中蕴藏的无穷智慧。