如果说人工智能的世界是一场没有尽头的比拼,那么最新的AI模型Grok 3,正站在聚光灯下。

然而在一场备受瞩目的发布会后,关于它的表现却似乎并没有一个“盖棺定论”。

发布会上,这个由20万块GPU训练出的AI模型一时无两,它在游戏和编程测试中的小失误又让不少人质疑其实力。

这背后到底隐藏着怎样的故事?

发布会吸睛:Grok 3的亮相和功能展示就在前几日,马斯克旗下的xAI公司通过大规模视频直播发布了Grok 3,这是一款备受期待的AI模型。

从已经发布的官方数据来看,Grok 3有着让对手难以企及的性能,无论是复杂的数学解答,还是高深的科学推理,它在多个测试中都刷新了记录。

比如一个很少有模型能完成的任务——模拟从地球发射火箭到火星又返回的三维动画,Grok 3用了不到一分钟的时间就生成了一个完整的结果,而且所有计算都很精确,这一幕让直播观众瞠目结舌。

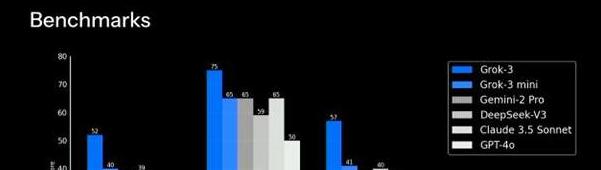

但最吸引眼球的,还是Grok 3在AI基准测试平台上的表现。

在测试平台上,它成为首个突破1400分的模型,直接甩开竞争对手好几条街。

从发布会的氛围来看,Grok 3已经不仅仅是一款AI,更像是一种被吹捧为“未来”的象征。

技术巅峰:Grok 3凭硬核测试项目突破纪录

从数据来说,Grok 3确实值得“吹嘘”。

在包括数学、科学和编程能力的多个基准测试中,它都位居榜首。

比如在科学评估中,它得到了75分,而同一测试中领先的其他模型只能拿到65分。

在编程的难题测试中,它的表现同样耀眼,遥遥领先于对手。

不过,也正是这些亮眼成绩让人们对它的训练方式感到好奇——毕竟,Grok 3是用20万块GPU的超大集群训练出来的。

这种被称为“算力堆砌”的方式,虽然能在短时间内迅速取得突破,但不少技术圈内人对此都保持谨慎态度。

有批评的声音认为,这种“蛮力模式”更多依赖硬件支持,而非算法研发的创新。

换句话说,是不是离开了这么庞大的训练设备,Grok 3就不会如此强大了?

用户质疑:榜首AI为何依旧暴露短板?

当人人都在吹捧Grok 3时,一些用户却对它提出了质疑。

在发布会上,展示团队用它来回答马斯克最近玩的《流放之路2》游戏的一个问题。

但结果让人有些意外,这款AI的答案频频出错,甚至还不如市面上普通的AI模型。

类似的情况也出现在编程任务上。

前期体验过Grok 3的用户发现,它在一些经典问题上也会犯错,比如解决“多边形小球”的编程题,不仅效率不高,最终答案还有问题。

这让一些人感到疑惑:榜单上的冠军AI,怎么在这些“平凡”的任务中失手了呢?

有观点指出,或许Grok 3过于注重复杂场景下的能力,而在处理日常问题时并不够精细。

这种“高精尖”模型的实际适用性,可能是它未来需要克服的一大挑战。

如果靠“算力”改变结局,马斯克确实做到了“极致”。

从最初的10万块GPU,到如今的20万块,这个硬件规模几乎是庞然大物。

这样的训练背后,是数不尽的电力消耗和无数的机器在高强度运转。

但马斯克自己却表现得很淡定,甚至认为这是AI发展的“必经之路”。

更有意思的是,Grok 3还有一些辅助功能,比如xAI开发的DeepSearch智能体。

按照官方的解释,它可以帮用户做大规模的信息搜索,用一句话来说,它能“省掉几十次谷歌操作”。

这项功能虽然还处于初期阶段,但已经展现出了强大的潜力。

不少人猜测,这可能会成为Grok 3在商业化应用上的突破口。

升华主题:AI的竞争该走向何方?

从Grok 3的故事中,我们看到了一个不断追求极致性能的AI模型,它站在了当前AI领域的顶峰。

但同时也暴露了一些值得思考的问题:这一切的进步,到底是靠技术创新,还是单纯依赖硬件堆砌?

这种发展模式能否长期持续?

对于普通用户来说,我们希望看到的是一个更加灵活、实用的AI,而不仅仅是一个分数上的“第一名”。

Grok 3的诞生让人兴奋,但它同时也提醒我们,未来的AI发展,不仅是一场技术的较量,也是关于“效率”和“普适性”的思考。

也许,AI的“巅峰”并不一定是计算能力上的最强,而是在我们生活中能带来多少真正的改变。