巧工中郎将印

一、整体风格这是一方十六国时期(304年 - 439年)的将军印。

将军印,往往是在行军中急于临时任命,而在仓促之间以刀在印面上刻凿成的,所以又称“急就章”。

将军印因为是临时刻制,所以会有一些意外发生,而这些意外的痕迹恰恰就是需要我们学习和研究的对象,它打破了一些秩序,如汉印的界格、大小、平正等,但有一个度,有小写意的感觉。

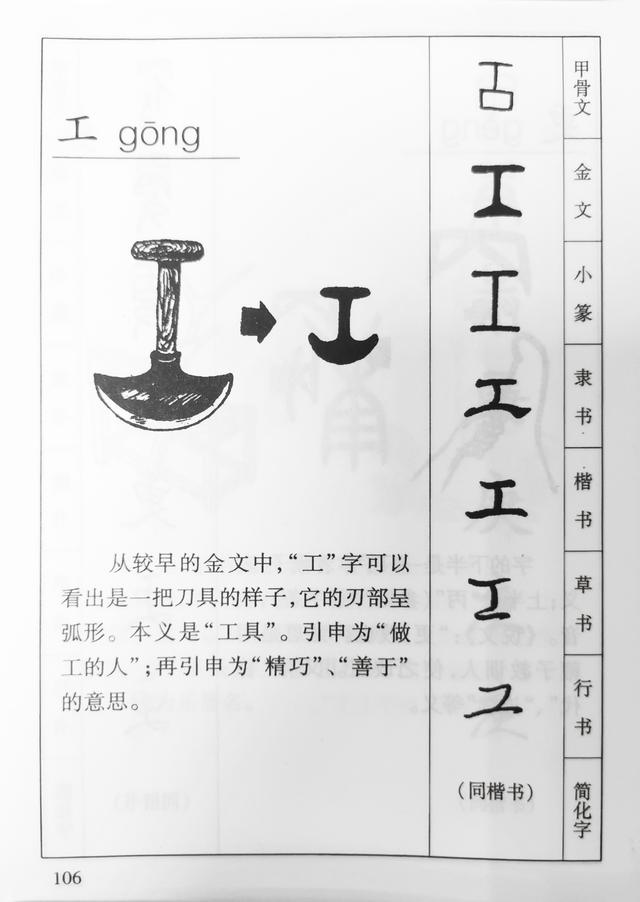

二、字法01 “工”字

在甲骨文中像一个工具的形状,中间本来是直的,后来有的字形中间加了个转折只是为了好看。

《汉字演变五百例》:工

02 “郎”字

“郎”,通“良”、“廊”,本义是走廊。

注意,它和“鄉(乡)、饗、響、嚮、卿”不同,那几个字和食器有关。

《汉字演变五百例》:良(郎、廊)

03 “将”字

“将”(jiāng),在甲骨文中,像两只手拿着一个“爿”(木片)。《字源》中说“将”的本义是“持取”。

“爿”(pán,qiáng ):《说文解字》:“判木也。从反片。指事。” 清·段玉裁《说文解字注》:“反片为爿。读若墙。”

在秦系简牍中,在右上角加了“肉”。《汉字源流字典》中说是拿着肉献祭。

《甲骨文常用字字典》:将

三、章法

01 大小对比

六个字所占的大小不相等,“巧”字和“工”字最大,两个字大概占了整个印面的五分之二,其他字则受到了挤压。

02 疏密对比

“巧”字和“工”字最疏,“郎”字最密。

03 笔画重合

“巧”字的上面横画重合到一块,这是一种小情趣。

04 打破界格

字与字之间打破了界格的限制,但它并不是胡乱地打破,而是构建了新的秩序。例如:

①“巧”、“工”、“中”、“郎”四个字的中间交接的部位互为镶嵌。

②“中”字左边竖线与“将”字右边四条竖线构建了平行、均分的新秩序。

③“郎”字左右两边的下边界错落,不对齐,整个字有左边低、右边高、错位的感觉。而印面的下边框正是因为有这个小缺口而显得生动。

由此,我们得到一个启示,书法和篆刻要有大局观,个体的字形要为整体的布局服务。

四、线条线条不是太粗,线条比线条间距还要细一点,整个印面留红略多于白字。

线条很有力量。将军印多为凿刻,所以我们用刀时要尝试保留这些刀痕。例如,“印”字上面的“爪”很漂亮,一段一段的感觉很明显。

五、转折

五、转折转折以方折为主,硬朗。

六、端点将军印的端点以圆为主,显得率性。

七、边框四个边框比较随意,有宽的,有窄的。下边框最宽。

下边框因为“郎”字的右半边向上错位,留出了一个小缺口而显得生动。

八、残破“中”字的左上方有一个大的残破点;“将”字的左边残破,与边框相连;“印”字的左下角有一个残破点,与边框相连;“郎”字的下部,像是残破,不像是笔画。

最后,展示一下我刻的“巧工中郎将印”:

作者:董志国

感谢“胡说篆刻”胡毓老师的抖音直播间讲解!