左图右史,唯爱作图,天启元贞致力于用心做好每一篇内容。如果对你有所帮助的话,欢迎点赞、评论、转发、收藏。您的互动将是最大的支持。

我们说的是普鲁士王国,但是你要知道:在18世纪之前的欧洲版图上,没有一个名叫“普鲁士王国”的国家。

然而,组成日后普鲁士王国的双核细胞16世纪就已经产生了:

一个是勃兰登堡选帝侯国,一个是普鲁士公国。前者1415年起由霍亨索伦家族主系统治,后者1525年从条顿骑士团国转化而来,由效忠于波兰的霍亨索伦家族支系统治。

虽然由同一家族统治,但此时的勃兰登堡与普鲁士公国仍是两架并行的马车。它们日后之所以能够产生交集而成为一个国家,全都是因为霍亨索伦家族内部的联姻。

1568年,普鲁士公爵老阿尔布雷希特去世,勃兰登堡选帝侯约阿希姆二世从波兰国王那里争取到了遗产共同受封权。

为了保险起见,约阿希姆二世的两个子孙还与继任的普鲁士公爵“傻子”阿尔布雷希特·腓特烈两个女儿联姻。

只是“傻子”阿尔布雷希特·腓特烈巨能活,所以勃兰登堡选帝侯一时半会还继承不了普鲁士公国。

1608年,约翰·西吉斯蒙德继任为勃兰登堡选帝侯。1609年,莱茵兰地区统领于利希-克莱沃-贝尔格的诸侯去世,没有男性继承人。勃兰登堡选帝侯约翰·西吉斯蒙德与维特尔斯巴赫家族的诺伊堡伯爵都获得了继承权。

双方争执不下,哈布斯堡皇室想以“调停”之名据为己有。于是,勃兰登堡选帝侯与诺伊堡伯爵决定共同统治,诺伊堡伯爵与勃兰登堡选帝侯的女儿也订下了婚约。

万万没想到,1612年,勃兰登堡选帝侯在订婚宴上打了酩酊大醉的准女婿诺伊堡伯爵一记响亮的耳光。这下婚事告吹了不说,双方还为争夺于利希-克莱沃-贝尔格爆发战争。

1614年,战争以瓜分结束:诺伊堡伯爵得到了于利希、贝尔格,勃兰登堡选帝侯得到了克莱沃、马克、拉文斯堡,第一次将版图扩展到了莱茵兰地区。

这真是一记“倾国倾城”的耳光!

1618年,普鲁士公爵“傻子”阿尔布雷希特·腓特烈终于挂了,无男嗣,勃兰登堡选帝侯约翰·西吉斯蒙德继任普鲁士公爵,一个勃兰登堡-普鲁士共主邦联形成。注意:此时的普鲁士公爵仍是波兰国王的附庸,由其册封。

虽然国土十分破碎,统治者没有绝对权力,甚至还称不上是一个完全统一的国家,但日后普鲁士王国的雏形已经形成。

此外,在帝国的南方还有两块紧挨着巴伐利亚的霍亨索伦旁支领地——安斯巴赫和拜罗伊特,由1473年《阿基里斯的安排》而来,二者是独立的诸侯国,不属于勃兰登堡-普鲁士,我们暂且不去管它。

看似形势一片大好,但灾难接踵而至,因为就在1618年席卷整个德意志和大半个欧洲的“三十年战争”爆发。

1619年,勃兰登堡选帝侯和普鲁士公爵约翰·西吉斯蒙德很快嘎了,他那位平庸懦弱的儿子乔治·威廉继位。

乔治·威廉优柔寡断,在战争期间一会倒向瑞典一会倒向皇帝,使勃兰登堡国土受到了双方军队的极大蹂躏,只有神圣罗马帝国之外的普鲁士领土得以幸免。

战争还没结束,乔治·威廉就在柯尼斯堡嘎了。他唯一的贡献就是生了一个好儿子。1640年,他儿子“大选帝侯”腓特烈·威廉继位,上来就赶上这么个烂摊子。

“大选帝侯”亲眼目睹了瑞典军、帝国军、雇佣军暴兵对勃兰登堡的蹂躏以及领主的背叛,意识到加强君权和建立常备军的重要性。

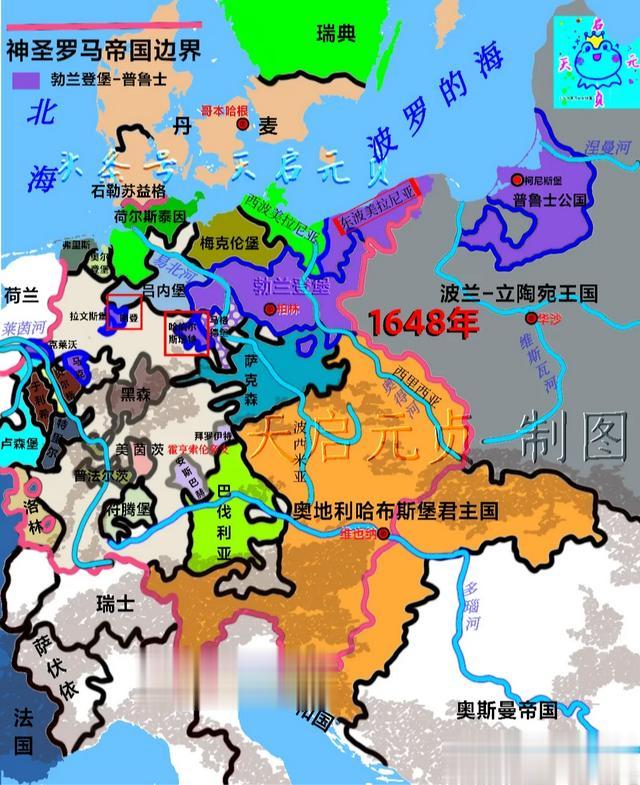

1648年,欧洲“三十年战争”结束。在“大选帝侯”的努力下,勃兰登堡被列入了战胜国,获得了东波美拉尼亚、世俗化的明登和哈伯尔斯塔特主教区以及对大主教区马格德堡的继承权。

“大选帝侯”想要改变勃兰登堡-普鲁士的现状,使其成为一个真正统一的君主专制强国,首要解决的就是国内问题,尤其是容克问题。容克既是贵族也是地主,在易北河以东的勃兰登堡和普鲁士广泛存在,名字中带有区别于平民的“冯”字,德国人名字凡是带“冯”字眼的一定是容克贵族后裔。

1653年,“大选帝侯”与容克们达成了一个妥协的《议会协定》,承认容克对农民的特权,但作为交换,容克需要为以大选侯为最高统帅的常备军建立提供政治和经济支持。而且,协定还规定只有容克才有资格担任常备军军官。注意:这里说的是常备军。

容克成为勃兰登堡-普鲁士君主以及日后普鲁士国王统治的阶级基础,也成为霍亨索伦家族在德意志的支柱和推行普鲁士化、对外扩张的主要力量。

勃兰登堡-普鲁士的统治理念是国家至上,对于宗教、族群和社会持无所谓态度。别管你是什么信仰,什么民族,你只要认同这个国家,干好自己的事就行。“大选帝侯”在位期间最得意之笔,就是从法国接受了2万多名被路易十四驱逐的胡格诺教徒,这些有实力、有技术之人的到来大大促进了经济的发展。

“大选帝侯”的重点在于打理内政,虽然与当时的欧洲强国瑞典、波兰、法国都交过锋,也取得了一些军事胜利,但是在扩大版图方面收效甚微,1648年之后几乎就没有领土进账。

唯一值得一提的成就是1660年让被瑞典打衰落的波兰放弃了对普鲁士公国的宗主权。从此,勃兰登堡选帝侯的普鲁士公爵头衔再也不用接受波兰国王的册封了。1680年,马格德堡正式并入勃兰登堡-普鲁士。

1688年,“大选帝侯”腓特烈·威廉去世,留下了一支2.5~3万人的强大常备军和一片仍支离破碎却井然有序的领土,面积约为11万平方公里。

“大选侯”的继承人是腓特烈一世,他主要因赢得普鲁士国王称号和创立普鲁士君主制而被历史所铭记。

1701年,西班牙王位继承战争爆发,腓特烈一世向帝国皇帝出租了8000名士兵,从而换取了1300万塔勒银币的“巨额补助”和“普鲁士国王”的称号。1701年1月18日,他在柯尼斯堡加冕称王,普鲁士王国正式诞生。

之所以选在东普鲁士称王,是因为在帝国内称王是件过于挑衅的事,而东普鲁士不在神圣帝国范围内,便宜从事。而且,腓特烈一世自称是“在普鲁士的国王”而不是“普鲁士国王”,因为西普鲁士仍属于波兰,波兰坚决反对他用“普鲁士国王”的称号。

腓特烈一世在位时,普鲁士也参与了西班牙王位继承战争,与大同盟一起大战路易十四。普鲁士在战争中付出很大,但收获的领土却很少。1702年,得到了林根;1707年,统治瑞士纳沙泰尔公国的法兰西家族绝嗣,腓特烈一世被选为君主,这是普鲁士王国最远的一块飞地;1714年,得到了小小的上海尔德兰。

当然,腓特烈一世没有活到战争结束,1713年去世,他儿子腓特烈·威廉一世继位。腓特烈·威廉一世接手的是一个烂摊子,战争、瘟疫和他爹的奢侈生活使普鲁士经济濒临破产的边缘。所以,腓特烈·威廉一世在位时主要任务就是搞钱和练兵。

腓特烈·威廉一世是欧洲第一个穿军服的君主,最大的爱好就是提着棍棒亲自练兵,以“士兵王”著称。他自称“普鲁士的陆军元帅和财政大臣”,几乎把所有的身心都献给了军队,把普鲁士打造成了一个军事机器,这就是被后人诟病的普鲁士军国主义的来源。

“士兵王”把除长子外的所有的容克子弟都编入军队,打破了容克的独立地位,还实行“征兵区条例”,为全民义务兵役制铺平了道路。在他苦心经营下,普鲁士常备军从3.8万扩充到了8.3万,实战兵力7万。这是一个与人口极其不相称的数字,普鲁士当时人口只有300万,位列欧洲第12,兵力却位列第4。每年收入700万塔勒,有500~600万用于军费。

普鲁士有这么多的军队,但“士兵王”却很少主动出击,也就偶尔捡个漏。1715年,普鲁士加入大北方战争,把疲惫的瑞典军轰出了西波美拉尼亚。1720年,大北方战争结束,普鲁士获得了西波美拉尼亚南部地区,这是“士兵王”在位期间获得的唯一领土。

在莱茵兰地区,“士兵王”想要继承于利希-贝尔格的领土,多次讨好奥地利哈布斯堡家族,甚至出兵助战。但最后还是被奥地利给耍了,1738年,于利希-贝尔格被维特尔斯巴和家族的普法尔茨继承。

其实,“士兵王”明明可以直接出兵抢,但他表面强横,内心却是个懦夫,所以被利用了。当时全欧洲都奇怪他有那么多军队为什么不出击,奥地利维也纳宫廷甚至嘲笑他是一个“一直舞刀弄枪,却从不拨动扳机”的人。

然而,那些嘲笑他的人即将为他们的言行付出代价,因为他的接班人正是那个拔动扳机的人。1740年,“士兵王”的儿子腓特烈二世继位,他以“腓特烈大帝”之名载入史册。

1740年,刚登基不久的腓特烈大帝就发动了对奥地利的战争,史称“第一次西里西亚战争”,是奥地利王位继承战争的第一部分。普鲁士不打则己,一打起来就轰轰烈烈。

腓特烈大帝与巴伐利亚和法国结盟,但获得想要的东西后又抛弃了它们。1742年,腓特烈大帝与奥地利女大公玛丽娅·特雷莎签订《柏林条约》,获得了富饶且战略价值很高的西里西亚和格拉茨郡,为普鲁士增加了4万平方公里的土地和125万人口。1744-1745年,腓特烈大帝又打了第二次西里西亚战争,成功保住了西里西亚。普鲁士得到了英国的支持,奥地利只好认命,玛丽娅·特雷莎以西里西亚换取了她丈夫的皇位。

1744年,腓特烈大帝还先下手为强,在汉诺威动手之前占领了东弗里斯,为普鲁士王国拿下一个北海出海口。

战后,普鲁士经历了十一年的和平,腓特烈大帝专心加强王权,发展经济,总结经验教训,整军备战。

奥地利女当家人玛丽娅·特雷莎并不甘心,毕竟西里西亚是哈布斯堡最重要的钱袋子之一,所以积极拉拢法国、俄国、萨克森并结成同盟,准备教训腓特烈大帝,夺回西里西亚。

腓特烈大帝保持高度警惕,他的军事箴言是“随时准备战斗”。于是,1756年,他动员了20万军队,先发制人入侵萨克森,挑起了七年战争。很显然这是一次冒险行动,奥、法、俄集结了50万大军从三面夹击普鲁士,盟友英国和汉诺威的直接军事帮助十分有限,几乎独立作战的普鲁士危在旦夕。

虽然腓特烈大帝很有军事才能,以运动战出名,被誉为“十八世纪三大军事天才之一”,但双拳难敌四手,猛虎也怕群狼。腓特烈大帝随身携带毒药,继续疲惫地战斗。

七年战争中的普鲁士军队

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,正当腓特烈大帝准备屈服并割地求和之时,奇迹发生了。先是英国在北美战场的胜利成功了吸走了法军的主力;接着,俄国女沙皇伊丽莎白去世,腓特烈大帝的忠实粉丝俄国沙皇彼得三世上台后宣布停战并与普鲁士结盟。奥地利孤掌难鸣,普鲁士趁机反攻,收复了西里西亚。

1763年,七年战争结束,普鲁士在付出了死亡100万人口的巨大代价之后,成功地保住了西里西亚。天佑普鲁士,腓特烈是幸运的,若非彼得三世,腓特烈大帝恐将成为历史罪人,普鲁士将被肢解。

当时衰落的波兰处于俄罗斯的保护之下,腓特烈大帝不想俄国独吞波兰,抛出了部分分割波兰的提议。1772年,普鲁士与奥地利、俄罗斯第一次瓜分波兰,获得了西普鲁士和艾尔姆兰德,使普鲁士主体领土连成一片。这一年,腓特烈大帝不再使用“在普鲁士的国王”一称,正式成为“普鲁士国王”。

1777年,腓特烈大帝还参与了巴伐利亚王位继承战争,搅黄了奥地利吞并巴伐利亚的企图。

1786年,腓特烈大帝去世。他在位期间使普鲁士领土扩大了70%,达到了19万平方公里,弥留之际留下了543万人口,让普鲁士王国跻身欧洲列强,成为德意志内可与奥地利相抗衡的双雄之一。

腓特烈大帝没有子嗣,死后传位给了弟弟的儿子,是为腓特烈·威廉二世,又称“胖威廉”。侄子腓特烈·威廉二世显然没有他大爷有才能,但借着腓特烈大帝打下的基础,普鲁士的领土仍在增加。

1791年,根据一项协议,腓特烈·威廉二世将霍亨索伦旁支控制的、分离了长久的安斯巴赫和拜罗伊特并入普鲁士王国。

1793年,普鲁士与俄罗斯第二次瓜分波兰,得到了但泽和南普鲁士。也就在此前一年,普鲁士与奥地利干涉法国大革命的军队被打败。

1794年,普鲁士与奥地利、俄罗斯被波兰民族起义所震撼,决定把波兰给灭了。1795年,普鲁士与奥地利、俄罗斯第三次瓜分波兰,波兰灭亡。普鲁士得到了包括华沙在内的新东普鲁士以及南方一小块领土。期间,普鲁士无暇西顾,不得不与法国议和,秘密同意其对莱茵河左岸地区的占领。

1797年,腓特烈·威廉二世去世。毫无疑问,他开启了普鲁士王国的衰退期,但也就是在这个衰退期,通过瓜分波兰,普鲁士王国的版图达到了惊人的30万平方公里,人口900多万,其中有350万是波兰人。

然而,山雨欲来风满楼,普鲁士王国的好日子也快到头了,因为拿破仑来了。

说明:本来不想写长文,只是怕有些人看不懂,所以才写的这么细,可发现根本就没有人耐心看完,所以以后就不写长文了。

参考书籍资料:《普鲁士没有传说》、《帝国的崛起》、《大国崛起》、《世界历史地图集》等。

(本图文由天启元贞独立创作完成,创作不易,已开通全网维权,抄袭必究)