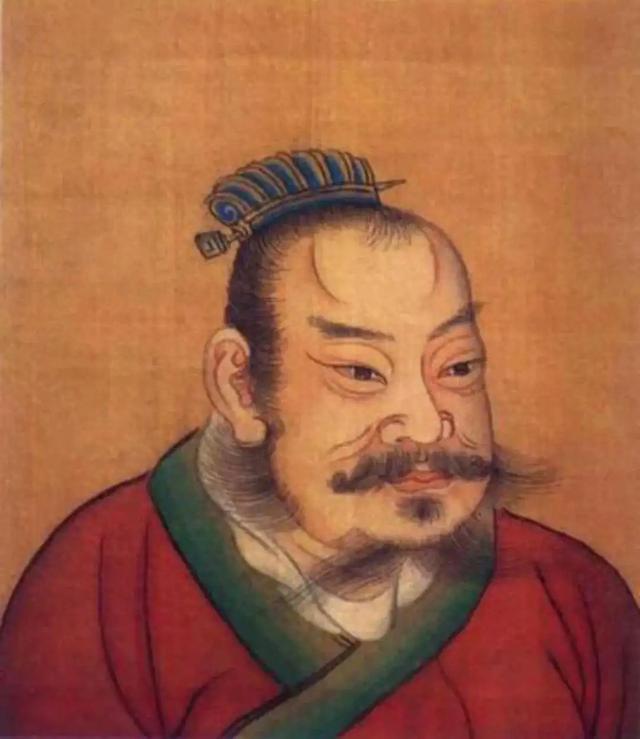

说到英雄,大家脑海中第一时间想到的是什么?是那种勇敢无畏、为正义而战的人?英雄的定义远不止于此。中提到的项羽,他的故事让我们看到了什么是真正的尊严与人格魅力。他宁死不屈的精神,究竟是怎样影响了后世对英雄的理解?让我们一起深入探讨这个话题,看看项羽如何在历史的洪流中熠熠生辉。

自古以来,英雄就备受人们的喜爱和推崇。对于东方的大国来说,更是对英雄的崇拜达到了一种近乎病态的程度。对于那些缺乏自尊的人来说,他们崇拜英雄的实质是对缺失的自尊的补偿。英雄往往被人们赋予了“义”和“尊”的人格特征,二者也是相互依存的,缺一不可。

尊严即人格,尊严的体现即人格的体现。失去了人格,就意味着失去了本体,人也不再是人。失去了尊严的人,往往是最可悲的人,他们将不再受到任何人的尊重。尊严和自尊不仅是个人的存在价值,也是社会文明的进步标志。

在鸿门宴上,项羽选择放走刘邦,认为没有充分的道义理由不应杀死竞争者。这一行为看似是对刘邦的放任,实则是对自身人格的肯定和对生命的尊重。在项羽看来,面对道义和尊严时,即便牺牲自己的生命也在所不惜,这也展现了项羽的人格魅力和英雄气魄。

项羽宁愿自刎于乌江,也不愿意为了竞争而让自己失去尊严。即便知道自己必将失败,也要保持一丝尊严。面对刘邦选择苟且偷生、接受刘邦封王,而选择一意孤行、四面楚歌,显示出项羽对尊严的坚持。

司马迁在《史记》中给予了项羽高度的评价,他认为项羽和刘邦之间争斗,体现了两种制度思想之间的冲突,是历史发展到一定阶段的必然选择。司马迁这种对历史深刻内涵的把握,远超其时代,也远超其后世。

项羽作为一个具有超凡人格魅力的人,得到了后世无数人的尊重与推崇。无论时代如何变迁,功利主义如何泛滥,他的人格魅力依旧闪耀着夺目的光芒。虽然项羽最终失败了,但并不意味着他的精神也随之消亡。

历史往往是以时间为坐标进行划分的。项羽被后世尊称为“西楚霸王”,他凭借着过人的勇气和卓越的才能打下了西楚大地。在这一阶段,项羽表现出的是仁爱和正义的一面。

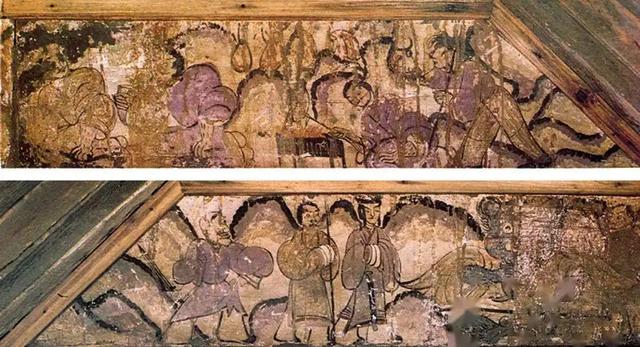

在楚军攻陷秦都咸阳之后,项羽表现出的是宽容大度的一面。作为敌军统帅,他不仅没有对投降者进行屠杀,还礼遇秦王子丹和秦始皇后吕氏。相反,刘邦却对投降者表示不满,还杀掉了投降的赵信和妻子。

项羽在打败秦军之后,为了彰显自己的仁爱和正义,就杀掉了宋义,为赵军解围。在此事件中,项羽杀掉宋义的理由并不是宋义勾结秦军、妨碍楚军解赵之事,而是宋义见利忘义、投机取巧之事。

项羽杀掉宋义并不是出于楚汉战争中敌对势力相互报复的行为,而是体现出一种正义感、一种对百姓苦难的怜悯。在项羽看来,赵人被秦军俘获、被秦军杀害已经到了忍无可忍的地步。

而作为楚军统帅,其职责就是为百姓解忧,为百姓除害。项羽为了让赵人解恨,就杀掉了宋义。项羽杀掉宋义一事,可谓是仁者见仁智者见智。

在楚军时期,项羽表现出的是以身作则、注重道义的一面。作为统帅,项羽一言九鼎,在进攻之前就说过“攻赵、救赵”的话。他一方面展现出自己的气魄,一方面展现出自己的仁爱,因此备受百姓拥戴。

反观刘邦,在此期间表现出的是不择手段、见利忘义的一面。在争夺天下之际,他不仅没有为百姓解忧,还对百姓造成了更大的伤害。他杀掉投降的赵信夫妇一事就是明证。

在楚军时期,项羽展现出他的仁爱与正义,也难怪司马迁会称赞项羽“勇且仁”。虽然最终项羽失败了,但并不代表他就是一个目光短浅、心胸狭隘的人,否则也不会得到后世无数人的敬仰。

随着时代的发展,人们对自身利益的看重程度越来越高,功利主义日益盛行。人们会将自己的得失与个人利益进行挂钩,这不仅包括个人利益,还包括经济利益、社会利益等。

功利主义一词最早是由功利主义哲学创始人边沁提出,他所指的是以“最大多数人的最大幸福”为标准来判断事物。而随着时代的发展,“最大多数人的最大幸福”逐渐演变成了最有利于最大多数人的幸福,这就变成了单纯追求功利。

功利主义所代表的是一种低级的人性,一种只顾及眼前、只顾及自身得失的人性。这种人性不仅会影响个体的人格发展,还会影响社会风气的发展。当社会风气越发向上靠拢,人们还会更加向下靠拢,这样就导致社会向下沉沦,大家都朝着一种既得利益状态靠拢。

社会也将不再诞生真正意义上的英雄,而将只剩下口水仗式的争论。对于那些只为名利而争斗的人来说,他们与真正在战斗于历史舞台上的英雄相比,简直是对英雄精神最污蔑、最贬低的一种表现。

东方大国的文化心理向来都复杂而矛盾。当人们遇到真正在历史舞台上展现出自己人格魅力和英雄气魄的人物时,人们会将其视为偶像并加以崇拜。而当人们看到社会风气日渐衰落、个人精神日渐萎缩时,人们就会更加渴望真英雄的出现,希望能够激励自己,也能够激励整个社会。

在人们心目中英雄往往是代表了一种理想人格,一种理想境界。英雄既是被赋予道义与尊严的人,也是被赋予仁爱与正义的人,更是被赋予反抗与抗争的人。

而随着社会的发展,人们越发觉得自己离英雄精神越发遥远,于是只能通过对历史上英雄人物的崇拜来补偿内心缺失的自尊。这种心理向好的一面则可以促进社会的发展,但过于偏激的一面则会导致社会越发向下沉沦。

对于历史人物的评价,不同立场的人往往会有不同看法。就如同司马迁所评价的项羽一样,他认为项羽之所以会失败就是因为不遵循“汉王”之道,不懂得用谋略取胜,而是遵循着自己一直以来认为光明磊落、胸怀天下的方法。

在司马迁看来,项羽失败并不是因为他自身实力弱,也不是因为刘邦比他更有能力,而是因为两人最终走向了不同的道路。在争夺天下时,两条道路分别是一条遵循着道义与尊严走下去的道路,一条走着阴险狡诈、不择手段的小人道路。

虽然说司马迁对项羽失败原因的分析有其道理所在,但并不代表司马迁就是站在一个反面去否定项羽,而是从历史发展的脉络去分析问题,展现出他独特而深刻的历史观。同时也反映出司马迁对于当时盛行的小人思想的不满,对于尊重英雄人格和崇尚英雄精神的不满。

归根结底,对于当时小人思想盛行、功利思想泛滥这一时代背景下涌现出来的英雄人物,历史往往给予其高度评价,并将其视为真英雄。这一点在司马迁对待项羽和对待刘邦身上体现得淋漓尽致。

当时社会上普遍流行着以刘邦为代表的小人思想,而真正体现出贵族精神的大丈夫形象的则是项羽。当时舆论对于这两位英雄人物站在不同立场进行评价,其本质就是站在不同立场来批判当时盛行的小人思想,同时歌颂大人思想、贵族思想。

无论如何解读,都无法否认一点:项羽作为一个真正意义上的英雄,其精神值得后世推崇与敬仰,而不应该因为他最终失败就贬低其人格与精神。因为在东方文化中,自古就有着“宁死不屈”的精神传统,这与项羽选择宁死于乌江而不愿屈服于刘邦如出一辙。

在鸿门宴上,项羽选择放走刘邦,其实也是一种精神层面的选择。在当时的大环境下,没有足够道义上的理由去杀死一个竞争者。这一点足以证明,当时对于道义、尊严等精神层面的重视程度。

试想,如果当时对于道义和尊严如此看重的人物都愿意为其付出生命代价,那么我们又有什么理由去否定这一人物所代表精神的价值呢?我们又有什么理由去否贬这一人物身上道德品质的价值呢?

我们也不能忽视了一点:对于精神层面的追求固然重要,但物质生活也同样重要。如果一个社会停留在追求精神层面的高度上,就必然导致该社会的发展停滞不前。只有二者达到一种平衡状态,才能够促进整个社会文明向前发展。

对于战国时期到汉初这一阶段,有人将其称之为“大英雄时代”。大英雄时代之所以出现,其实就是因为这个时代对于道德品质、人格魅力高度追捧,而功利思想开始趋于淡化,因此才会出现真英雄大事件。

大英雄时代即将过去,“小人物”时代开始出现,这一时期代表人物就是刘备。在很多影视剧中都将刘备塑造得很有深意,比如《三国演义》中的街坊邻居,他更像是一个普通小人物,很容易引起大众共鸣。

正因如此,当功利思想愈演愈烈,大众心理开始趋向复杂多元,大众心目中那一个真正意义上的英雄就无法满足大众心理需求,因此就需要更多层次、多维度的小人物来填补空缺,让大众感受到亲切感、代入感。

结语从项羽的故事中,我们不仅能感受到那份英雄气概,更能反思当今社会对英雄的认知。英雄不一定要胜利,他们的精神和价值观同样值得我们敬仰。你是否也认为,真正的英雄精神在当下的功利社会中愈发珍贵?欢迎在评论区分享你的看法,或者给这篇点个赞,让更多人看到这份对英雄的深刻猜想!