【前言】

咱把时光倒回到乾隆八年,那可是个热浪滚滚的夏天。在那段历史里头,人们遭遇了一场吓人的天灾,短短 12 天的时间,竟然就有 11400 人被热死了。这在历史上可是“最烫人的夏天”,不禁让人琢磨,得热到啥程度啊,才能让这么多人丢了性命呢?

在这个特别吸引人的故事里,咱们要来仔细琢磨一下乾隆八年的“最热夏天”,把当中气候不正常的情况以及人们生存的不容易给揭示出来。到底这场天灾为啥会引发这么大范围的热死惨剧呢?在这个历史节点上,人们又是咋应对的呢?现在咱们就走进这段又热又难的历史当中,一块儿去找找那个被时间掩盖住的“最热夏天”背后的实情。

【一场前所未有的高温来袭】

1743 年 7 月 14 日,一股滚烫的气流侵袭了这座古老的都城,把北京以及其周边区域整个儿给包裹了起来。从这天开始,一连 12 天,这座城市大白天就好像掉进了火坑,所有的街道巷子都被烈日烘烤得快要窒息了。让人特别吃惊的是,7 月 25 日那一天,这股热浪冲到了顶点,北京的最高温度居然达到了 44.4 摄氏度,这在当时那可真是让人想都不敢想的数值。

真难以想象啊,1743 年那会儿,既没电又没现代空调,这座古城在 44 度的高温下该咋活下去呢。那 12 天的酷热,在当时人们的记忆里留下了永远也消不掉的印记。从古代文献的记载中能看到,当时的人用“ ”和“ ”这样的话来形容当时的情景。这好像是在讲,大白天温度那么高,金属都变软甚至像液体一样流动了,就跟咱们点蜡烛似的。

在这座古都被烈日炙烤得喘不过气时,街头巷尾仿佛都成了炽热的熔炉。整整 12 天的高温,让至少 11400 人失去了生命,众多家庭因此变得破碎不堪。面对如此天灾,我们禁不住思考,这场极端天气到底给那时的人们造成了何种影响与挑战?他们又是如何在这场灾难中艰难求存的呢?

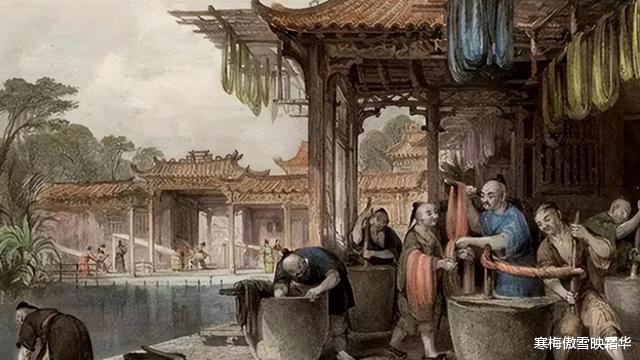

【极端高温之下,百业凋敝,民不聊生】

在这长达 12 天的极度高温之下,整个城市变得杂乱无章且人们都有些麻木不仁。街头和巷尾处,行人神色匆匆,脚步缓慢,不少人在路边晕倒了,可却没人留意到。那狭窄的街道以及窄小的巷子里,连正常行走都成了一件极为困难的事儿。

铁匠张老没法再在那炉火跟前干活儿了,他的铁匠铺子简直变成了另外一个炽热的火炉。“唉,没法子咯!”他喃喃自语着。他的学徒小赵汗流浃背,手里的铁锤都抡不动了,只得沮丧地直摇头。

好多店铺都早早关了门,药铺算是少数几个还开着的地儿。李婆婆慌里慌张地冲进药铺,求着药师赶紧给弄点防暑的药。她那上了年纪的父亲,因为这高温,病得都起不来床了。药师抹了把汗,给她拿了几包药,嘴里念叨着这几天买卖特别忙,自己都快忙晕了。

城外的田野死一般寂静。庄稼受高温与干旱的影响,都枯萎了,农民们的收成算是没指望了。老农张叔站在自家那干裂得不成样子的农田跟前,冲着身旁的人很是无奈地说道,今年的庄稼怕是又要都毁了。他的邻居老李狠狠地点了点头,脸上写满了忧愁。

在城里的茶馆中,好容易才凑了几桌客人。他们待在那风箱使劲儿鼓风的店里,可依旧感觉不到半点儿凉快。店主忙活着给客人们上茶倒水,嘴里还念叨着,这么些年头了,就没遇见过这么厉害的热劲儿。“哎哟,这天气真是热得够呛!”一位老顾客感慨着说。

高温一来,各行各业都受到了重创,街边的店铺一家接一家地关了门。老百姓白天的时候几乎没法干活儿,只能待在家里,想办法熬过这难耐的酷热。对好多人来讲,这漫长的 12 天,那可真是关乎生死的一场较量啊!

【极端高温之下,古城绝境】

在这长达 12 天的极度高温之下,这座古老的城市仿佛变成了一个硕大的熔炉。在这般高温的炙烤下,所有的铁器都变得软塌塌的,甚至扭曲变形,就好像小孩子的玩具一般。那些打铁的人,还有制作金银器的工匠,都没办法再继续他们的手工活儿了。就连学校里的铅制操具,也在烈日的暴晒下熔化得变了形。这座古城中传承了千百年的手工业,就在这 12 天里,差不多全都停滞了下来。

这不过是表象罢了。在这股滚滚热浪之中,最惨痛的冲击毫无疑问砸向了最为弱势的人群。在街边一个窄小且破败的石屋里,有位行动不便的老太太,正使尽全力给自己扇风消暑。只因身体孱弱,她实在没法走到街上那些更为凉爽的地方去。就在这时,她猛地没了力气,双手一软,整个人向后仰倒在地上。她那微弱的呼吸声,被窗外的喧闹嘈杂所掩盖,在这座被烈日烘烤的城市中,无人察觉。

在那一家破旧的草药店后头,药师傅的小儿子原本活泼可爱、面容甜美,可这会儿却是脸色惨白。他在这股热浪里已经病了三天,小小的身躯实在难以承受这般磨难。他的父母抱着他在店里不停地走来走去,眼神中尽是绝望。

街头,有个遛鸟的老人,就那么眼睁睁瞅着自己心爱的小鸟在自己手里没了气息。老人呆呆地站了好一会儿,直到有人轻轻拍了下他的肩膀,他这才把视线从那小小的鸟尸上挪开。他擦了擦眼泪,接着往前走。只留下身后的尘土在滚烫的热风中飘起。

即便到了夜里,这座城市依旧热得厉害。在 1743 年那个没电的年头,夜晚根本没法让人觉着凉快多少。人们满心绝望地察觉到,这座古老的城市已然深陷困境之中。

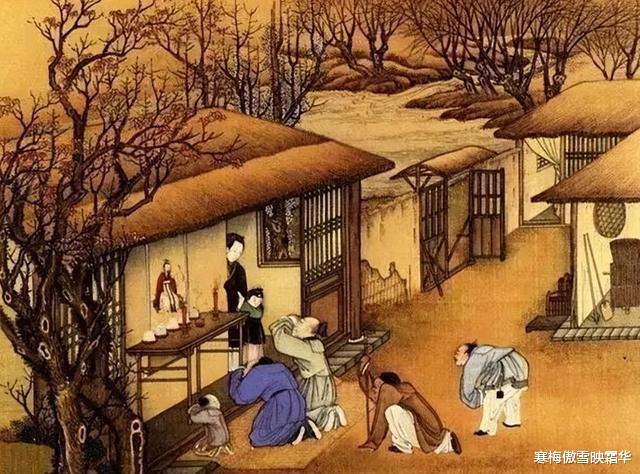

【救灾储备助力古城渡过劫难】

然而,恰是在这最为黑暗的关头,这座古老的都城彰显出了其在漫长历史中沉淀而成的坚韧与聪慧。这场貌似仅仅带来死亡和绝望的自然灾害,却激活了这座古城历经千百年所构建的应对机制以及防灾储备。也正是凭借着这些沉淀,这座城市以及城中的居民才得以成功挺过这场天灾的考验。

清朝政府那时候表现出了很强的应对危机的本事。在热浪还没袭来的时候,政府存下的粮食让这座城市有了难得的缓冲时机。好多粮食经由运河被送到京城,早早地给百姓和城市预备下了充足的物资。这给后来陷入死亡饥荒的这座城市带来了关键的生存希望。

就在高温致使众多人丧生且粮食紧缺之后,朝廷立马开启了从周边区域往京城以及灾区调运粮食的举措。这些用于救灾的粮食经由陆路被送往首都以及受灾最为严重的地方。灾民能够前往规定的地点领取粮食,以此来度过艰难时期,这样也让死亡的人数有所减少。

一位老农在拿到救灾粮食后,朝着帮他的官员深深地鞠了三个躬:“他牢牢地抓着那袋并不丰盛的粮食,眼眶里几乎要涌出感激的泪水。这粮食虽说填不饱肚子,但对他和他的家人来讲,却代表着希望。”

虽说这场极端高温终究致使十一万人丧生,让这座古城饱经巨大磨难。然而,在最为黑暗且绝望的关头,这座承载着千年文明的古都,依旧彰显出了能够实现自我救赎的力量与韧性。恰是这些历史的沉淀以及集体的智慧,成为了这座城市摆脱劫难,再度迈向希望的关键所在。

【结语】

1743 年的那 12 天,极端高温如恶魔般肆虐,无疑给这座古城带来了一场巨大的灾难。但恰恰是在这看似毫无生机的劫难之中,这座古城所呈现出的应变能力以及团结互助的精神,却让我们感受到了人性的光辉与希望。当我们回首近三百年前的这场灾祸时,难道在如今频繁发生的各类天灾人祸当中,就找寻不到同样的启迪吗?

在当下这个时代,我们怎样才能把这座古城所蕴含的智慧传承并发扬下去,让我们这个时代的城市拥有足够的韧性,从而能够让我们众志成城,闯过一个又一个难关呢?或许,从这场看似遥不可及的历史事件当中,我们就能够寻得答案。