全文刊登于《中国文化遗产》2024年第3期 专题“守护长城家园 传承长城文化” P88-104

古罗马帝国边疆自然和人工屏障相结合,横跨20多个现代国家,从英国、德国至黑海、红海,经北非至大西洋,总长一万多千米。哈德良长城(Hadrian’s Wall)是其中一道人工屏障,位于古罗马西北部不列颠行省内(今英国不列颠岛),自哈德良统治初期(Hadrian,公元117—138年在位)修建,并随着罗马从不列颠的撤离(公元410年)而废弃。

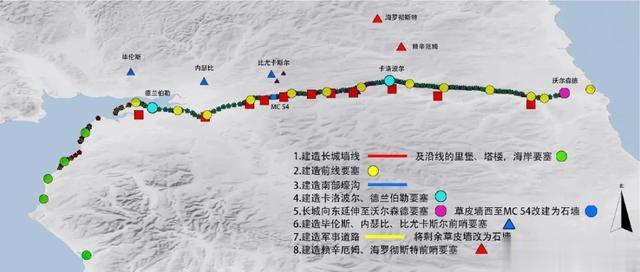

英国哈德良长城于1987年被列为世界文化遗产,其后,德国上日耳曼—雷蒂亚界墙(The Upper German-Raetian Limes,2005年)、英国安东尼长城(The Antonine Wall,2008年)、德国与荷兰的下日耳曼界墙(The Lower German Limes,2021年)相继加入“罗马帝国边疆”(Frontiers of the Roman Empire)这一大名单中,并计划未来不断扩充(图1、2)[1]。

图1 公元2世纪中期古罗马帝国边疆<图片来源:“德国界墙委员会”(die Deutsche Limeskommission)官网,引自参考文献[1]>

图2 古罗马不列颠行省军事设施分布(笔者自绘,底图来源Darmc 1.3.1)

哈德良长城的研究至今大致分为三个阶段:(1)开拓性考察:自6世纪吉尔达斯(Gildas)和毕德(Bede)文献考证石墙(stone wall,缩写SW)、南部壕沟(vallum)修建年代始,后加入大量实地考察和遗址发掘。(2)突破性进展:19世纪长城学术研究迎来转折点并进入科学考古时代,约翰·科林伍德·布鲁斯(John Collingwood Bruce)启动了对哈德良长城的正式勘察,其著作《罗马长城手册》(Handbook to the Roman Wall)[2]至今仍不断再版,是能够快速了解罗马长城的经典著作。1976年出版的《哈德良长城》(Hadrian’s Wall)[3]汇总了当时各方面的研究成果。(3)全线考古、测绘、保护与展示:21世纪至今,在之前丰厚成果基础上学者更加集中于各类专题的研究,沿线要塞的发掘持续提供着了解当时戍守生活的重要线索。尼克·霍奇森(Nick Hodgson)的《哈德良长城:罗马边疆的考古和历史》(Hadrian’s Wall: Archaeology and History at the Limit of Rome’s Empire)[4]是有关罗马边疆最新的权威著述。此外,科学技术对测绘与记录遗产的作用日益显现,学者对以往潜在的罗马长城遗迹有了更多了解。2002—2009年,哈德良长城开展了“哈德良长城国家测绘项目”(Hadrian’s Wall National Mapping Programme),对全线及其缓冲区进行测绘,核对、整理并制作了3000多份遗迹记录。哈德良长城世界遗产地及其缓冲区的全域航拍已完成,航片超过400万张,覆盖区域超过1600平方千米。2015年,哈德良长城全线机载激光扫描工作完成,墙体与地形三维数据的获取更清晰地呈现潜在的长城遗迹[5]。对其面临的保护问题和相应的展示利用措施也有许多付诸实践的经验总结。

国内相关研究中,目前虽有部分学者关注到了英国哈德良长城以及中西长城的可比较性,但缺乏对长城防御体系整体性研究和实地调查,更多围绕军事、遗产保护和展示阐释等方面展开。宋立宏[6]从军事和政治角度对不列颠行省进行了研究。邓明艳等[7]、杨丽霞[8]均从遗产保护利用方面对哈德良长城进行了研究。孙艳萍[9]、刘鸣[10]用历史学方法梳理了哈德良长城的修建背景、地理位置、长城规模、材料用工、遗存现状和长城作用等方面,并与中国长城做了比较。

课题组长期以来开展中国汉、明长城防御体系研究,本文借鉴刘谦的长城防御体系子系统划分[11],将哈德良长城防御体系也分解为边墙、城池、烽传、驿传等子系统,通过建立与中国长城防御体系研究一致性框架,为中西比较研究提供理论基础。

2017年12月,中国文化遗产研究院与英格兰遗产委员会(Historic England)签署《关于英国哈德良长城与中国长城的全面合作协议》促进双方在双墙对话的基础上建立紧密的合作关系。同年,笔者对哈德良长城全线进行徒步考察,本文通过英、德文文献翻译,结合遗存现状梳理哈德良长城历史地理、军事建制、防御体系的结构和构成要素。

一、历史地理

公元122年,哈德良皇帝为保护行省已控制领土内的经济,委派不列颠新的总督尼波斯(Aulus Platorius Nepos)开始在英格兰北面的边界修筑一系列防御工事,后人称为哈德良长城。哈德良长城分布于英格兰北部泰恩河(Tyne)—厄辛河(Irthing)一线,连接东西海岸,是北部安东尼长城撤守后罗马帝国扩张的最北界。

哈德良长城东起泰恩河的沃尔森德(Wallsend),西至鲍内斯(Bowness)的索尔韦湾(Solway),后又向南延伸至坎布里亚海岸(Cumbrian Coast),形成至少32千米的开放性防御边界。主体墙体约117千米,沿边墙平均间距11.6千米设1处要塞(fort),每隔1罗马里(1480米)建1个里堡(milecastle,缩写MC),每2个里堡间建2个塔楼(turret,缩写T),全程共计16个要塞、80个里堡和160个塔楼。长城北侧挖建壕沟(ditch),南侧挖筑南部壕沟。西部长城用草皮建制,东部用石头砌成,长城使用了约75万立方米的石头,由3个罗马军团耗时6年建成。

现存结构和考古挖掘的证据揭示了哈德良长城的建设时序:(1)墙体与瞭望塔线。东部从泰恩河下游到厄辛河之间修建宽3米、长72千米的石墙(此处指宽墙,the broad wall),之后再往西至鲍内斯修建宽6米、长45千米的草皮墙(turf wall,缩写TW),墙体上建里堡和塔楼。西部南北向的坎布里亚海岸也建造一条类似的但没有线性墙体的开放防御线,长约32千米。(2)长城上增加要塞并缩窄墙体。沿长城全线建立一系列新要塞。第一批要塞主要是跨墙而建;较晚的则在长城内部,以长城墙体为一侧塞墙。石墙的宽度缩小到2.44米或更窄(窄墙,the narrow wall)。(3)建造南部壕沟。要塞兴建的同时在墙体以南建造了南部壕沟。增加了卡洛波尔(Carrawburgh)和德兰伯勒(Drumburgh)处的要塞。(4)部分草皮墙改建为石墙。长城墙体向东延伸到了位于沃尔森德处的要塞,并决定用石头替换从厄辛河往西到MC54的草皮墙。(5)哈德良长城的修建完善。安东尼长城弃守后(约公元164年),军队又回到了哈德良长城上,将剩余的草皮墙重建为石墙,并建设了军道(military way)、前哨要塞(outpost fort)赖辛厄姆(Risingham)和海罗彻斯特(High Rochester)。值得一提的是,跨墙而建的要塞、里堡和南部壕沟都是哈德良长城特有的建筑形式,为帝国边疆的其他地区所未见(图3、4)[12][13]。

图3 哈德良长城规划变更示意图(引自参考文献[3])

图4 哈德良长城建设顺序示意图(笔者自绘,底图来源:ArcGIS)

二、军事建置与防御体系关系

(一)军事建置

与中国长城相似,哈德良长城由军队修筑,且军队类型与所驻城池有对应关系。不列颠的军队大致分为三种:军团(legio/legion)、辅助部队(auxilia/auxiliary)和不列颠舰队(classis Britannica/British Fleet)。其中军团是建造哈德良长城的主力,辅助部队主要负责边境管控。哈德良时期,不列颠约有63~64个辅助部队,其中大部分都驻守在北部边疆。

哈德良长城主要使用期间,每个军团理论人数约6000人,包括5120或5280名步兵、一支120人的骑兵队(equiteslegionis)以及一些留守大本营的兵力[14]。军团内步兵兵力划分为“军团—营(cohort)—百人队(centuria/century)”三级,分别由“军团长(legatus legionis/the legate of the legion)—营长(praefectus castrorum/the prefect of the camp)—百夫长(centurio/centurion)”统领。

军团由军团长指挥,其下共有6名护民官(tribuni militum/tribune)协助其工作,其中一位为“元老护民官”(tribunuslaticlavius),另外五位则为“骑士护民官”(tribuni angusticlavii)。军团分为10个营(cohort),其指挥为营长。第一营等级最高,包括6个“二百人队”(即160人),其第一支队伍的百夫长等级也是最高的,称为“首席百夫长”(primus pilus)。其余9个营每营则分为6个百人队。百人队是基本单位,每支有80人,由百夫长指挥。他的下面还有旗手(signifer/der Fahnenträger)、财务(die Truppenkasse)、行政官员(optio/der Verwaltungsbeamter)、负责每天暗号的勤务员(tesserarius/die Ordonnanz)和其他基层军官。士兵可以借此一步步晋升。

辅助部队的士兵来自盟国和边疆各省,但在退役时可以获得罗马公民的身份。辅助部队分为步兵营(cohortes peditata/cohorts of infantry)、骑兵营(ala/cavalry)和混合营(cohortes equitata),都可根据人数分为五百人队(quingenaria/quingenary)和千人队(milliaria/milliary)。其中步兵的基本单位仍为80人的百人队,骑兵的基本单位为32人的支队(turma),由支队长指挥(decurio/decurion)。骑兵营均由骑兵营长(praefectus alae)指挥。步兵营和混合营中的五百人队由营长(praefectus cohortis)指挥,千人队由护民官(tribunus)指挥(见表1)。

表1 古罗马不列颠行省的军事单位和相关职位(资料来源:笔者根据参考文献[2][33]绘制)

哈德良时期,在长城的切斯特斯(Chesters)、斯塔尼克斯(Stanwix)以及(可能)本韦尔(Benwell)驻扎三支骑兵营,在中段的豪塞斯特兹(Housesteads)、大切斯特斯(Great Chesters)和波多瓦尔德(Birdoswald)驻扎三支步兵营,其余要塞均为混合营。布里兹(Breeze)计算得出,哈德良时期长城包括海岸在内的官员和士兵共有9090人[15]。

(二)军事防御体系构成

同中国长城相关研究相同,西方学者也未局限于线性墙体及重点城池,是以整体的视角来看待哈德良长城。尼克·菲尔兹(Nic Fields)曾提到,“这一边境体系的有机组成部分是用于驻军的里堡、塔楼和要塞。与这一边境系统相关的是北面的前哨要塞,以及沿着坎布里亚海岸延伸的要塞、里塞(milefortlet,缩写MF)和塔楼(tower,缩写T)。”[16]布里兹也认为哈德良长城是“一个北至海罗彻斯特,南达奔宁山脉(Pennines),纵深超过240千米(150英里)的完整军事体系。”[17]阿德里安·戈兹沃西(Adrian Goldsworthy)也提到,“长城本身其实也是一个巨大防御体系中的一部分,这个体系包括分布于城墙南、北两侧的军事基地、城镇和道路,西部的坎布里亚海岸沿岸也修建了许多设施。”[18]但大卫(David)等一些学者认为,哈德良长城并不算是一种纵深防御,只是因为其主体路线无法容纳大规模军队,所以只能将军队向南布置的结果[19]。

哈德良长城从北到南共有五道线性元素:壕沟、墙体(curtain-wall)、南部壕沟、军道和石路(stanegate)。依附于线性设施的军事结构包括长城墙体的要塞、里堡和塔楼;石路的要塞和小要塞(fortlet)。防御系统还包括自长城西端向南延伸的坎布里亚海岸防线(包括5座要塞、25座里塞、50座塔楼,没有线性墙体),以及长城北部的5座前哨要塞和辅助视线连接的独立瞭望塔(图5)。本文按照中国长城防御体系系统、层次性理论将其划分为边墙、城池、烽传、驿传子系统,并在下文逐一论述(图6)。

图5 哈德良长城军事设施分布图 [笔者自绘,(a)-(c)方向为从东到西,底图来源:ArcGIS]

图6 哈德良长城防御体系结构图(笔者自绘)

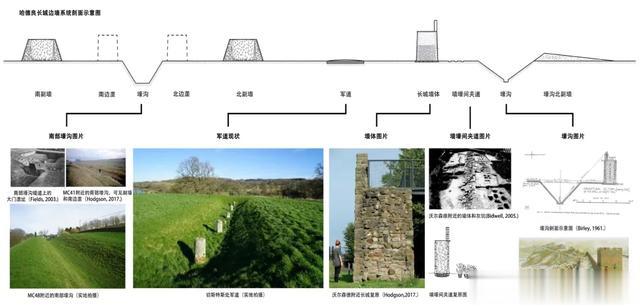

1.边墙系统:壕沟、墙体和南部壕沟

边墙系统是由长城边墙及其他附属设施共同构成的防御子系统。哈德良长城边墙系统从北到南分别为壕沟、墙体和南部壕沟三部分。

西方学者多用“curtain-wall”一词指长城墙体,形容长城像一道幕布一样隔绝着边疆内外,但与中国长城不同的是,哈德良长城内侧有防御设施“南部壕沟”,表明其对内部可能也有所防御;此外,能够容纳大规模驻军的要塞也跨墙而建,这可能在一定程度上体现了罗马人主动战斗而非被动防御的军事精神。

(1)壕沟

哈德良长城北部在地形允许的条件下挖掘了一条“V”形壕沟,顶部的平均宽度约9~12米,深约2.66~2.96米,以在长城墙体上能看到沟底为宜。在壕沟北侧,用挖出的土平整出宽阔的副墙(mound)。石墙和壕沟间的夹道(berm)一般大于6米(草皮墙处只有1.8米),而且在很多段落中还发现夹道有成排的灰坑(pits),其作用应类似于中国汉长城墙体外的虎落。一些地方的壕沟并未完工,有的甚至没有开始。

(2)墙体

哈德良长城行经峭壁、峡谷、河流、平原等多种地形,在厄辛河东西(MC49处)分为石墙和草皮墙段落。石墙宽3米,后期缩窄到2.35米或更窄;草皮墙宽6米。目前对墙体顶部结构知之甚少,不能明确墙体顶部是否存在类似于中国明长城的步道,两种墙高度均推测为约4.2米。长城及其绝大部分的附属结构都是由方形石块建造而成,在长城沿线发现了很多采石场。石质墙体由墙基、地袱(footing course)、面石(有的会用灰浆勾缝)、墙芯等构成,石块的一般尺寸为15×25厘米。草皮墙以三层或四层厚的草皮或者鹅卵石为基础,墙体则用45×30×15厘米大小的草皮砌块砌筑而成。后期草皮墙改建为石墙时,墙体设有6米间距规律分隔的排水口。

(3)南部壕沟

南部壕沟由一道壕沟和其南北两道副墙组成,壕沟顶部宽约6米,底部宽约2米,深约3米,副墙高2.66~2.96米。有时也会在副墙内部看到附加的土坝(the marginal mound),通常建在南侧。南部壕沟总共约36米宽。人们对此南部壕沟建设目的和作用有多种猜测:划定军事禁区的边界、加强越境行为的控制、阻碍突袭骑兵、减少墙上关口等等。的确,自南部壕沟修建后,里堡作为关口的作用大大减弱,穿越长城的出入口只剩下南部壕沟与要塞之间的堤道(causeway)(其上架设大门,向要塞方向开启)。

综上,边墙系统从北至南的设施有:壕沟北副墙、壕沟、墙壕间夹道(很多地方发现灰坑)、长城墙体、军道(下文“驿传系统”提及)、南部壕沟的北副墙、北边垄(较少)、壕沟、南边垄及南副墙(图7)。

图7 哈德良长城边墙系统剖面示意图及相关图片(剖面示意图笔者自绘,其余图片引自参考文献[20][21][22])

2.城池系统:军团城池—要塞—小要塞/里堡

城池系统是指长城军事防御体系中,具有军事防御特征的大小城池,并兼具生活和聚居属性。正如中国明长城沿线军事聚落从高至低分为“镇—路—卫—所—堡”五级城池一样,古罗马城池也按级别和规模从高至低分为“军团城池(fortress)—要塞—小要塞/里堡”。

军团城池是可容纳两个军团的持久性工事,一般位于腹地;长城沿线要塞是辅助军团持久驻扎的军事堡垒。军团城池和要塞是一个大范围军事行动的终点和基础,以支持士兵可以在边疆地区巡逻、进行惩罚性的战役等。小要塞通常在道路或者河流与长城墙体的交叉口处修筑,其规模仅能容纳一支小队的士兵,他们在这里守卫关口、监视边疆情形,并将情报及时传给要塞。

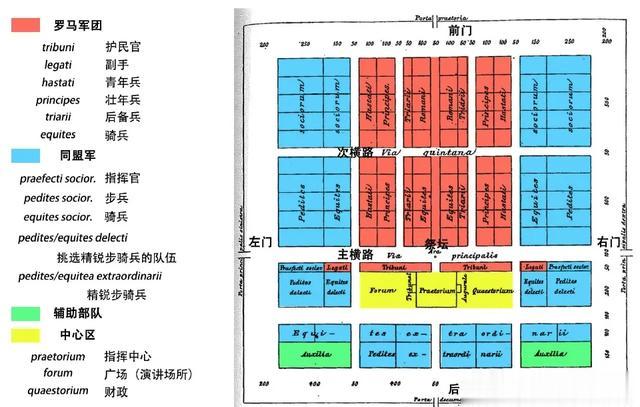

(1)军团城池

军队作战时会建造营地(camp),扩张帝国的战争停止后,这些营地便改建为永久性的防御工事——军团城池。在公元前2世纪马略(Gaius Marius)对军团改制前,军团士兵分为重装步兵、轻装步兵和骑兵队。其中重装步兵又分为青年兵(hastati)、壮年兵(principes)及后备兵(triarii)。当时的军团城池布局或许可从《罗马营地的防御工事》(Fortification of the Roman Camp)[23]一书中推测一二。

选址首先确定一个便于指挥官发布命令以及可以俯瞰全营的地点,这便是将来的指挥官的住处。此后便以该点为基础,逐步安置士兵及其他建筑设施,最后形成边长为2150英尺(约655米)的方形城池。营地大半部分被士兵的住处所占据,上半部分从左到右分别驻扎着盟军(sociorum/allied army)和罗马军团步兵(包括青年兵、壮年兵和后备兵)、骑兵的营帐,这些营房均以50英尺(约15米)宽的道路相隔,以中间的道路左右对称布置。中间区域是长官住处和集会的场所,包括护民官、指挥官(praetorium/consul)、财务长(quaestor)、同盟军长官(praefecti socior)及其他步兵骑兵的营帐、广场(forum)。后部则是从同盟军中挑选出的特种步骑兵(equitea/pedites extraordinarii)驻扎的地方,部署在指挥官附近,以便听从指挥官及财务长的命令。此外,这里还驻扎有外国军队或临时招募的辅助部队。如此部署,整个营地呈现类似城镇的布局。营帐区与四边城墙均相距200英尺(约61米)远,这不仅为军队出入提供便利,而且避免夜间遇袭投掷进来的武器造成实质性的伤害(图8)。

图8 早期罗马军团行军营地平面(引自参考文献[23])

在军队改制后,后期建造的军团城池平面布局或与要塞大致相同(图9),只不过规模上可能有所区分。图密善(Domitian,公元81—96年在位)之前,军团城池是可容纳两个军团的持久性工事,但之后其规模缩小为20~25公顷,或者更小,仅容纳一个军团或军团的几个营的规模(约10~15公顷),有时辅助部队也会驻扎在这里。军团城池的布局有统一的标准,但也会因所处位置的不同而有些许差异。

图9 约公元200年的雷根斯堡(Regensburg)军团城池平面(引自参考文献[24])

(2)要塞

长城要塞按位置和功能分为四类:前线要塞(wall fort,沿长城东西向)、前哨要塞(长城北部)、海防要塞(coast fort,沿坎布里亚海岸从北到南排列)和石路要塞(stanegate fort)。

哈德良长城前线要塞共16座,目前地面可见遗存的有10座。如果地形条件允许,早期要塞选择跨墙而建,但后期如大切斯特斯、卡洛波尔等以及在安东尼长城上的要塞则并不突出墙体。要塞平均间距11.6千米,相当于罗马军队半天的行军路程。

要塞平面形状类似一张扑克牌,规模取决于驻军规模,通常在1.2~4公顷之间。要塞四面开门,每扇大门为双门道,但可能由于城门过多等原因,一些门道使用很少。要塞四周转角多为圆角,且建有角楼和门楼,城墙中部有时还会建有塔楼。要塞墙体内部多有护坡,可能会有台阶通向墙顶及塔楼内部。

要塞内部道路纵横交错,十分规整,内部建筑就基于道路系统而建。要塞内主要道路有主街(via praetoria)、主横路(via principalis)、次横路(via quintana)和后街(via decumana),城墙内部还有一条环路(via sagularis)。主街和后街分别通向前门(porta praetoria)和后门(porta decumana),主横路则连接着左门(porta principalis sinistra)和右门(porta principalis dextra)。要塞前后分为核心区(praetentura )和中后区(retentura)两部分,内部建筑有指挥中心(principia/headquaters building)、指挥官府邸(praetorium/the house of the commanding officer)、粮仓(horrea/granary)、营房(centuriae/barrack)、医院(valetudinaria)、公共卫生间(latrine)、作坊(fabricae/workshop)、库房(storehouse)等,主要建筑都与道路对齐。

要塞中央的指挥中心,是整个要塞的行政中心和宗教中心。建筑前是一座三面环绕柱廊的庭院,第四面是面向入口、贯穿整个建筑前半部的大堂(basilica/hall),指挥军官在这里主持日常和纪律事务。大殿后部有5个房间,中央的房间被称为圣祠(aedes/temple),里面有皇帝雕像和军规,这里通常还有台阶通往地下保险库(strongroom),存储士兵的积蓄和物资。圣祠两侧是军队办公人员使用的房间,他们在这里处理大量文书、给士兵发放工资等事物。在指挥中心的一侧是指挥官官邸,通常为地中海式庭院建筑,配有浴室套房和热炕(hypocaust heating),驻军指挥官、他的家人和家庭奴隶生活在里面。指挥中心的另一侧通常是粮仓,是首要的储存食物的房间。粮仓的地板架空以保持食物新鲜和干燥,也减少啮齿类动物的破坏;外墙上有通风口以保持房间空间流通。另外粮仓建筑的一点典型特征是侧墙有扶壁来辅助墙体受力,保证墙体稳定性。

除指挥官配有官邸外,普通士兵和其长官都住在兵营里。每座兵营通常由一个尽端的长官(百夫长)套房和10对双间营房组成,每对双间营房可住8人,所以一座兵营正好可以容纳一支百人队。目前有证据支撑骑兵队人马共住,每支32人的骑兵队可占据一座营房。每间营房都有一个大火炉。要塞外的塔楼可以作为瞭望哨,也可以成为火力点。

要塞里面紧挨着塞墙的是厕所,豪塞斯特兹要塞内的遗存展示了这一建筑的细节。在长条石上有着钥匙孔形状的插槽,其上可能是木质座椅。卫生间可以容纳16人,但对于驻军规模来说,厕所的总面积可能相对较小。

与罗马城一样,要塞内外都会建有公共浴室,浴室设有冷水间、温水间、热水间,地板下还铺设着取暖管道。室内流线使得士兵流畅地经历“冷水—温水—热水—冷水”这一顺序,身心轻松地走出浴室。有的要塞中心区域设有医院,建筑平面为有一圈回廊的中央庭院,还有一圈走廊能进入周围的一些小病房、接待区和手术室。每一个军队单元都配备有专业的医疗人员,以给士兵提供第一时间的救治。

塞墙外壕沟1~4道不等,壕沟外则多有平民聚落(vicus/civil settlement),其内会衍生出神庙、浴场、酒馆、客栈、作坊等功能建筑,周边也多有庄园、祭坛、墓地等发现,士兵家眷、商人、工匠等都生活在这里,逐渐形成稳定的消费市场和补给线路(图10)。

图10 要塞典型平面及内部建筑(a引自参考文献[25],b引自参考文献[13],c-d引自参考文献[26],e-i引自参考文献[27],实景图均为作者实地拍摄)

尽管要塞会按统一的模式修建,但也会有所不同。如南希尔兹(South Shields)要塞在3世纪改建为一个补给基地,内部建筑除指挥中心和营房外均为粮仓,前后共建造了22座。这可能与公元208年塞维鲁(Severus,公元193—211年在位)亲征不列颠以平定蛮族叛乱有关;而且由于南希尔兹位于泰恩河口,水上交通十分便利,在其再次改建前可能也为沿线其他要塞提供后勤补给。此外,哈德良长城前线要塞中目前确定的仅有沃尔森德和豪塞斯特兹要塞建有医院,这可能也暗示着这里的军事压力、它们对医疗服务的格外需要。

从要塞的兴建以及塞门的设置上,可以看到古罗马人对流动与机动性的注重,要塞除四边共4个大门(均是双门道)外,在次横路两端往往还增设2个大门(单门道),相较里堡流动性大大增强(图11)。

图11 部分要塞平面图(平面图引自参考文献[4];实景引自参考文献[28])

(3)小要塞

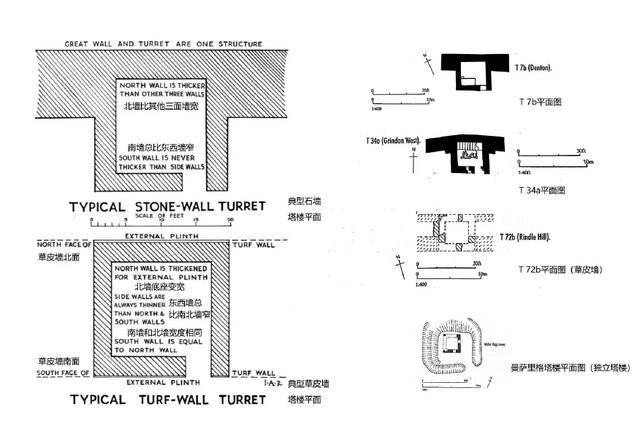

哈德良长城沿线的小要塞,不管地形如何,它们的间距通常是1罗马里,所以又被称为里堡。以这一规律来计算,从长城东部沃尔森德起,至西部的鲍内斯,理论上的里堡数量为80个,但由于年代久远及后人盗掘等缘故,有些里堡并未在其理论位置找到,再加上考古后回填等原因,目前地面上可见的里堡总数量为18个。

里堡一般尺寸为(14~17)×(17~19)米,面积约270平方米,根据其南北向和东西向相对长度分为长轴里堡和短轴里堡。里堡的北侧紧贴着长城修筑,南北开门,堡门形式共分为四种,均为双门道(图12)。里堡均为圆形转角,内有1~2栋木头或石头的长条形建筑,可容纳8~32人住宿,通常在西北角有一个面包烤炉(bread-oven)。根据MC48中发现的台阶,推测东北角可能有一个楼梯通往北塔楼[29](图13)。目前普遍认为里堡北门上建有塔楼,守卫关口和监视情形,这不仅使得塔楼在长城线上的分布更为均匀,而且使里堡也成为了哈德良长城“烽传系统”的一个角色。

图12 堡门四种形式:Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ型均建于宽墙上;Ⅱ型为Ⅳ型的变种,仅见于窄墙上(引自参考文献[2])

图13 里堡复原图、平面图(a引自参考文献[13],b引自参考文献[4])

坎布里亚海岸沿线的里塞与长城上的里堡类似,而且可能由于地形较为平坦,其间距相较长城沿线更为精确。里塞前后开门,使用草皮、夯土及木材等材质建造,外部一般有壕沟围绕。

3.烽传和预警系统:前哨要塞—长城(塔楼、里堡)—石路

古罗马发送信号方式在古罗马贵族作家写的古文献中有所记载,虽然失于细节,但确实提及了一些在复杂程度、功能、局限性上各不相同的信号方式,如发送简单信息的烽火链(beacon chains),这与中国长城类似;还有像“同步水钟”(synchronised water clocks)、火把组合(torch combination)、信号灯(semaphore)等可以传送代码的方式。但由于缺少实际证据,伍利斯克罗夫特(Woolliscroft)仍认为在真实的历史情况下,只有烽火才能实际运行。哈德良长城上的烽火信号与中国相比可能较为简单,因为在塔楼和里堡周围并未发现如汉、明长城积薪堆、附隧这样的附属设施,而且由于距离、天气、专业性、可读性、错误率等因素,哈德良长城上的烽火可能只是警告某地遭遇危险,更为详细的信息则由快速赶往最近要塞的步兵或骑兵告知[30]。

(1)前哨要塞

哈德良长城的预警和烽传系统由5座前哨要塞、塔楼与独立瞭望塔组成(里堡也发挥一定作用)。5座前哨要塞是:毕伦斯(Birrens)、内瑟比(Netherby)、比尤卡斯尔(Bewcastle)、海罗彻斯特和赖辛厄姆。其中前三座要塞属西部,后两座属东部,均南北向坐落于长城以北,形成纵向信息链。独立塔楼指独立于长城之外,但仍在烽传与预警系统中发挥瞭望与信号功能的塔楼。坎布里亚海岸信号的传递层次与方式与长城主体类似。

同中国长城传烽类似,哈德良长城也大多依赖视觉,尤其是利用火信号来完成情报的传递。早期规划由于未考虑前线要塞的设置,大规模的驻军仍在后方的石路要塞中,所以情报链是由前方的密探(areani/exploratorum)查探敌情,传到北部的5座前哨要塞中,此后再向南传到长城上的里堡、塔楼和南部石路的要塞中。3座西部的前哨要塞在哈德良时期都驻扎了混合部队,骑步混合使得军队远程侦察和御敌战斗的能力得到了平衡[31]。

本文以伍利斯克罗夫特遗存较好且研究较为深入的MC30-MC58区段、石路文多兰达(Vindolanda)至布兰普顿老教堂(Brampton Old Church)区段作为对象,研究其信号传递模式。从防御设施间的视线关系中可以看到,每个要塞都“掌管”着一定长度的长城线(图14)。人们确乎发现,长城的大部分线路设计似乎以保持与石路各防御设施的视线联系为第一要务;看似“死板”的里堡和塔楼的间距设定,也似乎会为了视域而调整其建造的位置,并牺牲一定的战略优势。前线要塞被规划建设后,似乎已经无须再进一步向南方的石路要塞传递信号,在新的信号系统中,大量防御设施需要一次或两次中转才能将信号传入要塞中[32](图15)。

图14 未建设前线要塞时哈德良长城信号系统(伍利斯克罗夫特MC30-MC58区段)(引自参考文献[30])

图15 建设前线要塞后哈德良长城信号系统(伍利斯克罗夫特MC30-MC58区段)(引自参考文献[30])

(2)塔楼

塔楼设在两座里堡之间,平均间距约为495米,用石头建造,周围有低矮的障墙(rampart)、一圈或者两圈壕沟。其外部尺寸一般为5.79米见方,内部为3.67~3.96米见方,至少有两层高,供不超过8个人临时居住。墙宽、门的位置、门槛样式、铺地方式等各塔楼有差异。T18a发现的五级台阶为其上楼方式提供了楼梯和梯子两种可能性。目前没有发现任何关于塔楼屋顶形制的证据,仅发现少量的石板和碎瓦,所以屋顶很可能是用木头或茅草搭建的坡屋顶[33](图16、17)。

图16 石墙、草皮墙塔楼典型平面图,部分塔楼平面图(引自参考文献[2])

图17 T18a平面图、剖面图、复原图(引自参考文献[21][13])

除去原始规划建在长城墙体上的塔楼外,长城防御体系内还有独立于这一规则外,或在长城之前已经建造完成,或为弥补设施之间的视觉盲区而设置的塔楼。比如长城北部联系比尤卡斯尔和波多瓦尔德视线的胡德巴特(Hood’s Butt)和巴伦派克(Barron’s Pike)塔楼,长城墙体上为弥补两座塔楼之间过长距离而设置的皮尔谷塔楼(Peel Gap Tower)等。

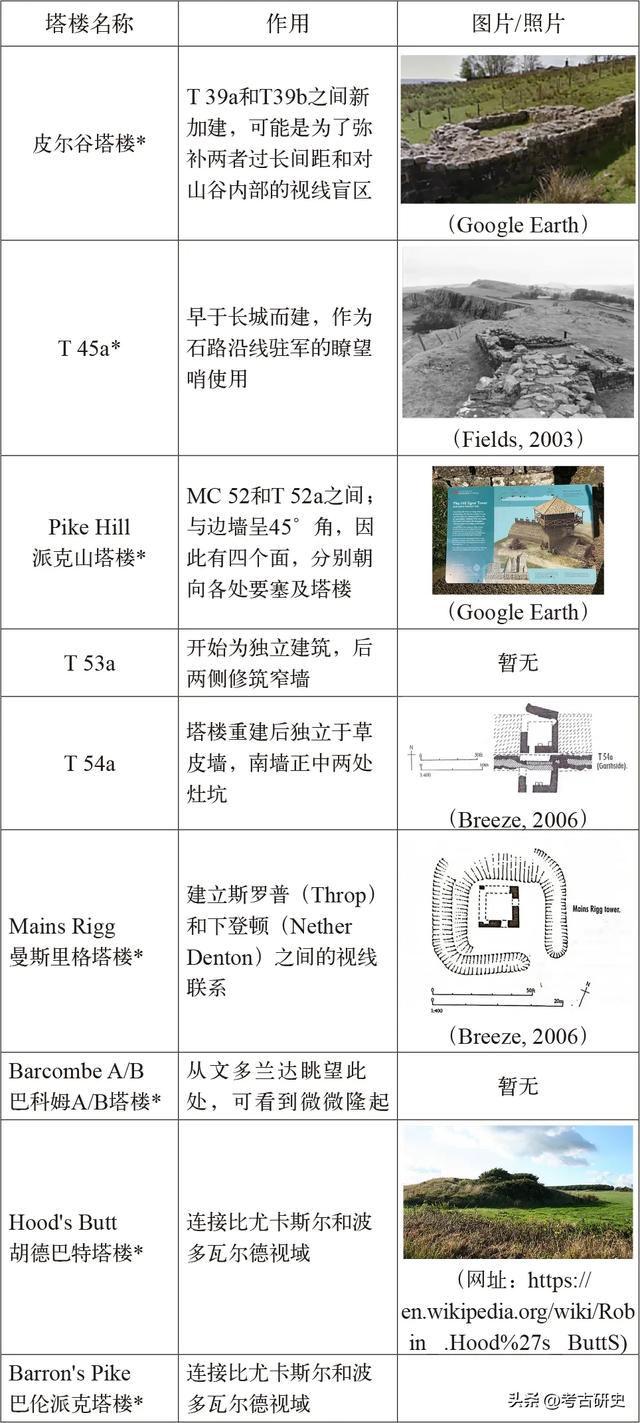

哈德良长城(编号)塔楼理论值为160个,目前地面上可见遗址的有15个。独立塔楼共计7座(未包含编号塔楼),地面均有遗迹遗存(见表2)。

表2 独立塔楼基本信息(表中*为地面上可见遗存)(资料来源:参考文献[2])

4.驿传系统:石路、军道

驿传系统指早于哈德良长城建设的石路及沿线军事设施和重占后建设的连接各要塞的军道。石路沿线城池包括华辛威尔斯(Washingwells)、科布里奇(Corbridge)、文多兰达、卡沃兰(Carvoran)、布兰普顿老教堂、卡莱尔(Carlisle)和柯克布赖德(Kirkbride)等要塞;纽布拉夫(Newbrough)、巴科姆(Barcombe)、霍特惠斯尔伯恩(Haltwhislte Burn)、斯罗普(Throp)、下登顿(Nether Denton)和布斯比(Boothby)等小要塞。

石路是哈德良长城修建前不列颠边境防御的“中枢”,它从东到西连接起科布里奇至柯克布赖德沿线的一系列要塞,有着大规模驻军,长城的最初蓝图似乎也在寻求着与石路的联系。“石路边界”(Stanegate frontier)的概念也在不断被扩展。石路宽5~6.71米不等,由卵石、碎石铺垫,有时两侧有路缘,十分坚实精致(图18、19)。

图18 MC 42附近石路和军道分布(图片来源:笔者绘制,底图来源Google Earth)

图19 文多兰达(左)和科布里奇(右)处的石路(引自参考文献[22])

科布里奇要塞位于德尔街(Dere Street)和石路交叉处,各类遗址星罗棋布,形成了一个包含军事和日常生活的城镇(图20)。石路将城镇一分为二,在路南有一座巨大房址,现在一般解释为“mansio”,即为旅行者提供的客栈[34]。文多兰达要塞在科布里奇以西,要塞、平民聚落、仿古建筑和博物馆是构成今日文多兰达的四大要素(图 21)。但文多兰达最与众不同的还是这里出土的大量类似于汉简的木牍文书(writing tablet),这些军事文书和私人信件提供了关于当时罗马士兵戍守生活的诸多细节(图22)。

图20 科布里奇地面遗迹(引自参考文献[22])

图21 文多兰达要塞及外部平民聚落(引自参考文献[35])

图22 存世最早的女子拉丁文书信残片(引自参考文献[36])

军道并不是一开始就在长城的建造规划内,而是在哈德良长城重新占守后才修建的。在很多地区道路在南部壕沟北副墙的顶部行进,有时也在南部壕沟以北。军道有若干支路与要塞、里堡与塔楼相连,可见其协助边境通讯的作用,但某些地段道路的坡度达到了1:3或1:4,所以它可能并不适合行车。道路约5.4~5.9米宽,有排水坡度及两侧的排水沟,路面由鹅卵石与砾石铺成,两边有大石块路缘。

5.军事建置与防御体系关系

(1)军团与长城建造

从长城墙体镶嵌的记工碑(inscribed stones)以及墙体、里堡和塔楼等建筑设施形制特点表明,哈德良长城建造是分段负责制,每5~6英里(约8~9.6千米)分为一段,由一个军团负责,军团内部组织所有施工工作的人是营长。在各自军团的负责区任务将进一步被细分给各个百人队,由百夫长监督施工(见表3)。

表3 长城段落建筑特征(资料来源:引自参考文献[2])

(2)军队与相应驻地

同中国长城类似,哈德良长城也存在着“等级制度”和“实物建置”之间的对应关系。不同的是,城池的组织结构是由部队类型决定的。边疆军队主要分为军团和辅助部队,相应的驻地则为军团城池、要塞。小要塞和塔楼的驻军应该来自周边驻扎的辅助部队(图23)。

图23 罗马军团、辅助部队结构及驻地(引自参考文献[2])

三、哈德良长城展示方式及借鉴

除了对遗址的研究和保护,哈德良长城沿线大大小小的博物馆也通过多种展示方式,如展示与遗址原貌相结合,将长城更好地介绍给大众。除此之外,长城沿线建设的国家步道,文多兰达每年夏季向公众开放的考古活动,以及开展的各项文化活动都拉近了公众与哈德良长城的距离。

哈德良长城的展示方式对我国长城国家文化公园实施线下旅游提供借鉴:(1)导览方式。英格兰遗产委员会出版一份哈德良长城的考古地图(archaeological map of Hadrian’s Wall),在1:25000比例尺的地图上用黑色和红色区分可见与不可见,并标有博物馆、停车场。沿长城墙体旁边设置徒步道路,并每隔一段在树上钉有白色橡树子标识的统一图标,配合路标指引遗产位置与方向。从遗产真实性角度区分现存状态,使地图的可读性更加科学有效,也为线下徒步游览提供了清晰导览。(2)博物馆的设置。在城池边设置小型博物馆和游客服务中心,展示该城出土文物、研究挖掘过程、已出版书籍;在重要城池设置大型博物馆和游客服务中心,展示全线长城和城池的位置分布、瞭望塔照片、城池模型。遗址现场,每栋房址皆用展示牌图文解释该房址级别、功能、平面图、透视图和考古发现,供普通游客和专业人员使用(图24)。

图24 哈德良长城展示方式 [图片来源:(a)引自English Heritage官网,其余图片笔者实地拍摄]

哈德良长城已完成在地性、精细化、整体性保护展示。借鉴其展示方式,我国的长城国家文化公园可在整体性展示策略下,以标识导览展示全域遗址点与历史路线、以游步道与视廊还原历史空间关系,全面展现长城历史原貌。

四、结语

在文化交流互鉴背景下,长城这一大型文化遗产无疑是文化传播交流的媒介,是向全世界展现文化自信的灿烂名片。通过对国外相似线性遗产研究、保护和展示等方面的了解,如考古、现代技术广泛参与长城研究;以建设博物馆、绘制全线遗址地图、通过标识、虚拟现实和文化地景等形式“复现”遗址等方式来对遗址进行在地性、精细化、可视化、整体性保护展示;通过利用世界遗产品牌促进地区发展、将遗产知识和资源与当地教育相融合等方式不断向公众开放[37]等,对我国长城遗产相关工作有借鉴意义。

(致谢:感谢英国剑桥大学李约瑟研究所史红帅、李德新、唐东堰在考察中提供的帮助。)

[基金项目:2023年度国家社科基金冷门绝学研究专项“中西比较视野下长城体系化布局研究”(编号:23VJXG029)]

作者简介

李严,天津大学建筑学院副教授、博士生导师,建筑文化遗产传承信息技术文化和旅游部重点实验室(天津大学)副主任,主要研究领域为明长城防御体系与空间分析研究,主持国家社科冷门绝学个人项目1项、国家级基金5项、省部级基金7项。

翟羽洁,内蒙古建筑职业技术学院助教,主要研究领域为文化遗产保护、西汉与古罗马长城防御体系分析与比较。

李哲,天津大学建筑学院教授,建筑文化遗产传承信息技术文化和旅游部重点实验室(天津大学)副主任、中国民族建筑研究会民居建筑分委会副秘书长、中国测绘学会文化遗产保护专委会副主任委员,主要研究领域为遗产保护与信息技术应用、聚落变迁与长城军事聚落、人居环境与生产性社区。

(文章参考文献和注释略)