嫦娥七号与天问系列探测任务备受瞩目,它们的即将启程标志着我国在深空探测领域迈出了重要的步伐。

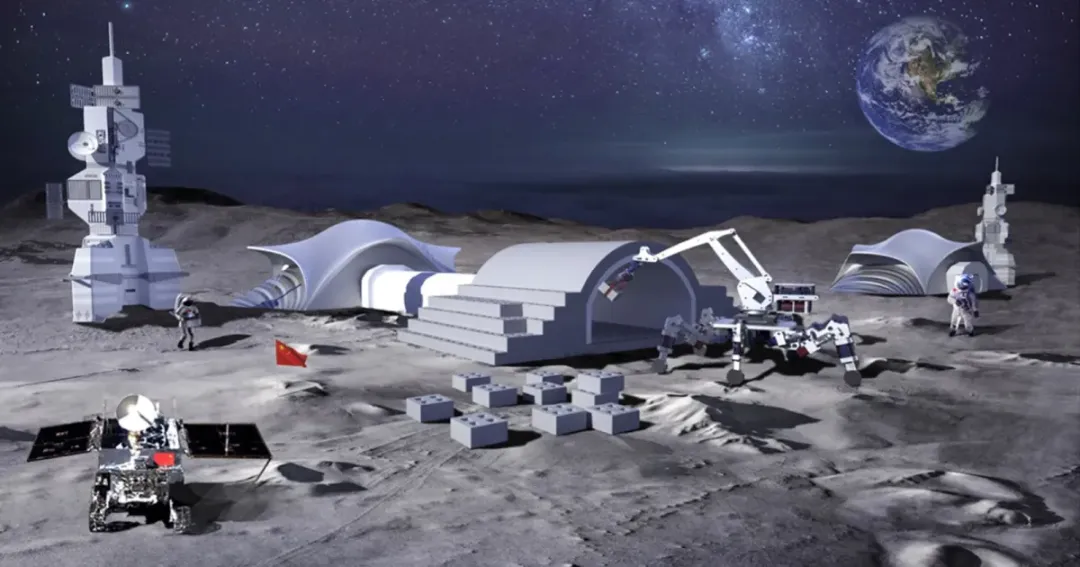

嫦娥七号是中国探月工程四期的重要任务之一。它由一个主探测器和一颗通信中继卫星组成。主探测器包括轨道器、着陆器、巡视器(月球车)和一个小型飞行探测器。该任务计划于 2026 年左右发射,主要目标是对月球南极进行科学和资源探测。其科学目标涵盖了对月球南极的地质、地形、水冰和挥发分等方面的研究。

嫦娥七号探测器的系统组成复杂,各部分协同工作。轨道器将提供高分辨率图像,为着陆点选择做准备。着陆器将携带巡视器和小型飞行探测器降落在月球南极的沙克尔顿陨石坑边缘的光照区域。小型飞行探测器具备独特的飞跃能力,可以探索永久阴影区和冷阱等特殊区域。

嫦娥七号的飞行流程分为多个阶段。首先,轨道器进行绕月飞行,对月球表面进行观测和测绘。然后,着陆器选择合适的地点着陆,释放巡视器和小型飞行探测器。接着,巡视器和小型飞行探测器将联合对光照区域进行调查。之后,小型飞行探测器将探索冷阱区域,并在完成任务后飞回光照区域继续扩展探索任务。此外,着陆器还将发射一个实验穿透器,穿透永久阴影区的陨石坑壁,以检测水冰。

嫦娥七号任务需要突破一系列先进技术,包括复杂地形高精度定点软着陆、月面飞跃、月面着陆采样行走、全局感知与任务规划、水冰与挥发分保真采样等。这些技术的突破将为任务的顺利实施和后续航天事业奠定坚实的技术基础。

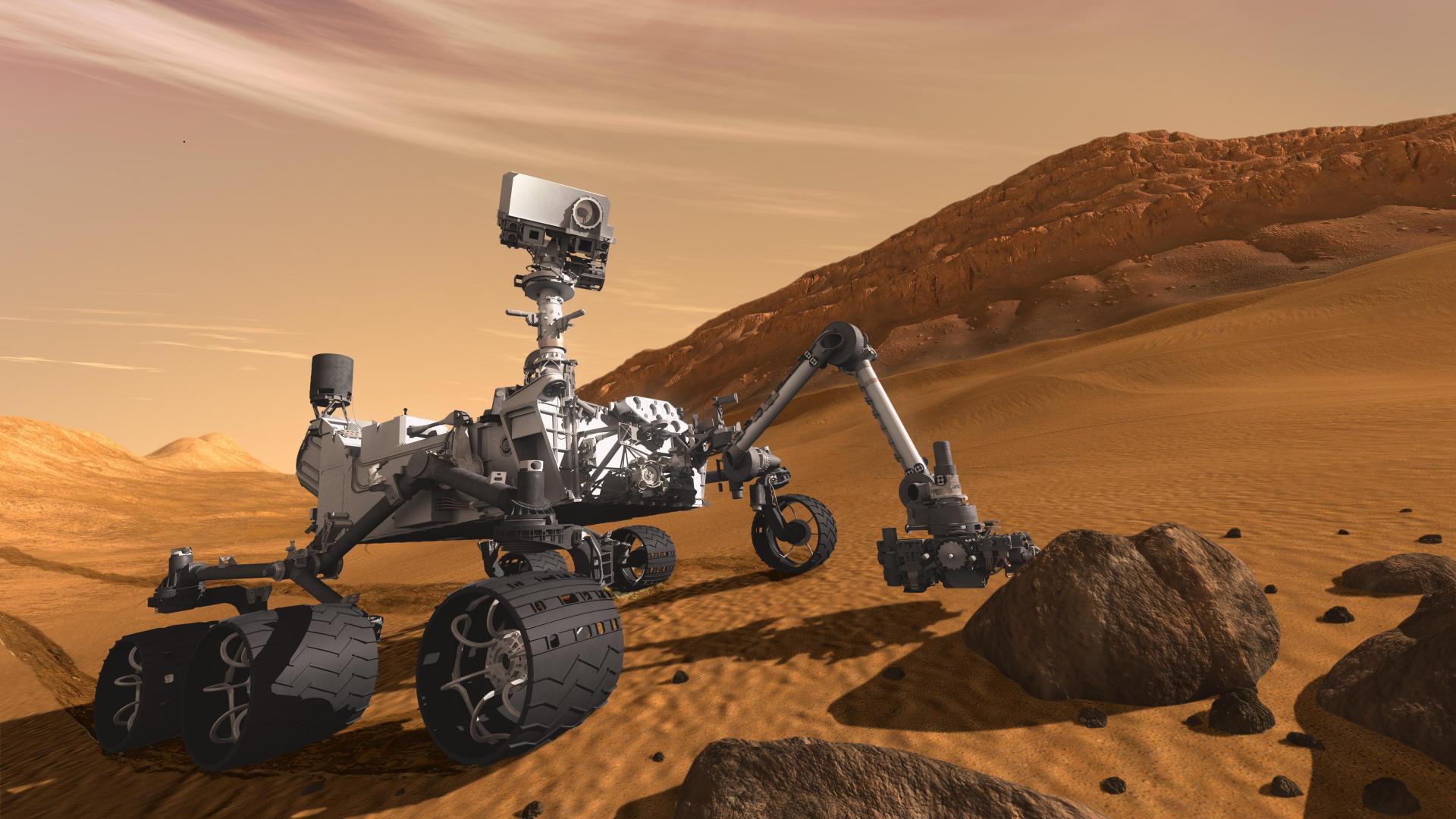

2021 年 5 月,天问一号探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,实现了我国首次火星探测任务着陆火星的重大突破。这一成就迈出了我国星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹,是我国航天事业发展的又一具有里程碑意义的进展。

天问一号搭载了多种科学仪器,对火星展开表面形貌、土壤特性、物质成分、水冰、大气、电离层、磁场等科学探测。其中,火星表面成分探测器(MarSCoDe)利用激光诱导击穿光谱(LIBS)技术获取火星岩石和土壤的化学成分信息。为了定量解释 MarSCoDe-LIBS 光谱,需要建立一个 LIBS 光谱数据库,为此研究人员选取了 316 种地球地质标准物质,这些物质的化学成分、岩石类型和化学风化特征与火星材料相似。

通过对这些标准物质进行粉碎、研磨、过筛和压片等处理,减小了激光光斑尺度下的不均匀性。利用 X 射线荧光(XRF)技术独立测量了这些标准物质的化学成分,并使用山东大学建立的 LIBS 系统获取了它们的 LIBS 光谱。通过建立多元模型,如偏最小二乘法(PLS)和最小绝对收缩与选择算子(LASSO)算法,基于 SDU-LIBS 光谱预测了主要元素的丰度。这些模型的均方根误差(RMSE)值与已发表的 MarSCoDe、ChemCam 和 SuperCam 模型相当,表明这些 PLS 和 LASSO 模型效果良好。这些标准物质可以作为建立 MarSCoDe-LIBS 数据库的候选地质标准,对于基于 MarSCoDe-LIBS 光谱数据获取火星岩石和土壤的准确化学成分至关重要。

天问二号小行星采样返回任务拟于 2025 年左右发射。该任务将对小行星进行探测和采样,并将样本返回地球进行研究。这将进一步拓展我国在深空探测领域的能力和范围。

天问三号火星采样返回任务拟于 2028 年左右发射。该任务将在天问一号成功着陆火星的基础上,进一步深入探索火星,获取更多的科学数据和样本,为人类对火星的认识做出更大的贡献。

天问四号木星探测任务拟于 2030 年左右实施。这将是我国首次对木星进行探测,将为我们了解太阳系的形成和演化提供重要的线索。

太mAN了