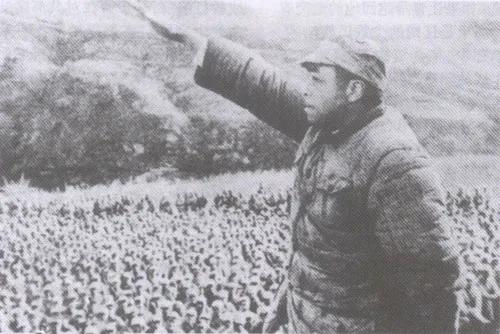

彭德怀元帅

站在你面前的是一位令世界瞩目大英雄——彭德怀:他是全世界唯一趴老美的男人,毛主席对他赞誉有加,斯大林也对他钦佩不已。

大革命时期的彭德怀

彭德怀15岁时就毅然参加起义,18岁加入湘军,从一个放牛娃一路拼搏,成长为湘潭人的骄傲,铸就了战力巅峰。

毛泽东为何专门赋诗赞扬彭德怀?

毛泽东是中国革命的领袖,而彭德怀是开国元勋。这首广为人知的《六言诗·给彭德怀同志》中,毛泽东这样赞扬彭德怀:“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”

谁敢横刀立马,唯我彭大将军。

山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!

1935年10月19日,时任红军陕甘支队司令员的彭德怀率该支队第2、第3纵队到达陕北吴起镇。第二天清晨,彭德怀到吴起镇与毛泽东商议红军行动计划时,突然得报,蒋介石为阻止陕甘支队与陕北的红15军团会合,派一路尾随的宁夏军阀马鸿宾部和东北军白凤翔部3个骑兵团2000多人进犯,企图一举将陕甘支队吃掉,形势危急。

毛泽东认为,让敌军骑兵一直跟着红军进陕北苏区不利,必须“砍掉这个尾巴”,打退追敌,而且要把打好这一仗,作为与陕北红军会师的“见面礼”。经过研究,决定由彭德怀指挥这场战斗。彭德怀亲赴前沿观察地形,分析了敌骑兵的特点,便利用吴起镇的高塬深沟,摆兵布阵:以第2纵队为左翼,在头道川设伏;第1纵队为正面,从西南山一带发动进攻;第3纵队则埋伏在三道川,监视西南方向来敌,保证头道川战斗的顺利进行。

21日一大早,远处黄尘腾起,先是马鸿宾的第35师骑兵团杀气腾腾地冲过来,进入了红军的伏击圈。这时几十挺轻、重机枪同时射击,子弹像雨点一般向敌骑兵飞去,手榴弹接连不断地在敌群中炸开,毫无防备又冲在前面的敌军纷纷落地,后面的骑兵立刻从马背上跳下来,提枪作战,但一手提枪、一手牵马的攻击行动,很难做到协调,没几个回合,就被打得狼狈逃命,一些滚下马的伤兵,被乱马活活踩死,有的脚还挂在马蹬上,被惊马拖着狂跑。

彭德怀采用的是刺猬式(刺猬一缩成球状)的伏击战术,形成“球形”阵法对付敌骑兵,使冲杀而来的骑兵没跑上几个来回,就被四面飞来的弹雨所击中。随后,红军又分别击溃了白凤翔部2个骑兵团。

这场“砍尾巴”战斗在彭德怀的指挥下,经数小时激战,共歼敌1个团,击溃2个团,击毙击伤敌600余人,俘敌700余人,其中有马术教官、兽医及会钉马掌、修马鞍具的人员,缴获一批轻重武器和约1000匹战马,补充了红军新组建的骑兵连。中央红军经过此次战斗,结束了敌人的追剿,为陕甘支队与红15军团在陕北会师扫清了一大障碍。

红军时期的彭德怀

毛泽东得悉战斗胜利后十分高兴,深感彭德怀的骁勇善战,写下了这首著名的六言诗,生动形象地刻画了彭德怀纵横驰骋、一往无前的威武雄姿和智勇双全、能征善战的非凡气魄。

许多年后,彭德怀在《自述》中写道:“在红军到达陕北吴起镇时,击败追敌骑兵后,承毛泽东同志给以夸奖:‘山高路险沟深,骑兵任你纵横,谁敢横枪勒马?唯我彭大将军!’我把最后一句改为‘唯我英勇红军’,将原诗退还毛主席了。”

1947年8月1日,晋冀鲁豫军区政治部主办的《战友报》第三版以“毛主席的诗”为题,首次刊登了这首诗。这是报刊上首度公开此诗。

抗日战争时期的彭德怀

彭德怀和朱德在延安

抗日战争时期的彭德怀

抗日战争艰难时期,在百团大战中,他主动出击,给日寇的嚣张气焰以沉重打击,极大地振奋了全国军民的抗日信心。

解放战争时期,在“宜川战役”中,他巧妙运用围城打援战术,成功击败老蒋的心腹胡宗南主力部队。

宜川战役是彭德怀指挥的西北野战军经过近一年的艰苦防御作战,而转入外线作战后的一次“围城打援”的成功战例。集中优势兵力首先打援、而后攻城。歼敌援军数量远多于守敌数量,也是彭德怀解放战争以来对胡宗南主力所取得的最大一次胜利,并一举扭转了西北战场的局势。

朝鲜战争爆发后,他挥师朝鲜战场,率领志愿军战士与17国联军,展开殊死搏斗:战云山、围长津、追高阳、堵汉江、坚守上甘岭、血战松骨峰,在一系列残酷战斗中,他硬是将原本的杂牌军50军,打造成了一支王者之师。在朝鲜战场上歼灭敌军71万8千余人,创造了世界战争史上空前绝后的辉煌战绩。正是这场伟大的立国之战,换来了我们如今的盛世繁华和国泰民安。

1953年7月27日上午停战协定签字仪式正式举行志愿军司令员兼政治委员彭德怀签字

1953年7月27日朝鲜停战协定签字仪式在板门店举行,彭德怀在签字。

昂首阔步的彭德怀元帅

“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马,唯我彭大将军。”毛主席为彭德怀写的这首六言诗,是对他临危受命的担当和过人胆略的高度赞扬,也是他神勇无畏、戎马一生的真实写照。

彭德怀,就是屹立于东方的超级战神,他的功绩将永远铭记在历史的长河中,为后人所敬仰。