如果要选哪位艺术家的作品,最能够缓解焦虑,疗愈人心,一定会选这位一生都在与焦虑、恐惧、不安等负面情绪做斗争的爱德华·蒙克。

相信很多人对蒙克的认识,都是从这幅捂着脸尖叫的——《呐喊》开始的。画面中暴力扭曲的线条与色彩,传达出人类共通的焦虑和恐惧的情感体验。

这幅画的笔触运用极为大胆,橙黄交错的流动型色块构成了天空。其他的地方也是流动型色块,包括在桥上掩耳呐喊的人,都由弯曲的流动型色块构成。唯一凝固的是桥头的两个人影,被漆黑一团的色块固定。

有解释说那两个人是资产者,是上流社会的代表;又有解释说那两个人是倾听者,倾听站在桥上那个人体已经扭曲的人的呐喊。没有人知道他为什么喊叫,也没人知道他在喊些什么。

但疯狂喊叫的声音才肯定是人最真实的声音。看得出,他被自己的喊声震骇住了,因此双手把耳朵捂上。

人是不是害怕自己真实的声音?或者说,人是不是害怕真实?对人来说,没有比真实更复杂的东西了。

如果人只愿意接受温暖和明亮,那就只接受了一半的真实,或者说只接受了希望。艺术家却总是告诉人另一面的寒冷和黑暗,甚至艺术家要告诉人们,这另外的一面才是必然的真实。心中的永恒性被艺术表达出来,人们才真正地看清楚自己。

蒙克的画也同样呈现出与人相关的种种永恒,那就是人的不安、恐惧、疾病、焦虑、无助,等等。这些无法让人回避的东西会对人构成强烈的抑制,也会构成强烈的冲动。这些感受不仅仅是蒙克的感受,而是所有人的感受。能将所有人的感受表达出来,当然会让所有人感到惊骇。到这个时候,人们就不能不彻底地面对自己。

足够深入蒙克的生活和情感世界,才能挖掘更多其创作背后的故事,感悟其作品中,扣人心弦的力量和内涵,疗愈和慰藉自我心灵。

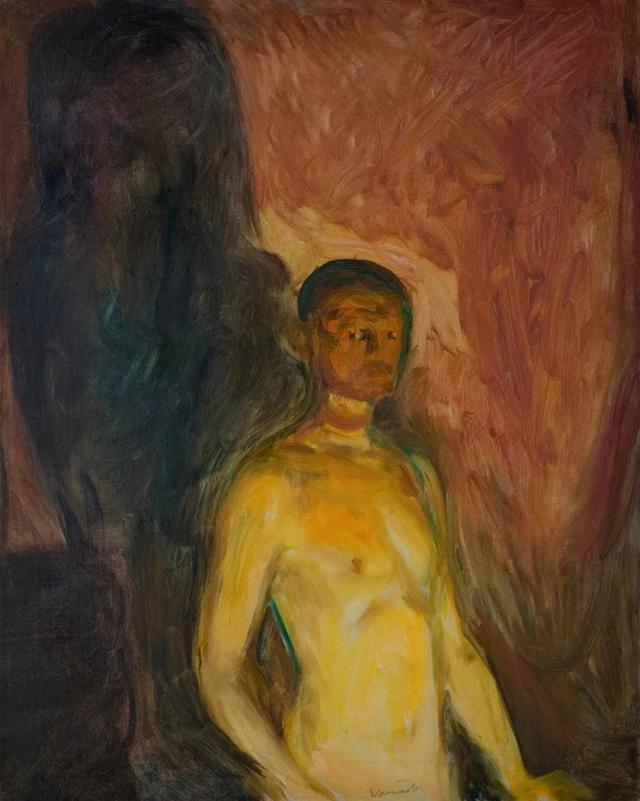

关于疾病和死亡的场景,是蒙克作品中常见的主题,这些其实源于其至亲的悲惨遭遇:5岁时,母亲因肺结核去世;14岁时,亲爱的姐姐以同样的病因离世;26岁时,精神有问题的父亲也离他而去;妹妹抑郁终生……

这一连串的打击,使他身心备受折磨。对疾病、死亡的恐惧困扰着蒙克的一生,并成为他创作的素材来源之一。

由于对疾病的遗传性的恐惧,蒙克将永不结婚或成立家庭视为义务。同时,他又深受波希米亚艺术家和作家群体激进力量的影响,谈过几场无疾而终的恋爱,分过一次“动枪”的手……

蒙克的第一场严肃的恋爱的对象,是米莉·梭洛。她是蒙克的亲戚卡尔·梭洛的妻子,也是海军上将和杰出的社会人物的女儿,享有波希米亚人所倡导的自由表达和自由态度的特权。

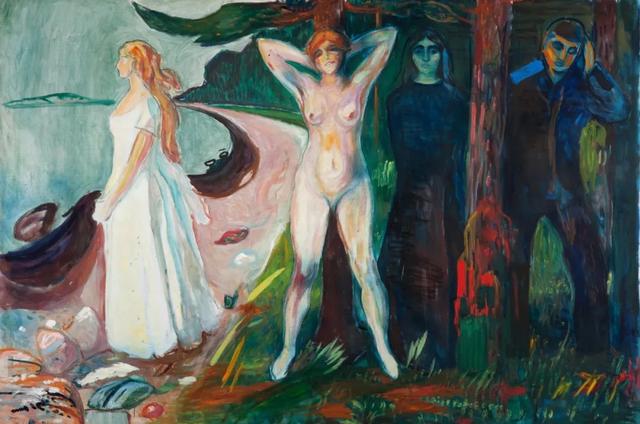

当米莉·梭洛抛弃了他,并跟别人传出绯闻时,蒙克自己开始痛苦;她最终与丈夫离婚,嫁给了一名演员。之后的生活中,蒙克的亲密关系都是短暂的:女人当然被他吸引,他也享受她们的陪伴,但他始终坚持他与艺术结婚,任何长期的承诺都会使他深感焦虑。

最受折磨的,是他与图拉·拉尔森之间的关系。她是一位挪威葡萄酒富商的女儿,1897 年左右蒙克与她相遇,不久深陷情网。

为了嫁给蒙克,她在欧洲各地追着他跑。

1902 年,蒙克打算结束这段关系,图拉上演了一出自杀的戏码。她准备了一把左轮手枪,扬言要吞枪自尽。蒙克试图夺下手枪,争抢过程中不慎扣动扳机,一枪打断了自己中指的末端关节。

幸存下来的最早的 X 光片之一,是他手指中子弹的图像。这次事件使蒙克的左手,永久性受损。

然而,病床上的蒙克,既等不来图拉的探望,还要忍受朋友们对他负心行为的指责,他的精神大受打击,一蹶不振。

蒙克对于受到枪击的恐怖情景无法忘怀,在后来的几幅描绘凶杀的作品,如《女杀人犯》、《马拉之死》中,凶手总是女性、甚至就是Tulla的形象,而受害者总是男性,这象征了Tulla与蒙克之间失控的爱情,以及蒙克在爱情中受到的、来自女性的伤害;画中的狂乱笔触则反映了蒙克即将失控的心绪。

1903年,蒙克在巴黎认识了小提琴家伊娃。对艺术的共同热爱使他们走到了一起,但是伊娃却经常与她的密友贝拉在一起。起初,蒙克善意地接纳了贝拉,但随后他发现二人之间有着超越友情的关系,蒙克试图赶走贝拉、挽回伊娃,但却根本无能为力。

蒙克开始酗酒,变得愈加暴躁,最终在1908年住进了精神病院接受治疗。之后,蒙克仍断断续续与一些女性交往过,但都无法长久。

早年的生活与爱情给蒙克留下了深深的阴影与伤害,使得他对女性与婚姻产生了巨大的恐惧,他终身未曾步入婚姻生活,一个人孤独地活到了81岁。

在蒙克的世界里,女性既象征了色欲、又预示了危险;而他画笔下的爱情少见甜蜜时刻,大部分反映的皆是那种刻骨铭心的痛苦。

“我的艺术的确是自发的告解,企图向自己解释我与生活的关系——我的艺术其实很自我,但我一直希望能藉此帮助他人看清真相。”