2024年11月,四川攀枝花实验幼儿园的午休时间被一声撕心裂肺的哭喊打破。6岁的小明(化名)在洗手池边弯腰捡拾掉落的筷子时,被身后跑动的同学撞倒。

一瞬间,20厘米长的筷子斜插入他的鼻孔,鲜血顺着衣襟滴落,染红了地板。老师惊慌失措地拨打急救电话,孩子被送往医院的路上,鼻腔内的筷子随着颠簸微微颤动——这一幕,成了小明母亲此后数月挥之不去的噩梦。

医院诊断显示:鼻中隔穿孔、鼻骨骨折。尽管经过治疗后小明已重返课堂,但母亲坚持认为“孩子的鼻子仍有些歪斜”,并索赔50万元。

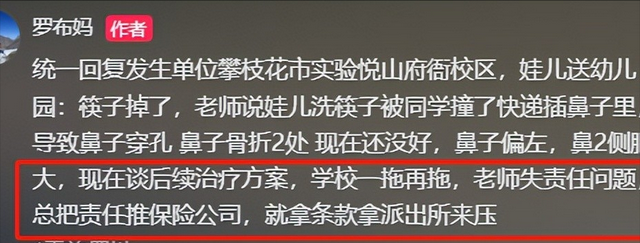

幼儿园虽支付了全部医疗费用,却以“伤情未达伤残等级”为由拒绝高额赔偿。协商无果后,这位母亲将孩子留在幼儿园,撂下一句“这孩子我不要了”,转身离去。

争议漩涡:谁该为这场意外买单?1. 幼儿园的“教育实验”与安全漏洞园方解释,使用筷子是为了“锻炼手眼协调能力”,并强调已推行此类教育十余年。然而,这起事故暴露了其安全管理的致命漏洞:

危险工具的失控:筷子作为尖锐物品,与低龄儿童的活动场景天然冲突。类似悲剧并非孤例——宁波15个月女童因含筷奔跑导致颅脑穿透、广东6岁男童口含筷子摔倒刺穿颅底,均揭示了此类餐具的潜在风险。监管的缺位:园方承认“无法时刻关注每个孩子”,却未采取替代性安全措施(如使用圆头练习筷),反而将责任推诿给“保险公司条款”,甚至建议家长起诉。

2. 家长的极端诉求:维权还是“讹诈”?索赔50万的要求引发舆论分裂。支持者认为,孩子承受了巨大痛苦,未来可能存在后遗症;反对者则质疑其“借题发挥”,利用舆论施压。更令人唏嘘的是,母亲以“抛弃孩子”为筹码,将亲情异化为谈判工具——这种极端行为不仅加剧了孩子的心理创伤,也让维权行动蒙上道德阴影。

我们用多少孩子的血,才能唤醒对“安全”的敬畏?

我们用多少孩子的血,才能唤醒对“安全”的敬畏?这起事件绝非偶然,而是多重失职叠加的必然结果。

对“伪科学教育”的盲目追捧:用筷子固然能锻炼协调能力,但当它与安全底线冲突时,教育者必须优先考虑风险管控。若因追求“创新”而忽视基本防护,无异于本末倒置。

对“伪科学教育”的盲目追捧:用筷子固然能锻炼协调能力,但当它与安全底线冲突时,教育者必须优先考虑风险管控。若因追求“创新”而忽视基本防护,无异于本末倒置。

家长维权路径的困境:当司法程序漫长、调解机制无力时,普通人只能通过“闹大”争取关注。这既是个体的无奈,更是社会救济渠道不畅的缩影。儿童安全文化的缺失:从家庭到学校,从媒体到政策制定者,我们是否真正将儿童安全置于首位?宁波女童事件中专家指出,80%的儿童意外伤害可通过预防避免——但血的教训总在重复上演。

家长维权路径的困境:当司法程序漫长、调解机制无力时,普通人只能通过“闹大”争取关注。这既是个体的无奈,更是社会救济渠道不畅的缩影。儿童安全文化的缺失:从家庭到学校,从媒体到政策制定者,我们是否真正将儿童安全置于首位?宁波女童事件中专家指出,80%的儿童意外伤害可通过预防避免——但血的教训总在重复上演。 让“安全”成为不容妥协的底线

让“安全”成为不容妥协的底线小明的遭遇是一面镜子,照见了成人世界的傲慢与疏忽。当教育者以“锻炼”之名放任风险,当家长以“维权”之名伤害亲情,当社会以“程序”之名回避责任,我们或许都成了悲剧的共谋者。