文|弥小木

在人工智能大环境下,教育孩子的方向是什么?

关于这个话题,之前聊过孩子身上的“人味”不能少,也聊过孩子需要具备识别真假信息的能力。如果把具体的内容再细化,还可以聊很多很多的话题。

有没有想过,把“人工智能”这四个字改成其他的背景,那么,又会带来新的育儿思考。时代变化如此之快,我们给孩子准备的“准备”内容,可能还没结束就过时了?难道一直都要如此被动?

《黄帝内经》中说“正气存内,邪不可干。”对于个体来说,“自我”是面对外界世界不断变化的那份“正气”。

什么是自我?关于“自我”,家庭治疗创始人维吉尼亚·萨提亚在《新家庭如何塑造人》中,称之为“个人力量的源泉”,可以通过八面透镜观察自己。

对孩子来说,他们是如何认识“自我”的?孩子们更多的是通过与成人的互动,在互动中认识“自我”。只不过,大多数的成人在与孩子的互动中,都会带着有失偏颇的评价。

而这些有失偏颇的评价,往往让孩子对“自我”有了不正确的认识。那么,是否有更好的方法,让孩子对“自我”有正确的认识?

童书知道怎么办。

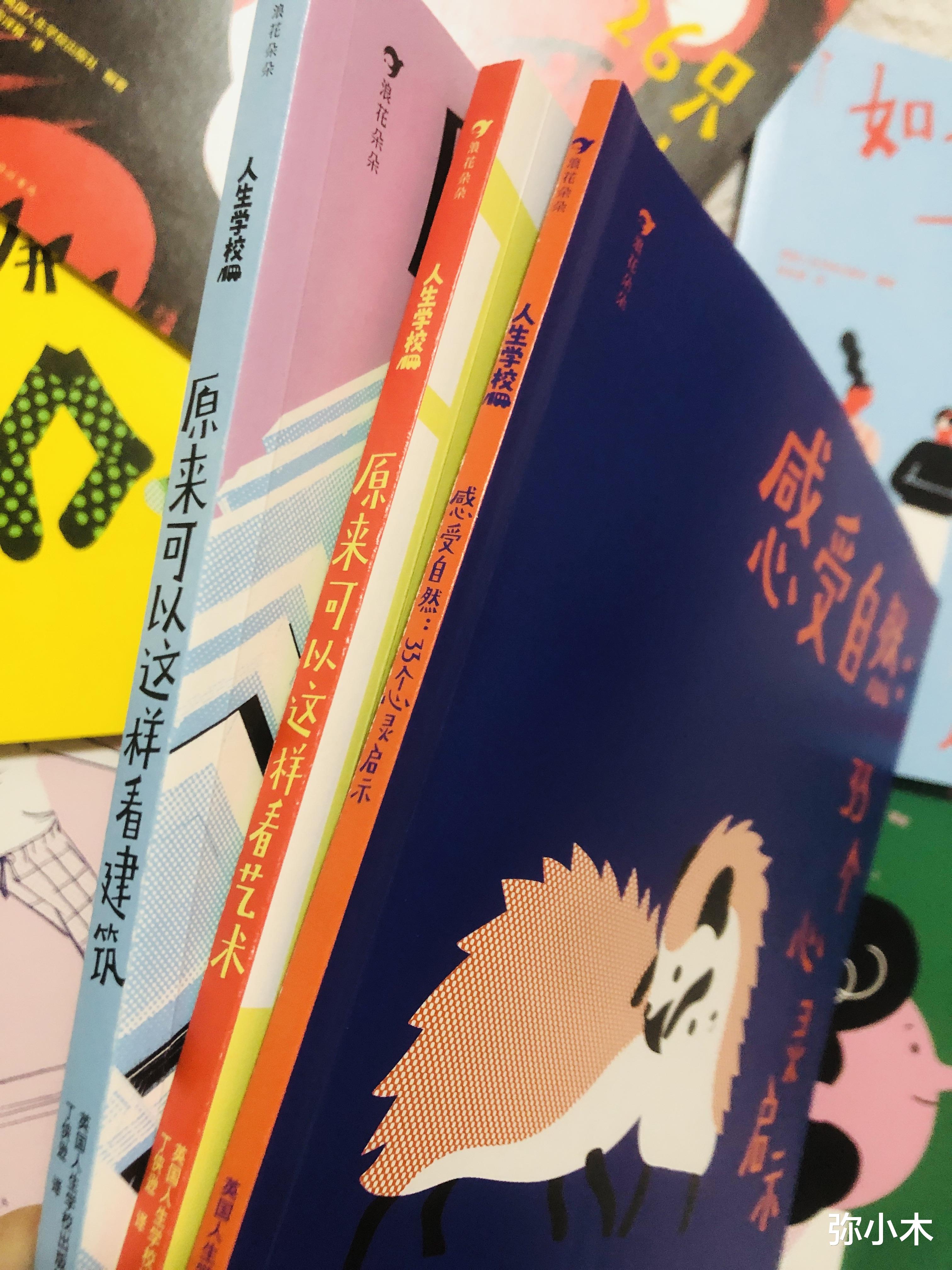

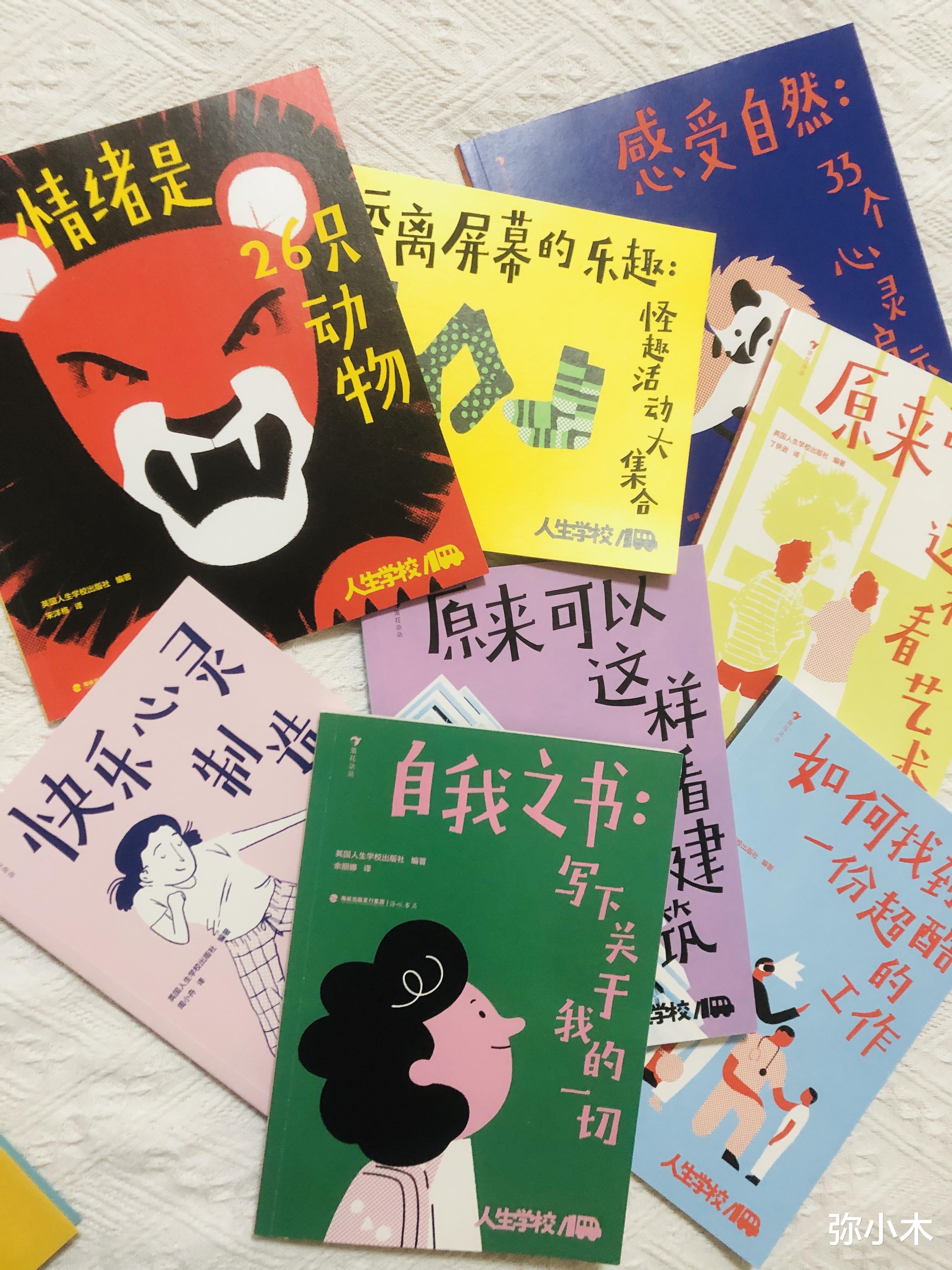

一套价值观正确、能引导孩子认识“自我”的童书,会是他们很好的人生导师。比如这套“人生学校”系列书。

这套书是由哲学家阿兰·德波顿创立的英国人生学校出版社出版。一套8册,可以分两个角度认识“自我”。

向内看“自我”对孩子来说,意味着什么?

教育家孙瑞雪在《完整的成长》中做过这样的总结:

意味着自主、自我价值感、意志、自律、独立、自爱、力量和完整的、统一的内在管理系统,意味着创造的天赋,意味着与真善美同行,意味着拥有和生命系统联结的机会。

孙瑞雪将“自我”,称之为“孩子内在的王者”。如何唤醒孩子“内在的王者”?一起看看看“人生学校”这位“导师”是如何做的吧。

翻开《自我之书:写下关于我的一切》,跟着书中的提问,一步步思考,不要着急,慢慢写下心中的答案。

没有什么比一本书更有耐心了,《自我之书:写下关于我的一切》与孩子讨论“自我”的话题时,是如此有耐心,如此温柔。

《自我之书:写下关于我的一切》的每一页,都在邀请孩子去互动、去思考那些关于“自我”的话题。探索心智、情绪、想象力、良知……

别着急,跟着《自我之书:写下关于我的一切》,开启了解“自我”这扇大门。推开“自我”的大门之后,再跟着《快乐心灵制造手册》来深入了解下“自我”。

虽然《快乐心灵制造手册》看起来聊的是与“快乐”有关的话题,但每一个话题,都离不开“自我”。

聊“父母”的平凡,聊“父母”的唠叨,聊所谓的“期待”,聊“电子产品”、“朋友”、“自信”……等等所有的话题,都与“自我”有关。

《快乐心灵制造手册》同样是如此“温柔”的一本童书,读得人心中暖暖的。读完这本童书,孩子对于“自我”,会有更全面的了解。

既然聊“快乐”,其中的一个话题,值得单独拎出来聊一聊:情绪。

之前看涵盖从出生到老去的《家庭心理百科》时,发现一个现象:从小孩到老年,每一个年龄段的人,都离不开“情绪”的困扰。

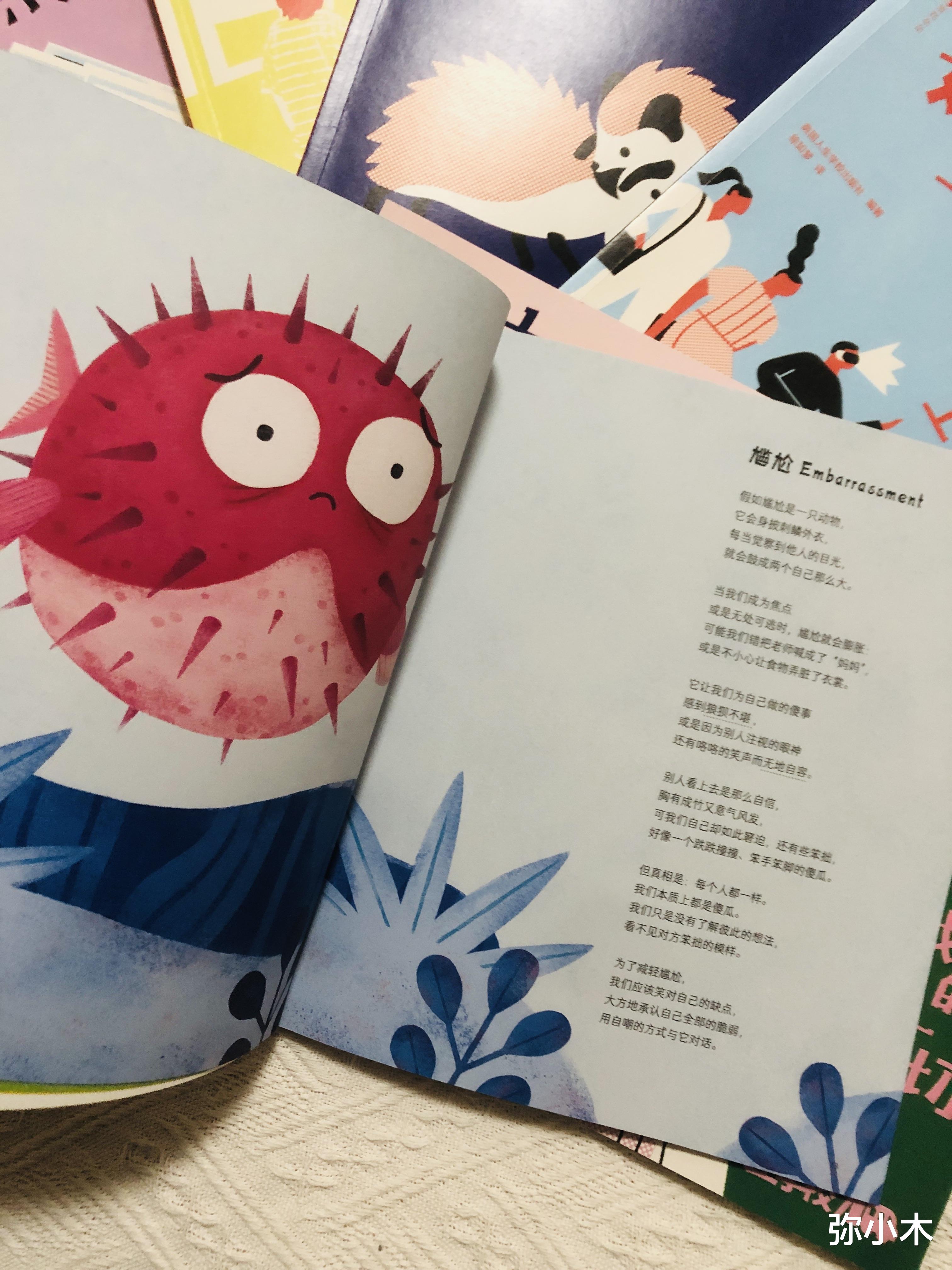

关于“情绪”,可以聊的话题太多了。看过聊“情绪”的书籍,只有这本《情绪是26只动物》是如此生动。

《情绪是26只动物》是这套“人生学校”系列书中第一本翻开的,读着这些像诗歌的句子,那些似乎难以被描述的“情绪”,在这些句子、画面中,一一变得具象化。

了解“尴尬”:

假如尴尬是一只动物,它会身披刺鳞外衣,每当觉察到他人的目光,就会鼓成两个自己那么大。

《情绪是26只动物》里看似简单的语言,默默地看着、轻声地读着,心就那样被融化。

除了“快乐”,了解“自我”的旅途中,别忘了“无聊”这位朋友。

被电子产品充斥的我们,对于“无聊”这件事,好像毫无办法。前两天在外吃饭,等餐间隙,老二口中不停地说着“好无聊啊,好无聊啊”。

其他人忙着看手机,老母亲忙着犯困,没人和老二玩,面对“无聊”,他有些不知所措。当代内观大师德宝法师说,无聊的时候,就针对无聊禅修。对孩子而言,禅修“无聊”太难了点。但可以跟着《远离屏幕的乐趣》的思路,拓展应对“无聊”的时刻。

大人看这本《远离屏幕的乐趣》,大概是会笑出声,怎么会有那么多脑洞大开的玩法,而孩子们一定会非常喜欢这本书。

无聊时可以

试着发现不那么神通广大的英雄

打造属于自己的博物馆

当学会与“无聊”和谐相处,离了解“自我”,又前进了一步。

看完以上这四本,了解“自我”的旅途,就算完成了吗?

当然不是。

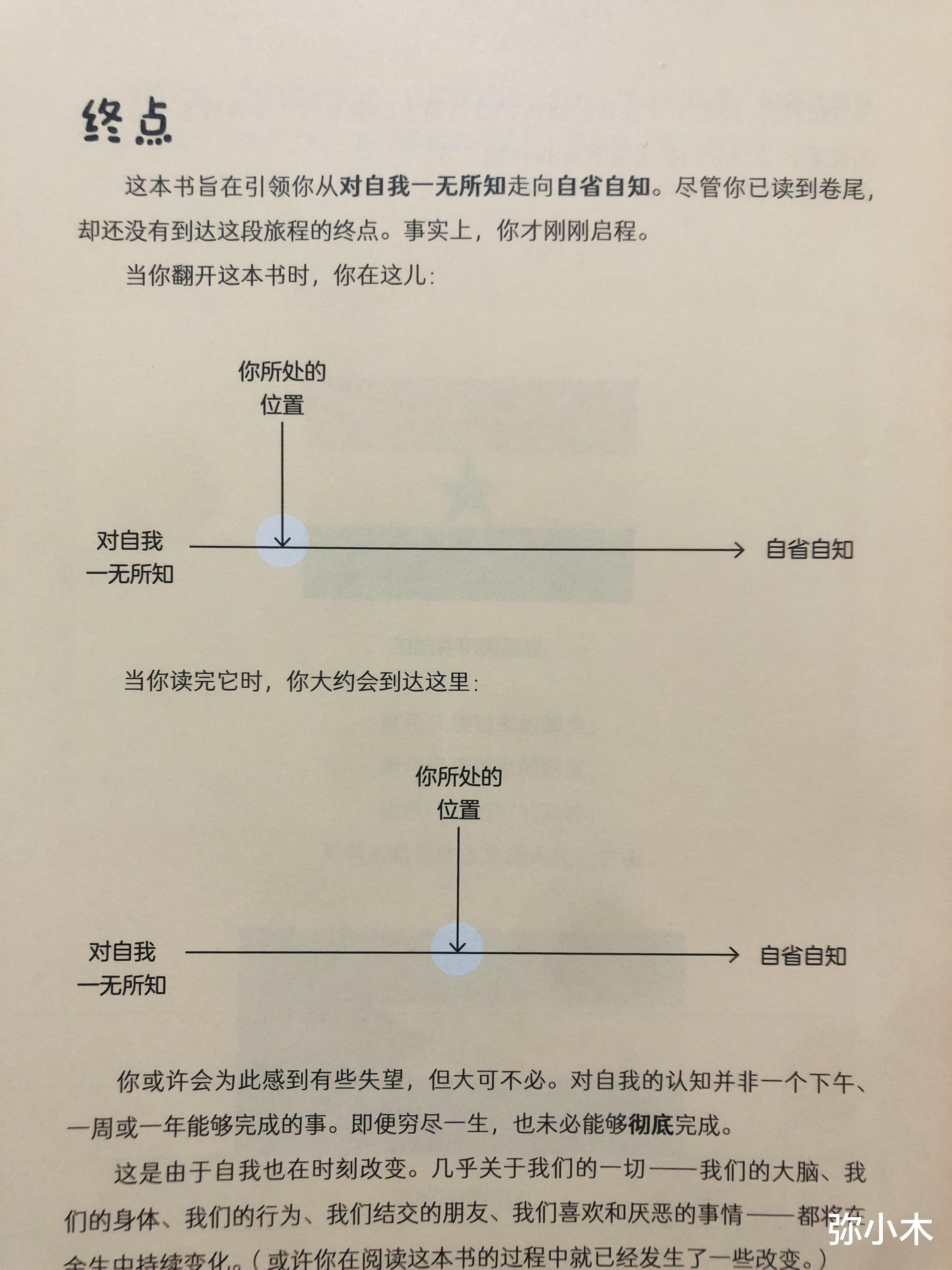

《自我之书:写下关于我的一切》这张图,可以很好的说明了解“自我”的旅途位置。

关于“自我”,孙瑞雪在《完整的成长》中,分享了这样一幅图:

“自我”不仅有内在环境,还有外在环境。

《自我之书》、《快乐心灵制造手册》、《情绪是26只动物》、《远离屏幕的乐趣》引导孩子向内了解“自我”。

而《如何找到一份超酷的工作》、《感受自然:33个心灵启示》 、《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》,则将带着孩子们从外在了解“自我”。

关于外在环境,有很多话题可以聊,“人生学校”挑了孩子成长过程中,他们关注、并对他们将产生实际影响的内容讨论。比如,长大了想做什么?

这个话题我家两娃,不止一次讨论过。

第一次,老二还没上幼儿园吧?当时他的回答是:做个人就好。

老母亲曾为他这个简单而直白的回答感动到落泪。

第二次,老二上幼儿园之后。因为幼儿园老师天天夸老二动手能力特别强,觉得他长大做牙医很适合。然后那段时间,老二的回答改成了:当牙医。

现在?则变成:不知道。

对“长大了想做什么?”,老大自己的困惑是:人为什么只能从事一两种工作,而不能从事很多种呢?

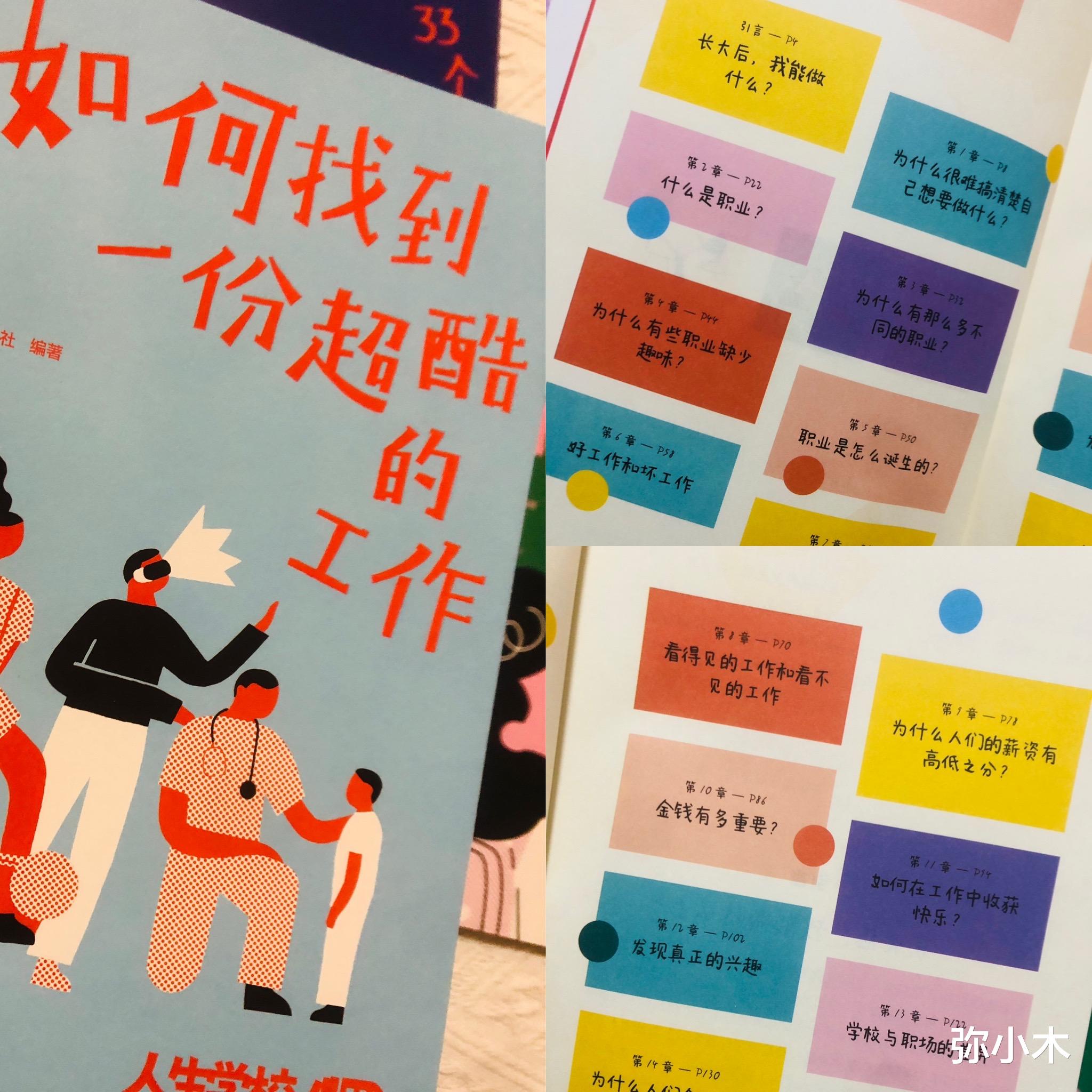

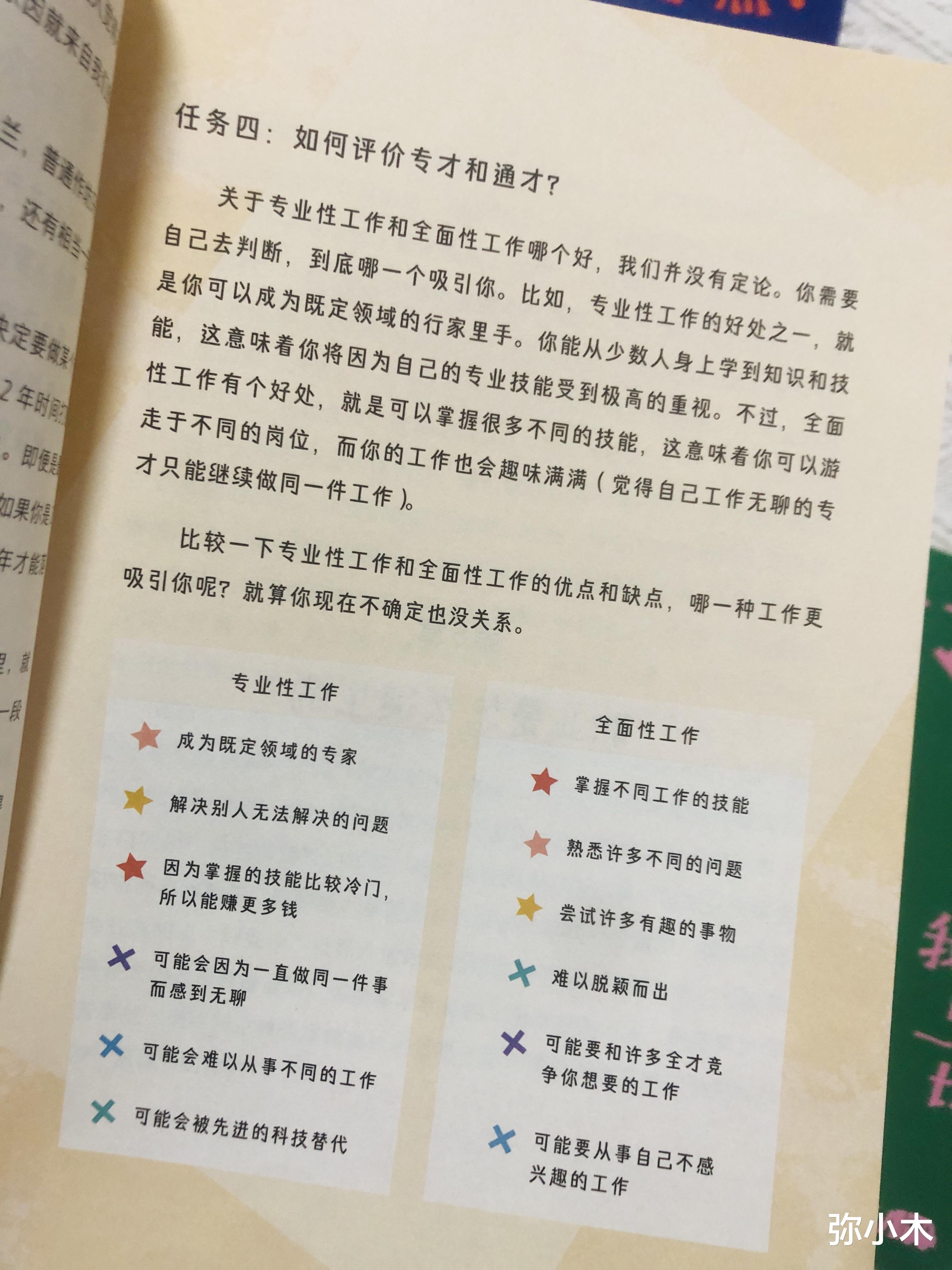

老大的这个疑惑,在《如何找到一份超酷的工作》里有答案:

就算是今天,你也可以选择通才的工作生活。只要你愿意你就可以在一天里做一把椅子、烤三个蛋糕、写首诗、种几株植物。这辈子,你甚至可以从事十余种不同的工作。不过,你的薪酬可能不会很高,你的工作技能也可能不如那些很早就专攻某项工作的人。但付出这样的代价也是值得的,因为你实现了人生中另一个重要的目标:乐趣。

《如何找到一份超酷的工作》看起来讨论的是工作,其实在与孩子讨论的话题中,都是从“问题”出发,引导孩子思考,并且在成长的过程中,慢慢想清楚:你的内心,真正想要的是什么?

在向外看的旅途中,除了“工作”这个话题,大自然也是了解“自我”很好的切入点。《感受自然:33个心灵启示》,将自然中的动物、植物、自然景观,与“自我”联系起来。

豹纹鲨,书中是这样描述:

你可能会对任何事情感到害怕……当你有这样的感觉时,听一听豹纹鲨有趣又重要的发言:"如果你认识我,并真的了解我,就会发现我并不会主动咬你。其实,我只是想和你交朋友。

奶牛:

奶牛总是非常平静。它很有耐心,哪怕大部分的时光里都没有发生什么新鲜事,它也丝毫不会介意。我们将大把的时间都花在了垂头丧气上。我们奢望于明知可能永远都无法获得的东西。

《感受自然:33个心灵启示》里有33个启发,孩子们的想象力那么丰富,他们完全可以在看完这本童书之后,续写那些属于自己、与“自我”有关的心灵启示。

滋养人的不止大自然,还有那些有着历史沉淀的艺术品与建筑。

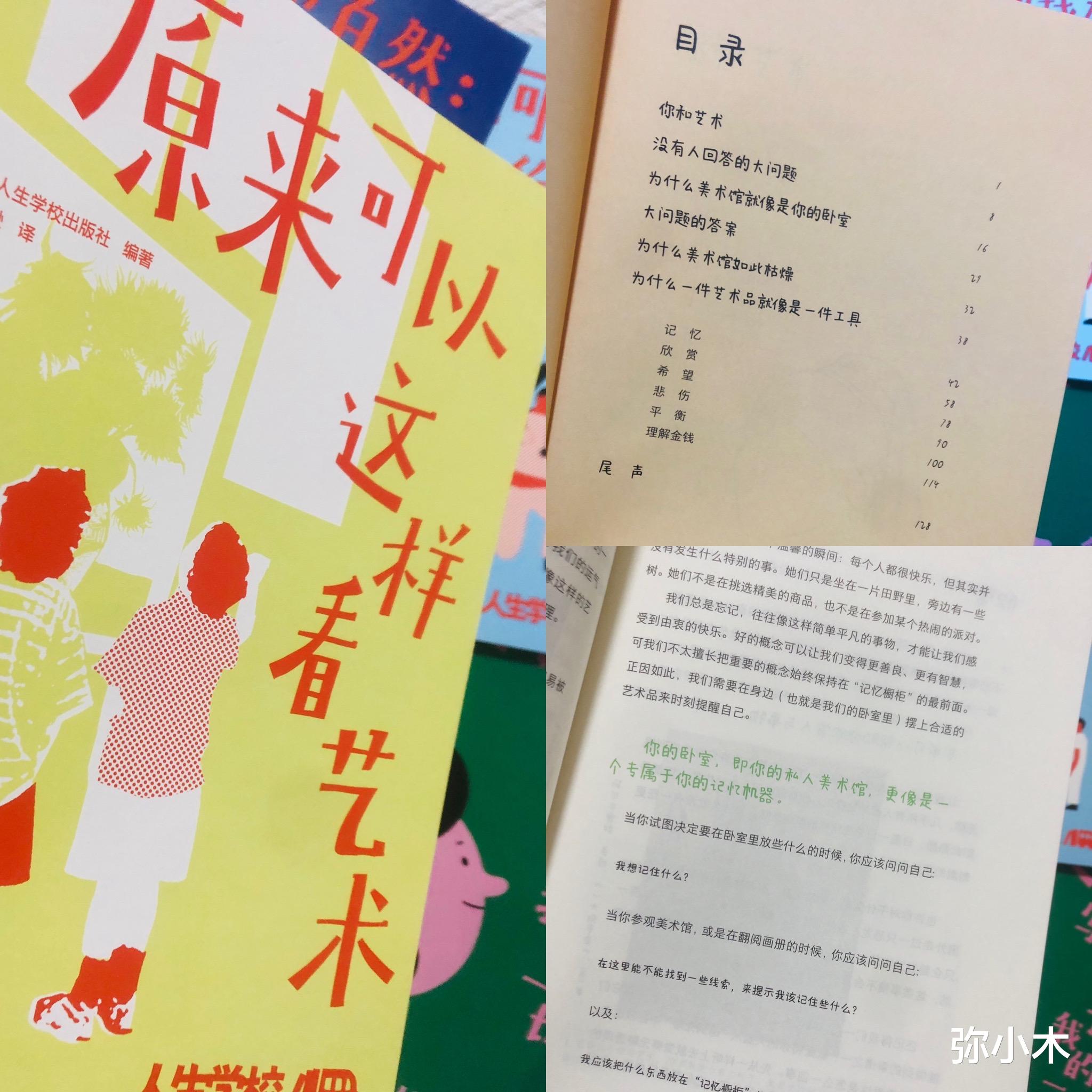

《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》这两本老母亲是放在最后看的,结果出乎意料,这两册完全不够看。

那些看似离我们很远的“艺术、建筑”,在《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》的视角下,变得如此生动。

如果给《原来可以这样看艺术》做个总结,那就是:与“自我”有关的“印象深刻的时刻”。

我们看“艺术”,不需要去记那些像考试的时间、作者,而是去关注与“自我”有关的“印象深刻的时刻”。

《原来可以这样看艺术》像与朋友聊天一样,聊“美术馆为什么像你的卧室”、“艺术有什么用”?在“聊天”中,找到答案,找到属于孩子的“印象深刻的时刻”。

美国教育者黛安娜·塔文纳说:了解“印象深刻的时刻”有助于孩子更好地认识自我。

在生活中,作为大人的我们,不太可能时刻关注孩子“印象深刻的时刻”,但孩子自己可以。他们可以跟着《原来可以这样看艺术》的步伐,在看“艺术”的时候,收获很多“印象深刻的时刻”。

这些收获的“印象深刻的时刻”,将会让他们的“自我”旅途,变得更加丰富。

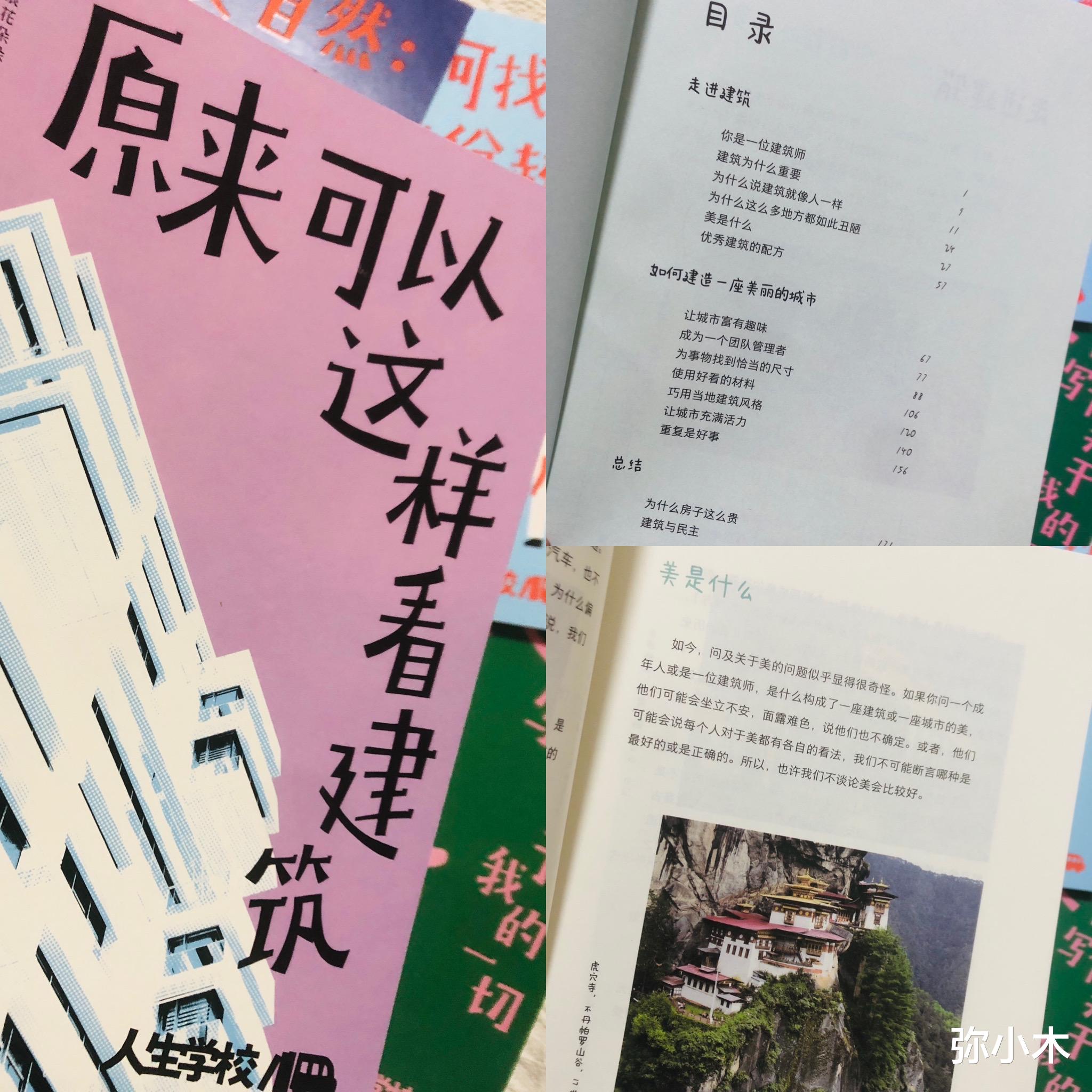

“艺术”如此,那么“建筑”呢?给《原来可以这样看建筑》做总结,那就是一个字:美。

《原来可以这样看建筑》全书,都在通过“建筑”这一视角谈“美”,引导孩子学会与“美”的建筑对话。

当学会了这种“对话”,孩子在面对“美”的建筑时,同样会对“自我”有更深层的理解。分享美的蒋勋说:“美”——在每一个人的心里,真正变成一种长久可以拿出来使自己安定下来的力量。

《如何找到一份超酷的工作》、《感受自然:33个心灵启示》 、《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》,“人生学校”这4册,将引导孩子走向更远的“自我”旅途。

那些额外的收获跟着这套“人生学校”系列书了解“自我”的旅途中,孩子们还会有以下三个额外的收获:

想象力

找到滋养自己的力量源泉

感受深度交谈的力量

想象力

被称为日本战略之父的大前研一,在《第四次浪潮》中特意指出,家长要培养孩子的“手机想象力”。

为什么?

因为在大前研一看来:在网络社会,“有想象力的人”和“缺乏想象力的人”的比例大约是1:39。

具有想象力的孩子,在未来将会有更好的发展。《情绪是26只动物》、《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》这三本童书,将情绪、艺术、建筑,用拟人化的方式,展示在孩子面前。

理解这种方式需要想象力。苏珊·赖特在《绘画,开启儿童创造力》中提到想象力“随着儿童年龄的增长,想象力也会逐渐减退。”,但“在描述想象的世界时,与素材的交流也是一种游戏的方式。孩子会发掘符号的力量,并逐渐培养出连贯思维的技巧。”

孩子们阅读《情绪是26只动物》、《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》,是与书中的“素材”交流,在这个想象的过程中,他们会“发掘符号的力量,培养出连贯思维的技巧。”

想象力是创造力的重要组成部分,而创造力在AI时代同样不可或缺,可汗学院创始人萨尔曼·可汗在《教育新语》中提到要“让学生发挥主观能动性和创造力。”

孩子越了解“自我”,他们做事的主观能动性会越强,他们丰富的想象力,将为创造力打下深厚的基础。

找到滋养自己的力量源泉

这两年有一个观点很流行:远离消耗你的人。

这个观点,对于成人来说,可行性尚且有阻碍,更何况孩子。消耗的关系相对被动,但滋养的关系,却可以主动选择。

比起人,大自然、艺术、建筑,这三方算得上任劳任怨的滋养能量的供应者。

如何让大自然、艺术、建筑,真正成为滋养孩子的力量源泉?通过《感受自然:33个心灵启示》、《原来可以这样看艺术》、《原来可以这样看建筑》这三本书的视角会明白。

悄悄说一句,老母亲已经试过用这三本童书中的视角去看大自然、艺术、建筑,人的精神世界真的有被滋养。

当大自然、艺术、建筑,成为滋养孩子内心世界的力量,那将会是永不枯竭的源泉。

感受深度交谈的力量

“人生学校”系列书的每一本,读起来都让人觉得舒服,很大原因在于全套书采用的都是引导式的对话。

这套书,不是给阅读者单向输出内容,而是引导阅读者主动思考。引导的过程,是如此舒服,让阅读者自然而然地参与一场又一场的深度交谈。

哈佛大学医学院教师丽贝卡·罗兰在《与孩子深度交谈》中说“深度交谈可以带来更大的幸福感。”想要带来幸福感的深度交谈,需要具备“适应性、有来有往、孩子驱动”这三个条件。

阅读“人生学校”的时候,会发觉这套书与孩子的交流方式,刚好具备深度交谈的三个条件。

丽贝卡·罗兰说“孩子与周围的人会有很多互动和关系,每一种互动和关系都会在次要或重要的方面改变他。”

孩子阅读这套“人生学校”系列书,与书的互动内心会带来怎样的变化,谁也不好说。但,这是一件值得期待的事。

前两天逛商场时看到一句广告牌:永远年轻,永远热泪盈眶。

当时还在心中吐槽了一番:有谁能永远年轻?神仙?永远热泪盈眶?那不得累晕?

可在看这套“人生学校”时,脑中就那样自然地想起这句话。看“人生学校”系列书,是可以做到“永远年轻,永远热泪盈眶”的。

一向不喜欢回答“如果”的话题,因为没有“如果”。但在读这套童书时,希望有“如果”:如果,可以回到过去,真希望把这套“人生学校”带给年少时的自己。

因为,“人生学校”系列书,懂孩子所有的成长迷茫。而那些成长中的迷茫,在找到清晰的“自我”之后,将不复存在。

不管时代如何变化,当孩子拥有“自我”这位王者,又有何惧?

“人生学校”系列书,值得与每一位孩子相遇。

Hi,我是弥小木

过好当下最要紧~