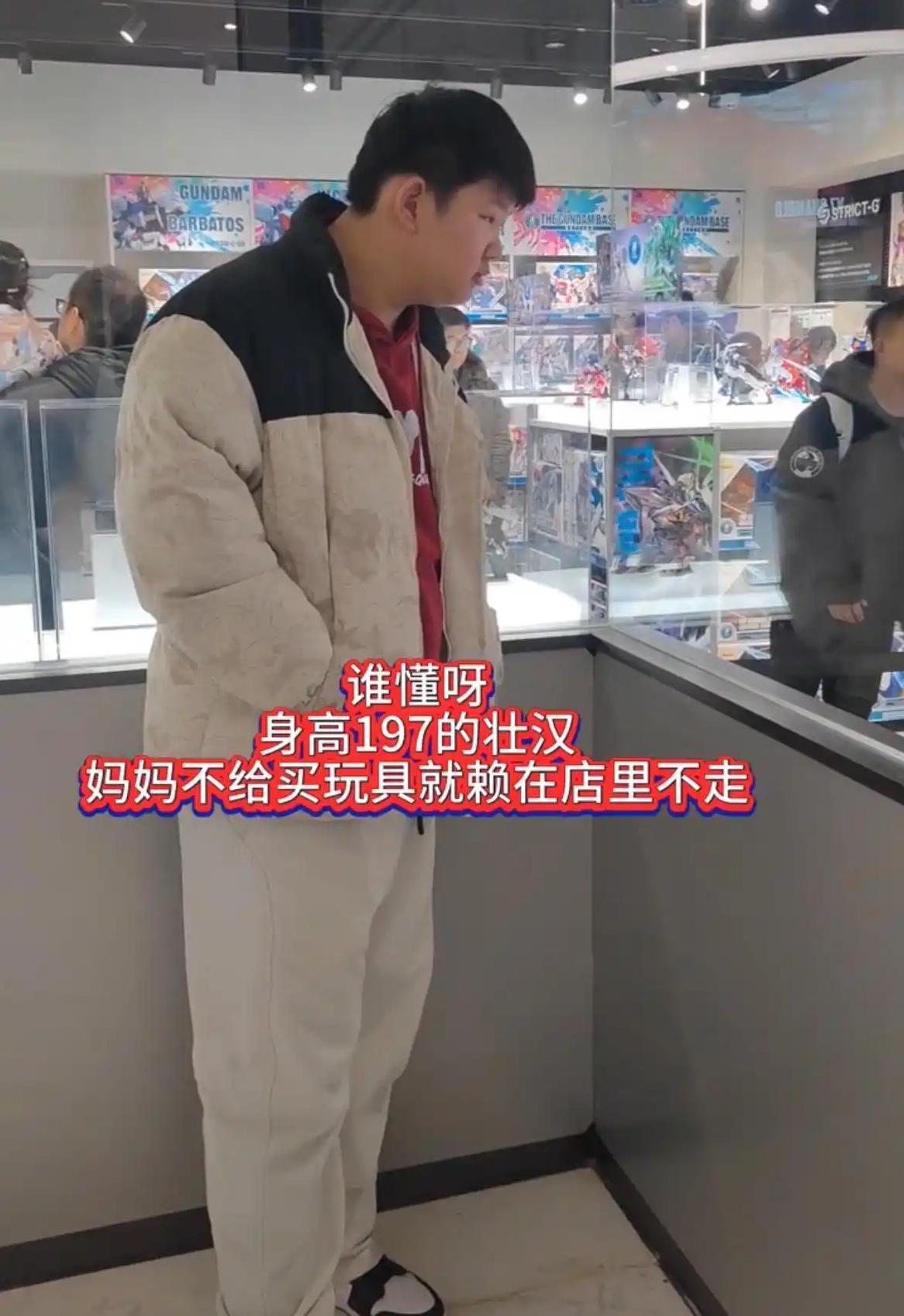

最近网络上流传的一段视频让许多人哭笑不得:一个身高197厘米的13岁少年站在玩具店门口,死活要买一个奥特曼玩具。

他一边拉着妈妈的手,一边奶声奶气地喊:“我还是个孩子!”周围的路人纷纷驻足观看,不少人还揉了揉眼睛,想确认自己看的是不是一个成年人。

没错,他们看到的确实是个身高接近两米的男孩,但内心却依然像个孩子一样。

当代“巨婴”现象:身体成长,心智停滞这种“巨婴”现象在当今社会并不少见。

随着生活质量的提高和营养的过剩,我们的孩子们似乎在身体上迅速成长,但心智却没有跟上。

许多家长忙于满足孩子们的物质需求,给他们喝进口奶粉、吃蛋白粉,希望他们能长得又高又壮。

但在这个过程中,他们似乎忽略了孩子们的心智发育和独立能力的培养。

一项研究数据显示,10年间儿童性早熟的门诊量增长了三倍,很多孩子提前进入了青春期。

与其形成鲜明对比的是,孩子们心智上的发育却远远滞后。

这个矛盾现象,反映了我们现在的育儿方式存在巨大的问题。

中国式家庭教育的隐喻视频中的197厘米的少年,像是一面镜子,反映了许多家庭教育中的普遍问题。

家长们往往非常关注孩子的身体发展,这并没有错,但却在无形中忽略了孩子们心灵的成长空间。

家长们打着“一切为了孩子好”的旗号,控制着孩子的生活细节,却忽略了他们的心智成长和独立能力的培养。

有一个13岁男孩,为了能买到一个奥特曼玩具而当街赖着不走,这不仅让人啼笑皆非,更让人反思:我们的教育方式是否真的合理?

我们是否在过度保护孩子的同时,反而剥夺了他们成长为独立个体的机会?

“催熟”的恶性循环令人担忧的不只是身体与心智发展的不平衡,更可怕的是这种不平衡带来的恶性循环。

随着身高和体型的迅速增长,家长们往往更容易忽略孩子的实际年龄和心理需求,把他们当成成年人来对待。

反过来,孩子们在生活中并没有学到解决问题的能力,变得更加依赖父母。

有网友吐槽:“1米8的初中生打架,老师都不敢拉架,谁知道这个‘孩子’一拳下去有多重?”这种情况下,孩子们既没有足够的心智来应对问题,又因为年幼受到过度保护,结果是他们越来越依赖哭闹和非理性行为来获得关注和满足需求。

从“巨婴”到真正长大的路有多远?

我们不仅要关注孩子的身高,还要关心他们的心理健康。

北京协和医院的一项研究显示,青少年糖尿病患者中,70%与肥胖相关,骨科门诊里,膝关节磨损的初中生比广场舞大妈还多。

更隐蔽的是那些因为身高被同学孤立的孩子,他们内心承受了巨大的孤独和自卑。

当我们笑着看视频中197厘米的少年赖在玩具店不走时,更需要反思是谁折断了他们成长的翅膀。

是那个追着喂饭到高中的奶奶?

是那个用“你只管学习其他不用管”堵住孩子嘴的爸爸?

还是整个社会用“身高焦虑”制造的畸形价值观?

上海某重点中学教师坦言:“现在判作文最头疼,1米8的男生字迹像蚯蚓爬,200字的申请书能错20个拼音。”这代孩子的手,握得住篮球,却握不住一支笔。

看着视频中的少年,我们不禁想起作家龙应台的话:“孩子,你慢慢来。”

当所有家长都在拼命拽着孩子冲刺时,或许我们更需要一场“慢养育”革命。

少喝一瓶蛋白粉,多陪孩子爬一次山;少报一节增高训练课,多教孩子系一次鞋带;少炫耀“我家娃又长高了”,多问问“你今天和朋友玩得开心吗?”

结束语身高从来不是成长的勋章。

能顶天立地,心智健全,才是真正的长大之路。

作为家长,我们有责任教会孩子如何应对生活的挫折与挑战,培养他们的独立能力,而不仅仅是让他们在身体上“早熟”。

当我们再看到类似的“巨婴”现象时,希望能从中吸取教训,反思我们的教育方式,让孩子在健康成长的道路上走得更稳健,更自信。