提及孟良崮战役,整编七十四师赫然在列。

这支全美械装备的甲种师,被誉为国军五大主力之一,是蒋介石的“王牌之师”。

师长张灵甫跟随王耀武,纵横沙场,恶战无数。

蒋介石对其器重有加,屡次擢升,国民党内皆称其“常胜将军”。

然而,他的履历上,却烙印着一桩污点——杀妻案。

1936年,张灵甫亲手结束了结发妻子的生命。

动机众说纷纭,无外乎两种:或言因妒生恨,或称怀疑通共。

然而,后任妻子笔下的张灵甫,却是温文尔雅、怜香惜玉的丈夫。

如此反差,令人困惑。

弃笔从戎,一战成名

1923年,张灵甫考入北京大学历史系,置身时代风暴之中。

北京学生运动风起云涌,反帝反军阀斗争此起彼伏,他亦投身其中。

然而,书生意气纵然激昂,终究难敌现实冷酷。

“秀才造反三年不成”,他渐生倦意,认定空谈无益,遂愤然弃笔,改投军旅。

翌年,他前往河南开封,加入胡景翼麾下的国民二军军官训练团,正式迈入军人生涯。

战场才是改天换地之处,拳头和子弹才是最直接的语言。

训练团期间,他展现出不凡的军事素养,体魄强健,纪律严明,极受教官赏识。

不久,黄埔军校在开封秘密招生。

张灵甫获友人举荐,考核通过,1925年5月正式入学,成为黄埔四期学员。

此后,他置身蒋介石精心打造的军官摇篮,接受严格军事训练。

毕业后,适逢北伐战争爆发,张灵甫被编入国民革命军第一军第一师第二营,授任排长,随军征战。

后来在江西的恶战,让他一战成名。

当时北伐军势如破竹,攻城略地,然而战局并非一路顺遂。

在江西德安南浔铁路沿线,张灵甫所在部队遭遇孙传芳主力卢香亭部,敌势强盛,己方兵力悬殊,军心动摇。

面对如此险境,张灵甫主动请战,向营长建议趁夜发动奇袭,以小股兵力破敌阵,乱其心。营长深思后准许其策。

当夜,张灵甫亲率敢死队,趁敌营戒备松懈之际悄然摸入,一声枪响,拉开了腥风血雨的序幕。

敌军仓促应战,阵脚大乱,北伐军趁势强攻,局势瞬间逆转。

战斗激烈异常,张灵甫身先士卒,冲锋陷阵,右腿中弹,血流不止,张灵甫强忍剧痛,死咬牙关,直至战斗结束才肯倒下。

此役大捷,张灵甫一战成名,因作战勇猛,战术果敢,被迅速提拔为连长。

不过,腿部旧伤却终生未愈,自此落下跛疾,步履一瘸一拐。

此后的几年间,他辗转各大战场,随军征战南北,既参与蒋介石与军阀各派的混战,也多次加入对工农红军的“围剿”行动。

他手段凌厉,性格暴烈,杀伐果决,军中威名日盛。

短短数年,他便由基层军官迅速攀升,成为第一师独立旅第一团团长,跻身国军精锐之列。

战火锻造了他的军人生涯,亦塑造了他凶悍狠厉的性格。

几段感情皆悲剧

官场得意,情场未必顺遂。

纵观张灵甫一生,四度婚姻,皆有故事。

第一段是封建婚姻,妻子邢凤英是名存实亡的结发妻。

求学时,父母已为张灵甫定下婚约,新娘邢凤英,乃同乡女子。

她不识字,却勤俭持家,相夫教子,事翁奉姑,终日操持家务,典型的贤妻良母。

新婚之初,夫妻尚有几分恩爱,然时移势易,张灵甫仕途步步高升,身披戎装,频繁出入军中权贵圈层。

他渐嫌妻子乡野气重,不善应酬,带不入社交场合,遂生嫌隙,终至形同陌路。

二人所生之子,小名“小礼”,却未能留住父亲的心。

张灵甫的第三任妻子,乃陕西女子,此女嗜鸦片成瘾,二人婚姻维持不久便以离异收场。

此女与张灵甫育有一女,可世道无情,时代动荡,最终不堪折磨,选择自尽,令人叹息。

第四段婚姻:王玉龄,乱世中的最后一任妻子

抗战胜利后,张灵甫升任整编七十四师师长,兼任南京警备司令。

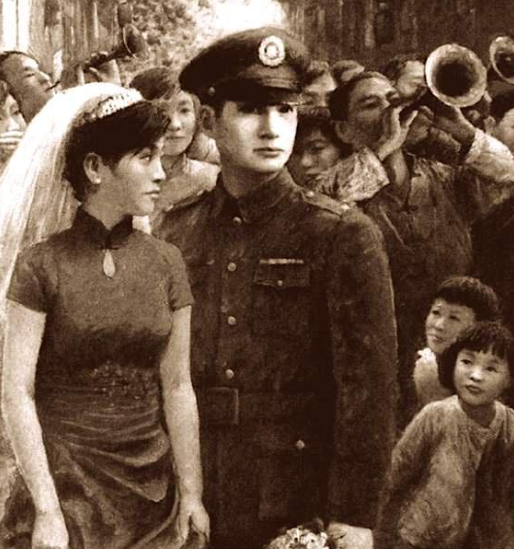

风华正茂的南京女子王玉龄走入他的世界。

她出身优渥,受过良好教育,年轻貌美,谈吐不俗,令人惊艳。

二人迅速步入婚姻殿堂,婚后育有一子一女(一说为一子)。

然时局动荡,解放前夕,王玉龄携子逃往台湾,后定居美国夏威夷,其子仍留台湾。

而在其中最具有悲剧色彩的,当是他的第二任妻子。

黄埔军校毕业后,张灵甫官至团长,经友人介绍,结识了四川女子吴海兰。

此女秀外慧中,知书达理,举止娴雅,且通晓川剧清唱,音韵悠扬,令人倾倒。

二人相识不久,便陷入热恋,旋即成婚。

吴海兰婚后相夫教子,温婉贤淑,深得军中友人艳羡,皆称“张团长有福”。

她不仅精心操持家务,更能陪伴张灵甫出入交际场合,体贴入微。

二人育有一女,取名芳芳。

但她没想到,自己有天会死在自己爱人的枪下。

究竟为何杀妻

1936年冬,张灵甫亲手结束了妻子吴海兰的性命。

这桩惨案在当时轰动一时,至今仍众说纷纭。

关于杀妻原因,主流说法有二:一者,张灵甫听信流言,疑妻不贞,怒火攻心,举枪相向;二者,妻子触及军中机密,张灵甫怀疑其“通共”,遂手刃枕边人。

第一种说法是疑心生祸,愤而杀妻。

1936年9月,时任七十四师一一三团团长的张灵甫,奉胡宗南之命,随军进攻陕北苏区,家眷安置于西安。

某日,一位熟识的团长回城探亲归队,张灵甫闲聊间问道:“可曾见过我妻子?”

对方随口打趣:“见过,她和一个西装革履的年轻人走在一起,看上去十分亲密。”

此言如雷贯耳,张灵甫顿时脸色大变。

他本性寡言,然内心刚烈,嫉恨交织。

军中素以“铁血刚烈”著称的他,如何能忍受戴“绿帽”的羞辱?

堂堂七尺男儿,岂能被人背后讥笑?

一时间,愤怒、怀疑、羞耻交织,他再无心军务,遂急请假回西安,要与妻子对质。

吴海兰不知祸事临头,见丈夫归来,欣喜不已。

她精心打扮,笑颜如花,殷勤相迎。张灵甫脸色阴沉,却强压怒火,冷冷道:“许久未曾吃饺子了,给我包一顿吧。”

贤惠如她,自无二话,立即拎起篮子,去自家菜园割韭菜。

此刻,张灵甫紧随其后,眼神冷漠而深邃,目光如刀。

他看着妻子弯腰劳作,似乎仍是那个温柔贤惠的女子,然而脑中挥之不去的却是“红杏出墙”的画面。

理智彻底断裂,他掏出手枪,对准妻子的后脑扣下扳机,枪声骤响,鲜血溅落泥土,吴海兰倒在自家菜地,再无声息。

而刘光宇(时任张灵甫部下)却披露了另一版本的杀妻内幕,内容更加惊悚。

据刘光宇所述,吴海兰的死,并非因风流韵事,而是涉及更为敏感的政治问题。

胡宗南部队正与红军在川陕一带激战,当地地下党活动频繁,特务横行,军情复杂。

张灵甫身为一线军官,警惕性极高,对“通共”二字尤为敏感。

某日,他偶然发现妻子擅自翻阅并拿走了部分军事文件,且问之无果。

面对丈夫的盘查,吴海兰三缄其口,拒不解释。张灵甫疑虑陡生,怒火攻心,怀疑妻子或被共产党策反,甚至暗通敌手。

若换作旁人,或许尚有回旋余地。

奈何,张灵甫刚从血雨腥风的前线归来,满身杀伐之气,偏又最忌“背叛”二字。

他性格暴烈,疑心极重,容不得半点动摇。

怒不可遏之下,他终究未能克制冲动,举枪射向枕边人。

枪响之后,吴海兰香消玉殒,鲜血染红自家菜园。

事发后,张灵甫很快意识到问题的严重性。

倘若“通共”罪名传出,后果不堪设想。

为保自身,他急忙封锁消息,对外宣称此案因感情纠葛所致。

但无论是哪种说法,其中有一点是共同的,那就是张灵甫的个性。

或许是因为早年残疾,或许是成长经历,张灵甫性格善妒、易怒、偏执。

并且张灵甫其人沉默寡言, 不擅交际,很多事不说就容易憋在心里,也很容易出现心理问题。

而这是其狠下杀手的根本原因。

吴海兰无端被杀,舆论哗然,民间愤怒,尤其是妇女界群情激愤,纷纷上书控诉。

有人甚至将状纸递至宋美龄案前,请求严惩凶手。

宋美龄闻讯震怒,责令蒋介石查办此案,蒋遂命胡宗南将张灵甫押解南京,交由军事法庭审判。

然而,审判结果却令人玩味。

蒋介石口头上要求“严惩”,但胡宗南等人极力庇护,最终张灵甫仅被判10年监禁,处罚轻微。

有人推测,此案背后或牵涉更深内幕,不便公开;也有人认为,张灵甫虽手染人命,但在军中威望颇高,蒋介石不愿彻底弃用,遂网开一面。

事实是,张灵甫并未在牢狱中服满十年。

抗战爆发,时局动荡,国军急需前线悍将。蒋介石深知此人虽性情乖戾,然战场之上却颇具指挥才能,遂以“国难当头、用人唯才”为由,迅速将其释放,令其戴罪立功。

被囚一年有余,张灵甫心境大变,虽未公然忏悔,但在书信中曾言:“因杀妻当楚囚。”

此言表明,他对杀妻之罪并非毫无悔意,亦深知自身罪责难逃。

传闻他曾提枪寻找当初玩笑开得太过的副官,意欲泄愤,然副官早已不知所踪。

囚禁期间,他还拍摄了一张狱中照片,寄往数千里之外的岳母昊张氏。

此举究竟是愧疚难安,抑或仅为掩饰罪行,外界众说纷纭。

走出牢狱后,张灵甫投入战场,欲借军功洗刷污名。

淞沪会战、南京保卫战,他皆身先士卒,作战凶猛,屡建战功。

论其军事能力,虽算不得统御全局之才,然在阵前冲杀,确实可称“能征善战”。

在抗战时期,他的确有功于国。

抗战胜利后,张灵甫被蒋介石进一步重用,授任整编七十四师师长,成为蒋系王牌悍将。

1946年6月,蒋介石撕毁停战协定,悍然发动全面内战。

是年10月,张灵甫奉命进攻涟水,两度强袭,使华东野战军损失不小。

其作风凶悍,战法凶猛,令解放军不得不暂避锋芒。

此后,他率部紧追解放军不舍,孤军深入,从苏北一路追杀至山东,竟不顾战术配合,与友军脱节,落入解放军精心布设的陷阱。

1947年5月,陈毅、粟裕指挥华东野战军,精准捕捉战机,断其退路,将整编七十四师三万余人围困于孟良崮。

此战,解放军围而歼之,国军王牌之师全军覆没。

战至最后一刻,张灵甫仍执迷不悟,拒绝投降。

最终,在孟良崮山巅被解放军击毙,尸身伏地,终结了他罪恶而疯狂的一生。

参考资料:魂牵梦系六十年 何广华,石素英,王艳科