这是件高兴又带些悲伤的事,大家别太难过,不用哭。

通常来说,家里要是有人不在了,家里的人都会穿上那种“孝衣”,整天眼泪汪汪的。

但有那么一种丧礼,它跟别的不同,主要是喜庆的氛围。去参加的人,都是聊着笑着,脸上不见半点哀伤。

这种情况,人们通常称之为“欢乐丧事”。

但不是说人死了都能叫“喜丧”,这得看情况,有它的规矩。

【传统与变迁——喜丧背后的意蕴】

在中国长久以来的文化传承里,人们对生死问题一直很看重,这是个核心话题。

不过,在以往的一些地方,大家普遍都觉得死亡是件特别伤心的事,所以葬礼上往往都是悲伤和压抑的气氛。

要是有人在葬礼场合看起来很高兴或者不够庄重,大家往往会觉得这是对逝者的不尊重,说不定还会直接被请出葬礼场地。

不过,日子一天天过去,中国的葬礼习俗慢慢有了改动,其中最为关键的变化就是兴起了一个新传统。

跟以前那种既悲伤又庄重的传统葬礼比起来,喜丧这种特别的习俗,在现代商业化和快速发展的影响下,已经慢慢变成了历史书里头的一小段说明文字了。

不过,要是只因它跟传统不太一样,就给它扣上“背离传统”的帽子,那可就太片面了。

聊起喜丧的由来,得从清朝那会儿说起。

那时候掌权的满族,他们带着与众不同的游牧生活方式,不咋信汉人那套“生死命中注定,富贵老天爷安排”的说法,他们觉得人自己的努力能胜过老天。

一开始,大家根本不接受这种做法,因为在老辈人的观念里,死亡是件特别让人难过的事,得通过哀悼来表达心情。所以,搞喜丧这种做法,一开始就遇到了很大的阻力,很多人都反对。

然而,日子一天天过去,喜丧这种习俗逐渐被不少汉族家庭接纳,而且还在全国范围内流传开来。

有人讲,喜丧这事儿,体现了老祖宗的聪明才智,里头藏着好多关于人生的深刻道理。

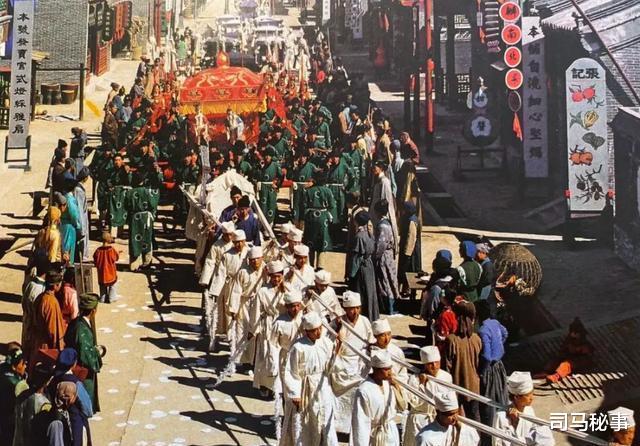

喜丧跟一般的丧礼真不一样,它不用那种哭哭啼啼的悲凉氛围。相反,现场灯光亮堂堂的,特别耀眼,还有热闹的歌舞表演,看得人眼花缭乱。更特别的是,一开始几天大家可能会难过地掉眼泪,但到了最后一天,竟然会举办演出庆祝。

这真的把生和死结合得很巧妙,既缅怀了逝去的亲人,又不会让人因为太过悲伤而一蹶不振。

不过,要办喜丧也是有规矩的,不是谁都能随便办的。

【谁能办“喜丧”?】

喜丧这规矩挺讲究,不是随便谁走了都能这么办的。

最关键的是,喜丧这事儿,得是老人家走了才行。

当一个人年纪轻轻就离世,这肯定不是什么好事,也不该当成喜事来办丧礼。

你得明白,年纪轻轻就没了,这事儿真让人难过。一个小伙子,人生才刚刚开始,可能还没成家,或者刚当上爸爸,这时候他的父母、朋友、恋人,肯定都心碎一地,哭得不行。

不过,人到了啥时候算老去世,其实也有个大概的说法。

以古人的眼光来衡量,能活到80岁那真的是相当不容易了。

那时候医疗水平很低,人们的平均寿命只有40到50年,就连好多王公贵族也就活到60岁左右,秦汉时期的皇帝们,大多数也没能超过60岁。

所以讲,要是能活到80岁,那真的是少之又少,非常难得,这就说明这个人特别有福,人生大体上已经算是没啥遗憾了。

这种情形离世,才适合办个热闹的丧事。

打算办喜丧的老人,最好是家里人多,儿孙一大堆的那种。

这在古代,可算是少见的好运气。

这位老人家能养出这么多后代,真是他这辈子的一大成就,相当了不起。

因此,他离世后,咱们别太难过,该以喜丧的方式来纪念他这一辈子的成就。后代们得挂上灯笼,放声歌唱,热热闹闹地欢送他,让他一路顺风到那个极乐的地方,安心享受安宁的日子。

而且啊,喜丧这事儿吧,得是老人家一辈子身体倍儿棒,从没被啥大病找上门,一直到走的那天都还精神头十足。这样的状态,大家都说是老人家这辈子积了大德,福气满满呢。

反过来讲,要是有个老人在活着的时候,一直被病痛缠身,治也治不好,每天都得拖着病怏怏的身体勉强活着,到最后走得时候瘦得皮包骨,那这样的情况下,办喜丧也就不太合适了。

在喜丧这种特殊仪式里,大家绝对不能哭,也不能流露出任何悲伤的情绪。

所有来的客人都得穿上红色的庆祝衣服,脸上得挂着笑容。主办方还会请来耍杂技的和唱歌跳舞的团队,给大伙儿添点乐子。

停灵仪式过后,音乐队开始吹奏起喜庆的曲调,儿孙们合力抬起棺材,一路护送老人到墓地,让他入土为安。

仪式搞完之后,子孙们还得定期去坟上祭拜先人,表达孝心。

为啥喜丧会有这么多讲究呢?

这事儿说到底,跟古代人的文化观念有联系。

古时候,大家都深信一个道理,那就是“做好事有好报,做坏事会遭殃”。

要是个人活着的时候,好事做得比坏事多,那他肯定会得到好果子吃,福气满满,最后安安稳稳地享尽天年。

反过来讲,要是有人一辈子净干坏事,那他可就得遭报应了,会得上一身的病,说不定年纪轻轻就没命了。

而且,家里孩子多不多,也被大家当成是一种有福气的表现。

古人很看重延续香火,所以孩子多被认为是人生的福气。要是谁连个娃都生不出来,那就说他造孽不少,会遭到不小的报应。

这么说吧,从文化的角度来看,那些办喜丧的老人,真的是最有福气的——他们既长寿又健康,儿女成群,孙子孙女一大堆。

他们这辈子过得挺顺当,没碰上啥大灾大难的,算是活得圆满了。

说白了,喜丧这玩意儿不是随便啥人都能碰上的。它有好多严规矩,非得是那种品德高尚、福气满满、儿孙成群的老人家,才有资格享这福分。

当然,现在再看这种说法,带点迷信的味道。

不过,放在那个时代的文化背景里看,它给老年人的人生终点给出了一个挺乐观的说法。

说白了,喜丧就是给那些长寿、儿女众多、身体还倍儿棒的老人家办的,为的是好好庆祝他们这一辈子取得的种种成就。

要是不满足这些条件,那就别办那种喜丧了,这其实是古人希望有个好归宿的想法。

【寿终正寝:古代与现代的喜丧观念】

古时候,大家都觉得能在家中安然离世是件好事,觉得死亡就像是生命自然而然地走到头,这样就不会再被病痛给折磨了。

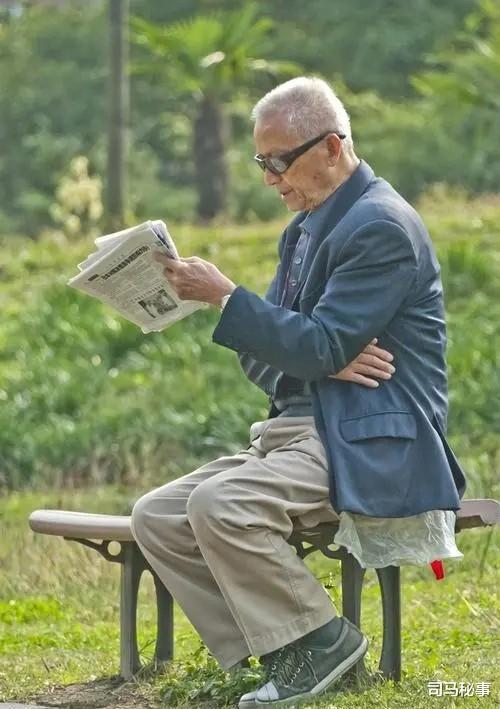

老年人嘛,能平平安安地过晚年,不走病痛这条路,直接安详离去,那真是修了一辈子的好福气。

那时候,大伙都信命,觉得老人家到了晚年,身体不好,整天躺在床上,那是自然而然的事。对他们来说,去世就像是人生旅程走到了头,没啥好难过的。

所以,古代的丧事如果带着喜气,主要是看重长寿和后代多,这跟咱们现在的想法不太一样。

古人觉得,能活到60岁那就是高寿了,是件大喜事。他们觉得,老了以后身体不好,经常生病,那是因为年轻的时候干了太多坏事,这是老天爷给的惩罚。这种事儿,得坦然接受,别抱怨。

而且啊,古代人对家里儿女双全,还有儿孙满堂特别看重。

他们觉得孩子多就是福气满满,能让自家的血脉一直传下去,心里头那叫一个踏实。

所以,以前的人特别看重生儿育女,就盼着孩子们能围在身边,儿孙满堂。他们结婚也早,这样一来,一家子里有四代人,甚至五代人一起生活,还是挺常见的。

不过现在大家结婚都晚了些,更注重过小两口的日子,因此办喜丧的事儿就没那么多讲究了。

另外啊,那时候医术不咋地,生病是家常便饭。能活到60多岁,那就算是高寿了,是件值得好好高兴的事。

不过,科技在不停进步,现在的医疗水平有了大幅提高,人们的平均寿命已经超过了70岁,有的人甚至能活到80多岁。

现在这种情况,大家对死亡这事儿看法变了很多。

现在的人们更看重生活过得好不好,对死没那么害怕了。他们更愿意好好享受活着的每一分钟,对死也看得更开了。

因此,现在对于喜丧的要求变高了,得活到80岁以上才算是长寿老人。

说实话,古代人和咱们现代人对喜丧的看法真的不太一样。古代吧,他们更看重生命的不断传承,还有子子孙孙能一直繁衍下去。但现在呢,大家更关心的是生活过得好不好,质量高不高。

不过,不管是哪种看法,其实都体现了大家对生命的看重和喜欢。

如果一个人这辈子活得真正充实无憾,那到时候走了,大家心里也不会太难过。

呸