清晨的阳光洒在北京大学的校园里,学生们三三两两地走进教室,准备听一位国际知名的学者讲座。

这位学者不仅是诺贝尔文学奖得主,还被誉为现代哲学的先驱,他就是——伯特兰·罗素。

正当学生们期待着听到高深的哲学理论时,罗素却提出了一个让人意想不到的问题:“汉字,你们平时使用的汉字,是否存在某些缺陷?

这样一个开场白让大家一时愣住了,汉字在中国文化中有着悠久而深厚的历史,没想到竟然有人质疑它。

带着疑问的眼神,学生们开始认真聆听罗素的讲解。

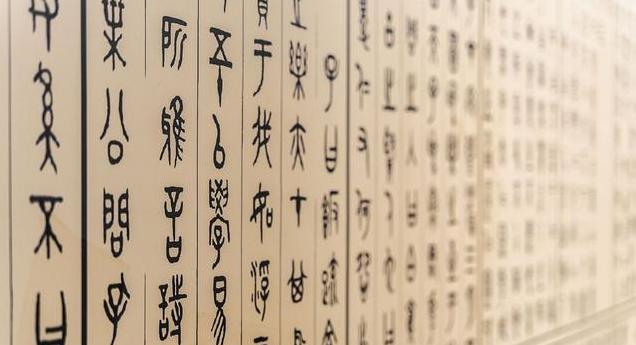

我们都知道,汉字是世界上最古老的文字之一,已有几千年的历史。

从最初的甲骨文到如今的简体字,汉字经历了无数的变革。

可能你不知道,即使是在国外,汉字也有不小的影响力。

比如日本,许多文字都是从汉字演变而来的。

这也是为什么很多中国人在日本旅游时,看到日文会有一种熟悉感。

新加坡和越南等国家,也广泛使用汉字或者汉字的变体。

更不用说,现在汉语在世界范围内都被当做一种重要的语言来学习。

汉字的影响力,毫无疑问是巨大的。

罗素的生平与学术成就伯特兰·罗素,不仅是英国贵族家的后裔,更是一位杰出的哲学家和数学家。

他自幼便对数学和哲学有着浓厚的兴趣,18岁就考入剑桥大学,主攻数学,并获得了数学荣誉学位。

随后,他还在多个国家的大学进行讲学,发表了许多有影响力的学术论文。

罗素不仅有着卓越的学术成就,更是因为他的批判性思维和独特的观点而闻名于世。

所以,当他在北京大学提出汉字存在缺陷时,大家也不得不认真对待。

罗素的第一个观点是汉字的笔画太过繁琐和复杂。

他指出,当时的中国,社会上文盲率极高,很多普通老百姓因为汉字难学而选择放弃学习,进而成为文盲。

确实,想象一下,一个普通的汉字需要十几个笔画,写起来的确很费时间。

相比之下,字母文字的学习就轻松许多,只需要记住26个字母,便可以组合成各种词汇。

罗素特别提到,当时使用的繁体字更是复杂,比如“北京大学”这四个字中的“學”字,光一个字就有16个笔画。

过于复杂的汉字,无疑在当时给文化普及造成了很大障碍。

汉字多音字和无固定字序的挑战第二个问题,是汉字的多音字和无固定字序。

他解释说,汉字的字形虽然独特,但多音字和没有固定排列顺序,让学习和使用变得非常困难。

在英语体系中,26个字母组合成词汇,而且这些词汇是有固定排列顺序的,更容易查找和记忆。

例如“差”这个字,有多种读音——“chāi”、“chā”、“chà”、“cī”、“chài”。

不仅学习者容易混淆,即便是母语者,有时候也会感到困惑。

再比如“牛奶”和“奶牛”,不过是两个字的前后次序,但含义完全不同,这种灵活性在很多情况下反而增加了学习和使用上的难度。

外来物品没有词汇去表达

罗素提到的是当时汉字在表达外来事物时的局限。

那时候,很多新鲜事物传入中国,却难以找到合适的汉字表达,于是人们通常在前面加上一个“洋”字。

比如“洋人”、“洋糖”、“洋车”等等。

这种现象虽然在一定程度上解决了问题,但也反映出汉字在面对新事物时的局限性。

随着时代变迁和文化交流的加深,外来词汇越来越多,汉字如何应对这些新挑战,也是一个重要课题。

正是这样一个备受尊敬的智者,以他独特的视角和严谨的逻辑,指出了汉字在当时存在的三大缺陷。

虽然罗素的观点曾引起不少争议,但不能否认,他为汉字的改进提供了一些启发。

简体字的推广、多音字的规范化,一切都是在对于过去问题的回应和改进。

其实,任何一种文字体系都有其优缺点,关键在于我们如何去面对和解决。

汉字不仅是一种记录语言的工具,更是中华文化的象征。

通过改进和优化,让汉字更加便于学习和使用,才是我们对待自己文化最好的态度。

有时候,直视问题、勇于改进,反而是迈向光明未来的开始。

与其停留在对传统的迷恋,不如让传统在时代的洪流中焕发新生,这是我们每个人都应该思考并努力实现的目标。