北洋陆军各师是袁世凯政权军事力量的核心载体,其建制沿革与战力消长直接反映了民国初年军事体系的转型与矛盾。从袁世凯小站练兵时期的“六镇”基础,到护国战争前膨胀至33个师的庞大规模,各师在编制、装备、地域控制等方面呈现鲜明差异。

这种差异既是中央集权与地方分权博弈的产物,也为后续军阀割据埋下伏笔。本文以1912-1916年北洋陆军主要师级部队为研究对象,通过建制沿革、武器配置、战役表现三个维度,揭示其在中国军事现代化进程中的特殊地位。

袁世凯的统治根基源自小站练兵时期建立的北洋六镇。民国成立后,这些部队通过改编与扩充,成为控制全国的战略支柱。

1. 第三师(曹锟部):机动兵团的典范

建制沿革:前身为1905年成军的北洋第三镇,1912年改镇为师。1913年抽调步、炮、工兵组建混成旅赴察哈尔剿匪,1915年扩编至1.2万人。

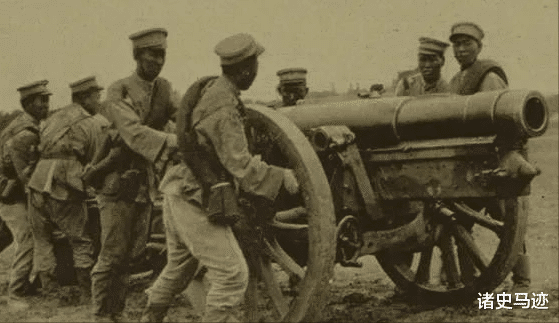

武器配置:主力装备德制毛瑟1898步枪(射程2000米)、马克沁重机枪(射速600发/分钟)及克虏伯75mm陆炮(射程6000米),炮兵占比达12%,远超陆军部8%的标准。

战略作用:1913年镇压二次革命时,7天急行军800里控制九江;1916年护国战争中,以“纳溪七日血战”阻滞滇军北进,展现快速反应能力。该师月耗军费25万银元,相当于广西全省年财政收入的1/6。

2. 第四师(杨善德部):东南锁钥

特殊编制:下辖“海军陆战队”(步13团),配备沪造75mm舰炮改装的岸防炮,1913年死守江南制造局,抵挡革命军三昼夜进攻。

装备特点:混用日制三十八年式(射程3000米)与汉阳造步枪(射程2000米),炮兵采用德制克虏伯山炮与日制速射野炮混编体系,暴露后勤标准化缺陷。

地域控制:长期驻防松沪,与当地青帮达成“鸦片换军火”秘密交易,月获灰色收入超8万银元,形成半独立财政体系。

3. 第六师(马继增部):新式训练的试验场

教育革新:1914年引入德国顾问斯图姆夫少校,实施“分段射击训练法”,步兵实弹消耗量从每人年20发增至100发,命中率提升至35%(旧式训练仅15%)。

技术兵种:工兵营配备架桥汽艇、野战电话,1915年赣江架桥演习中创下6小时搭建200米浮桥记录。

政治代价:高强度训练导致逃兵率年均18%,1916年赴川作战时,补充兵中40%为强征壮丁,战斗力严重下滑。

为削弱地方势力,袁世凯将各省军队整编为中央师番号,但实际控制力薄弱,形成“番号统一,内核割据”的奇特局面。

1. 第九师(孔庚/张锡元部):山西模式的破产

改编困境:1914年山西陆军第一师改番第九师,但阎锡山保留军官任免权。全师647名军官中,保定军校毕业生仅37人,余皆为阎氏亲信。

装备反差:表面列装日制步枪8000支,实际库存仅3000支,余为“单发老毛瑟”(射程不足800米)。1915年陆军部抽查发现,标注“七生五山炮”实为甲午战利品青铜前膛炮。

结局预示:1915年7月该师裁撤,成为首个被取消番号的中央师,暴露袁世凯对地方整编的失败。

2. 第二十师(吴光新部):奉系崛起的铺垫

特殊构成:前身为奉天巡防营,1914年获中央师番号但保持绿营建制。士兵蓄发、军官佩刀等旧习延续至1916年。

武器来源:通过大连日商三井物资,走私三八式步枪2000支(射程2400米),为张作霖后续扩军奠定基础。

控制艺术:吴光新(段祺瑞妻弟)任师长却无实权,张作霖通过安插27师军官掌控部队,开创“借壳扩军”先例。

三、混成部队:应急编制的双重性为应对突发危机,北洋政府大量组建混成旅。这些部队兼具灵活性与脆弱性,成为军阀混战的前奏。

1. 第七师(张敬尧部):改编频繁的典型案例

三次重生:1913年由第四师分遣队组建,1914年并入京卫军,1915年又以四川征募兵重组。番号不变但核心兵力更替率达80%。

装备混杂:1916年战报显示,该师同时使用德制毛瑟、奥制曼利夏、日制三十年式三种步枪,弹药通用率仅42%。

战力悖论:尽管被讥为“乞丐部队”,却在1914年南阳剿匪中创下日均行军90里记录,凸显轻装部队的机动优势。

2. 第十师(卢永祥部):技术兵种的超前实验

航空分队:1914年编入法制“高德隆”侦察机2架,组建中国首支陆军航空队。虽因维修困难仅执行7次侦察任务,却开创立体作战先河。

汽车运输:配备美制福特T型卡车12辆,组建摩托化辎重连,运输效率比传统骡马队提升3倍。

时代局限:超前建设耗尽财力,1915年该师欠饷达8个月,引发上海虹口军营哗变。

各师的发展轨迹折射出袁世凯军事策略的内在矛盾:

1. 嫡系优先原则的代价

中央军装备费用占陆军总预算70%,导致地方部队离心。如1915年广西陆荣廷拒派部队入湘,直言“吾军械劣,不堪与北军并战”。

2. 技术代差的战略误判

过度迷信德日装备,忽视后勤体系建设。第三师克虏伯炮弹月均补给仅标准量的30%,护国战争中多次出现“有炮无弹”窘境。

3. 编制统一的虚幻性

《陆军平时编制条例》在地方执行率不足40%。云南唐继尧以“边防特殊”为由,保持每师14营的超编规模,为护国军保留实力。

北洋陆军各师的差异化发展,本质是旧帝国军事体系向近代化转型失败的缩影。袁世凯试图通过番号统一、武器更新实现中央集权,却因财政崩溃、地方抵制与技术脱节而告终。至1916年,表面统一的33个师已分裂为多个利益集团:

直系(第三、八师)控制长江中游;

皖系(第四、十师)盘踞东南;

奉系(第二十、二十七师)雄踞关外。

这种“师级军阀化”现象预示更大规模的混战。历史证明,缺乏政治共识与经济基础的军事现代化,终将沦为权力争夺的工具。北洋各师的兴衰,为理解民国军事史提供了关键切入点,其教训至今仍具警示意义。

什么步枪能打两三公里远了[笑着哭]