十字军东征是1096年-1291年西欧天主教世界对地中海东岸发动的8次大规模宗教性军事远征的总称,旨在收复被穆斯林世界占领的耶路撒冷等地区。由于东征期间,参与远征的封建武士和平民都要佩戴十字标志,所以这些人被称为“十字军”。

究竟是什么引得这些人在东征路上前仆后继呢?

曼兹科特之战后的突厥军队

从公元8世纪开始,伊斯兰世界对基督教世界从伊比利亚半岛和小亚细亚半岛、爱琴海、南意大利等多个方向对欧洲发起进攻。虽然十字军东征开始前,南意大利的诺曼征服和西班牙的再征服运动,已部分击退了穆斯林的进逼,但是1071年拜占庭在曼兹克尔特之战的失败,以及帝国在小亚细亚领土的大面积沦陷,导致拜占庭帝国向天主教世界的求助,为东征提供了直接的导火索。

从西欧社会发展来看,不同阶层和地位的人参与东征,有更深层次的原因:11世纪起,在与世俗政权的斗争中,罗马天主教会试图扩大自己的影响力,而且1054年东西方教会大分裂之后,罗马天主教会一直希望合并东西教会;南欧的商业城邦,比如马赛、威尼斯、热那亚、比萨通过海上贸易逐渐繁荣壮大,他们也希望扩大在东西方贸易中的份额,获得更大商业利润;欧洲封建社会中,骑士和领主们希望获得更多的物质利益和精神救赎,无封地的贵族子嗣也希望通过对外扩张获得自己的封地和爵位;1089-1095年西欧连续7年的干旱,让无数贫苦农民希望在东方寻找出路;教廷也为参与东征的市民、农民,开出了不同等级的减负和奖励性政策,这都是东征的历史大社会背景。

穷人十字军-无知无畏的冒险

第一次十字军

在1095年克莱蒙特宗教会议召开后,1096年,欧洲的贫民在修士彼得和高弗雷-布瑞尔、穷骑士瓦尔特等贵族的带领下东征,史称穷人十字军。但是再抵达小亚细亚后,在尼西亚附近和维希托特之战中,穷人十字军的老弱病残被屠杀殆尽,精壮者被卖为奴隶,少数幸存者得以返回君士坦丁堡。

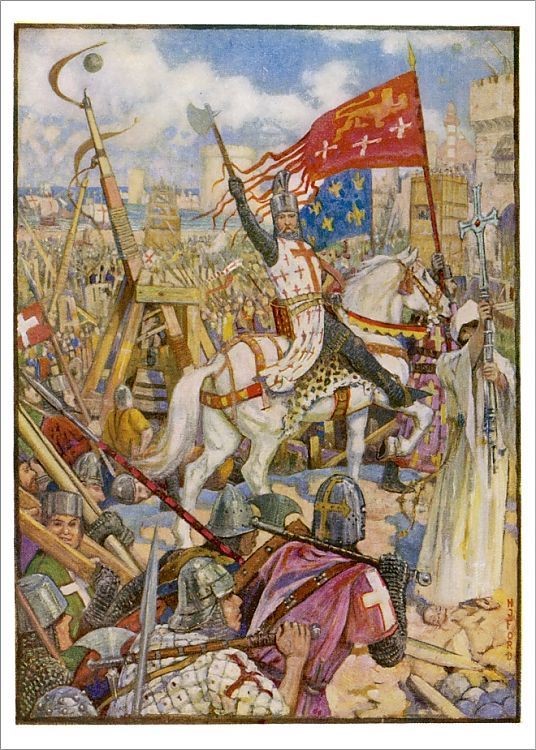

第一次十字军:奇迹般的远征与十字军诸国的初建在穷人十字军失败后,西南欧封建主们开始发动规模更大的十字军,也就是第一次十字军。他们是按照封建效忠关系、种族、语言文化和地域,组织起来的一支支队伍,来自西欧和南意大利的诺曼人在第一次东征中发挥了重大作用。这波领主组织了7000-10000名骑士、35000-50000名步兵。他们大致分2路行军,并在1096年先后抵达君士坦丁堡。

在向拜占庭皇帝发誓归还取得的领土之后,趁着罗姆苏丹国在忙于其他战事,十字军于1097年夏天进入安纳托利亚腹地:他们首先收复了小亚细亚重镇尼西亚,随后十字军穿越安纳托利亚半岛,熬过了饥渴和疾病的考验,并在多里留姆之战中以反包抄的方式,破除了突厥人的伏击。穿越小亚细亚时,一部分十字军在布洛涅的鲍德温的带领下,应亚美尼亚基督徒的邀请,前往亚美尼亚重镇艾德萨,于1098年在当地建立了第一个十字军国家--艾德萨伯国,这是十字军诸国中位置最靠东、欧洲人口最少的小国。

1098年6月,十字军主力攻克了叙利亚的门户、昔日拜占庭的重镇安条克城。但是很快十字军就遭遇了饥荒、疾病的困扰,在历经了一系列战斗后,十字军击败了前来反击的摩苏尔总督卡波格的大军,稳住了东进路上的重要基石。但也是在安条克,博西蒙德违背了对拜占庭皇帝的誓言,将这座城市据为己有,日后形成了安条克公国。

剩下的十字军在图卢兹伯爵雷蒙德的带领下向着耶路撒冷进发。当时,叙利亚地区的封建领主们,正在彼此争斗,一些城主乐于与十字军议和,这都为十字军的趁虚而入提供机会。

前进路上,安条后,十字军绕过了那些设防坚固,需要长时间围困的城市,一路直扑耶路撒冷。6月13日,十字军兵临耶路撒冷城下,意外赶到的热那亚走私舰队为十字军提供了急缺的补给和打造攻城器械的木材。7月14日十字军兵分两部攻城,最后坦克雷德通过城南的攻城塔登上城墙,破城后十字军对耶路撒冷的穆斯林居民展开大屠杀。占据耶路撒冷后,十字军在戈弗雷的指挥下取得了阿斯卡隆之战的胜利,以久经沙场的重装步骑兵,以少胜多击败了风格整体偏轻装的法蒂玛大军,保住了第一次东征的胜利成果。随后,数次以少胜多的十字军先后建立起耶路撒冷王国和的黎波里伯国。

第二次—第三次十字军:十字军国家的疆土消长

1144年艾德萨伯国被摩苏尔的军阀赞吉攻灭;这个位置靠东的十字军国家的沦陷,刺激了教皇尤金三世发动了第二次十字军东征,神圣罗马帝国的康拉德三世和法兰西的路易七世主导了第二次十字军东征,但是事实证明,这不是一次成功的远征行动。

率先动身的两路德意志十字军,分别在劳迪西亚和多利留乌姆战败。但是撤退最终演变成了被突厥人追杀的大溃败,康拉德三世最终返回拜占庭控制下的大城尼西亚;晚于德国人动身的法国十字军征途同样坎坷。法国十字军在历经了希腊边民和塞尔柱突厥牧民的骚扰后,路易七世带领的亲卫部队跌跌撞撞登陆圣地海岸。由于埃德萨沦陷已久,之前的数次军事行动均以失败告终,而且其理位置过于偏僻,所以经过王国贵族的一番内部权衡后,十字军将矛头指向临近大马士革城。由于十字军领主内部的不团结,以及穆斯林积累了对抗十字军骑士的战斗经验,两军在大马士革以西地区相持不下,十字军的驻地不断受到守军的骚扰。最后大马士革的守军得到了努尔丁大军的支援,十字军将领们在意识到无法攻克大马士革后,大军向后撤退,撤退也演变成溃败,此次东征就此失败。

随着1187年哈丁之战的惨败和耶路撒冷沦陷的消息传来,中东的大变局触发第三次东征。此次远征的目的旨在收复圣地耶路撒冷。在获释之后,重获自由的耶路撒冷国王居伊谋划攻克沦陷的港口城市阿卡;与此同时,来自欧陆的十字军纷纷踏上征途。最先行动的是神圣罗马帝国的大军。但是腓特烈一世渡过西里西亚的萨列夫河不幸溺水身亡,德意志十字军的士气大受影响,他们将皇帝的遗骸煮过后,保留剩下易于携带的部分继续东征,最终到达耶路撒冷王国的残余领土,并参与了对阿卡的围攻。

后来从海路抵达圣地的,是法国国王菲利普二世的7000法军与英格兰国王理查一世的8000军队,并先后加入对阿卡的围攻,最后是狮心王理查携带的生力军的到来,让阿卡最终被十字军夺取。但狮心王理查将阿卡城头的神圣罗马帝国旗帜拔下,战利品的分配不均,导致英、法、德十字军的矛盾激化,最后法王腓二世和奥地利公爵利奥波德退出远征回国。理查一世带领11000名不同成分的十字军沿着地中海海岸南下,前往耶路撒冷。一路上狮心王取得了阿尔苏夫之战的胜利,打破萨拉丁不可战胜的威名,并收复雅法。1191年11月,十字军尝试着离开海岸向耶路撒冷进攻,但恶劣的气候和短缺的后勤补给,让狮心王的雄心落空。

1192年间,经过对达拉姆和雅法的争夺和谈谈打打,狮心王理查和萨拉丁签订了3年和约:圣城保留在穆斯林手里,而萨拉丁将耶路撒冷开放给欧洲商人和朝圣者,阿斯卡隆在不设防的情况下归萨拉丁所有,沿海地区依旧是十字军国家的领土。

第三次十字军没有实现光复耶路撒冷的理想,但是狮心王的远征保证了十字军国家在圣地沿海的生存;从海路抵达圣地和埃及的交通方式,也被后世的数次十字军行动所采纳,成为了避免不必要损失的方式;直接夺取埃及,然后再夺取耶路撒冷的战略思维也被日后的历次十字军所继承。

第四次东征:东征方向的偏差与拜占庭的衰败

第四次十字军的原计划是继续收复耶路撒冷。但是一系列政治和经济因素迫使十字军偏离原有征途,洗劫了拜占庭帝国的首都的君士坦丁堡,并引发了一连串意想不到的结果。

在十字军接到了教皇的东征号令后,威尼斯公爵丹多洛接受了以85000马可、将3万十字军运送到圣地的订单;但是只有预期的半数十字军来到了威尼斯,且这些人无法支付威尼斯人足够的费用。于是在威尼斯人的威逼利诱下,十字军被迫在丹多洛的诱导下攻占了亚得里亚海沿岸的基督教城市、处于匈牙利国王统治下的扎拉。此举引发了教皇的震怒,他宣布将参与洗劫扎拉的十字军开除基督教籍;在1203年1月,十字军在前往君士坦丁堡的途中,遇到了拜占庭帝国的流亡王子阿列克修斯-安格鲁斯,他承诺:只要十字军帮助他夺取皇位,十字军就可以获得20万银马克、1万拜占庭军队远征圣地的报酬,而且拜占庭帝国还承诺在圣地供养500名骑士作为常备武力。在阿列克修斯承诺的诱导下,原本大举征伐圣地异教徒的军队开始向着君士坦丁堡开进。最后在1204年4月,大军攻克了君士坦丁堡,并对整个城市大加洗劫,城中文物古迹受到了严重损毁,拜占庭帝国的中衰与此次方向偏差的东征不无关系;在第四次十字军洗劫君士坦丁堡的同时,只有约300骑士到达了圣地海岸,仅收复了一些次要地区,加固了圣地的防御。

为了防止出现第四次十字军东征的意外,教皇以派出主教监军的形式,加强了对第五次东征的直接控制,但是效果并不理想,这次东征的失败,反而削弱了教皇的权威。

第五次十字军东征是希望攻占埃及阿由布王朝的首都开罗,消灭中东的穆斯林大本营。虽然十字军一度攻占了尼罗河口的杜姆亚特,但是有限的兵力无法使阿由布王朝彻底屈服,教权和世俗政权的矛盾,以及意大利商业城邦的私心,让十字军多次拒绝了阿尔-卡米尔苏丹开出的优厚议和条件。十字军继续南下,最后其扎营的河道被埃及人放闸冲没,混乱中,十字军的后撤变成了损失严重的大溃败。

由于战场失利,十字军与阿尤布王朝议和的条件是:十字军放弃达米埃塔,撤出埃及;双方签订8年合约,此外阿由布王朝归还一片真十字架的碎片给十字军。十字军不得不接受了卡米尔的要求,于1221年8月接受了议和。9月8日,十字军离开了达米埃塔前往巴勒斯坦,历时三年的第五次十字军东征就此结束。

虽然当时无人敢于直接质疑教皇和教皇特使的权威,但是第五次十字军的失败,毫无疑问影响了教廷的威信,这次十字军也是历史上教皇直接指挥的最后一次十字军运动。

相比于第五次东征,第六次十字军东征更像是弗里德里克二世的个人外交冒险,以较小代价收回了圣地耶路撒冷。虽然弗里德里克二世承诺过要参与第五次十字军东征,但为了巩固他在德意志和意大利的统治地位而分身乏术,所以一度受到教廷的责难,皇帝承诺在加冕为神圣罗马帝国皇帝后再次发动一次十字军东征。1225年,弗里德里克二世迎娶耶路撒冷的伊莎贝拉二世,并以这次联姻,要求自己对耶路撒冷王国的主导权。

但皇帝所能调动的兵力,只有西西里岛本地直接效忠于皇帝的军队,对难以指挥的德意志诸侯,皇帝缺乏控制力。而且第一次远航因为瘟疫而被迫折返,这让教皇给弗里德里克二世开出了革除教籍的绝罚;且在抵达塞浦路斯和阿卡城之后,他和教俗两派贵族的矛盾,其能调动的兵力十分有限,不足以与敌人野战。

阿由布王朝的阿尔-卡米尔苏丹对于叙利亚的地方长官的控制力在下降,他也希望通过相对安定的海路进行贸易、获取维持统治所需要的奴隶兵源,所以弗里德里克二世沿海岸象征性地进行武装游行后,精通阿拉伯语且善于跨文化交际的弗里德里克二世获得了苏丹的好感,双方签订了《雅法合约》:弗雷德里克以耶路撒冷王国的名义,拿回了耶路撒冷的控制权;作为补偿,该城不修建任何防御工事,以便对双方治下的信徒开放。穆斯林继续保有圣殿山、阿克萨清真寺与大圆顶清真寺的控制,并派兵驻扎在约旦河边的要塞里。耶路撒冷王国则要回沿海的雅法、西顿两个港口,并占有更靠内陆的拿撒勒与伯利恒,双方宣布停战10年。

虽然第五次十字军损兵折将,但是第六次十字军东征得益于阿由布王朝的内乱和弗里德里克二世的个人能力,此后的十字军东征都是由君主们个人发起的,标志了教皇权威的进一步下降。

第七-第八次东征:东征的尾声

由于蒙古西征的影响,一支来自花拉子模的溃军在拉夫罗比之战中击败了十字军国家和霍姆斯、大马士革的联军,还攻占了处于和平状态下的耶路撒冷城。突如其来的威胁,导致十字军诸国向西方求援。在神圣罗马帝国、英格兰还有伊比利亚诸国忙于各自内政的情况下,虔诚的君主路易九世响应了第七和第八次东征的号召。但两次远征都以失败告终。

第一次由于十字军深入埃及腹地,加上十字军骑士鲁莽冒进导致精锐丧失,法国十字军被迫向埃及马穆鲁克投降,国王路易九世成为俘虏;而第八次东征,路易九世计划先攻打突尼斯再远征埃及,阵容豪华的十字军遇到了痢疾,包括路易九世在内众多十字军因为瘟疫和饥渴丧生,第八次东征也无果而终。第八次十字军东征后,根据双方签订的突尼斯条约,天主教传教士可以在突尼斯自由出入、建立教堂,基督徒获得突尼斯自由贸易的权利,此次十字军东征历史不到1个月。而圣地海岸的十字军国家岌岌可危,命悬一线。

伴随着1291年,埃及马穆鲁克王朝的大军攻陷阿卡城,持续近200年的十字军东征最终落下帷幕。

那么十字军东征产生了哪些历史影响呢?

总体来看,十字军东征意味着世俗领主权利的上升和教皇权威的下降,一次次东征失败让教皇许诺的胜利和救赎落空;与此同时,战死或者未归的贵族领地收归大领主所有,加强了王室的权威,削弱了封建主的势力;十字军东征也促进了亚非欧之间的经济文化交流,南欧商业城邦更多的参与到了东西方贸易中,而且十字军还从拜占庭和穆斯林世界带回了各种古代文物和珍贵的古典学术成果,促成了古典文化向西欧的回传,和文艺复兴的到来。

从地缘上看,虽然对地中海东岸的持续远征以失败告终,但是十字军运动期间,基督教世界在在征服运动中成功地从安达卢西亚穆斯林那里收复失地,而且北方十字军在持续不断地归化波罗的海沿岸的异教徒,改变了欧洲信仰版图的分布;但是十字军东征也破坏了天主教和东正教世界的关系,对希腊地区的劫掠分散了东征的主要注意力,大量本应前往巴勒斯坦和埃及的十字军,参与了和希腊系、巴尔干本地势力的消耗,且在日后,这些十字军小国大都没有形成气候,反而分散了十字军运动的资源。第四次东征对拜占庭帝国的破坏削弱了帝国国力,为伊斯兰教完全覆盖安纳托利亚半岛、乃至推进到巴尔干半岛埋下了伏笔。

(素材源于:https://www.allhistory.com/article/5ec4e7a3fcd3560001b7af14;侵权必删。)