2025年上海国际车展开幕在即,一场围绕“真假组委会”的闹剧却愈演愈烈。两家机构——“上海国际汽车展览会”与“上海国际汽车工业展览会官微”——均宣称自己是合法主办方,并通过微信公众号、官网和小程序展开“媒体注册渠道争夺战”。这场争端不仅暴露了主办方之间的深层矛盾,更折射出中国会展经济高速发展下的利益分配困局。

上海车展自1985年创办以来,一直由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会(简称“中国贸促会汽车分会”)、上海市国际贸易促进委员会(简称“上海贸促会”)和中国汽车工业协会三方联合主办。然而,2024年8月,上海贸促会突然单方面宣布终止与中国贸促会汽车分会的合作,并将其剔除出2025年车展主办方名单,转而与德国慕尼黑博览集团等机构合作。矛盾爆发后,双方互诉至法院:中国贸促会汽车分会主张2002年签署的协议仍有效,要求恢复主办权;上海贸促会则以“严重违约”为由,称已于2024年8月依法终止合作,并已获展会备案及展馆使用权。

争议的核心首先聚焦于2002年合作协议的法律效力。中国贸促会汽车分会坚称协议中“每逢单年共同办展”条款仍有效,强调自身对“上海车展”品牌的共同权益;而上海贸促会则援引《终止合作通知函》,主张已合法解除合作关系。

与此同时,双方围绕展会备案与品牌归属展开激烈争夺:上海贸促会以地方备案和展馆合同为“合法性背书”,中国贸促会汽车分会则质疑备案仅为程序性登记,强调其历史主办权的不可剥夺性。

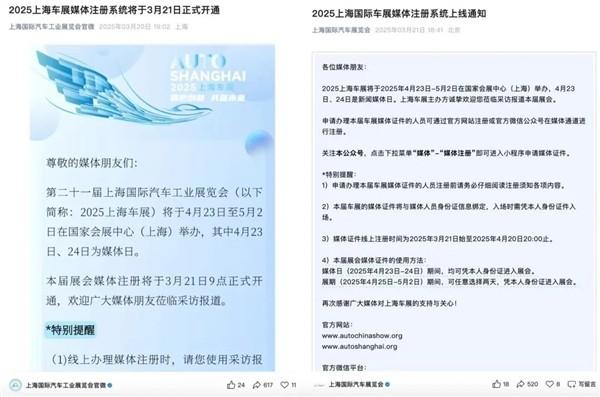

更引人注目的是,两家机构各自上线独立官网,分别以“2025上海车展”和“2025上海国际汽车工业展览会”命名,试图通过品牌差异化争夺话语权,进一步加剧了行业对“上海车展”品牌价值被稀释的担忧。

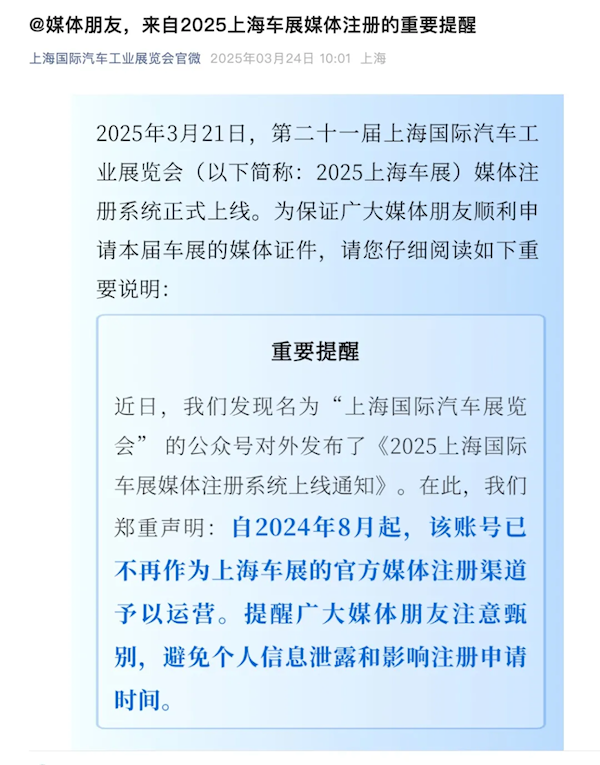

这场争端令车企陷入两难困境。两家“组委会”不仅媒体注册渠道分立(小程序与官网直链),展期表述也存在差异,导致车企被迫同时对接两套系统,参展成本和沟通混乱风险陡增。某新能源车企负责人直言:“目前只能暂缓决策,等待司法结果或官方协调。”

更深层的危机则指向上海车展的行业地位。作为国际A级车展,其权威性建立在多年稳定的主办架构之上,而此次内讧不仅可能削弱参展商与观众的信任度,甚至可能被北京、广州等竞争对手借机取代。业内普遍担忧,若争端持续发酵,上海车展作为全球汽车产业“风向标”的影响力或将面临动摇。

会展经济的高收益是矛盾激化的直接推手。以2023年上海车展为例,36万平方米展区租金收入超7亿元,叠加门票、广告等收入,总收益规模庞大。然而,随着车企转向线上发布、区域车展及定制化营销,传统大型车展的吸引力逐渐下降,主办方收益面临缩水压力。业内人士分析,上海贸促会试图通过剔除合作方、引入外资伙伴,独掌资源分配权以应对行业变局。这一策略背后,既是对短期利益的争夺,也暴露出行业转型期传统合作模式与新兴市场需求的脱节。

目前案件已进入二审阶段,司法结果将最终决定主办权归属。但无论结局如何,此事件已为行业敲响警钟。

点评:真假“上海车展组委会”之争,表面是法律纠纷,实则是会展经济转型期的阵痛。若各方不能以行业大局为重,这场闹剧损害的不仅是上海车展的声誉,更是中国汽车产业国际化展示平台的长远价值。当聚光灯从展台转向法庭,或许正是全行业反思合作逻辑、重构利益规则的契机。