中国古代的皇帝,从秦始皇开始,到宣统帝退位,共约420余人。这四百多位皇帝,有的以励精图治出名,有的以骄奢淫逸出名,有的以抠门节俭出名。要问哪位皇帝最抠门?这个不需要争,绝对是清朝的清宣宗道光皇帝。

道光皇帝的抠门,惊天地泣鬼神,爷爷乾隆皇帝看了惭愧,儿媳妇慈禧见了流泪。

话说还是皇子的时候,道光皇帝与老爹嘉庆皇帝东巡盛京(沈阳),宿营在盛京故宫。

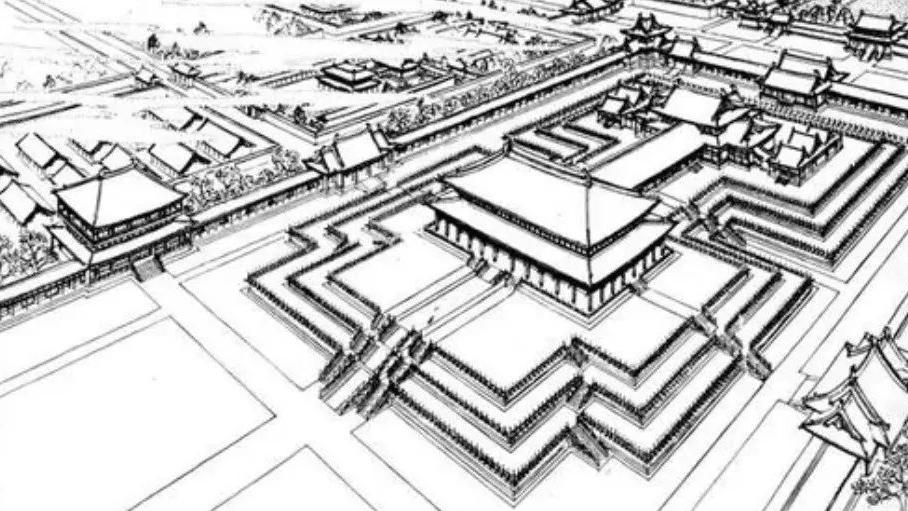

满人入关前,生产力不高,物资匮乏。这导致盛京故宫虽然也是皇宫,但面积仅有紫禁城的十二分之一。据说皇太极生前,除了一后四妃能享有住单间的待遇外,其它十个妾室是几人同居一室。

面对简陋的皇宫,以及太祖努尔哈赤、太宗皇太极曾使用过的简陋物品。道光皇帝深受触动。回到北京不久,他就让人搬走家里多余的家具,只留下了最基本的床铺和桌椅。

除了在住宿上追求节俭。皇子时期的道光皇帝在吃喝方面也力求能省就省。每天下午四点,道光皇帝都会派宦官出宫购买烧饼。为什么是烧饼?因为便宜,一个烧饼才几文钱。为什么是四点呢?因为道光皇帝住宫里,路程太远,宦官来回一趟起码得两小时。而烧饼面是死面。每当宦官怀揣着烧饼小跑回来时,已经凉硬,很难嚼。不过道光皇帝毫无怨言。一碗热茶加一份烧饼,一顿晚餐就这么应付过去了。

爱新觉罗・永琰

嘉庆二十五年七月己卯日(1820年9月2日),嘉庆皇帝驾崩。《清仁宗实录》这样记载:“此次跸图,偶感暍暑。”八月,道光皇帝继位。

由于接班前就过惯了节俭生活,而彼时的大清,国势每况愈下。于是登基之后,道光元年(1821年)十一月,清宣宗“颁御制声色货利谕曰。孔子曰:放郑声。《书》曰:比顽童。时谓乱风。又曰:不役耳目,百度惟贞;玩人丧德,玩物丧志。《记》曰:奸声乱色。不留聪明。淫乐慝礼。不接心术。由是观之,声色之为害大矣。因思我朝定制,皇子皇孙,均于六岁入学读书,凡圣贤之所发言,自幼无不诵读讲肄,以为修身立志之本。其奈终身抱道克己复礼者甚难,盖知之非艰而行之艰也。在常人犹不可不检束身心,屏除声色。为人君者,尤当以礼自防,无为所惑。常人惑之,害及一身。人君惑之,害及天下。敬思朕受皇考教育付畀深恩,钦承密谕,必当立除此弊,有损无增。兹难于概行除却者,实朕之苦衷,不能以言喻之也。后世子孙,若能体朕之心,法朕之行,成朕未竟之事,造次无忘不迩声色之谕,即我大清万世天下臣民之福也。(其后宫嫔御之制,简约详明,无庸复赘。遵而勿改可也)。孔子曰:‘百姓足,君孰与不足?百姓不足。君孰与足?’宫中府中,原属一体。非同士庶之私自盖藏也。故人君不可有私财。有私财必有私事,有私事必有私人,有私人则不为其所愚者鲜矣。是以货利之害尚小,而立身行政之害大矣。我朝立法严明,言利之臣,立加贬斥。惠民之政,不惜拏金。故任土作贡,自古有之。惟是行之既久,未免世俗相因,渐生侈靡。要在为人上者,知稼穑之艰难,力崇节检,返本还淳。然节俭之风,岂空言所能感化也?务在身践力行,概从朴实,勿尚虚文。即向应入贡者,亦必察其义之所在,定以限制。不可稍存自奉之心。在谄谀者、必曰寻常之物,非珠玉可比。价廉值贱。独不思一丝一粟,从何而出哉?且由数千里而来,以至达于九重。其费不知凡几矣。故省一分、天下阴受一分之福。于吏治民生,不无小补也。至于亭台苑囿,夙有规模,淳朴之风,尽美尽备。足以供几余游憩,其可复待经营乎?《书》曰:峻宇雕墙。又曰:惟宫室台榭陂池侈服,不可不引为龟鉴也。即以当时而言,每岁应修应理者,即不能及时措置,何暇复有所加增乎?设遇容悦之臣、侵渔之吏,多方献谀取巧,逢迎主意。则必曰:内廷之兴造,不同往昔。今则自内发帑募夫,并非劳民力伤民财而成之也。此乃我大清万世之罪人,即应立正典刑,暴白天下。试思府库之藏,来自何所耶?变其名色,分其出纳,又将谁欺耶?呜呼!仍是吾民脂膏也。设非坛庙宫室城郭官署外,又何忍以有常之费,恣意消耗于无用之地耶?我后世子孙,若不遵循旧制,纵欲无厌;或有谗佞荧惑,罔顾是非。当时之满汉大学士、军机大臣、都察院堂官、暨科道等即持朕谕,交章进谏。若谏而弗纳,则为君者甘为祖宗之罪人,臣工无与焉。若不能犯颜强谏,唯知自顾身家,苟且旁观,尸禄保位,则是自外生成,为万世不忠之臣矣。著将此谕、交内阁、军机处、都察院、各录一道。慎密存记。特谕。”

这道诏谕的主要精神,就是关于加强廉政建设和走群众路线的若干意见。

道光皇帝认为,唯有老百姓富裕了,统治者才能富裕。要使老百姓富裕,自己就必须以身作则。

正所谓新官上任三把火。一开始,大臣们都没把道光皇帝的指示当回事。只当新皇帝是为了树立权威而作秀,过一段时间就熄火了。但不料,道光皇帝是来真的。

为表示节俭之决心,道光皇帝将御膳由乾隆时期的每餐48道菜缩减为4道菜。同时,道光皇帝免了宫内的各色点心,一律以烧饼代之。并规定后宫在夏天时不能吃西瓜,只能喝水。更狠的是,道光还将自己和孝慎成皇后(道光第二任皇后)的生日,以及每年的节庆活动,如元旦、除夕、元宵节等通通取消,严格控制公款消费。

林则徐

据林则徐手录《软尘私札》的记载,“宣宗在位,游幸绝稀,尤勤俭。宫中嫔侍,非庆典不得肉食。故事:御膳别备四簋,以其二赐枢臣,其二赐嫔侍,至是罢嫔侍之赐。”“御膳房进膳事,近来每日只点四簋,向例以二簋赏军机,其余赏与内廷主位,今照赏军机二味,内廷则不给,此二簋即留为晚膳之用,不复另进矣。十月皇后圣寿节,面谕内府大臣云:‘近来内廷久未赏赐食物,未免干枯,届期可多备面,厚加卤,俾伊等一饱。’大臣奏云:‘既蒙加恩,应于向例外多用猪数口’。上云:‘共用猪四口,谅亦足矣。’”

实际上,这个故事林则徐也只是听说而已。历史上的道光皇帝,可能比故事中的还要抠门。因为从康熙开始皇帝,皇帝基本不会在皇后生日那天大摆筵席。而“圣寿节”是清朝太后的生日,皇后的生日称作“千秋节”。

通过检索《清宣宗实录》可以发现,道光时期的历次“千秋节”,无一例外,都是冷冰冰的两句话:“皇后千秋令节。停止行礼筵宴。”也就是说,道光皇帝从来没给皇后办过生日宴。对媳妇尚且如此,对臣子,道光皇帝就更抠了。

道光皇帝把抠门做到了极致,省下钱了吗?很显然,并没有。毕竟老话说得好:“上有政策,下有对策”。官员们有的是办法搞钱。

《春冰室野乘》载:“列朝惟宣庙最崇俭德,道光三十年间,内府岁出之额,不过二十万。堂司各官,皆有臣朔欲死之叹。上一日思食片儿汤,令膳房进之。次晨,内务府即递封奏,请添置御膳房一所,专供此物,尚须设专官管理,计开办费若干万金,常年经费,又数千金。上乃曰:‘无尔,前门外某饭馆,制此最佳,一碗直四十文耳,可令内竖往购之。’半日,复奏曰:‘某饭馆已关闭多年矣。’上无如何,但太息曰:‘朕终不以口腹之故,妄费一钱而已。’以万乘之尊,欲求一食物而不得,可慨也。”

孝慎成皇后

由于嫌弃内务府的报价太高,一日,道光皇帝退朝后,找到孝慎成皇后诉苦。

道光皇帝活着时,追封了一任皇后,即原配孝穆成皇后;又册封了两位皇后,分别是孝慎成皇后和孝全成皇后。

孝慎成皇后很会来事,见道光皇帝为此烦恼,便主动揽下这活儿。孝慎成皇后领着嫔妃、宫女们练习针线功夫。她们不但为道光皇帝补衣物,还亲自裁剪制作日常所需的内衣物。

后来,孝慎成皇后还给道光皇帝提了个意见,说皇宫内库中存放了历年从各地进贡的衣料毛皮及各类摆饰。这些东西与其放着内库,不如卖给各级大臣。

“十九年,将开捐例,廷议不一。偕大学士曹振镛等覆议,独上疏曰:‘理财之道,不外开源节流。大捐为权宜之计,本朝屡经举行。但观前事,即知此次未必大效。窃以开捐不如节用,开捐暂时取给,节用岁有所余。请嗣后谒陵,或三年五年一举行,民力可纾。木兰秋狝,为我朝家法,然蒙古迥迥昔比,亦请间岁一行,于外藩生计所全实大。各处工程奉旨停止,每岁可省数十万至百余万不等。天下无名之费甚多,苟于国体无伤,不得任其糜费。即如裁撤武职名粮,未必能禁武官不役兵丁,而骤增养廉百余万,应请敕下部臣详查正项经费外,历年增出各款,可裁则裁,可减则减,积久行之,国计日裕。至开源之计,不得以事涉言利,概行斥驳。新疆岁支兵饷百数十万,为内地之累,其地金银矿久经封闭,开之而矿苗旺盛,足敷兵饷;各省矿厂,亦应详查兴办。又户部入官地亩,请严催升科,于国用亦有裨益。’疏入,诏以名粮已饬覈办,开矿流弊滋多,仍依众议,豫工事例遂开。”

平心而论,道光皇帝在《御制声色货利谕》中的观点没毛病。百姓贫穷,国家不可能富有;百姓富有,国家也不可能贫穷。百姓有了,国家自然就有了;百姓没有,国家最终也好不了。况且为了整肃官场的不正之风,道光皇帝也做到了身体力行。但奈何大清官场早已经腐烂透顶。乾隆年间的“甘肃冒赈案”就是典型。

一个帝国,上至首席军机大臣,下至九品芝麻官,几乎是无人不贪。

嘉庆皇帝在位时也曾力图扭转颓势。结果在一连串的打击下,嘉庆皇帝的雄心壮志被消磨的一干二净。道光皇帝比嘉庆皇帝强点,但也没强多少。而彼时朝中的一众官员,不是贪官就是庸官。“曹文正公晚年恩遇日隆,声名俱泰。门生某请其故,曹曰:‘无他,但多磕头、少说话耳。’”短短的十来个字,把清朝官场的庸腐风气概括得明明白白。台下尽是非贪即庸之辈,道光皇帝想有作为,难如登天。久而久之,道光皇帝也跟他老爹嘉庆皇帝一样,产生了一种“不求有功,但求无过。驾崩后不想被儒生骂”的心理。也正因如此,在衣食住行上抠门的道光皇帝对修建自己的陵寝,毫不吝惜。

嘉庆十三年(1808年),孝穆成皇后崩逝,安葬于今天北京市丰台区王佐镇。

道光皇帝与这位原配的关系极好。所以继位之初,道光皇帝计划将自己的陵寝也修在王佐镇。如果这事给他办成了,那清朝就会多了一个“清南陵”。不过,乾隆皇帝早有指示,要求子孙一定遵守“昭穆相建”。即如果老爸埋在清东陵,儿子就埋在清西陵,孙子再到回到清东陵。而乾隆皇帝和嘉庆皇帝已经分别埋在了清东陵和清西陵。如此一来,道光皇帝也只能把墓地定在清东陵的宝华峪。

选好了位置,那就修吧。道光七年(1827年),在投入两百万两白银,历经七年建设后,宝华峪陵寝完工。道光很满意,对经办的一众官员大加封赏。同年九月,孝穆成皇后移葬至宝华峪地宫中。可谁曾想,仅过去一年,宝华峪地宫就因为偷工减料,出现了渗水问题。

“初,营万年吉地于宝华峪,命英和监修,尝从容言汉文帝薄葬事,上称善,议于旧制有所裁省,工竣,孝穆皇后奉安,优予奖叙。至是地宫浸水,谴责在事诸臣。诏以英和始终其事,责尤重,夺职,籍其家。逮讯,得开工时见有石母滴水,仅以土拦,议设龙须沟出水,英和未允状,谳拟大辟,会太后为上言不欲以家事诛大臣,乃解发黑龙江充当苦差,子孙并褫职。”

裕陵

其实地宫进水,道光皇帝不是第一个,乾隆皇帝的裕陵墓就曾出现过。乾隆皇帝通过追加资金,解决了渗水问题。当然,并没有彻底解决。后来孙殿英盗掘东陵时,裕陵地宫积水达两米,乾隆皇帝的棺椁也搁那飘着呢。不过这都是后话了。

道光皇帝本来就不想埋在清东陵,现在又碰上这档子事,便借故放弃了宝华峪工程,又在清西陵的龙泉峪另建陵寝。

花出去的钱怎么办?打水漂了呗。

道光皇帝的这种表现就是有福不享,没苦硬吃,平时抠抠搜搜的,最后一算账,也没攒下几个钱。窝窝囊囊活了几十年。

皇帝要求另建陵寝,经办官员没意见。又可以捞银子咯。

道光十五年(1835年)八月,龙泉峪吉地工程竣工。咸丰皇帝继位后,按照道光皇帝生前的暗示,定龙泉峪万年吉地为“慕陵”。

慕陵

由于之前已经修了一座陵寝,而道光皇帝又素以节俭著称,所以慕陵是清代最小的帝陵。地上建筑才27座,连明清帝陵必建的方城、明楼都没有。

但面积小,建筑少,不等于造价低。比如慕陵的隆恩殿,看似寒酸,实际却极其奢华。因为整座隆恩殿,加上东、西配殿的木制部分,全都用金丝楠木建成。

金丝楠木生长在四川、云南、贵州、广西等地的深山之中,生长慢、产量少、采运难。由于木质细腻,硬度适中,遇火难燃,耐湿不腐,且沿纹理方向,还渗透出排列有序的金丝。历朝历代,金丝楠木都是皇室建筑的首选木料。但也因为这玩意的生长周期长,产量很少,加上需求量大,不断砍伐。早在明代,金丝楠木就已经很稀缺了。到了清代,更是稀少。

当初雍正皇帝给自己修陵时,找不到足够粗的金丝楠木,清泰陵隆恩殿内的八根明柱,只能采用包镶的方法来加大粗度。后来嘉庆皇帝修清昌陵时,因为找不到大件的楠木,原计划拆了京城东直门城楼的楠木木料。但发现还是不够,最终不得不全部改用黄松木。

道光皇帝不出手则已,一出手惊人。

慕陵隆恩殿的奢华还不仅于此。按惯例,清代帝陵隆恩殿的天花板一般都是彩绘。这种工艺看起来奢华,实际上花不了几个钱。然而进入慕陵的隆恩殿内,抬头望去,天花板上竟然雕有1096条龙。东西配殿的天花板也是如此。“外俭内奢”,花钱如流水。

除了隆恩殿和东西配殿外,慕陵还有其他一些不为人所注意的小细节,也能看出其内在的奢华。

比如慕陵的墙,乍一看,灰蒙蒙的,没有其它清代帝陵的红墙高大上。然而慕陵的这种墙,造价更高。因为其它帝陵的墙,采用了不同的砌墙方法。墙的上半部分,反正也摸不到,所以工艺粗糙,需要在外面再抹上一层红色涂料,加以遮盖。墙的下半部分,则是用“干摆”的砌墙方法,俗称“磨砖对缝”。这种“磨砖对缝”工艺会使墙的外观整洁、典雅、整体性强,浑然一体。还很坚固。唯一缺点就是费钱。

为了省钱,哪怕是乾隆皇帝的裕陵,也只是在墙体的下部采用“干摆”。至于墙体的上部,没那么讲究。但慕陵不仅隆恩殿和东西配殿的山墙、檐墙,“干摆”到顶,连隆恩门(清朝帝陵陵墓的正门)的扇面墙,也是“干摆”到顶。这在清代帝陵中,绝无仅有。至于绝无仅有的代价,就是花钱。慕陵“外俭内奢”的风格,还有不少,这里就不赘述了。总之,道光帝陵寝的占地面积还不及雍正帝陵寝的一半,却花了更多的钱。再加上之前在清东陵宝华峪建了又拆的操作,一来二去,直接使道光帝的陵寝成为清代帝陵中造价最高的一座,耗资达440万两白银。这无疑损害了他的节俭形象。

不过,道光皇帝无所谓。他原本就对国事心灰意冷。节俭了一辈子,就不能享受享受吗?晏驾之前,道光皇帝特意给咸丰皇帝留下遗嘱:万年后,于明楼碑上镌刻“大清某某皇帝”,碑阴即可镌刻陵名。

所谓“明楼”,就是清代帝陵中地势最高的建筑物,建在宝城(地宫的坟头)之前。明楼内会矗立一块石碑,上面刻有皇帝的庙号和谥号。比如雍正皇帝泰陵明楼内的石碑正面,刻的就是“世宗宪皇帝之陵”。

所谓“方城”,就是明楼下方的方形城墙。当初道光皇帝为了节俭,打破常规,不建方城、明楼。如此,明楼内也就不存在石碑。既然没有石碑,那自然不可能在碑上镌刻“大清某某皇帝”和陵寝名。所以道光皇帝的遗嘱,意思很明显,就是暗示咸丰皇帝——继位后,以孝敬父亲的名义给他补修一座方城名楼。

爱新觉罗・奕詝

咸丰皇帝不傻,领悟了老爹的意图,登基不久派大臣到清东陵、清西陵调查各陵规制,并结合慕陵的具体情况,拟定了改建宝城,添建方城、明楼的方案。

如果道光早驾崩十几年,方案大概率会落实。但他很不幸,遇上了三千年未有之大变局。

道光二十年(1840年),鸦片战争爆发。面对近代化的英军,清军被打得大败亏损。两年后,英军兵临南京城下。道光皇帝算了算账,嫌继续打下去,花费太多,不打了。于是,中英签订《江宁条约》,清政府割让香港岛给英国;向英国赔款2100万银元;并开放广州、福州、厦门、宁波、上海五处为通商口岸。

见英国捞到好处,美国、法国趁虚而入,迫使清政府签订《望厦条约》和《黄埔条约》。

爱新觉罗・ 绵宁

事后来看,道光皇帝议和没错,现在打不过,只能恢复贸易,整顿军队,准备下次再战。要说错,也是道光皇帝议和之后,觉得天下太平,没能抓住时机,开展洋务运动。等到咸丰皇帝继位,不到一年,太平天国运动爆发。又过了五年,第二次鸦片战争爆发。

由于未能抓住窗口期进行改革,清军再次被打败。最惨的时候,咸丰皇帝带着老婆孩子跑路,东南半壁江山掌握在太平天国和汉人团练武装手上,北京城也被英法联军包围。这还真的应了那句话“军费不用,留着做赔款”。

内外交困之下,咸丰皇帝一度认为大清要完了,自己将是亡国之君。既然国都要亡了,给道光皇帝添建方城、明楼的计划也就只能束之高阁。

人生在世,无论是做人,还是做事,都不可太过。道光皇帝奉行节俭,本没有错,可错就错在治标不治本。正所谓方向错了,再怎么努力也是徒劳。