1958年,陈毅元帅应邀到儿子陈昊苏的学校进行演讲,消息一传开,整个学校都为之震动。学生们期待着能近距离见到这位共和国的功勋人物。

在演讲后,学校本想趁机邀请陈昊苏与父亲一同用餐,以便父子俩能够在繁忙的工作中享受难得的团聚时光。

没想到,陈毅得知此事后,态度骤变,语气严肃地问道:“陈昊苏是谁?是哪一名学生,哪个年级的呢?”

他为何如此反感与儿子共进午餐的提议?

陈毅与胡兰畦的相识源于一个较为平静的时期。

那时上海的局势相对较为复杂,政治活动层出不穷,许多人因着共同的理想和目标聚集在一起。陈毅在上海的一些政治活动中,逐渐与胡兰畦有了更多的接触。

胡兰畦还是上海战地服务团的负责人,赢得了陈毅的尊敬与信任,也因此走得越来越近。胡兰畦的聪慧和坚定,深深打动了陈毅。

1937年,时局的变化让两人再次相遇。陈毅在南昌筹建新四军,这次重逢给了他们更多的机会,也让他们之间的关系进入了一个新的阶段。

中国共产党东南局的书记项英得知两人有意结婚后,立即决定找胡兰畦进行谈话。项英明确表示,在那个特殊时期,胡兰畦作为一名共产党员,不能在公开场合显露出她的身份。

党的策略需要她以国民党部队少将的身份继续进行统战工作,保持她的身份对革命事业更有利。

项英提出,胡兰畦应继续隐蔽自己的党籍,保持现有的身份,以便在日后的统战工作中发挥更大的作用。

胡兰畦面对项英的要求陷入了深深的矛盾之中。她深知革命事业的重要性,知道保持现有身份将有助于党在当前的局势中获得更多的支持和力量。

她对陈毅的感情也不容忽视,两人的心意早已在无数次的接触中悄悄升温。

经过一番深思熟虑,胡兰畦做出了艰难的决定,选择将自己的身份和感情深深埋藏在心底,继续以国民党少将的身份,执行党组织交给她的任务。

面对党内的要求,陈毅表现出了超乎寻常的冷静。他并没有像许多人那样激烈反应,而是通过一封信,表达了自己内心的痛苦和决绝。

字里行间透露着他对胡兰畦深沉的爱与对革命事业无悔的忠诚。

信中的话语沉重而深刻,他提到:“马革裹尸是壮烈牺牲;从容就义是沉默牺牲,为了革命,我们就吃下这杯苦酒吧。”

他在信中提到的“三年之约”,成为了他们之间的一个期限。

陈毅明确写道,如果三年内两人依然无法结婚,那么就各自自由,不再互相干涉。在那个特殊的历史时期,个人的情感与革命的目标相比,无法占据主导地位。

1940年,陈毅与胡兰畦的“三年之约”到期。三年的时间,虽然充满了苦涩和无奈,却也给两人留下一段深刻的记忆。

胡兰畦与陈毅之间的感情,随着革命事业的推进,变得愈发深沉,但时局的变化让他们无法走到一起。三年的等待没有得到圆满的结局,尽管如此,陈毅并未因此停下脚步。

此时,他已经年近40,身为新四军一支队司令员,肩负着更加沉重的责任和使命。

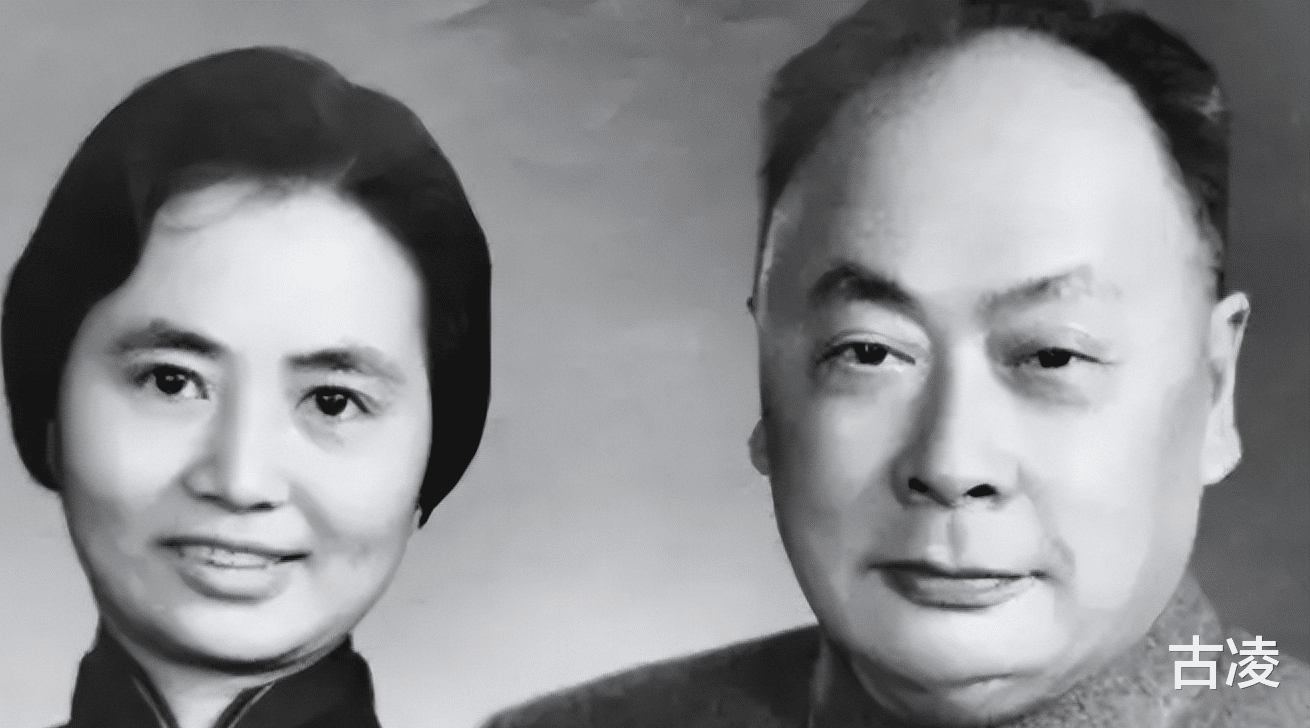

此时,年仅18岁的张茜走进了陈毅的生活。

张茜原名张春兰,才貌双全,聪明机智,是一个在革命道路上逐渐崭露头角的年轻女性。她的气质与能力,都让人一眼就能看出她与常人不同。张茜渐渐成为了陈毅的得力助手,站在了他身边,参与了许多重要的工作。

陈毅在追求张茜的过程中,表现出了与过去截然不同的柔情。

他并没有像与胡兰畦的相识那样充满革命理想的热血,而是将自己温柔的一面展现了出来。

为了打动张茜,陈毅特意为她写了一首《赞春兰》,其中有一句“娇艳高雅世难受,万紫千红妒幽香”。这句诗,深深地打动了张茜的心。她被陈毅的才情与深情所吸引,也在这份温情中感受到了他内心的真挚。

婚后,张茜肩负起了许多重要的工作。

她在新四军的日常事务中,发挥了巨大的作用。张茜的聪明才智和细致入微的工作态度,使得她在陈毅身边愈加不可或缺。

他们迎来了三个孩子。长子陈昊苏的出生,给这个家庭带来了些许光亮。尽管那时生活条件简陋,但夫妻俩依然为孩子们创造了尽可能温暖的成长环境。

次子陈丹淮和三子陈晓鲁相继降生,家庭的成员逐渐增多,家中的欢声笑语也在困境中悄然绽放。

1958年,陈昊苏上高一。

一天,他突然得到了一个重磅消息:时任外交部长的陈毅元帅将亲自到学校进行一次演讲。消息传开后,整个学校都掀起了讨论的热潮,同学们纷纷议论,期待着能亲眼见到陈毅元帅的风采。

学校也很快做出了精心的安排,决定为了显示对陈毅元帅的尊重,把他的儿子陈昊苏安排在礼堂的第一排座位。

陈昊苏对这样的安排感到非常不安。作为陈毅的儿子,他非常清楚父亲的原则,尤其是关于不能享受特殊待遇的问题。

陈昊苏知道,自己的父亲一向强调,不能因自己的身份而在学校或工作中享受与其他人不同的待遇。这种“特殊安排”让他感到有些困扰,他并不希望通过这种方式引起父亲的不满。

于是,陈昊苏主动找到了学校,表达了自己的担忧。

他强调说,自己的父亲陈毅从来不允许他在学校中有任何特别的待遇,自己也不想因为这个原因被特别安排。他直截了当地提出,自己应该和其他同学一样坐在指定的座位上,不能搞特殊化。

经过一番沟通,学校最终了解了陈昊苏的立场,决定遵循他的请求,不再做出任何特殊安排,而是根据班级的正常座次,为陈昊苏安排了座位。

演讲当天,陈昊苏如常地参加了学校的活动,没有因为父亲的身份而享受任何特殊待遇。

他坐在班级指定的座位上,和其他同学一样,聆听着父亲的演讲。虽然是陈毅亲自来学校演讲,但陈昊苏与其他学生并没有任何不同,他依然保持着低调与朴实。

演讲结束后,学校领导对陈毅的到来表示了极大的尊重,认为这是一次难得的机会,便有了邀请陈昊苏与陈毅一同用餐的提议。

毕竟,陈毅平日里事务繁忙,父子俩难得有时间见面,学校认为这次机会弥足珍贵,因此希望能够通过这个安排让父子俩共享片刻天伦之乐。

工作人员悄悄向陈毅的随行人员提出了这个建议。

当陈毅得知学校的意图后,脸色立刻变得严肃起来。他并没有对这个提议表示支持,反而表现出不满的情绪,迅速转向随行人员,严厉地问道:“陈昊苏是谁?是哪一名学生,哪个年级的呢?”

工作人员见状,立刻意识到自己可能触碰到了陈毅的底线,连忙闭上了嘴,不敢再多说一句话。

陈毅沉默了一会儿,随后语气更加坚定:“昊苏在这里学习,是他的福分,但是,他就是一名普通的学生,不能搞特殊化。”

他的话语中没有丝毫妥协的成分,显然这是他多年来养成的原则和家风。

他继续说道:“我们不能因为他的父亲是陈毅,就对他有特别的待遇。”他始终坚持自己的信念,那就是无论身份如何,都不应在日常生活中享受特权。

接着,陈毅拍了拍校方负责人的肩膀:“如果你们想找一位学生与我一起吃饭,那就找一位优秀的学生代表吧,我正好也了解了解学生们的情况。”

他言简意赅地表达了自己的意思,表明了自己希望通过这种方式,更多地了解学生的情况,而非仅仅把焦点放在陈昊苏一个人身上。

学校的领导在听到陈毅的要求后,没有再坚持自己的初衷,立刻做出了调整,决定尊重陈毅的意愿。

于是,学校安排了一位优秀的学生代表与陈毅一同用餐。这个学生不仅在学习上成绩出色,而且在品德和表现上也深得老师和同学们的认可。

餐桌上的氛围显得轻松愉快。陈毅与学校领导和学生们边吃边聊,谈笑风生,气氛非常融洽。尽管陈昊苏并未与父亲一同进餐,但整个场面依然和谐。

陈毅在用餐时与大家的互动自然而亲切,场面不时充满笑声。

参考资料:

[1]王骅书,王祖奇.陈毅对新四军战略重心北移的独特贡献[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2012,39(3):159-164