1955年,新中国迎来了首次授予军衔的重要时刻。

当时的军委总部,一份厚重的授衔名单正静静躺在案头,等待最后的审核。这份名单上的每一个名字,都凝聚着建国初期对军队将领们的深思熟虑。

在这份名单中,一些起义将领的军衔安排引发了不少议论。最受瞩目的莫过于傅作义将军的去留问题。

作为北平和平解放的重要功臣,傅作义此时已经转任水利部长,不再担任军职。

有人说这是他主动请辞不参与授衔,也有人认为这是一个两难的选择:授予上将似乎配不上他的功勋,而授予元帅或大将又显得不够恰当。最终,这位功勋卓著的将领没有出现在授衔名单上。

但更令人深思的是另外三位将领的授衔差异。陈明仁和董其武被授予上将军衔,而曾泽生却是中将。

这三人都在各自的战场上建立过赫赫战功:陈明仁在四平战役中表现出众,董其武在绥远地区举义投诚,而曾泽生则在抗美援朝战场上率领五十军立下了不朽功勋。

当时军委总部在研究授衔标准时,采取了多维度的评估体系。

不仅要考虑将领们的军事才能,更要权衡他们的历史贡献、起义影响力以及在建国后的表现。这种全方位的考量方式,体现了新中国对军队建设的严谨态度。

很多老百姓都在讨论:为什么同样是起义将领,待遇却不尽相同?

特别是曾泽生将军在抗美援朝战场上的出色表现,让很多人认为他的军衔似乎偏低了。但实际上,军衔的评定并非仅仅看某一时期的突出表现,而是要综合考虑多方面因素。

这次授衔工作的开展,也反映出新中国对待起义将领的政策态度。既要肯定他们投诚的勇气和功绩,也要考虑其在旧时期的资历和影响力。

在黄埔军校的历史上,陈明仁这个名字始终熠熠生辉。

作为黄埔一期生,他不仅是蒋介石口中的"黄埔一期的一面旗帜",更是北伐战争中一颗冉冉升起的新星。在那个革命与战火交织的年代,年轻的陈明仁用自己的军事才能和过人胆识,书写了一段传奇的军旅生涯。

北伐战争期间,惠州之战成为陈明仁军事生涯的重要转折点。

在战役中,他带领部队首先攻上城头,展现出非凡的勇气和卓越的指挥才能。

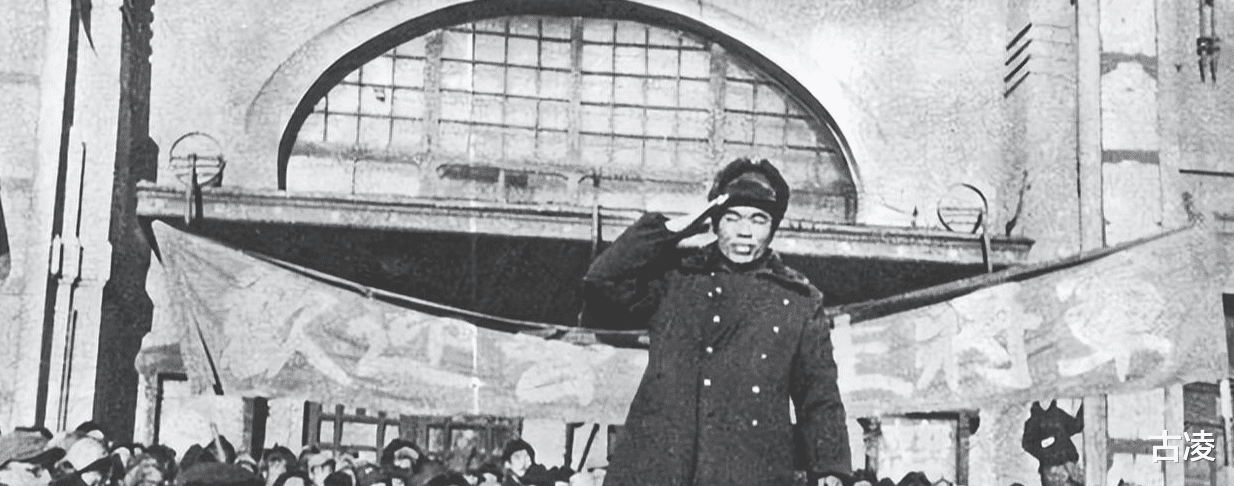

当时的庆功大会上,蒋介石破例命令全体官兵向陈明仁举枪致敬,这一幕被许多人铭记于心,包括时任国民革命军政治部主任的周恩来。

陈明仁性格刚直,不愿阿谀奉承,多次在重要场合直言不讳地提出自己的见解,这让他与蒋介石之间的关系逐渐出现裂痕。

在解放战争爆发后,与他同期的黄埔校友们纷纷获得重用:黄埔一期的杜聿明统领东北,黄埔六期的廖耀湘担任兵团司令。陈明仁却只能以71军军长的身份驻守四平。

在四平之战中,陈明仁再次展现出其卓越的军事才能。他指挥部队与东北野战军展开了激烈的争夺战,其精湛的战术运用和顽强的作战精神,让对手也不得不为之赞叹。

这场战役虽然最终以他的撤退告终,但陈明仁出色的表现留下了浓墨重彩的一笔。

胜仗之后并未为陈明仁带来升迁的机会。

相反,由于某些政治因素的考量,他反而受到了一些打压。这种处境让他开始深刻反思国民党的腐败本质和军队的未来走向。正是这种思想上的转变,为他后来的起义埋下了伏笔。

陈明仁的经历某种程度上代表了一代军人的命运。他们中的许多人都经历过类似的困惑与选择:是继续追随一个日渐腐败的政权,还是选择一条崭新的道路?

陈明仁选择了后者。

基于这样的历史背景和个人经历,在1955年的授衔中,陈明仁被授予上将军衔就显得水到渠成了。这不仅是对他军事才能的肯定,更是对他选择起义这一重要抉择的认可。

董其武是傅作义麾下的第一大将。

自从投身军旅生涯以来,董其武几乎参与了傅作义部的所有重要战役。其中最为人称道的是五原大捷,这场战役不仅奠定了傅系在绥远地区的统治基础,也让董其武的军事才能得到充分展现。

在战役中,他临危不乱,运筹帷幄,配合傅作义的整体战略,最终取得了辉煌的胜利。

与其他投效傅作义的将领不同,董其武对傅作义始终保持着特殊的忠诚。

当其他将领如陈长捷等人尚在权衡利弊时,董其武已经坚定地追随傅作义,在军事和政治上给予全力支持。这种忠诚不是盲目的依附,而是建立在共同理念和深厚情谊基础上的。

在傅作义主政北平期间,董其武被委以重任,镇守绥远地区。

这片区域不仅是傅作义的发迹之地,更是其军事和政治影响力的重要基石。董其武以其出色的治理能力,很好地维护了这一地区的稳定,为后来的和平起义创造了有利条件。

1949年傅作义在北平宣布起义时,远在绥远的董其武立即响应,展现出果断的政治判断力和行动力。这一决策不仅确保了绥远地区的和平解放,也为新中国的统一事业做出了重要贡献。

最能体现董其武品格的,是他在1955年授衔时的表现。

得知自己被授予上将军衔时,董其武谦逊地表示自己原本只是中将,能保持原职原衔就已经很感激了。这种谦虚的态度,赢得了包括毛主席在内的党和国家领导人的高度赞赏。

毛主席对其品格给予了高度评价。他强调董其武作为著名的起义将领,凭借其功劳、贡献与资历,完全应该授予上将军衔。

这个决定不仅是对董其武个人的肯定,也是对所有选择起义道路的将领们的一种褒奖。

1955年的军衔评定工作,不仅仅是一次简单的军职晋升,更是新中国对革命功勋的全面审视。看似简单的军衔差异背后,实则蕴含着深刻的历史考量和政治智慧。

首先是职位差异对授衔的影响。在旧时期,军队体系中的职务高低往往直接关系到将领的影响力和指挥范围。

以曾泽生将军为例,他在起义前和后来参加抗美援朝时都是以军长的身份任职。

董其武是绥远省政府主席兼保安司令,陈明仁担任第一兵团司令,陶峙岳更是身兼新疆省政府主席、警备总司令等要职。这种职务层级的差异,在新中国的授衔体系中得到了充分体现。

其次是起义贡献的评估标准。

新中国在评定起义将领的功勋时,不仅看重个人的抉择,更注重起义行动带来的实际效果。董其武的绥远起义和陈明仁的长沙起义,都实现了整个地区的和平解放,包括军队、政府机构、财政系统的完整移交。

相比之下,曾泽生将军在长春的起义虽然影响了战役进程,但因当时的最高军事主官是郑洞国,所以未能实现整体起义的效果。这种起义贡献的差异,也成为授衔考量的重要因素。

再者是个人影响力和历史资历的权重。

在国民党时期,傅作义系统的董其武、黄埔一期的陈明仁,都具有相当的声望和影响力。他们的起义不仅仅是个人的选择,更带动了一大批军政要员和基层官兵的觉醒。

值得注意的是,新中国的授衔标准绝非机械化的简单相加。

它是一个综合考量的过程,既要顾及历史贡献,又要考虑现实影响;既要看重军事才能,又要重视政治觉悟。这种多维度的评价体系,体现了新政权对人才使用的科学性和前瞻性。

曾泽生在抗美援朝战场上,率领五十军英勇作战,在汉江阻击战中建立的功勋有目共睹。但在最终的授衔评定中,这些战功放在了一个更大的历史背景中来权衡。

这并非是对其功绩的否定,而是一种更全面、更系统的考量结果。

新中国的授衔标准,实际上开创了一种独特的人才评价体系。它不仅注重个人的军事才能,更重视其在历史转折关头的政治选择;不仅看重具体的战功赫赫,更关注其对革命事业的整体贡献。

这种平衡之道,不仅确保了军队的稳定过渡,更为新中国的军队建设奠定了坚实的制度基础。

参考资料:

1、弃暗投明的陈明仁.中国共产党新闻 2016-10-13

2、受到毛泽东两次接见的曾泽生将军 党史频道 人民网 2021-09-03

3、董其武:由国民党上将到共产党上将 中国共产党新闻网 2018-05-1

因为长春已经被东野围了大半年了,说曾泽生起义是给他留面子其实是无路可逃之下的无奈投诚更确切!

军长中将,兵团司令上将

因为郑洞国地位不如傅作义和程潜

给一个上将军衔也是可以的

如果拍电影,考研三人组里面那哥们和曾泽生有点像

邓华也才上将。中将不错了。

谈抗美援朝,梁兴初也是中将。