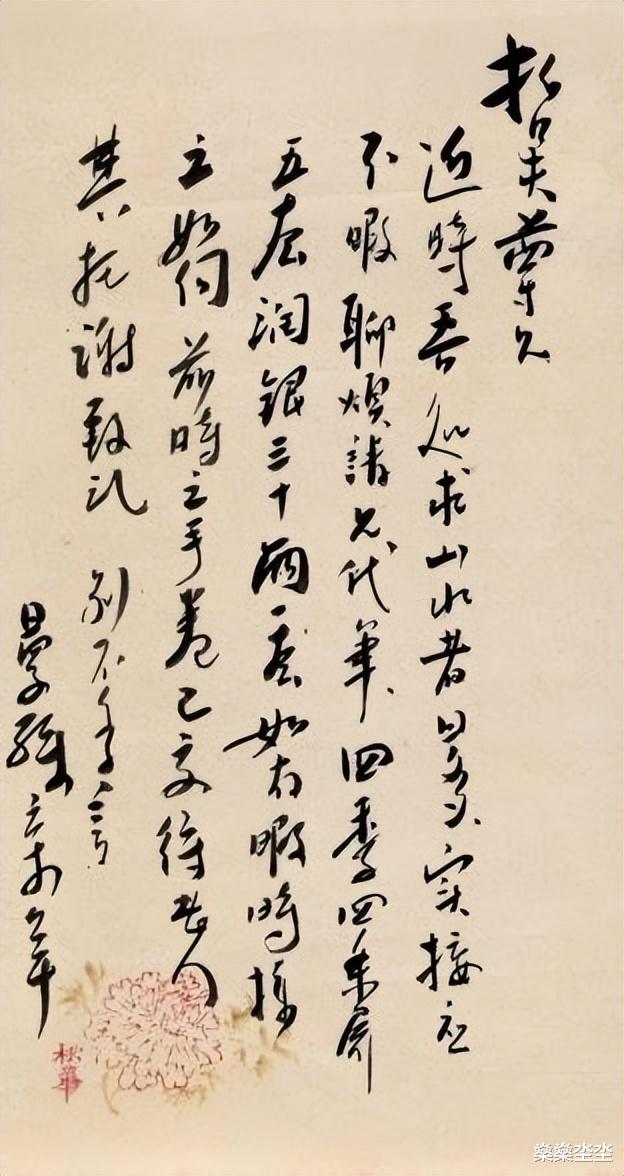

苏曼殊墨宝

2018年,苏富比拍卖会上,有一件拍品以高出估价160倍的价格成交,这件拍品便是《曼殊上人墨玅》画册。

原本估值18-25万元,最后却拍出2400万元,这个结果震惊了世界。

《曼殊上人墨玅》的作者为苏曼殊,如今的人已经没有几个知晓他的故事,不若我将这个奇人从故纸堆中搬出,让看官们重新回到20世纪初那个烽火连天的时代。

1. 糟糕的身世苏曼殊,本名苏戬,中日混血。

其父苏杰生为广东珠海市沥溪村人,娶妻黄氏。后于日本横滨山下町三十三番英国万龙茶行做了买办,因为长期在日停留,故而在当地寻了个本地女子河合氏,名仙。

按照粤语的说法,这叫包日本婆,无所谓嫁娶,给河合家一笔钱财作为报酬,相处时形同配偶,却没有真正的婚姻关系。

年幼的苏曼殊与母亲河合仙

两人生下一子就是苏戬,苏曼殊。

然网上关于苏曼殊的身世考据,至今说法不一。

一说,他是河合氏与其第一任丈夫所生。只因苏曼殊一生都与父亲苏杰生并不亲近,大约不是亲生子;

二说,他是河合氏的妹妹若子与苏杰生所出。但若子在生下苏曼殊3个月后便嫁人离开,故而将孩子寄托于姐姐膝下;

三说,他是河合氏与苏杰生的儿子,出于苏曼殊自己所述。

之所以花费笔墨讲述他的身世,只是因为,他一生的爱憎嗔痴根源都在这身世二字上。

年幼的苏曼殊与外祖父母的合影

1884年,苏曼殊在日本横滨出生,始名宗之助。

年幼时体弱多病,但聪慧异常。

4岁开慧,但凡教授的字句诗词,他读一遍就会。有相士从他家门口经过,抚摸他的发髻道:“这孩子非常人,最好堕入空门,否则可能寿命不长。”

苏曼殊的外祖父母认为此相士疯癫,将其撵了出去。

苏曼殊之姊榎本荣子(同母?异父)

5岁时,苏杰生带着河合氏和苏曼殊返乡。苏家在当地是名门富户,苏杰生早已经娶妻黄氏,黄氏育有1儿1女。另有两妾大小陈氏,育有5女,因子嗣单薄,河合氏与苏曼殊才得以“认祖归宗”。

彼时,苏曼殊满嘴日语,只会几句粤语,却对新生活充满期待。

2. 畸伶童年回到广东,苏曼殊被嫡母黄氏抱在膝下。因其有异族血统,整个家族都对他冷言冷语,排斥非常。河合氏受不了排挤,离开广东回日本依靠父母,徒留苏曼殊一人,孤零零站在深宅大院之中。

兄弟姐妹的话听不大懂,但别人轻视鄙夷的眼神他是明白的。家中兄弟姐妹都不愿与他玩,他们捉弄他,先逗他开口,等他说完却又大肆嘲笑:“你们听得懂他说什么吗?他在说鸟语吗?”

苏杰生

还有邀他一起玩儿的,等苏曼殊欢天喜地与大家玩闹在一起时,却偷偷从背后把他推进泥坑,然后一哄而散……

嫡母身体不好,只是絮絮叨叨,让他听话,让他从众,却没给他半点温情。掌家的大陈氏克扣他的嚼裹,父亲全当看不见。后来家道中落,父亲带着兄长前往上海经商,苏曼殊在家中的日子更加难过。

许多年后,他与朋友吃酒聊天,酒醉后仰天长叹:“有父如无父,有家若无家,世上飘零谁似我啊!”

十二岁那年一场大病,令苏曼殊对家族彻底失望。

僧衣苏曼殊

12岁,苏曼殊患上了疟疾,忽然间浑身抽搐着倒下,高热不退。掌家的姨娘并不为他寻找良医,反倒借口他的病有传染性,命人将他丢入柴房,自生自灭。

苏曼殊躺在冰冷的柴堆里,全身上下都在痛,仿佛每一个骨节都脱开来,他觉得冷,却连蜷缩身体的力量也无。半梦半醒间望着柴房窄小窗棂间透出的那一抹月色,心里仿佛月光一般寒凉。

死了,便也罢了!

不知熬了多少辰光,给他送食水的仆人发现,男孩儿竟然奇迹般的从死亡边缘捡回一条命来,他蜷缩在墙角,咽下送来的食物。

病愈后,苏曼殊更瘦了。本就是长身体的年纪,他四肢纤细,脸颊凹陷,仿佛鬼魅。一日,家人不见他的身影,问到看门的仆役,仆役说,三少跟着上门化缘的和尚走了。

苏曼殊俗家像

大陈氏冷笑一声,打听到苏曼殊跑到广州六榕寺出家为僧,知道他的着落,只当对丈夫有了交待,干脆利落撒手。

只可惜年幼的苏曼殊肚腹受不得出家人的清粥咸菜,每日里饿得着急忙慌,见到一只瘦鸽落单,偷偷抓住吃肉。被发现后,主持以六根未净之名将他逐出庙门,年少的苏曼殊只得灰溜溜回家去。

这是苏曼殊第一次不成功的出家。

然他属实已然不愿面对冷漠的家族,干脆到上海投靠了曾对他抱有善举的姑母苏彩屏。

冯自由

15岁,苏曼殊随表兄林紫垣赴日读书,在横滨华侨设立的大同学校就读。当时学校分为甲乙两级,苏曼殊在乙级,与冯自有的弟弟同班,籍此,认识了中国民主革命家冯自由,也接触到了革命先驱们。

3. 出世入世在日本的第二年假期,苏曼殊前往横滨探望母亲河合仙,遇到了一位羞涩纯真的少女——菊子。

菊子长得并不十分美貌,却纯真质朴,单纯可亲。苏曼殊顿时坠入爱河,回学校后书信来往,打算等到成年便迎娶心上人。

但他的爱情几乎立刻被现实击垮,即便看不起他这个混血“庶子”,苏家却依然要把控他的人生。他们说苏曼殊与菊子是私相授受,无媒苟合,绝对不允许这等轻浮的女人进苏家大门。

苏曼殊

菊子是个烈性女子,见二人相守无望,给苏曼殊写了一封诀别信后投海殉情。

刚刚尝到爱情甜蜜和人世间温暖滋味的苏曼殊万念俱灰。他终止了学习,第二次出家,时年16岁。

他跪在广州蒲涧寺的方丈面前,请求剃度。方丈看着眼前一脸颓丧的年轻男子,叹道:“不若在寺中苦修3月,如你还是一心向佛,我便为你剃度。”

苏曼殊在寺中住下,然而3月之期未到,他那颗凡俗之心却重新跳动起来。

也不知那些故友知交如今在做什么。

1900年的横滨街头

也不知母亲最近可好,我骤然离开,她可曾担心?

方丈见他长吁短叹,对他说道:“既然已经是方外之人,缘何慨叹不安?”

苏曼殊回答:“我本以为出家能够获得心灵上的平静,却没想到,愁闷依然不得解脱。”

方丈笑道:“痴儿,你的红尘之心未尽,还是回家去吧!”

于是,苏曼殊离开佛寺再次返回横滨,继续完成学业。

章士钊

1901年,他考入早稻田大学预科班,在那里读了1年书,却因与革命党人来往过密被表兄断了经济来源。幸而清公使王大燮准许各省自费优秀学生改当公费生,苏曼殊经横滨侨胞推荐,转学振武学校。

他满腔热血在遇到陈独秀、章士钊、廖仲恺、何香凝等人时彻底点燃,先后加入青年会、兴中会,为革命奔走。

1903年,俄国侵占我国东三省。苏曼殊报名参加拒俄义勇队,决心 “我以我血荐轩辕”。

家中再度阻拦,表兄林紫垣命人强制将他拉上归国的轮船。苏曼殊干脆写了一封遗书交给表兄:“船行至东海,我便投海自杀,你们就全当我死了吧!”

清朝末年的上海

至此,他与家中一刀两断,即便苏杰生病重将死,让他回家见最后一面,苏曼殊也没有答应。

离开家族后,苏曼殊再也没有经济支援。他先是前往苏州吴中公学任教,后又至上海为《国民日日报》担任翻译,就此结识了章太炎、柳亚子等人。

4. 诗文天才刚刚回国之时,苏曼殊的中文并不怎么好,他找到陈独秀,说要学作诗。

陈独秀道:“他忽然要学做诗,但平仄和押韵都不懂,常常要我教他。做了诗要我改,改了几次,便渐渐的能做了。”

陈独秀

又说到苏曼殊也曾要求章太炎教他作诗,“但太炎不曾好好儿的教,只由着曼殊自己去找他爱读的诗,不管是古人的,是现代的,天天拿来读。读了这许多东西之后,诗境便天天进步了。”(出自柳亚子《记陈仲甫先生关于苏曼殊的谈话》)

苏曼殊在诗词方面绝对是天才人物,没过多久诗文便写得有模有样,再写过数篇后,已经成为当代一绝。

春雨楼头尺八箫,何时归看浙江潮?

芒鞋破钵无人识,踏过樱花第几桥。

——苏曼殊《有赠》

苏曼殊墨宝

除了学习诗词,他还翻译了不少拜伦的诗歌,并且与陈独秀合作翻译了《悲惨世界》。

若是时间就此停驻,苏曼殊的人生或许有波折,却不会落得悲凉结果。然,正值国家动荡之时,匹夫皆怒,更何况君子?

《国民日日报》主编章士钊,撰稿人陈独秀、何靡施、谢晓石、苏曼殊,以“图国民之事业”为办报宗旨,希望启民智,为平民张目。但没过多久,报纸就因为几位主笔观念相左,资金不到位等原因停刊。失业后,苏曼殊前往香港,投靠兴中会负责人之一的陈少白。

苏曼殊绘葬花图,陈独秀题字

临走之际,他写了一首诗与陈独秀告别:

契阔死生君莫问,行云流水一孤僧。

无端狂笑无端哭,纵有欢肠已似冰。

谁又能想得到,这首诗竟然成为他一生的写照。

5. 理想破灭苏曼殊刚到香港没多久,便收到黄兴起义失败的消息。半师半友的章太炎,旧友邹容等皆因苏报案入狱,传说会被判处无期徒刑。

他忍不住放声嚎哭:“友人身陷囹圄,我却无能为力,我无能啊,无能啊!”

章太炎

1904年春,苏曼殊听说康有为假借革命之名募集海外捐款,却中饱私囊,打算离开香港前往欧洲。苏曼殊怒从心头起,找到陈少白,提出借他的手枪一用。

陈少白见他面孔涨得通红,不由多问了一句:“你借枪何为啊?”

苏曼殊道:“康有为欺世盗名,敛聚钱财,污辱同志,当歼除之。”

康有为

陈少白不肯,对苏曼殊道:“刺杀不是小事,等闲危及自身。且康有为之事干系重大,需得小心谨慎,从长计议。”

苏曼殊悻悻而归,心内觉得陈少白不过是禄蠹,没有半分革命党人的热血豪情,从此与其分道扬镳。

桩桩件件堵在心内,令苏曼殊愤懑至极。国家危在旦夕,革命党人内部人心不齐,贪污堕落之辈层出不穷。“无能为力,无能无力!我们这些人,以文笔为刀,却终究没有人手执三尺长锋,剜出脓疮,让国家焕发新生。”一杯接一杯酒落肚,很快,苏曼殊便人事不知。

僧衣苏曼殊

酒醒后,苏曼殊至广州海云寺剃度,这是他第三次出家了。

只是他这个人说得好听些至情至性,说得不好听些便是反复无常。在寺庙中没住多久,又开始馋酒肉,馋糕点,又开始关心革命,日日打探红尘消息。

几个月后,苏曼殊乘师父外出,偷了已故师兄博经的度牒,溜之大吉。从此以“博经”自命,披着袈裟半僧半俗打扮,并自称“曼殊和尚”。

苏曼殊画作

自此,苏曼殊以上海为中心,频繁来往于大江南北、日本和东南亚各地。有时候教书,有时候卖文,有时候在街边出售字画……实在无依无靠便住在寺庙,或者在有朋家中囫囵几日。柳亚子称其:赀绝穷饿不得餐,则拥衾终日卧。

潦潦倒倒,混迹世间。

6. 有情皆孽1904年,苏曼殊发愿前往南亚佛教圣地朝拜。

彼时南洋诸国条件艰苦,山高林密,虎狼出没,蛇虫鼠蚁更是不计其数。

苏曼殊从上海出发,途经越南、老挝、缅甸,最后至暹罗盘谷(曼谷),住龙莲禅寺。他的行为震动了整个泰国佛教界,当地人尊称他为曼殊大师。

苏曼殊墨宝

归国后,潜心著书,著有《梵文典》《粤英词典》《汉英三昧集》等。

写至此处,看官们或许认为他已然皈依三宝,做曼殊大师,可这不是事实。

你以为他是个俗人,他却身披僧衣,托钵化缘,撰写佛家经典;

你以为他是个僧人,他却留起头发,西装革履,穿行在秦楼楚馆。

苏曼殊与母亲河合仙

苏曼殊曾写过一本书《曼殊杂记》,里面列出一大串与他有过交往的歌姬舞女,有名有姓有地址的足足28人。写文卖画赚到钱财,转眼就抛洒出去,在花柳巷中倚红偎翠,吃酒作乐。然他却乐而不淫,尽管隔三岔五必去欢场,却始终未破禅定。

1909年,26岁的苏曼殊离开上海东渡至东京养病,在一场音乐会上结识了调筝女百助眉史。两人命运相仿,谈到兴起秉烛夜话,却什么都没有发生。

出处不详,疑似百助眉史

眉史以为苏曼殊嫌弃她沦落风尘,忍不住低下头去拭泪:“妾知卑贱,不敢有百年之想。”

苏曼殊却道:“比起肉体的交合,精神上的欢愉才是永恒啊!”

见他真是赤诚君子,眉史以为自己终身有托,忍不住露出羞涩窃喜。可苏曼殊又道:“乌舍凌波肌似雪,亲持红叶索题诗。还卿一钵无情泪,恨不相逢未剃时。抱歉,我已经剃度出家,与红尘无缘。”(诗文出自苏曼殊《本事诗》)

苏曼殊画作

至情至性,却又笃信佛教;

一心向佛,却又向往爱情……

苏曼殊的一生,明明情感丰富,却偏偏断绝尘缘。柳亚子评价道:“表面上似乎是行云流水,悠然自得,然而内心深处的痛苦,又使他不能不发来,这就表现出‘无端狂笑无端哭’的样子,象是一个神经上有毛病的人,而实际上这就是他思想感情的如实写照。”

7. 贪嗔痴鲁迅与苏曼殊也曾有过一段缘分。

1907年,鲁迅在日本留学,曾与几位友人筹办《新生》杂志,其中一位志同道合者便是苏曼殊。

鲁迅

他对这位旧友评价道:“我的朋友中有一个古怪的人,一有了钱就喝酒用光,没有钱就到寺里老老实实地过活。这期间有了钱,又跑出去把钱花光。与其说是虚无主义,倒应说是颓废派……”

佛家所谓的六根清净,苏曼殊一样不占。(六根乃眼、耳、鼻、舌、身、意)

苏曼殊尤其贪食,暴饮暴食,从不肯节制。他所有朋友都知道这一点,常说别人出钱他出命,提起筷子就吃,直到肚腹隆起也不肯罢休。

柳亚子

他最爱吃糖,杂记中自叙在杭州“日食酥糖三十包”。

章太炎说他“一日饮冰五六斤,比晚不能动,人以为死,视之犹有气,明日复饮冰如故。”

著名报人,小说家包天笑调侃:“想是大师心里苦,要从苦处得甘来。”

苏曼殊画作

陈独秀却慨叹:“他眼见举世污浊,厌世的心肠很热烈,但又找不到他出路,于是便乱吃乱喝起来,以求速死。在许多旧朋友中间,像曼殊这样清白的人,真是不可多得的了。”

苏曼殊患有严重的肠疾,甜食糯米都是禁忌。他却完全不管不顾,苏州吴江的麦芽塌饼,一口气连吃好几个,就在这样的胡吃海塞中,虚弱的肠胃终于经受不住。

苏曼殊墨宝

1917年5月,苏曼殊的身体日渐衰弱。他仍然想着城隍庙的糖粥,对柳亚子说道:“上海城隍庙新辟商场极好看,不过旧时卖糖粥的那些小贩却怎么也找不到了。大商人最善于垄断,那些细民的生计从此就都断绝了。”

没过多久,苏曼殊病倒,被至交好友们凑钱送入上海广慈医院。医生不许他吃糖,每天只与他一些清淡食物果腹。可舒曼书却逃出医院,专门寻八宝饭、栗子、糖糕大快朵颐。

苏曼殊墓

1918年5月,苏曼殊因胃病逝于上海广慈医院,年仅34岁。

死前留下一偈:“一切有情,都无挂碍。”

友人在他枕下翻出一堆糖纸,其中夹杂一张纸条,上面写着:“僧衣葬我。”

最后孙中山捐赠千金,将苏曼殊葬于杭州西湖孤山北麓西泠桥旁,与南齐名妓苏小小的墓遥遥相对。

诗僧、画僧、糖僧、情僧、革命僧。

苏曼殊一生半癫半狂半僧半俗半畸零。

苏曼殊画像

生于日本,长于中国,从东瀛而来,归葬于华夏。但他一生都对自己的身世充满了怀疑,河合氏给了他温暖,却无力抚养他长大;苏杰生给了他衣食,却漠视其他人践踏他的尊严;

年少时情窦初开,遇到一个两情相悦的人,却被棒打鸳鸯,以一个美丽少女的死亡告终;

他爱国,却只能眼睁睁看着祖国大好河山沦丧,沽名钓誉者占据高位,性情高洁者败走麦城。

亲情缺失,爱情幻灭,革命不成……天性敏感的苏曼殊所有的情感需求全部失败,想要撒手投奔空门,却又有千丝万缕弃之不下……

苏曼殊画作

南怀瑾南师在《中国佛教发展史略》这样评价他:“行迹放浪于形骸之外,意志沉湎于情欲之间的苏曼殊,实际并非真正的出家人。他以不拘形迹的个性,在广州一个僧寺里,偶然拿到一张死去的和尚的度牒,便变名为僧。从此出入于文人名士之林,名噪一时,诚为异数。好事者又冠以大师之名,使人淄素不辨,世人就误以为僧,群举与太虚、弘一等法师相提并论,实为民国以来僧史上的畸人。虽然,曼殊亦性情中人也。”

南怀瑾

一个炽烈的斗士,一个丰富情感的诗人,一个至情至性的赤子,偏偏想要断绝尘缘,做个断绝五情的比丘……于是乎只能在佛门尘世进进出出,在孤独中离去。

*苏报案是发生在1903年的上海的一起案件。《苏报》在章士钊担任主笔后,号召推翻清政府,引起当局不满。6月末,《苏报》馆中多人被捕,报纸停止出版,报馆也最终被查封,随后进行长达数月的审判。