什么是科举。

科举的底色不是教育,而是政治,甚至是披着教育外衣,高端人情世故。

理解这一点后。接下来,我们从三个层面,对明朝科举进行拆解,然后复盘一下“南北榜案”,就会清晰很多。

明朝科举从一开始就存在严重缺陷,走走停停,一波三折。

大明首次开科取士是洪武三年,但因经历长期元末农民战争,人才折损巨大,最终取出的举子,效果不尽理想。

用朱元璋的原话形容“能以所学措诸行事者寡”。说白了,在朱元璋看来,洪武三年选出来的全是“中看不中用”的Five,净拿些假大空的话来糊弄自己。

于是,洪武三年取士结束后,朱元璋下旨,暂停科举。

这一停,便是十五年。直到洪武十八年,明朝才正式举办第二场科举。

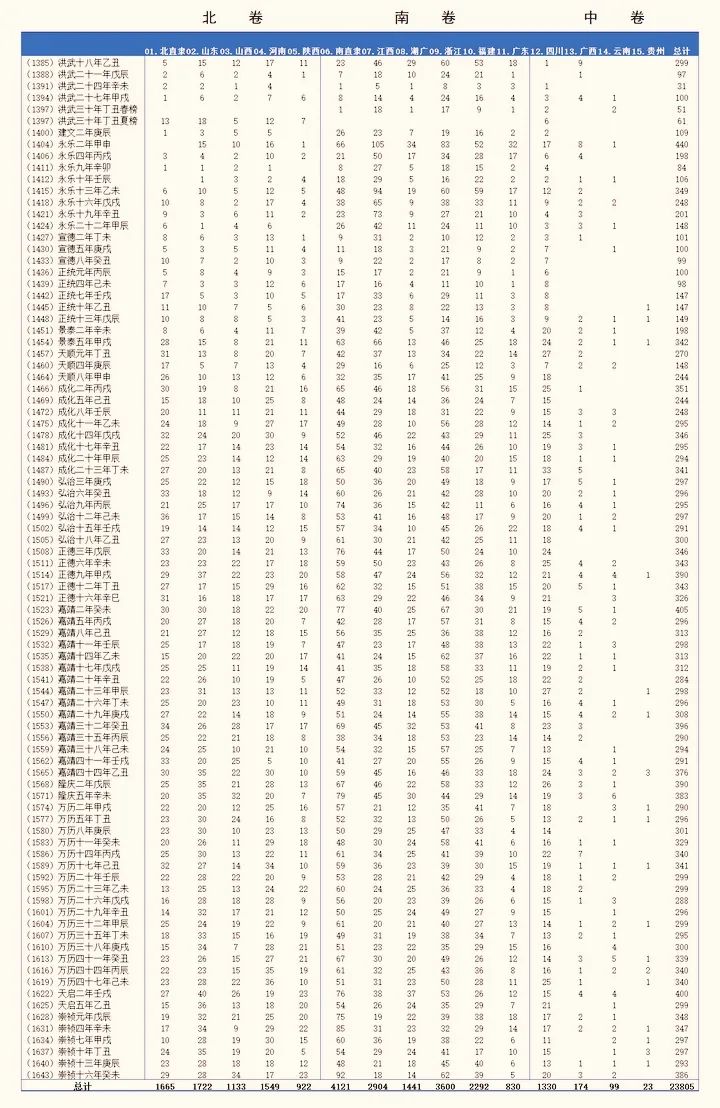

往后260年,明朝一共开科87轮,录取进士23805名。260年录取2.4万进士,显然严重低于了明朝实际官吏总数。

剩下巨大缺口是从里来的。

其实。停考的十五年当中,明朝主流的人才选拔渠道依旧是“察举制、荫补制、勋贵叙位制”。而三种方式在本质上又可以看成是一种,叫“龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞”的关系户推荐制。

哪怕是洪武十八年,重开科举之后,明朝也没有废除察举制,实行的是以察举为主,辅以科举的“双轨”人才选拔方式。

那么问题就来了。既然明朝的“察举制”与宋朝之前没有任何区别,那它必然绕不开察举制的弊端。

——催生“熟人政治”。

比如,正统时期的内阁扛把子杨士奇,他本身是江西泰和县人,推荐他的人有两位。一位是湖北汉阳县令王叔英(浙江黄岩人),另一位是吏部尚书张紞,张紞虽是陕西富平人,但从洪武初年入仕,一直在云南经营长达十七年。

有人的地方,一定有江湖,江湖便是人情世故。王叔英和张紞为什么推荐杨士奇,而没有推荐张士奇、王士奇?归根结底,这是一种熟人关系主导的结果。

如果任由其发展,必然会将历史带回到“黄巢”之前的门阀社会状态。

在这样的状况下,朱元璋还是决定“开科”。

问题是开科,问题就能解决了吗?

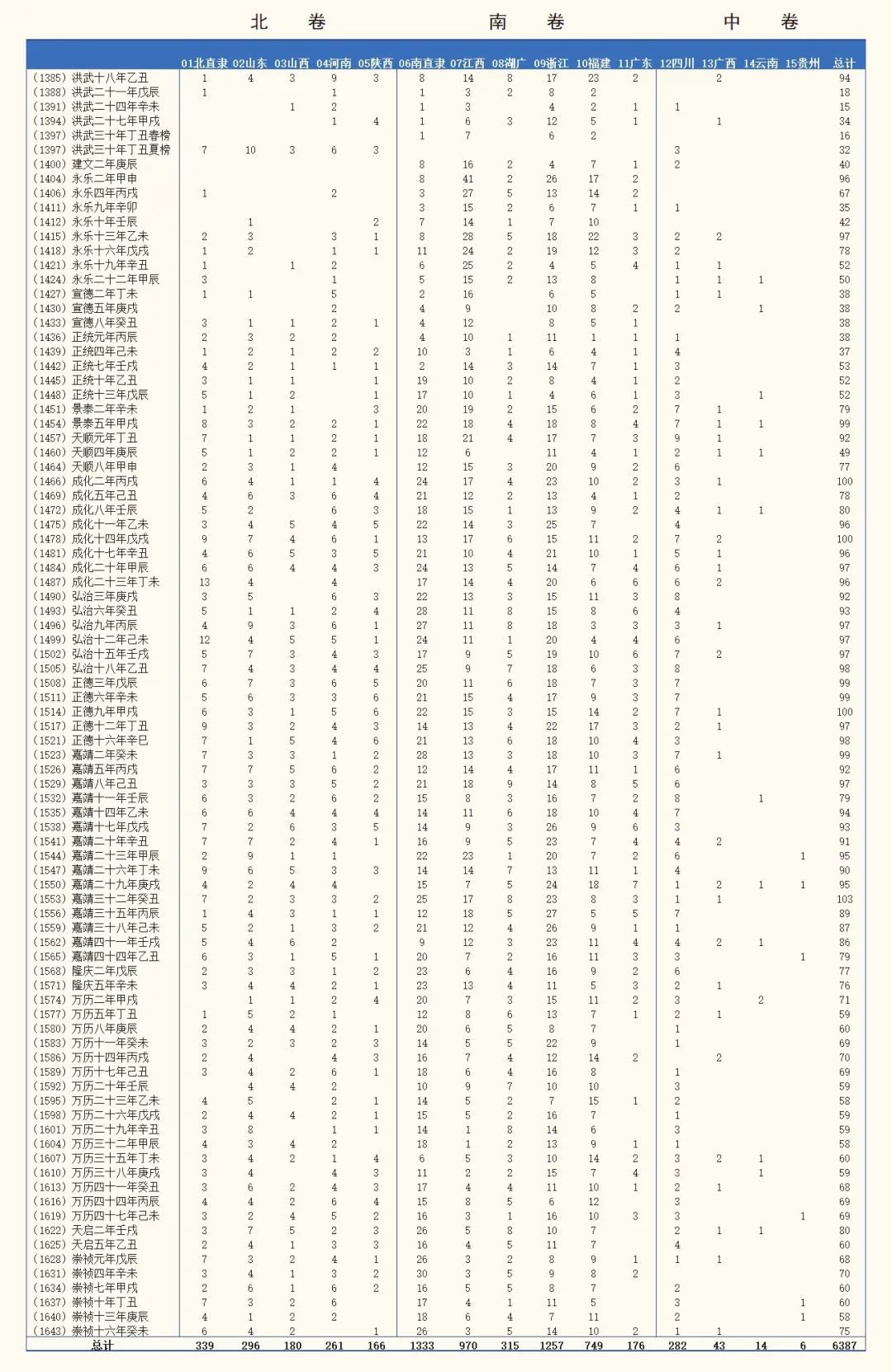

我们再看一张图。明朝260年科举前二甲(100名)录取进士地域分布情况。

260年“三甲前一百名”总共录取进士6387人。按照惯例,每一届前的100名,不出意外的话,大概率会在未来走进王朝权力的核心,构成了明朝政治的顶级食物链。

因为“北卷”和“中卷”在地区富庶程度以及试卷难易程度上,相差不大,为了方便后面理解。我们把图中的“北卷”和“中卷”合并成一个“北方大区”,南卷称之为“南方大区”。

统计显示,260年产生的6387位进士,“北方大区”占了1596席位,“南方大区”占了4791席位。

“北方大区”包括北直隶、山东、山西、河南、山西、四川、广西、云南、贵州。

“南方大区”包括南直隶、江西、湖广、浙江、福建、广东。

占了大明三分之二疆域的“北方大区”,进士占比仅为24.98%。

而占了大明三分之一疆域的“南方大区”,进士占比高达75.02%。

比例之悬殊,不可不谓之大。

虽然察举制和科举制都是朝廷推行的合法主张,本身在法理上似乎找不到任何槽点。

问题是,越是复杂的东西,往往漏洞越多,越容易被人钻空子。

明朝这种复合型的选拔机制,本身便是一种问题。

比如,某一个地方出的人才越多,意味着在朝人数占比会增高。久而久之,随着时间的推移,未来察举人才时,往朝廷输送的人才会变得更多。

一旦这种情况形成,想要维持住基本的公平,就很难了。因为人的思想认知,不可能超出自身视线。

举个例子。广东的老表,大概率是不会察举山西的老表。哪怕他想唯才是举,他也很难做到。因为他根本不知道远在数千里外的山西老表的真实段位,甚至都不知道有这么一号牛人存在。

察举制为主,且有十八年的时间基础。有了这个先前条件,爆发“南北榜案”,只是时间的问题。

在信息和教育资源极其不对称的情况下,从出题官到阅卷官、主考官,甚至连礼部一个端茶、倒水、扫地的杂役,都是清一色南方人,当他们带着“南人思维”从“全国这个大盘子”里去挑选进士时,很难保证原生思维不会左右事情的结果。

都不用纠结,“南北榜案”是不是明朝一部分上层的集体舞弊事件。单凭地缘产生的资源和思维差异,也够北方举子喝一壶的。

这一点,可以从刘三吾的自证中,找到答案。

案子爆发后,朱元璋找主考官刘三吾问话,刘三吾用了这样一句话替自己辩解。

北方学子语多犯禁,文理不通。(北方举子在写文章时,经常会冒犯皇上,而且文采比较差)

刘三吾的回答,还真没有说谎。

我们不妨分析一下北方状元韩克忠的试卷,看看北方学子是如何“犯禁”的。

为了南北榜案引发的众怒,朱元璋针对北方举子重新开科。当时,朱元璋的题目是。

意思是,我采取严刑酷法治理大明,但仍然有不法之人顶风作乱,如何破解?

韩克忠是这样回答。

由是,不得已而施之五刑。然五刑之施,亦岂皇上之所欲哉?盖由顽民不遵化而致然也。奈何法愈严而人愈犯者?法愈严而人愈犯,盖由人心不古而轻犯之耳。(截取一段)

这话确实不中听。

翻译过来是,使用五刑不是皇上的本意,但法愈严,犯事者愈多,主要是朝廷过于侧重刑罚,而忽视施行教化,导致人心不古。

这可把朱元璋的脸打得不轻。你朱元璋自以为“殚精竭虑”三十年,希望用酷法约束天下,效果适得其反啊。

说韩克忠是赤裸裸地嘲讽朱元璋,都一点不过分。

然而。抛开以下犯上不谈,韩克忠说得的确是一句实话。

可是。如此直不愣登的大实话,在刘三吾为主的翰林考官,这叫“语多犯禁”大不敬。

我们再看一份来自湖北襄阳进士任亨泰的答卷。

朱元璋出的题目是。

任亨泰的回答,如下。

南方举子的文章写得确实非常漂亮。就文采而言,的确甩了北方状元十八条街,但一定说明南方举子优于北方吗?

答案是未必。

后来,洪熙皇帝朱高炽一语道破玄机,说:

举之士,须南北兼取。南人虽善文词,而北人厚重,比累科所选,北人仅得什一,非公天下之道。

南北各有所长,南方工于辞藻华丽,北方偏于朴素实操。对复杂的王朝政治来说,不可以只用一种风格去解决所有问题。

这场录取结果中,有没有人为操纵,不宜妄下结论。但可以确定的是,掺杂了刘三吾等人的大量“个人喜好”。

虽然刘三吾一直辩解不存在“关系户”,但站在全局来看,“刘三吾此举”还是掉进了隐形变异的“关系户”问题之中。

最终,不知不觉成了“关系户”,稀里糊涂替“关系户”买了单。