西电东送工程,恰似一条跨越山川湖海的能源巨龙,横空出世,应运而生。它以非凡的气魄和宏大的构想,肩负起优化能源资源配置、促进区域协调发展的神圣使命,成为连接东西部地区的能源纽带,在国家能源战略版图中占据着举足轻重的核心地位。这一伟大工程,不仅是解决能源供需地域不平衡的关键举措,更是推动中国经济可持续发展、实现能源革命的重要战略支撑,其深远影响,正如同涟漪般在中华大地不断扩散。

一、引言:能源版图上的战略布局

在广袤的中国大地上,能源资源的分布宛如一幅独特而又不均衡的画卷。西部地区,这片充满自然伟力的土地,蕴含着丰富的水能、煤炭、风能和太阳能资源 ,犹如一座巨大的能源宝库,静静等待着合理的开发与利用。云南、贵州、四川等地的崇山峻岭间,奔腾不息的江河汇聚成强大的水能;内蒙古、新疆等地的广袤荒漠与草原,风能和太阳能肆意挥洒。

而东部地区,作为中国经济发展的引擎,工业蓬勃发展,城市灯火辉煌,人口密集且经济活动频繁,对电力的需求呈现出爆发式增长 ,犹如嗷嗷待哺的巨人,急需稳定而充足的能源供应来维持其强劲的发展势头。然而,这里的一次能源资源却相对匮乏,难以满足自身庞大的电力需求。

西电东送工程,恰似一条跨越山川湖海的能源巨龙,横空出世,应运而生。它以非凡的气魄和宏大的构想,肩负起优化能源资源配置、促进区域协调发展的神圣使命,成为连接东西部地区的能源纽带,在国家能源战略版图中占据着举足轻重的核心地位 。这一伟大工程,不仅是解决能源供需地域不平衡的关键举措,更是推动中国经济可持续发展、实现能源革命的重要战略支撑,其深远影响,正如同涟漪般在中华大地不断扩散。

二、能源分布不均催生的战略之举(一)能源资源分布的“失衡” 现状我国幅员辽阔,能源资源的分布却极不均衡,呈现出明显的 “偏科” 态势。从煤炭资源来看,山西、内蒙古、陕西等西部地区堪称 “富煤大省” ,这些地区的煤炭储量占据了全国总量的绝大部分。内蒙古的鄂尔多斯,这片广袤的土地下蕴藏着海量的煤炭资源,其煤炭产量多年来在全国独占鳌头 ,被誉为 “中国煤都”。这里的煤矿规模宏大,现代化的开采设备昼夜不停地运转,源源不断地将优质煤炭从地下开采出来。

再看水能资源,西南地区的四川、云南、贵州等地,河流众多,水量充沛,地势落差大,形成了得天独厚的水能资源优势。长江、珠江等大江大河的主要干支流流经此地,为水能开发提供了绝佳条件 。位于四川省的白鹤滩水电站,是全球在建规模最大的水电站之一,总装机容量达 1600 万千瓦,其建成后每年可发电 624.43 亿千瓦时,强大的电能将通过输电线路送往全国各地 。

风能和太阳能资源也主要集中在西部和北部地区。新疆、甘肃等地的广袤戈壁滩,常年风力强劲,是建设大型风电场的理想之地;青海、西藏等地的高海拔地区,阳光充足,日照时间长,太阳能资源开发潜力巨大 。这些地区的能源资源,犹如一座沉睡的宝藏,亟待开发利用。

相比之下,东部地区如长江三角洲、珠江三角洲和京津冀等经济发达区域,虽然经济繁荣,人口密集,工业发达,但一次能源资源却极度匮乏 。这些地区的煤炭、水能、风能和太阳能资源储量相对较少,难以满足自身庞大的能源需求 。以上海为例,这座国际化大都市的能源消耗巨大,但本地几乎没有煤炭和水能资源,所需能源大部分依赖外部输入。

(二)东部电力紧缺的困境与挑战能源资源的匮乏,使得东部地区在电力供应上面临着严峻的挑战。随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,东部地区对电力的需求与日俱增,用电负荷持续攀升 。每到夏季高温和冬季取暖季节,空调、电暖器等大功率电器的广泛使用,使得电力需求更是呈爆发式增长 。

在电力供应紧张的情况下,东部地区不得不采取一系列限电措施,以保障电力系统的稳定运行 。工业限电成为常态,许多企业被迫调整生产计划,减少开工时间,甚至停产 。一些高耗能企业更是首当其冲,面临着巨大的生产压力。这不仅影响了企业的正常生产经营,导致企业订单交付延迟,经济损失惨重,还对当地的就业和经济发展产生了连锁反应 。

居民用电也受到了一定程度的影响。在用电高峰时段,部分地区出现了电压不稳、停电等情况,给居民的日常生活带来了极大的不便 。医院、学校等重要公共服务机构的正常运转也受到威胁,一旦停电,将严重影响医疗救治和教学秩序 。如2021 年夏季,江苏、浙江等地遭遇了罕见的持续高温天气,电力需求急剧增加,电网负荷屡创新高 。为了保障电力供应,当地政府不得不对工业企业实施限电措施,许多工厂被迫停产限产,给制造业带来了巨大冲击 。同时,居民用电也受到了一定程度的限制,部分小区出现了轮流停电的情况,居民们在炎热的夏日里备受煎熬 。

(三)战略决策:西电东送的应运而生面对能源分布与需求的巨大矛盾,西电东送工程作为一项具有前瞻性和战略性的重大决策,横空出世 。它旨在将西部丰富的能源资源转化为电力,通过输电线路输送到电力紧缺的东部地区,实现能源资源的优化配置 。

这一工程的实施,犹如一场及时雨,为东部地区的经济发展注入了强大动力 。它有效缓解了东部地区的电力紧缺局面,保障了工业生产和居民生活的正常用电需求 。同时,也为西部地区的能源开发和经济发展提供了广阔的市场空间,促进了西部地区的资源优势转化为经济优势 。

西电东送工程的战略意义不仅仅在于解决了能源供需的地域不平衡问题,更在于它促进了区域间的协调发展,加强了东西部地区的经济联系和合作 。通过这一工程,西部地区的能源产业得到了快速发展,带动了相关产业的兴起,增加了就业机会,促进了当地经济的繁荣 。而东部地区则通过获得稳定的电力供应,进一步提升了经济发展的活力和竞争力 。

此外,西电东送工程还对我国的能源结构调整和环境保护产生了深远影响 。它推动了清洁能源的大规模开发和利用,减少了东部地区对传统化石能源的依赖,降低了碳排放和环境污染,为我国实现碳达峰、碳中和目标做出了积极贡献 。

三、西电东送的三大通道建设(一)北部通道:火电与水电的协同北送北部通道犹如一条横跨北方大地的能源巨龙,承担着将黄河上中游水电和山西、内蒙古坑口火电送往京津唐地区的重任。它主要包括山西、内蒙古西部向京津唐地区的送电线路,以及黄河上游水电与火电联合向山东送电的工程 。

在电源构成方面,火电占据了重要地位。山西,作为我国的煤炭大省,拥有丰富的煤炭资源 ,依托这些资源,山西建设了众多坑口火电厂 。这些火电厂以煤炭为燃料,通过燃烧产生热能,再将热能转化为电能 。内蒙古西部同样拥有丰富的煤炭储量,其坑口火电也成为北部通道的重要电源之一 。这些火电具有稳定、可靠的特点,能够在电力需求高峰时段提供强有力的电力支持 。

水电方面,黄河上游堪称水电的 “富矿” 。这里地势落差大,水流湍急,水能资源丰富 。公伯峡、拉西瓦等水电站就坐落于此 。公伯峡水电站位于青海省循化撒拉族自治县和化隆回族自治县交界处的黄河干流上,总装机容量 150 万千瓦 ,于 2001 年 8 月 8 日主体工程动工,2004 年第一台机组发电 。拉西瓦水电站位于青海省贵德县与贵南县交界处的黄河干流上,总装机容量 420 万千瓦 ,是黄河上游龙羊峡至青铜峡河段规划的第二座大型梯级电站 。这些水电站充分利用黄河上游的水能资源,将水能转化为清洁的电能,为北部通道提供了绿色、可持续的能源 。

随着通道建设的不断推进,其送电规模也在逐步扩大 。到 “十五” 期末,内蒙古和山西已分别新增 270 万千瓦、250 万千瓦的东送电力 ,每年可向京津唐输送 333 亿千瓦时电量,相当于运送 1665 万吨原煤 。

山西王曲电厂向山东送电工程顺利完成后,华北与山东电网实现互联,进一步增强了北部通道的送电能力 。此外,陕北火电基地也以交流输电的方式向京津唐和河北南网送电,使得北部通道的送电范围更加广泛 。

(二)中部通道:长江水电的东输之旅中部通道是西电东送工程中一条至关重要的输电线路,它依托长江流域丰富的水电资源,主要将三峡和金沙江干支流水电送往华东地区 ,同时也向华中、福建等地供电 。这条通道的建设,犹如在长江之上架起了一座电力桥梁,将西部的清洁能源源源不断地输送到东部地区 。

三峡水电站无疑是中部通道上的一颗璀璨明珠 。它坐落于湖北省宜昌市夷陵区三斗坪镇,是举世瞩目的跨世纪大工程 。三峡水电站总装机容量达 1820 万千瓦,共有 32 台 70 万千瓦的水轮发电机组 ,其规模之大,堪称世界之最 。2003 年,三峡水电站首批机组发电,标志着中部通道开始发挥重要作用 。此后,随着工程的逐步推进,三峡水电站的发电量不断增加,源源不断地为华东地区提供着清洁、稳定的电力 。

金沙江干支流水电也是中部通道的重要电源 。金沙江是长江的上游河段,水能资源极其丰富 。溪洛渡、向家坝等大型水电站就分布在金沙江流域 。溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界处的金沙江峡谷段,总装机容量 1386 万千瓦 ,安装了 18 台 77 万千瓦的水轮发电机组 。该电站于 2005 年 12 月正式开工,2013 年 5 月首台机组发电 ,其建成后,每年可发电 640 亿千瓦时 。向家坝水电站位于云南省水富市与四川省宜宾市叙州区交界的金沙江下游河段上,总装机容量 640 万千瓦 ,安装了 8 台 80 万千瓦的水轮发电机组 。向家坝水电站于 2006 年 11 月正式开工,2012 年 11 月首台机组发电 ,它不仅为中部通道提供了大量电力,还在防洪、航运等方面发挥了重要作用 。

为了实现水电的高效输送,中部通道在输电线路布局上进行了精心规划 。一系列超高压、特高压输电线路纵横交错,将三峡和金沙江的水电送往华东地区 。这些输电线路采用了先进的输电技术,具有输电容量大、输电距离远、线路损耗低等优点 ,确保了水电能够安全、稳定地输送到目的地 。

如±800 千伏锦苏特高压直流输电工程,起于四川锦屏换流站,止于江苏苏州同里换流站,输电距离长达 2059 公里 ,是世界上首个 ±800 千伏特高压直流输电工程 ,它极大地提高了中部通道的输电能力,为华东地区的经济发展提供了强有力的电力保障 。

(三)南部通道:多能互补的南电入粤

(三)南部通道:多能互补的南电入粤南部通道以开发云南、贵州、广西的水电为主,同时以开发贵州等地火电为补充,将电力送往广东,形成了多能互补的能源输送格局 。这条通道犹如一条能源纽带,紧密连接了西南地区和广东,为广东的经济发展注入了强大动力 。

在水电方面,南盘江、北盘江、红水河堪称水电资源的 “富矿” 。这些河流位于广西、云南、贵州三省区交界处,水量充沛,地势落差大,非常适合水电开发 。龙滩水电站就位于红水河上游的广西天峨县境内,是红水河梯级开发中的骨干工程 。龙滩水电站初期装机容量 420 万千瓦,年发电量 156.7 亿千瓦时 ,其装机容量占红水河可开发容量的 35% 至 40% 。该电站于 2001 年 7 月正式开工,2007 年第一台机组投产发电 ,2009 年 12 月 31 日完工 。龙滩水电站的建成,不仅为南部通道提供了大量清洁电力,还对促进区域经济发展、改善生态环境等方面发挥了重要作用 。

除了水电,贵州等地的火电也是南部通道的重要组成部分 。贵州煤炭资源丰富,依托这些资源,贵州建设了众多坑口火电厂 。这些火电厂以煤炭为燃料,通过燃烧产生电能 。在水电供应不足或电力需求高峰时段,火电能够及时补充电力,保障广东的电力稳定供应 。例如,贵州纳雍电厂、黔北电厂等火电厂,每年都为南部通道输送大量电力 。

为了满足广东日益增长的电力需求,南部通道不断加强建设 。一系列输电线路相继建成,将西南地区的水电和火电送往广东 。其中,天生桥水电站至广东的输电线路是南部通道的重要组成部分 。天生桥水电站位于广西隆林各族自治县与贵州安龙县交界处的南盘江之上,通过多回输电线路将电力送往广东 。

此外,还新建了从贵州安顺地区经广西到广东的输电通道,进一步提高了南部通道的输电能力 。随着广西龙滩水电站和云南小湾水电站等的投产,南部通道的送电能力不断增强 ,到 2005 年底,从云南、贵州两省送电广东的输电能力已增加到 700 万千瓦,加上三峡送至广东的 300 万千瓦,基本满足了广东 “十五” 期间的电力需要 。在 “十一五” 期间,又新增送电广东能力 400 万千瓦 ,为广东的经济腾飞提供了坚实的能源支撑 。

四、西电东送工程的建设历程(一)概念萌芽与前期论证(20 世纪 80 年代 - 90 年代)20 世纪 80 年代初,改革开放的春风吹遍华夏大地,中国经济开始踏上快速发展的征程 。然而,在经济发展的过程中,能源供需不平衡的问题逐渐凸显 。东部地区经济迅速崛起,工业生产蓬勃发展,城市建设日新月异,对电力的需求呈现出迅猛增长的态势 。而西部地区虽然拥有丰富的煤炭、水能等能源资源,但由于经济相对落后,能源开发和利用水平较低,大量能源资源闲置 。在这样的背景下,“西电东送” 的概念应运而生,成为解决能源供需地域不平衡问题的一种前瞻性设想 。

当时,我国电网建设水平还比较有限,电网结构薄弱,各个地区的电网相互独立,犹如一座座孤岛 。这使得大规模的西电东送面临着诸多技术难题和实际困难 。要实现西电东送,就需要建设大容量、长距离的输电线路,将西部的电力输送到东部地区 。但在当时,我国的输电技术还无法满足这一需求,输电线路的损耗较大,输电容量和距离都受到限制 。此外,不同地区电网之间的互联互通也存在问题,电力调度和管理难度较大 。

1988 年,国家能源部的成立,为西电东送工程的推进带来了新的契机 。国家开始有计划地实施跨区域联网的研究和建设工作 。同年,国家能源投资公司与粤桂黔滇四省就合作开发西南三省水能资源向广东送电问题进行了首次会谈 。这次会谈犹如一颗种子,播下了西电东送的希望 。此后,各方开始积极探索合作的可能性,为西电东送工程的实施奠定了基础 。

1991 年,中央和粤桂黔滇四省合资成立了中国南方电力联营公司 。该公司的成立,标志着西电东送工程迈出了重要的一步 。公司致力于联合开发西南丰富的水电、火电资源,建设跨省区的联营电网 。通过整合各方资源,发挥各自优势,为西电东送工程的实施提供了组织保障和资金支持 。

在联营公司的推动下,西南地区的能源开发和输电线路建设逐渐展开 。1993 年,贵州天生桥至广州直流 ±500 千伏输电工程投运,南方联营电网正式运行 。这条输电线路的建成,犹如一条纽带,将西南地区的电力与广东紧密连接起来,实现了电力的跨区域输送 ,为西电东送工程的大规模实施积累了宝贵经验 。

(二)工程启动与初步建设(2000 - 2010 年)1999 年 9 月,十五届四中全会明确提出了实施 “西部大开发” 战略、“西电东送” 战略 ,这一决策犹如一声号角,正式拉开了西电东送工程大规模建设的序幕 。2000 年,以西电东送、西气东输、青藏铁路项目开工为标志,中国启动西部大开发战略 ,西电东送工程作为西部大开发的重要组成部分,迎来了重要的发展机遇 。同年 11 月 8 日,中国首批西电东送工程 —— 洪家渡、引子渡、东风水电站等 6 项工程在乌江同时开工 ,标志着西电东送工程正式启动 。这些水电站的建设,将为西电东送提供重要的电源支撑 。

2001 年 1 月 3 日,天生桥一、二级水电站最后两台机组成功并网发电 ,标志着这两座大型水电站 10 台机组全部建成投产 。天生桥一、二级水电站位于贵州省安龙县和广西壮族自治区隆林县交界处的红水河上,是国家重点工程,被称为中国 “西电东送” 第一站 ,总装机容量为 252 万千瓦,年发电量为 134.45 亿度,两座水电站总投资达 200 多亿元 。天生桥水电站的全部投产,大大提高了西电东送的送电能力 。同年 6 月,天生桥 — 广州 ±500 千伏直流输电工程双极投产,西电送广东的能力由原来的 120 万千瓦增加到 300 万千瓦 。

2001 年 7 月 1 日,龙滩水电站正式开工 。龙滩水电站工程是国家实施西部大开发和 “西电东送” 的重要标志性工程 。该水电站位于广西天峨县境内的红水河上游,总装机容量 630 万千瓦,是红水河梯级开发中的骨干工程 。龙滩水电站的建设,对于促进西部地区经济发展、优化能源结构、实现西电东送具有重要意义 。2001 年 12 月 15 日,引子渡水电站建成投产 ,进一步丰富了西电东送的电源 。

2002 年 6 月,天生桥 — 广东第三回 500 千伏交流输变电工程建成投产 ,西电送广东形成 “三交一直” 新格局,整体送电能力由 300 万千瓦增加到超过 370 万千瓦 。2002 年底,国务院批准了新的三峡工程分电方案,三峡电站供电区域为湖北、河南、湖南、江西、上海、江苏、浙江、安徽、广东八省一市,西电东送中部通道建立 。这一方案的实施,使得三峡水电站的电力能够更广泛地输送到东部地区,为东部地区的经济发展提供了强大的电力支持 。

2003 年开始,中部通道的三峡水电工程通过 ±500 千伏龙政直流开始向华东送电 。三峡水电站作为世界上最大的水电站之一,其电力的输送对于缓解华东地区的电力紧张局面起到了关键作用 。同年 6 月,贵州 — 广东 500 千伏交流双回输变电工程建成投产,增加向广东送电能力 150 万千瓦,同时建成投产广西平果、河池可控串补工程,增加输电能力 50 万千瓦,西电送广东总规模突破 500 万千瓦 。

2004 年 6 月,三峡 — 广东 ±500 千伏直流输电工程双极投产,增加向广东送电能力 300 万千瓦 。2004 年 9 月,贵州 — 广东 ±500 千伏直流输电工程双极投产,增加向广东送电能力 300 万千瓦 。2004 年,西电东送新开工项目总投资 300 多亿元,总装机规模 800 多万千瓦,500 千伏输电线路 3500 多公里 。这一年,西电东送南通道向广东增加送电能力 600 万千瓦,加上以前已形成的送电能力,到 2004 年底向广东的输电通道送电能力达到 1150 万千瓦以上,提前一年完成 “十五” 确定的向广东送电 1000 万千瓦的能力 。

2005 年,南方电网公司加大了全网资源优化配置的力度,全年完成西电东送电量 535 亿千瓦时,同比增长 27.7% 。天广四回投产后,西电东送通道输电能力超过了 1200 万千瓦 。2006 年起,陕北的神木、府谷火电厂向华北送电,北部通道的送端开始向西北能源基地扩围 。这使得北部通道的电源更加多元化,送电能力进一步增强 。

在这一阶段,西电东送工程建设取得了显著成效 。三大通道的布局初步形成,输电能力不断提升,大量西部电力成功输送到东部地区,有效缓解了东部地区的电力紧缺局面 。同时,工程建设也带动了西部地区的经济发展,促进了能源资源的开发和利用 。

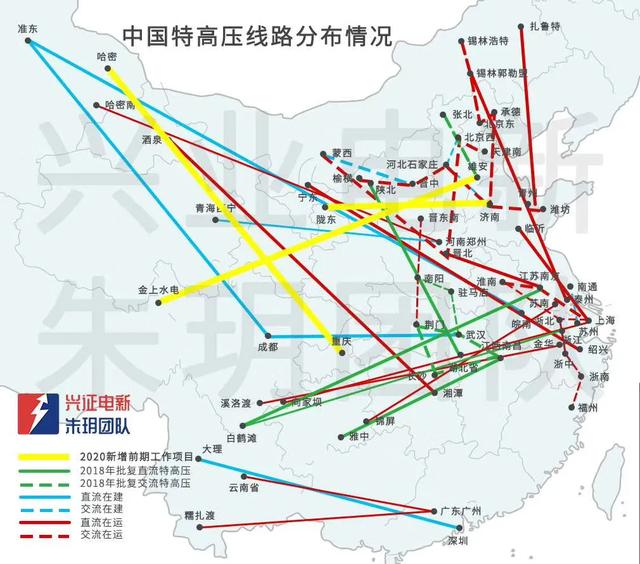

(三)发展与完善(2011 年 - 至今)2011 年之后,西电东送工程进入了一个新的发展阶段,在技术提升、线路扩建、新能源融合等方面取得了一系列新进展 。随着特高压输电技术的不断成熟和应用,西电东送工程的输电能力和效率得到了大幅提升 。特高压输电技术具有输电容量大、输电距离远、线路损耗低等优点,能够更好地满足西电东送的需求 。2010 年,向家坝 — 上海 ±800 千伏特高压直流输电工程投入运行,该工程是我国自主研发、设计和建设的具有世界先进水平的特高压直流输电工程,输电距离长达 1907 公里,输电容量达 640 万千瓦 。此后,一批特高压输电工程相继建成投产,如锦屏 — 苏南 ±800 千伏特高压直流输电工程、哈密南 — 郑州 ±800 千伏特高压直流输电工程等 。这些特高压工程的建成,犹如一条条电力高速公路,将西部的电力高效、稳定地输送到东部地区 ,进一步优化了我国的能源资源配置 。

为了满足不断增长的电力需求,西电东送工程不断进行线路扩建和升级 。通过增加输电线路的回数、提高输电电压等级等方式,提高输电通道的输电能力 。例如,南方电网对西电东送南通道进行了多次扩建和升级,增加了输电线路的容量和稳定性 。同时,加强了电网的智能化建设,提高了电网的调度和管理水平,确保电力能够安全、可靠地输送到受电地区 。

随着全球对清洁能源的重视和我国能源结构调整的推进,西电东送工程积极推动新能源的融合发展 。在西部地区,加大了风能、太阳能等新能源的开发力度,并将其纳入西电东送的范畴 。通过建设风电基地、光伏电站等新能源项目,将新能源电力与传统水电、火电进行打捆外送 。例如,宁夏积极推进 “宁电入湘” 工程,该工程是国家第一条以开发沙漠光伏大基地、输送新能源为主的特高压输电通道 。工程建成后,将有力促进宁夏新能源的开发外送和大范围优化配置 。同时,为了保障新能源电力的稳定输送,还加强了储能设施的建设和应用,提高了新能源电力的调节能力 。

2025 年,西电东送工程继续保持着强劲的发展势头 。3 月 13 日,甘肃至浙江 ±800 千伏特高压直流输电工程(陇电入浙)甘肃段正式开工 ,标志着我国 “西电东送” 战略再添一条外送大动脉 。该工程全长 2370 公里,年输送电量超 360 亿千瓦时,其中新能源占比超 50% ,将推动甘肃 “沙戈荒” 风光基地的清洁能源消纳,优化东部电力结构 。

3

月 18 日,大同 — 怀来 — 天津南 1000 千伏特高压交流工程开工建设 ,这是我国 “西电东送” 的新通道,计划于 2027 年 6 月建成投运 。该工程建成后每年可以促进新能源电量消纳超 146 亿千瓦时 。这些新线路的开工建设,将进一步完善西电东送工程的布局,提高我国能源资源的优化配置水平,为经济社会的可持续发展提供更加坚实的能源保障 。

五、西电东送的技术突破(一)特高压输电技术的崛起西电东送工程的宏伟蓝图中,特高压输电技术无疑是最为浓墨重彩的一笔 ,它宛如一把神奇的钥匙,成功打开了长距离、大容量输电的大门 。特高压输电技术,通常是指交流 1000 千伏、直流 ±800 千伏及以上电压等级的输电技术 ,它以其卓越的性能,在西电东送工程中发挥着无可替代的关键作用 。

在长距离输电过程中,传统输电技术面临着严重的损耗问题 。随着输电距离的增加,电能在传输过程中的能量损耗急剧上升,这不仅降低了输电效率,还造成了能源的巨大浪费 。而特高压输电技术凭借其高电压、大容量的特点,能够有效降低输电线路的电阻损耗和电抗损耗 。根据相关研究和实际运行数据表明,在相同输电容量和距离的情况下,特高压直流输电线路的损耗比 ±500 千伏超高压直流输电线路降低约 30% 。这意味着,通过特高压输电技术,能够将更多的电能高效地输送到东部地区,减少能源在传输过程中的浪费,提高能源利用效率 。

大容量输电也是特高压输电技术的一大优势 。东部地区经济发达,电力需求庞大,传统输电技术难以满足如此大规模的电力输送需求 。特高压输电技术能够实现大容量输电,满足东部地区日益增长的电力需求 。例如,±800 千伏特高压直流输电工程的输电容量可达 640 万千瓦,而 ±1100 千伏特高压直流输电工程的输电容量更是高达 1200 万千瓦 。这些大容量的输电工程,犹如一条条电力巨龙,将西部丰富的电力资源源源不断地输送到东部地区,为东部地区的经济发展提供了坚实的电力保障 。

此外,特高压输电技术还具有输电距离远、占用土地资源少等优点 。它能够跨越数千公里的距离,将西部的电力输送到东部地区,实现能源资源的优化配置 。同时,由于特高压输电线路的输电容量大,相同输电容量下所需的输电线路数量相对较少,从而减少了输电线路对土地资源的占用 。这对于土地资源紧张的东部地区来说,具有重要的现实意义 。

(二)技术创新成果与国际领先地位在西电东送工程的建设过程中,我国电力科技工作者勇攀科技高峰,在特高压成套输电设备研制、核心技术攻关等方面取得了一系列举世瞩目的创新成果 ,成功实现了从 “跟跑者” 到 “领跑者” 的华丽转身 。

在特高压成套输电设备研制方面,我国打破了国外长期的技术垄断,实现了主设备 100% 国产化 。过去,我国在特高压输电设备领域长期依赖进口,不仅面临着高昂的采购成本,还时常受到国外技术封锁的制约 。为了实现特高压输电设备的自主可控,我国科研人员历经多年艰苦攻关,攻克了一系列技术难题 。如今,我国已经能够自主研制特高压变压器、换流阀、绝缘子等关键设备 。例如,我国自主研制的特高压变压器,其技术性能指标达到国际领先水平,能够满足特高压输电工程的各种复杂工况需求 。换流阀作为特高压直流输电系统的核心设备之一,我国也成功实现了国产化,并在技术上实现了创新突破 。我国自主研制的换流阀采用了先进的设计理念和制造工艺,具有可靠性高、损耗低、调节灵活等优点 。

在核心技术攻关方面,我国同样取得了丰硕成果 。±800 千伏柔直穿墙套管的成功研制,就是我国在特高压输电技术领域的一项重大突破 。柔直穿墙套管是特高压柔性直流输电工程中的关键设备,此前一直被国外公司垄断 。我国科研人员经过多年努力,攻克了材料、绝缘、密封等多项关键技术难题,成功研制出 ±800 千伏柔直穿墙套管 。该套管于 2021 年成功投运,稳定运行至今,有效防控了特高压直流输电系统关键设备的 “卡脖子” 风险,提升了西电东送主网架设备自主可控水平 。

2023 年,国内首台 ±800 千伏直流高速开关研发成功,整体性能达到国际领先水平 。直流高速开关在特高压直流输电系统中起着保护和控制的重要作用,其研发难度极大 。我国科研人员通过深入研究和创新设计,成功解决了直流高速开关在开断速度、绝缘性能、可靠性等方面的技术难题 。这一成果的取得,不仅填补了国内空白,还使我国在特高压直流输电技术领域的国际竞争力得到进一步提升 。

此外,我国在特高压输电技术的其他方面也取得了众多创新成果 。在输电线路设计方面,我国采用了先进的技术和方法,提高了输电线路的安全性和可靠性 。在电网调度和控制方面,我国研发了智能化的调度系统和控制技术,实现了对特高压电网的高效运行和精准控制 。这些创新成果的取得,使我国在特高压输电技术领域处于国际领先地位,为西电东送工程的顺利实施提供了坚实的技术支撑 。

(三)对电力科技发展的深远影响西电东送工程的实施,犹如一场熊熊燃烧的科技革命,为我国电力科技发展带来了前所未有的机遇和挑战,推动我国电力科技实现了从依赖国外到自主创新的历史性跨越 ,其影响深远而广泛,不仅体现在电力科技领域本身,还辐射到相关学科和产业,带动了整个产业链的协同发展 。

在电力科技领域,西电东送工程极大地激发了我国科研人员的创新热情和创造力 。为了满足工程建设的需求,科研人员们在特高压输电技术、电网安全稳定运行、新能源接入等方面开展了深入研究和技术攻关 。这些研究和攻关成果,不仅解决了西电东送工程中的实际问题,还推动了电力科技的整体进步 。例如,在特高压输电技术研究过程中,科研人员对高电压绝缘、电磁环境、系统稳定性等方面进行了深入研究,取得了一系列创新性成果 。这些成果不仅应用于西电东送工程,还为我国其他电力工程建设提供了重要的技术参考 。同时,西电东送工程的建设也促进了电力科技领域的国际交流与合作 。我国在特高压输电技术等方面的创新成果,吸引了众多国际同行的关注和交流,提升了我国在国际电力科技领域的影响力和话语权 。

西电东送工程的实施对相关学科的发展也起到了积极的促进作用 。电力科技涉及到电气工程、电子科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程等多个学科领域 。为了攻克西电东送工程中的技术难题,各学科之间加强了交叉融合,形成了协同创新的良好局面 。例如,在特高压输电设备的研制过程中,需要运用材料科学与工程的知识,研发出高性能的绝缘材料和导电材料;需要运用控制科学与工程的知识,开发出智能化的控制系统 。这种学科交叉融合,不仅推动了电力科技的发展,也为相关学科的发展提供了新的研究方向和应用场景 。

西电东送工程还带动了相关产业的发展 。特高压输电设备的研制、生产和维护,需要大量的高端装备制造业、电子信息产业、新材料产业等的支持 。随着西电东送工程的推进,这些产业得到了快速发展 。例如,我国的特高压变压器、换流阀等设备的生产企业,在工程建设的带动下,不断加大研发投入,提高产品质量和技术水平,逐渐发展壮大 。同时,西电东送工程也促进了电力工程设计、施工、监理等相关服务产业的发展 。这些产业的发展,不仅为西电东送工程的顺利实施提供了保障,还创造了大量的就业机会,推动了经济的发展 。

六、西电东送的多重效益(一)能源配置优化:全国一盘棋西电东送工程以其宏大的布局和卓越的战略眼光,实现了能源资源与负荷中心的跨区域优化配置,宛如一盘精心布局的棋局,将全国的能源资源紧密联系在一起,充分发挥了 “全国一盘棋” 的优势 。

从能源资源的分布来看,西部地区丰富的水能、煤炭、风能和太阳能资源,与东部地区庞大的电力需求形成了鲜明的互补关系 。西电东送工程通过建设大规模的输电线路,将西部的电力资源源源不断地输送到东部地区,实现了能源资源在全国范围内的合理流动 。这不仅有效缓解了东部地区电力紧缺的局面,保障了东部地区经济社会的稳定发展 ,还使得西部地区的能源资源得到了充分开发和利用,避免了资源的闲置和浪费 。

在能源利用效率方面,西电东送工程也发挥了重要作用 。通过将西部的电力输送到东部地区,减少了东部地区对本地高污染、高能耗能源的依赖,提高了能源利用的整体效率 。同时,工程建设过程中采用的先进输电技术和设备,有效降低了输电过程中的能量损耗,进一步提高了能源利用效率 。例如,特高压输电技术的应用,使得输电容量大幅提升,输电距离更远,线路损耗更低 ,为能源资源的高效配置提供了有力保障 。

此外,西电东送工程还促进了全国电网的互联互通和协同运行 。通过加强不同地区电网之间的连接和协调,实现了电力资源在更大范围内的优化配置和共享 。当某个地区电力供应出现短缺时,可以通过电网从其他地区调配电力,保障电力供应的稳定性和可靠性 。这种跨区域的电力调配能力,不仅提高了电网的运行效率和安全性,还增强了国家能源供应的韧性和抗风险能力 。

(二)经济效益显著:双赢局面西电东送工程宛如一座桥梁,连接起了东西部地区,为双方带来了显著的经济效益,实现了双赢的良好局面 。

对于西部地区而言,西电东送工程将当地丰富的能源资源转化为经济优势,成为推动地区经济发展的强大引擎 。能源产业的发展带动了相关产业的兴起和繁荣,如煤炭开采、电力设备制造、工程建设等 。以贵州为例,在西电东送工程的推动下,当地的煤炭产业得到了快速发展,煤炭产量大幅增加 。同时,为了满足电力输送的需求,贵州加大了电力设备制造和工程建设的投入,培育了一批具有竞争力的企业 。这些产业的发展不仅创造了大量的就业机会,提高了当地居民的收入水平,还带动了交通运输、餐饮服务等相关服务业的发展,促进了地区经济的全面繁荣 。

能源开发和电力输送还为西部地区带来了可观的财政收入 。税收的增加为当地的基础设施建设、教育、医疗等公共事业提供了有力的资金支持,改善了当地的投资环境和生活条件 。例如,云南通过西电东送工程,将丰富的水电资源转化为经济收益,财政收入逐年增长 。这些资金被用于改善交通、教育、医疗等基础设施,提升了当地居民的生活质量,吸引了更多的投资和人才,进一步推动了地区经济的发展 。

对于东部地区来说,西电东送工程同样带来了诸多经济效益 。稳定的电力供应为东部地区的产业发展提供了坚实的保障,降低了企业的用电成本,提高了企业的竞争力 。以广东为例,作为中国经济最发达的地区之一,广东的制造业对电力的依赖程度极高 。西电东送工程的实施,使得广东能够获得充足而稳定的电力供应,为制造业的发展提供了有力支持 。同时,电力成本的降低也使得企业的生产成本下降,提高了企业的盈利能力和市场竞争力 。许多原本因电力供应紧张而受限的企业,在西电东送工程的支持下,得以扩大生产规模,增加产品产量,拓展市场份额 。

西电东送工程还促进了东部地区的产业升级和结构调整 。随着电力供应的改善,东部地区可以更加专注于发展高新技术产业和服务业,减少对高耗能产业的依赖 。例如,上海在西电东送工程的支持下,加大了对金融、科技、文化等服务业的投入,推动了产业结构的优化升级 。高新技术产业的发展不仅提高了地区的经济发展质量和效益,还创造了更多的高端就业岗位,提升了地区的创新能力和竞争力 。

(三)环境效益突出:绿色发展之路西电东送工程宛如一场绿色革命,在减少东部火电依赖、降低污染物排放以及推动全国碳减排和生态环境改善等方面,发挥了不可替代的关键作用,引领着中国走上绿色发展之路 。

在东部地区,长期以来对火电的依赖导致了严重的环境污染问题 。大量的煤炭燃烧不仅消耗了大量的能源资源,还产生了大量的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物,对空气质量和生态环境造成了极大的破坏 。西电东送工程的实施,为东部地区提供了清洁的电力能源,有效减少了对火电的依赖 。以长三角地区为例,随着西电东送工程的推进,越来越多的清洁水电和风电被输送到该地区,当地的火电发电量占比逐渐下降 。这使得二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放量大幅减少,空气质量得到了明显改善 。曾经被雾霾笼罩的城市,如今蓝天白云的天数逐渐增多,居民的生活环境得到了极大的改善 。

从全国范围来看,西电东送工程对碳减排和生态环境改善做出了巨大贡献 。西部地区丰富的水能、风能、太阳能等清洁能源的开发利用,减少了全国对化石能源的依赖,降低了碳排放 。据相关数据统计,云南 “西电东送” 30 年来,电量超过 1.5 万亿千瓦时,为东部地区减少标煤消耗约 4.5 亿吨,减排二氧化碳约 12 亿吨 。这些清洁能源的输送和使用,不仅有助于我国实现碳达峰、碳中和目标,还对全球应对气候变化产生了积极影响 。

水电开发在促进江河综合治理方面也发挥了重要作用 。除了发电,水电工程还具有防洪、灌溉、航运、供水、养殖、旅游等综合效益 。例如,三峡水电站的建成,有效调节了长江的水位,减轻了下游地区的防洪压力 。同时,改善了长江的航运条件,促进了水上运输的发展 。此外,还为周边地区提供了稳定的供水,保障了农业灌溉和居民生活用水需求 。这些综合效益的发挥,进一步改善了生态环境,促进了区域的可持续发展 。

七、西电东送面临的挑战与应对(一)空间地理格局变化带来的难题随着 “西电东送” 从传统送端省份四川、云南、贵州、陕西、山西,向风光资源丰厚的青海、宁夏、甘肃、新疆、内蒙古转移,送端向西部更纵深处转移 ,这对全国电力流向整体布局提出了更高要求 。由于西北送端基地与中东部地区距离进一步增加,新增直送东部地区电力流向,布局复杂性进一步上升 。例如,新疆的电力要输送到东部沿海地区,输电距离长达数千公里,输电线路需要跨越多个省份和复杂的地形地貌,这不仅增加了输电成本,还对输电线路的建设和维护提出了更高的要求 。

西北地区的网架结构相对薄弱,也给 “西电东送” 带来了严峻考验 。西北电网以 750 千伏交流为主网架,新疆、青海、宁夏的电力都需要经过甘肃的狭长地带汇集后外送,与东部长三角、珠三角地区 500 千伏环网网架相比,其结构稳定性和输电能力存在较大差距 。一旦甘肃段的输电线路出现故障或拥堵,就会影响整个西北电力外送,导致电力无法及时、稳定地输送到东部地区 。而且,改造和翻新西北网架需要巨大的投资,包括线路建设、变电站升级等方面,这对于经济相对落后的西北地区来说,是一个沉重的负担 。

(二)新能源特性引发的新挑战风能和太阳能发电具有随机性、间歇性、波动性等固有特性 ,这给 “风光火打捆” 送电模式带来了巨大挑战 。例如,风力发电依赖于风力的大小和稳定性,当风力不足或不稳定时,发电量会大幅下降甚至停止发电 。光伏发电则受天气、日照时间等因素影响,阴天、雨天或夜晚时无法发电 。这就导致风光发电的出力难以预测和控制,给电力调度和电网稳定运行带来了极大困难 。

在 “风光火打捆” 送电模式下,由于风光发电的不确定性,送电曲线的协调变得异常困难 。受端省份的电力需求是持续变化的,而风光发电的波动使得送电曲线难以与受端省份的用电需求相匹配 。当受端省份处于用电高峰时,风光发电可能处于低谷期,无法提供足够的电力;而当风光发电处于高峰期时,受端省份的用电需求可能已经下降,导致电力过剩 。这种供需不匹配不仅影响了电力的有效利用,还增加了电网的运行风险 。

新能源特性也对电力交易产生了影响 。在传统的电力交易模式中,发电企业和用电企业之间的交易通常是基于稳定的电力供应进行的 。而风光发电的不确定性使得电力交易的难度增加,交易双方在签订合同时需要考虑更多的因素,如发电的不确定性、输电的可靠性等 。这导致政府间协议的签订难度陡增,买卖双方在协商送电曲线等关键问题时,往往难以达成一致意见 。

(三)应对策略与解决方案探讨面对这些挑战,加强统筹规划是关键 。国家应从战略高度出发,制定科学合理的 “西电东送” 规划,综合考虑能源资源分布、电力需求、电网布局等因素,优化电力流向布局 。在规划过程中,要充分考虑新能源的发展趋势和特点,合理安排风光发电项目的建设规模和布局,确保新能源电力能够有效接入和外送 。同时,加强各地区之间的协调与合作,打破行政壁垒,形成统一的电力市场,促进电力资源的优化配置 。

完善电网建设也是必不可少的 。加大对西北电网的投资力度,加强网架结构建设,提高电网的输电能力和稳定性 。在建设过程中,采用先进的输电技术和设备,如特高压柔性直流输电技术等,提高输电效率,降低输电损耗 。加强电网智能化建设,利用大数据、人工智能等技术,实现对电网的实时监测和智能调度,提高电网应对新能源发电波动的能力 。例如,通过建立智能电网调度系统,实时监测风光发电的出力情况和受端省份的用电需求,根据实际情况灵活调整送电曲线,确保电力供需平衡 。

发展储能技术是解决新能源发电不稳定问题的重要手段 。储能技术可以将多余的电能储存起来,在风光发电不足时释放出来,起到调节电力供需的作用 。目前,常见的储能技术包括电池储能、抽水蓄能等 。加大对储能技术的研发和应用力度,提高储能设备的性能和可靠性,降低储能成本 。在风光发电基地配套建设储能设施,如在风电、光伏电站附近建设电池储能电站,当风光发电过剩时,将电能储存起来;当风光发电不足时,释放储存的电能,保障电力的稳定供应 。

优化电力市场机制,建立适应新能源发展的电力交易模式 。完善电力中长期交易规则,明确风光发电的交易方式和价格形成机制,提高交易的灵活性和透明度 。引入电力现货市场,通过市场机制实现电力资源的实时优化配置 。在现货市场中,发电企业和用电企业可以根据实时的电力供需情况进行交易,价格也会根据市场供需动态调整 。这样可以更好地适应风光发电的不确定性,提高电力市场的效率和稳定性 。同时,加强对电力市场的监管,维护市场秩序,保障交易双方的合法权益 。

八、西电东送的未来展望(一)工程规划的新蓝图在通道建设方面,一系列新增输电线路的规划正如火如荼地展开 。陇电入浙工程甘肃段已于 2025 年 3 月 13 日正式开工 ,该工程作为国家 “十四五” 电力发展规划重点项目,全长约 2370 公里,采用 ±800 千伏特高压直流输电技术 ,预计每年输送电量超 360 亿千瓦时,其中新能源占比超过 50% 。陕电入皖工程也在紧锣密鼓地推进中,2024 年 3 月开工,计划 2025 年建成 ,年送电量 360 亿千瓦时,配套电源包括风电 350 万千瓦、光伏 750 万千瓦及储能 220 万千瓦,新能源电量占比不低于 50% 。这些新增的输电线路,将进一步拓展西电东送的覆盖范围,加强西部地区与东部地区的电力联系,提高电力输送的能力和稳定性 。

电源开发将更加注重清洁能源的利用 。随着 “双碳” 目标的推进,西部地区丰富的风能、太阳能等新能源资源将得到更充分的开发 。宁夏作为 “西电东送” 转型标杆,其第三条外送通道 “宁电入湘” 计划 2025 年投运 ,年输送新能源电量 300 亿度 。该通道将接入宁夏的大型风光基地,总装机容量可观,将大幅提升西部地区新能源消纳能力 。新疆、内蒙古等地也将加大新能源开发力度,建设大型风电、光伏基地 ,为西电东送提供更多清洁电力 。

技术升级是西电东送工程未来发展的关键 。一方面,特高压输电技术将不断创新和完善 。±800 千伏柔直穿墙套管、±800 千伏直流高速开关等先进设备的研发成功,标志着我国在特高压输电技术领域的领先地位 。未来,将进一步提升特高压输电的容量、效率和可靠性,降低输电损耗 。另一方面,电网智能化建设将加速推进 。利用大数据、人工智能、物联网等技术,实现电网的智能监测、智能调度和智能运维 。通过智能电网的建设,能够更好地应对新能源发电的随机性和波动性,提高电网对清洁能源的消纳能力 。

(二)对国家能源发展的深远意义西电东送工程在未来国家能源发展中,犹如定海神针,将持续发挥不可替代的关键作用,为保障能源安全、推动能源转型、促进区域协调发展贡献磅礴力量 。

在能源安全保障方面,西电东送工程将进一步优化我国能源资源配置,增强能源供应的稳定性和可靠性 。通过建设更多的输电通道,将西部地区丰富的能源资源与东部地区的电力需求紧密连接起来,降低东部地区对外部能源的依赖 。当国际能源市场出现波动或供应紧张时,西电东送工程能够确保国内电力供应的稳定,为国家能源安全提供坚实保障 。同时,工程的发展也将促进国内能源市场的统一和协调,提高能源资源的利用效率,增强国家对能源市场的调控能力 。

能源转型是当今世界能源发展的大趋势,西电东送工程将成为我国能源转型的重要引擎 。随着新能源在西电东送中的比重不断增加,大量清洁电力输送到东部地区,将推动东部地区能源消费结构的优化 。减少对传统化石能源的依赖,降低碳排放,助力我国实现碳达峰、碳中和目标 。西部地区新能源的大规模开发和利用,也将带动相关产业的发展,促进西部地区经济的绿色转型 。例如,新能源设备制造、储能技术研发等产业将迎来新的发展机遇,为西部地区培育新的经济增长点 。

区域协调发展是我国经济社会发展的重要目标,西电东送工程将在促进区域协调发展方面发挥重要作用 。对于西部地区来说,西电东送工程将带动能源资源的开发和相关产业的发展,增加就业机会,提高居民收入水平 。促进西部地区基础设施建设的完善,提升公共服务水平,缩小与东部地区的发展差距 。对于东部地区而言,稳定的电力供应将为经济发展提供有力支撑,促进产业升级和结构调整 。同时,西电东送工程也将加强东西部地区之间的经济联系和合作,实现优势互补,共同发展 。

(三)助力“双碳” 目标的实现路径“双碳” 目标,犹如一座宏伟的灯塔,引领着中国能源发展的方向,而西电东送工程恰似一艘乘风破浪的巨轮,在实现 “双碳” 目标的征程中扮演着至关重要的角色,通过增加清洁能源输送,为减少碳排放、实现绿色低碳发展开辟出一条坚实的路径 。

西电东送工程的核心在于将西部地区丰富的水能、风能、太阳能等清洁能源输送到东部地区 。云南、贵州、四川等地的水电资源,新疆、内蒙古、甘肃等地的风能、太阳能资源,通过特高压输电线路,跨越千山万水,抵达电力需求旺盛的东部地区 。以云南为例,30 年来,“西电东送” 电量超过 1.5 万亿千瓦时,为东部地区减少标煤消耗约 4.5 亿吨,减排二氧化碳约 12 亿吨 。这些清洁能源的大规模输送和利用,替代了东部地区传统的化石能源发电,从源头上减少了碳排放 。

随着西电东送工程的不断推进,新能源在其中的占比将持续提升 。宁夏的 “宁电入湘” 工程,作为全国首条以输送新能源为主的特高压输电工程,将于 2025 年投运 ,每年可向湖南输送大量新能源电力 。未来,还将有更多类似的工程开工建设,进一步扩大新能源的输送规模 。新能源的广泛应用,不仅能够减少碳排放,还能优化我国的能源结构,提高能源利用效率 。

储能技术作为解决新能源发电不稳定问题的关键手段,在西电东送工程中也将发挥重要作用 。储能设备可以在新能源发电过剩时储存电能,在发电不足时释放电能,起到调节电力供需的作用 。宁夏穆和储能电站通过存储富余电力,有效提升了电网稳定性,减少了弃风弃光现象 。未来,随着储能技术的不断发展和成本的降低,将有更多的储能设施应用于西电东送工程中,保障新能源电力的稳定输送,提高新能源的消纳能力 。

西电东送工程还将通过促进能源消费结构的调整,助力 “双碳” 目标的实现 。东部地区作为我国经济发达、能源消耗量大的地区,其能源消费结构对碳排放有着重要影响 。西电东送工程为东部地区提供了大量清洁电力,推动了东部地区能源消费向清洁化、低碳化转变 。越来越多的企业和居民开始使用清洁电力,减少了对化石能源的依赖,从而降低了碳排放 。同时,西电东送工程也将促进东部地区的产业升级和结构调整,引导企业向低能耗、高附加值的产业转型,进一步减少能源消耗和碳排放 。

九、结语:能源动脉,持续奔腾西电东送工程,这条跨越山川湖海的能源巨龙,自诞生之初,便肩负着国家能源战略布局的重任 。它从概念萌芽到工程启动,再到不断发展完善,每一步都凝聚着无数建设者的智慧与汗水,见证着中国能源发展的伟大历程 。

回顾往昔,西电东送工程在能源资源优化配置、促进区域经济协调发展、推动能源技术创新以及改善生态环境等方面,都取得了举世瞩目的成就 。它将西部地区丰富的能源资源与东部地区旺盛的电力需求紧密相连,实现了能源的跨区域高效调配 。为西部地区的经济腾飞插上了翅膀,带动了当地能源产业及相关产业的蓬勃发展 。同时,也为东部地区的经济持续繁荣提供了稳定可靠的电力保障,促进了产业升级和结构调整 。在技术创新方面,西电东送工程催生了特高压输电技术等一系列重大科技成果,使我国在电力科技领域实现了从追赶到引领的华丽转身 。在环境保护方面,工程通过输送大量清洁能源,有效减少了东部地区对火电的依赖,降低了污染物排放,为我国的生态文明建设做出了积极贡献 。

随着 “双碳” 目标的深入推进,新能源在西电东送中的比重将不断提高,工程将在促进能源绿色转型、实现碳达峰碳中和目标方面发挥更加关键的作用 。一系列新的输电线路和电源项目正在规划建设中,特高压输电技术和电网智能化技术也将不断创新发展,进一步提升工程的输电能力和运行效率 。西电东送工程还将在加强区域合作、推动全国统一电力市场建设等方面发挥重要作用,促进我国能源资源的优化配置和高效利用 。

西电东送工程是我国能源发展史上的一座不朽丰碑,它如同一股强劲的脉搏,持续为国家的经济发展和社会进步输送着澎湃动力 。在未来的征程中,相信西电东送工程将继续砥砺前行,不断创造新的辉煌,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的能源支撑 。