我对少数民族始终有一种特殊的情结——建筑、服饰、文化艺术、生活环境,无一不蕴藏着神秘遗世、疏离凡尘的魅力。

小时候,在的确良、柔姿纱、皮鞋的时尚潮盛行之际,就缠着姥姥给我做过一件“便服领”的民国衫。在八十年代那个闭塞的小镇,我觉得我这种明显小众的异类审美倾向无疑与环境无关。不主流,但是萝卜白菜各有所爱,自己喜欢。

黔东南之行是在2013年初,行程中最吸引我的无疑就是游览两个苗寨。

千户苗寨位于黔东南苗族侗族自治州雷山县雷公山麓,由十几个依山而建的自然村寨相连成片,是目前最大的苗族聚居村寨。百度统计:共有住户1288户,人口近6000人,其中苗族人口占99.5%。

据说,千户苗寨是一个保存苗族“原始生态”文化最完整的地方。但是在商业化几乎无孔不入的今天,恐怕在景区是很难体验到原滋原味的风土人情。我们看到的,只不过是一个“标本”而已,并且这个标本,也已经用商业的度量尺重新打造“改良”过了。

这里的房屋大多是用枫木搭成的木吊脚楼,主街两侧遍布各种饭馆店铺。穿着苗人彩衣、盘发髻戴花朵的苗族女子在卖当地小吃,不少游客围着一个木臼观看糯米炮制过程,银匠师傅面对游客的镜头,淡定地埋头敲敲打打……

远处的山坡上,挨挨挤挤、繁而不乱的吊脚楼密密地倚着山势建造,连接成片、蔚然壮观,所以从前被苗人称为“千户大寨”。那个时候,能生活在这里的苗人,大约因为土地肥沃、物产丰富而生活富足,这里的苗族小伙和女孩子,在婚嫁上或许更有优势吧。

檐前盛开的鲜花,灼灼闪耀绮丽年华。那些虚掩着的竹木窗棂背后,有多少陌生的脸孔,在上演熟识的悲欢?

孤悬的灯盏,在多少个深夜默默点亮,见证谁的聚散离合与悱恻缠绵?

去的时候因为时逢春节,只有为数不多的店铺还开着,大多卖银饰和绣品,都是那种没太多特色专门卖给游客的东西。毫无例外都在墙壁上悬挂着“巨型”壁挂式银饰,让人恍然间仿佛穿越进一个怀揣散碎银两在市集体验挥霍快乐的时代。 据说千户苗寨这里还有个远近闻名的“银匠村”,那里估计可以看到更有民族风味更纯正的苗族饰品,可惜没有时间去探寻一番了。

街边看到一个扎着红绣裙缠着银头饰的苗族姑娘,正和几个当地村民一起吃饭,白净俏丽的脸庞和盛装的身影很美。我们旅行团的司机哥们回来之后,直呼看到了“女神”。

(没好意思拍正脸,偷拍~~~)

说起吃,有必要说说此行我们吃过的小吃——从湖南,到贵州,一路向南到广西,一个字:粉儿!粉儿粉儿,各种粉儿,有宽粉儿细粉儿长粉儿短粉儿酸粉儿辣粉儿汤粉儿炒粉儿热粉儿凉粉儿素粉儿肉粉儿添腊肉的粉儿添咸菜的粉儿碗装的粉儿杯盛的粉儿好吃不好吃有的贵点有的便宜点,总之一个字:粉儿!

同行的南溪搂着一位正在闲坐晒太阳的老大娘拍合影,大娘非常高兴,拍完照一边看我们相机里的照片一边念叨:“我,一百零四!”南溪困惑地问我们,是不是跟她拍照要给一百零四块钱?后来才听明白,老人家的意思是说,她已经一百零四岁啦!

广场边有很多出租苗族服饰的小摊子,头饰颈饰一应俱全,彩绣辉煌花带飘舞。大家纷纷换上这一套走起路来环佩叮当泠泠作响的服饰大摆POSE。

非常喜欢我们的美女领队龙儿,穿上少数民族服饰的她更美如世外仙姝,从前若有这样美丽的苗族女子,恐怕是要进朝面圣,赐个封号香香公主之类的也不为过吧!

离开热闹的景区,我们走到观景台,由上向下俯瞰,一条河流穿过苗寨逶迤绕山流过,河流两侧是成片的村寨吊脚楼和碧绿的树木梯田。千百年来,西江苗族就是在这里日出而耕、日落而息,过着简单静好的生活。当家家户户村村寨寨生火做饭的时刻,炊烟袅袅萦绕,会是怎样的一幅图景呢?

据说,将吊脚楼建在斜坡上,将农业生产条件较好的平地用于耕作,反映了苗族居民珍惜土地、节约用地的民族心理。其实对于国人来说,农业始终是社会的根基命脉。不珍惜土地,破坏土地、削减土地,必然带来不可预知的恶劣后果。据说,政府征用当地村民土地,每亩二万多,然后高价转给开发商,建大量的商品房,转卖给外来商人,当地的老百姓是很有些抱怨的。

可能每个景区附近的居民,都会面临这样的问题。商业化对于当地居民生活的影响和冲击,是非常巨大的吧。这不能不让人忧虑但又无奈。毕竟我们也只能以游客的身份来到这里,也是参与这种商业化运作的一个环节。

这么一想,难免有点郁郁不乐。我很想知道,在当地居民的眼中,我们以及我们的生活,他们是作何评价的呢?

芭莎苗寨在芭莎苗寨,据说年轻人恋爱是女追男。喜欢某个男子,会赠送他一种腰带垂系在腰间。男子婚前可以接受女孩送的花腰带,系的花腰带越多,证明这个男子越有魅力。而婚后当然不可以接受新的礼物哦。至于女孩子,她们把自己得到男子尤其是外来男子的垂青视为骄傲,如果男子拥抱她们,她们一般是不会拒绝的,而且会认为这是自己有魅力的体现,从未得到过男人拥抱的女孩儿,还会因此自卑。

可惜我们这一行人大多是女的,连那条叫猪猪的泰迪狗都是女娃儿。领队已经有了美女龙儿,名草有主了。倒是司机哥们跃跃欲试,弄得大家甚为忧虑:司机留下了,我们肿么办?

岜沙苗寨被誉为“阳光下最后一个枪手部落”,唯一一个允许家藏枪支的民族。

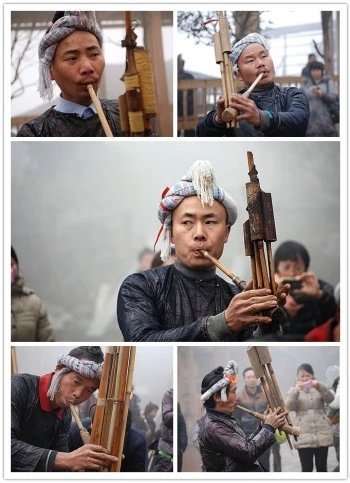

寨子坐落在海拔550米的山坳上,只有300余户人家。因地处偏远,保留了古老的生活习俗。男子在头顶挽发髻,长年佩戴腰刀,肩扛火药枪。有宾客来临,岜沙男子会在寨门前吹芦笙, 岜沙姑娘敬米酒,列队对天鸣放火枪迎宾。每天中午是他们的固定表演时间。

寨子里很安静,几个小孩子见来了外人,习以为常地带着枪过来等着游人与他们合影。他们的普通话我只听懂五个字:给钱和巧克力。问他们合影要多少钱,答:十块!游人讲价:五块吧!好吧。于是合影,按照要求摆各种姿势。最后,领头的圆脸男孩不耐烦了,一副不想跟你们玩了的表情,溜回寨子去了。

于是,我们浸着湿漉漉的雾气,在仿佛空无一人的寨子里静静地闲走。

这里的吊脚楼比千户苗寨更具原始风味,甚少修缮和装饰。屋顶铺的木板遍布着青苔。一场小雨已经停了,顺着屋檐静静地滴着水。

路上偶尔遇到当地人,挑着箩筐静静走过。穿着本民族的服装,膝盖以下类似长护膝的刺绣绑腿很有特点。

两只小狗从一户人家跑出来,愣愣看着我的镜头,貌似没有太多好奇。据说这里的村民对于外界的生活没有兴趣,他们安于现状,并不向往所谓现代文明生活。

我们进了一户人家,看到的是屋顶纵横的梁木,泥土地面上撑梁的柱子,铁炉子里生着炉火,青烟四溢。暗淡的电灯泡悬挂在屋顶,几个穿着苗裙的女人在做饭。简陋而沉静,仿佛已如此度过千万年。

木板的楼梯就设置在屋子外边,只防君子的门象征性地半迎半拒,慵懒而沉默。

这种晒谷架是芭莎苗寨特有的,传说曾让美国人误以为是什么新型武器。听导游讲解说,这些横杆还有一个用处,就是计算和公告家庭人口,如果家里有人死亡,就将这些横杆抽出来一根。死亡的是什么辈分和年龄,抽出的横杆是不同的。抽出来做成棺木,然后,还要放进去新的横杆,寓意生命是轮回的。

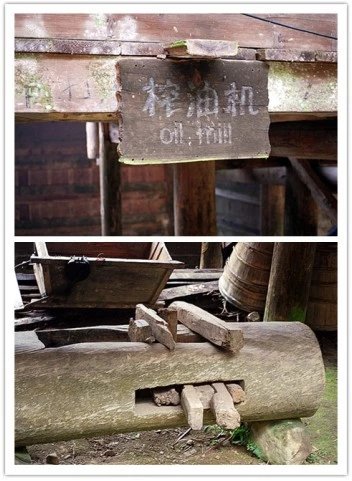

至于这个,据说是榨油机。好吧,我实在是看不出来它的工作原理。

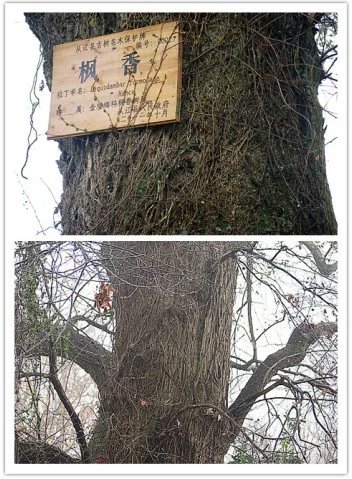

芭莎是一个崇拜森林的民族。据说他们绝无仅有的砍树“行动”是1976年修建毛主席纪念堂的时候,芭莎人决定将寨前小山头一棵全寨视为林中大神、直径1.2米的千年香樟树献给毛主席纪念堂。樟树出寨时,全寨老少都跑到公路两边夹道目送,后来还在树址处建造了一座八角纪念亭“敬献毛主席纪念堂香樟木纪念亭。”

这里的大树很多一望即知树龄极高,粗壮霸气的枝干上密密地布满了藤蔓和绿苔。阳光下,经过那若有若无的一场微雨,枝条上的蛛网闪着珠圆玉润的光泽。嗅着浓郁的青草绿叶的木质芬芳,会让人浑然物外,忘却时光与年轮的辙痕,唯有风声和呼吸声流转在耳旁。

民族风情表演的时间快到了,当地人簇拥在亭子候场休息。现在,这个枪手部落的男人已经不再狩猎,火枪只是迎宾表演用用而已。

男人们在聊天抽烟,对游客的合影要求来者不拒。女孩子们则三五成群谈天或低头摆弄手机,一个同伴告诉我,她们拿的可都是新款iPhone 哦!看来,旅游毕竟给他们的物质生活带来了很大的改善。

但是在这些女孩子的脸上,我看到了一种只有隔绝世俗的环境才会娩生的美丽。那不是我们常见的女性的妩媚,而是超越了性别超越了时代的另类风情,仿佛来自古代的飞天壁画或寺院中的罗汉雕像,看不到声色犬马的所谓现代文明副产品的污染,非常清净澄澈,凉凉的,却并不冰冷,简单明了,却显得幽深莫测。

随着三声枪响,芭莎男人开始了芦笙演奏。之后跳起了民族舞蹈,男人一边吹奏芦笙一边跳跃舞蹈,女孩的舞蹈节奏则更快,早就听说芭莎女孩的舞蹈很是刚劲有力,果然如此,她们挥动着手帕,旋转跳跃、洒脱豪放。

注意看,男人身后腰间系的那些花带,就是传说中的芭莎女孩送的定情物。再看芭莎女孩小腿束的那个花绑腿,很有特点,不是演出服装,就是他们本土的服饰。

下一个节目大家都来了精神,是苗寨娶亲的表演。导游问了:有没有小伙子主动上来?没人主动上来,我们的新娘子可就自己选喽!我身边原本看热闹的领队东至和龙儿,突然被走进人群来的芭莎女孩给拆散了。芭莎女孩儿说了:就要他。

喜事儿来得太突然,几百人围着他们开始起哄笑闹,准备闹洞房。只见东至缠头一裹,枪往肩上一抗,还挺像那么回事的。苗族女孩换上了已婚女子的裙子,与他四目相对。看来,.地球人已经不能阻止他们在一起了!

可怜的龙儿啊……我们跟着起哄喊:“龙儿,上!抢亲去!”抢肯定来不及了,瞧瞧,开始喝交杯酒了......

婚礼司仪说着我们听不懂的祝福的话,拿着幸福的枝条不知道是在洒水还是在以森林的名义祝福他们。喝毕交杯酒,开始给围观的乡亲们发糯米包。

婚礼终于结束了,新郎官东至嘴里嚼着糯米团,回到人群找龙儿来了。浪子回头金不换,就原谅他的临时劈腿吧~~~~~

下一个表演实在是看得我们有点惊心动魄。芭莎男人的头发是很有特点的。据说曾经有日本的学者来芭莎苗寨寻根,因为他们认为芭莎人的服装和发髻跟日本人实在是太像。

头发有特点,剃头的方式更有特点。人家没有专用的剃刀,直接用镰刀剃头发!一物多用,物美价廉,您瞅好了,芭莎牌剃头刀,又快又准又狠!

剃头的人和被剃的人,不需要什么桌椅板凳,直接一个蹲一个站,“刷刷刷”就开始了~~~~快吧,艺高人胆大。剃完的头顶发,挽一下成了发髻就可以了。

演出的最后一个节目是鸣枪送客。迎宾鸣枪和送客鸣枪都是三响,站成一排逐一鸣枪,一时间硝烟弥漫,所有男人的脸上都带着笑容,也许男人大多对武器有莫名的偏爱吧。

枪声在山谷回荡,硝烟逐渐弥散开去。茂密的森林掩映中的芭莎苗寨,又恢复了宁静。