周简王八年(前578年)四月,晋厉公发起了对秦国的征伐战争,而此次出征,晋厉公的车驾由郤氏成员郤毅任车御、栾氏成员栾鍼任车右。郤毅,是郤錡的堂弟;栾鍼,是栾书的次子;晋厉公用他们做自己的车御和车右,是有意识地重用郤氏、栾氏的体现。

在奉天子王命出征、并在王室社庙接受天子所赐祭肉的时候(这是王室卿士率军出征时的礼仪制度),‘王师’统帅之一的成肃公在接受天子赐肉时态度不是很恭敬;当时一起接受祭肉的刘康公便断言:

“我曾听说:‘百姓们是得到天地的中和之气才降生的,这就是生命的意义。因此,上天对人民安排了动作、礼义、威仪的行为准则,以固定天命所在。有能力的人保持这些准则就可以得到福报,没能力的人败坏这些准则便是取祸之道。所以君子勤于礼法,小人竭尽私力。勤于礼法的方式莫过于恭恭敬敬,竭尽私力的方式莫过于敦厚笃实。恭敬的表现在于供奉神灵,笃实的表现则是各安本分。

一个国家的大事,就是祭祀和战争。祭祀有分祭肉的礼仪,战争有受祭肉的礼仪,这是普通人和昊天神灵进行交往的最高礼节。可现在成子(成肃公)的祭祀表现却是懒惰而不恭敬,这是他主动丢弃了天命,这一次王师出征(秦国),恐怕他要回不来了!”

‘国之大事、在祀与戎’这句经典的话语,就出自刘康公对成肃公的祭祀受胙态度不恭敬的评价中。

而包括‘王师’这区区一千多人在内,晋国所主导的‘伐秦联军’人数,居然达到了前所未有的十二万人之多;秦国,这是要面临被诸侯们一拥而上、进行群殴的不利局面啊。

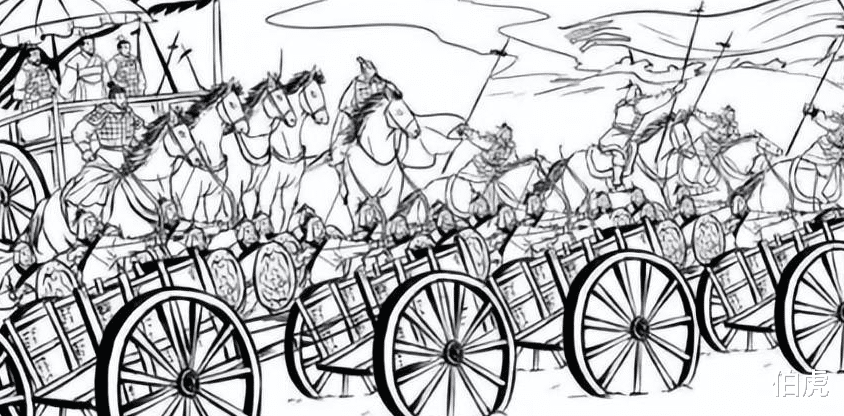

周简王八年(前578年)四月底,晋国的盟友军队(齐、宋、卫、鲁、郑、曹、邾、腾八国以及‘王师’)纷纷开赴晋国国内集中,完成了战前准备;随后,晋厉公率晋国联军共计十二万人,浩浩荡荡地渡过了大河(黄河),深入到秦国境内的麻隧(陕西泾阳),驻军于泾水东岸。

而秦桓公既然敢将特地前来宣扬‘晋、秦断交’外交文书的晋国行人吕相直接驱逐出境,可谓是艺高人胆大、头上包着铁,自然也不肯轻易地认输;得知晋国联军已经开到秦国境内的消息后,秦桓公不甘示弱,马上率早就征集好的五万秦军从秦都雍城(陕西凤翔)出发,抵达了麻隧的泾河西岸,做出迎战联军的架势。

晋(联军)、秦两军隔着窄窄的泾河展开了紧张的对峙,春秋时期规模空前的诸侯军队野外会战一触即发(光从军队人数上来说,此次晋、秦会战的规模已经远远超过了城濮之战、邲之战、鞌之战)。

当时,对晋国以‘讨伐背盟、不臣王室’的理由,率盟友出兵伐秦之事,鲁国卿士仲孙蔑(孟献子)曾有断言:

“晋国的将佐和士卒们上下一致、齐心协力,此次出征必然建立大功!”

周简王八年(前578年)五月初四,在经过了事先的周密布置、备战后,晋国联军在晋厉公的率领下拔营渡河,向河西的秦军发起了进攻,秦桓公则率领秦军节节阻击、拼死抵挡。

可由于兵力上的劣势,以及晋军主力训练有素、久经战阵,秦军在和晋国联军进行了激烈交锋后,还是抵挡不住联军的猛攻,最终败下阵来,秦军大将成差及不更(爵名)女父都被联军所俘获,秦军伤亡接近三万人,败阵后的秦桓公只得率残军狼狈地撤退,放弃了麻隧。

秦军被联军击败后,晋厉公不肯罢休,率联军跟在撤退的秦军身后紧追不舍,一直追击到秦国的腹地侯丽(今陕西礼泉)附近才停止行动,秦军被联军一路狂追赶回了国都雍城,此后收缩兵力保卫雍城,不敢出战。

至此,大获全胜的晋厉公才得意洋洋地宣布收兵,率诸侯联军返回了河东(大河以东、不是泾河以东),但原属秦国的河西之地就此被晋国所占领,此后数百年间,历代秦伯都没能成功地从晋国(以及三晋)手中拿回来。

也就在晋军退兵之时,代表天子率‘王师’出征的周室卿士成肃公薨逝于瑕地,正应了另一位王室卿士刘康公在和他到社庙祭祀、领取胙肉时,对他的预言(主动丢弃天命,这一次出征,恐怕他要回不来了)。

秦国自麻隧之败后,数世不振,二百多年间都无法再挑战晋国(三晋)的诸侯霸主地位,浑浑噩噩被压制在关中一隅苟延残喘,直到二百年后的周显王十年(前359年),秦桓公的十一世孙秦孝公‘渠梁’继位后,重用卫鞅进行变法,才得以恢复衰败已久的国力,重整秦军军威,然后东出崤、函,攻伐中原,那些事情都是后话了。

麻隧之战,是典型的双管齐下、文武兼备作战进程,晋国联军用舆论攻心在先、军事打击在后的经典作战案例,取得了这一次大捷。

此战之后,中原诸侯国虽然在名义上还是周天子的诸侯臣子,其实几乎已经成为了晋国的附属国。晋厉公也凭借连续击败齐、秦、狄三方,并压制了楚国的扩张势头,而使晋国的国势大涨,彻底摆脱了‘邲之战’后的颓萎国势,诸国也对晋国一致敬畏、臣服,到晋都新田朝见晋厉公的诸侯国君车驾络绎不绝;晋厉公不负先君文公、襄公、景公所望,不但将霸业顺利守成,且将霸业推向更高的巅峰。晋国,也重新成为满血复活的诸侯霸主。

历史是现实的写照,晋秦麻隧这一仗,在现代也有极为相似的例子,上个世纪九十年代在西亚所发生的那一场沙漠之中的殊死较量,以及后续战果,与此战极为相似;也正是由于这个如‘晴天霹雳’一般的鲜活例子,才让我们华夏子孙从‘闭门造车、固步自封’中猛然警醒,随即摒弃了传统、紧跟上时代、奋起直追,经过之后三十年的艰苦努力,才换来了现今的伟大成就和让世人瞩目的绚烂成果。

而在麻隧之战爆发时,原本和秦国有‘共同抗击晋国’盟约的南方大国楚国,则因为一些国内矛盾羁绊的原因,并没有按盟约中的内容,及时出兵援助盟友秦国,与晋国开战;这就造成了麻隧之战结束后,不但秦国因“藐视天子、欺凌诸侯、抗拒王师”的罪名被中原各诸侯国孤立、敌视,二百年没能翻身,就是远在南方、置身事外的楚国,也在道义和信用方面受到了诸侯们的鄙视,国家的外交方面更是陷入了空前的被动;楚国仅有的的几个盟友小国(小弟),也开始显露出疏离楚国,改弦易辙(依附晋国)的想法。

将视线再一次转到郑国——晋厉公召集诸侯盟友一起出兵伐秦时,郑国也收到了召集令,郑国国君郑成公亲自率军参与了晋国为首的联军的这次伐秦之役;可就在郑成公领兵出外作战的这段时间,郑国又发生了内讧动乱。

当初,郑成公曾经因为私下与楚国交通联络之事,于周简王四年(前582年)年初,在前往晋国朝见时任晋侯——晋景公期间,被晋国所扣押;而为了不受晋国的要挟压制,在郑国大夫公孙申的建议下,郑国执政公子班放弃迎回郑成公,而于周简王五年(前581年)三月,改立郑成公的庶兄公子繻为新任国君,史称郑君繻。

得知郑国发生内讧,接连改立国君的消息后,晋国朝堂上的部分卿士认为继续将郑成公扣押在手中也没有什么用处,还不如就此放他回去,一来可以借此缓和晋、郑两国间关系,二来也能利用郑成公回国之事,来给郑国造成一些人为的内部矛盾(郑成公一旦回国,必然要重登郑伯之位,整顿朝堂,收回权力;郑国的国内政斗也将更加激烈)。

因此,持这种意见的晋中军将栾书便向晋景公谏言,提出送回郑成公,并强调这样做的好处和利益;晋景公同意了栾书的建议,便答应了放还郑成公;原本晋景公准备亲自率军‘伐郑’(就是趁机送回郑成公),但但此时他已经病得很重,无法亲自出征,因此便让晋太子州蒲、也就是后来的晋厉公代替自己领兵,带着郑成公一起前往郑国。

此后,代为执掌郑国国政的子罕、子驷等大夫(髡顽年幼,暂时不能执政)为了安全接回郑成公,、立即派出使者前往晋军大营请求议和,并把郑襄公宗庙中的礼器铜钟也作为礼物送给了晋太子州蒲,以为诚意。

晋太子州蒲收到了郑国送上的厚礼后,立即同意了郑国的请和请求(本来也是这个意思),并与郑国大夫子然在脩泽(河南新乡原阳县)举行了盟誓仪式。就此,郑国重新归附晋国,郑成公也顺利地返回了新郑。

郑成公回国之后,先将被国内大夫们’拥立为郑伯的儿子髡顽重新降为太子,并为他改名为‘恽’(抹去他用‘‘髡顽’’之名,曾担任过一个月之久(不合法的)郑国国君的‘负面影响)。然后将被软禁的公孙申及其党羽叔禽公开处死,以此警示那些包藏‘祸心、僭越夺权的的逆臣;但抛弃被扣押的自己、改立新君的主谋公子班已经逃亡在外,所以郑成公只能暂时不去管他,以待以后处理。公孙申被杀后,他在外的封邑也被许国所接收,由公子班负责管理。

时间一下子就过去了三年,虽然一直流亡在外,但公子班始终没有放弃回国夺权的努力;就在郑成公率军随晋厉公出征伐秦之时,也就是周简王八年(前578年)夏,流亡在訾地的公子班突然在当年六月十五半夜,率子弟党羽从訾地回到了新郑,并向留守新郑的公子騑(子驷、七穆之一)‘请求’进入郑国宗庙祭祀祖宗(也就是以此来试探郑人的反应态度)。

六月十七,留守的子驷集中了新郑城内的其他穆族私兵(以及大部分国人),率领他们到祖庙中盟誓,共同出兵讨伐叛逆宗庙社稷的公子班,然后就在祖庙中烧了盟书,以此向昊天发誓;随后,子驷率军杀向市集,一举击败公子班的私兵,诛杀公子班及其弟公子駹并其子侄辈公孙叔、公孙知,平定了这次由流亡公室成员所发起的内讧叛乱。

郑国的内乱被暂时平息,但外部又将横起波澜,下一篇文章继续讲述。

国之大事在戎在祀