洪武九年,天象异常,朱元璋下诏令,让大家畅所欲言。

天空出现异常的变化,在明朝这事很受重视,皇帝面对此情此景,那必须开展批评与自我批评,在他们心里,这是为了抚平上天的愤怒。

天子,又被理解成上天在人间的代理人,对于星象的异常变化,还有异常的天气变化,明朝人是特别敏感。

朱元璋让大家畅所欲言,有人就真信了他的话。

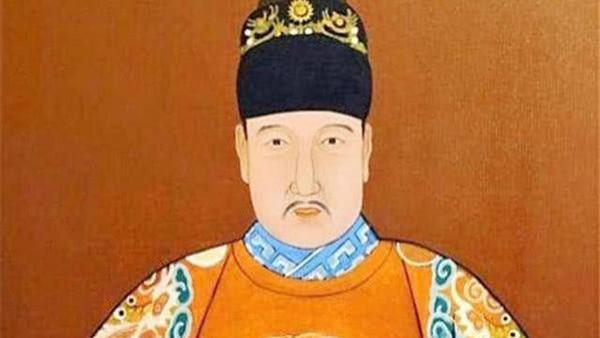

叶伯巨,字居升,宁海人。通经术。

这是《明史·叶伯巨传》开篇对于叶伯巨的简单介绍。

叶伯巨上书,其实重点就是三件事。

臣观当今之事,太过者三:分封太侈也,用刑太繁也,求治太速也。

这里的分封太侈,就是在说朱元璋推行的分封制,朱元璋把皇子分封到各地,拱卫京师。

面对朱元璋推行的分封制,叶伯巨敏感地意识到了问题。

叶伯巨的长文,开篇就提到了分封制,并且以历史上的西汉、西晋为教训,试图说服朱元璋。

叶伯巨说得是情真意切,再加上摆事实,讲道理,把他想说的话都说了。

朱元璋看着这长文,大怒,这小子要离间皇室骨肉亲情,赶紧把他抓来。并且朱元璋还想亲自射杀他。

这可见朱元璋的愤怒。

朱元璋一生中仅有的这点温情,都给了他的皇室子孙。

元末,他的亲人相继死去,朱元璋投奔郭子兴,出生入死,后来他终于当上的皇帝,但是这荣华富贵,却不能和他的父母来分享,这份亲情的缺失,也让朱元璋对于子孙有了更多的溺爱。

所以,朱元璋才说出了,这小子是在离间骨肉亲情。

叶伯巨被关进牢狱,后来死于狱中,是不是朱元璋亲手杀的,这不知道。就知道他是死在狱中了。

叶伯巨在上书前,曾经和朋友说,现在天下的事情,只有三件值得忧虑,两件事容易看出来但是忧患来得慢,另一件事不易察觉,但是忧患来得快。即使没有皇帝的诏令,叶伯巨都想上书,更何况后来朱元璋还下了诏令。

之前我写过一篇文章,是关于明朝的文官集团的。明朝的文官集团,其实不少人是贪生怕死的,哪有那么多为了大明王朝的统治,抛头颅,洒热血的文官?

但是你说有没有真就不怕死,想让大明王朝的统治时间更久,让百姓的日子过得稍微好点的文官?

那些上奏折,忠言逆耳,想教皇帝做事的文官,我们在明史上看到了不少。

其实还有一个不怕死的文官群体,就是在那些被朱棣杀的文官中。

朱棣杀的文官中,这些人中的很大一部分,是因为不愿意为朱棣效力。你说他们愚忠也罢,说他们死脑筋也罢,总之他们选择了效忠朱允炆。朱允炆就像一艘船,他们看到了结果,但是他们不愿意下船。

叶伯巨不怕死,上书的结果就是身死狱中。

朱元璋可以认为这是叶伯巨在离间他们骨肉亲情,但是历史不会惯着朱元璋。

叶伯巨在奏折里,就担心几代之后,会出现尾大不掉的局面,到时候再削藩,剥夺他们的权力,就会引起他们的不满,更严重的是,还有可能趁机发动叛乱,到时候就来不及防范了。

这种担心有道理的。朱元璋死后,朱允炆继位,朱允炆在削藩问题上做出的错误选择,不仅没有顺利削藩,反而是朱棣发动了靖难之变,然后的结果,大家都看到了。

那为什么朱元璋要推行分封制?

从叶伯巨的奏折来看,有人议论说,各位藩王都是天子的骨肉,封地虽然广阔,立法虽侈,但是怎么能和朝廷相抗衡呢?

叶伯巨把这个观点写进奏折,说明有人认为,就算给皇子分封再多的土地,他们的实力不足以抗衡朝廷的实力,所以不用担心。

朱元璋这人,如果你以为他就凭着武力去震慑人,如果你把朱元璋想得太简单,那就是小看了这位帝王。

朱元璋其实心思非常细腻,而且他虽然文化程度可能比不上那些文人,其实他也是读书的。他也知道前朝历史上曾经有过推行分封制,后来引起叛乱的事。

但是朱元璋非常自信。他相信在他推行分封制的时候,再仔细一些,想得再全面一些,他可以避免一些问题。所以在诸位皇子的封地上,那是经过他的仔细斟酌的。

什么地方适合分封给皇子,什么地方物产富饶,不能分封皇子,还是掌控在朝廷手里吧。这些都是分封的细节。

叶伯巨担心的事情,你说朱元璋就没有考虑过吗?他也应该是考虑过,所以他才会在怎么分封这事上考虑很多。

还有一点,无论是分封皇子到各地,以拱卫京师,还是派武将戍边,都得有人来镇守。在皇子和武将中,朱元璋明显更信任皇子。

朱元璋当上了皇帝后,对于曾经和他一起征战的武将的猜忌逐渐增多,他了解这些武将的能力,也害怕这些人不安分,自立山头,于是朱元璋就挥舞着镰刀,杀了很多武将。

所以,分封皇子,就是朱元璋没有选择的选择,谁让他就是不信任这些武将呢?

朱元璋做出了选择,他活着的时候,可以震慑住皇子的蠢蠢欲动之心,他死后,朱允炆的手段,不足以震慑住他的叔叔朱棣。

历史环环相扣,当时的选择可能看不到结果,但是总会有一个结果。

史料参考:《明史·叶伯巨传》《明太祖实录》《明太宗实录》