1860年,经历第一次鸦片战争惨败的大清王朝在痛定思痛却没有任何作为的前提下,很快迎来了第二场鸦片战争,东西方文明的第二场较量再次来临。

虽然大清王朝派出了蒙古悍将僧格林沁率领精锐的蒙古骑兵慨然迎敌;虽然大清王朝在仔细总结了第一次鸦片战争失利的原因之后,进行了周密部署,并针锋相对提出了御敌之策,但十分令人痛心的是:依旧毫无悬念地败北,并且咸丰皇帝在丢掉了北京和圆明园,也丢掉了自己的性命。

后来,大清王朝总结经验教训时终于低下了高傲的头颅,原来不是自己不够努力,而是敌人一直在进化,倘若依旧面对的是20年前蛮夷的火枪,僧格林沁的蒙古骑兵必然能一雪前耻,可惜二十年后,蛮夷的火枪进化成了机关枪和实弹步枪,僧格林沁的神勇骑兵成了活靶子。

深感“落后就要挨打”的大清王朝于是迫不及待改了革,一场“师夷长技以自强”的洋务运动正式拉开了帷幕。

洋务运动:一场披着科技兴国外衣的传统政治运动

自1864年开始,大清王朝在汉人官僚曾国藩、李鸿章、左宗棠和张之洞的要求下,开展了轰轰烈烈的洋务运动,先后建成了北洋、南洋、福建和广东四支海军,形成了御敌于海上的军事力量;建成了开平煤矿、汉阳铁厂、轮船招商局、安庆内军械所、江南制造总局等工厂,部分实现了武器装备的国产化。

不过,由于传统“治人”理念根深蒂固,大清王朝搞洋务运动本质上不是为了中国社会的发展,而是为了维护满清统治,使得这场运动更像是一场披着科技兴国外衣的传统政治运动。

再加上2000多年的儒学思想刻入到了中华民族的骨髓,深深印在了中华民族的基因当中,使得科技这位“无君无父、无父无母”的时代巨人难以在华夏大地立足。

在以同治帝的老师、工部尚书、大学士倭仁和宋晋为代表的顽固派阻挠下,科技被斥责为“奇技淫巧”,治国根本“在于人心而非技艺”等2000年前的论调依然大行其道,使得洋务运动难以孕育出科学的种子。

即便是洋务运动发起人,对诞生于西方的科技也是带着有色眼镜去看,从小在儒学“尊者”思想的影响下,他们对待西方的科学技术时也常常傲视三分:认为所谓的科学技术,也不过是旁门左道而已。

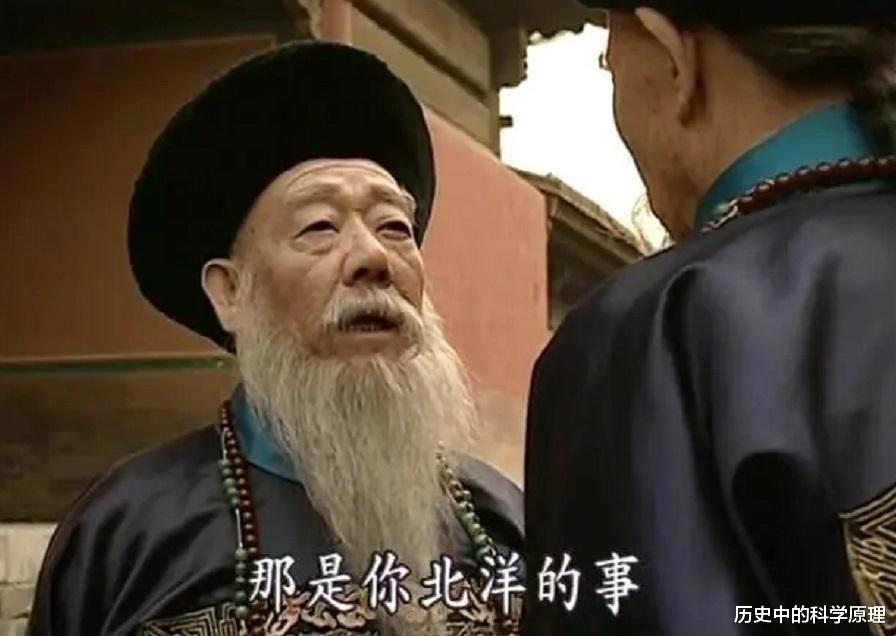

在“师夷长技以制夷”过程中,应该“中学为体,西学为用”,如此导致这场洋务运动虽然声势浩大、轰轰烈烈,但始终带着脚镣,在无数顶着花白头发、蓄着长胡子的老人那求全苛责的眼光当中,洋务运动注定走不长远,更无法到达科学的彼岸。

洋务运动验收不合格:甲午战争首战即大败,该怎么办?李鸿章:没事,我有好办法,找只替罪羊,就他了

虽然洋务运动存在着诸多问题,但一向只关注天下大事的统治阶层在听了层层汇报之后“大喜过望”,认为自己治下的大清出现了“中兴”迹象。故而执着于“立德、立功、立言”套路的他们立马大笔一挥,给自己脸上贴了金:同治中兴。

既然洋务运动已经搞起来了,声势也极其浩大,花的银子也不在少数,成果也非常卓著:原本海上军事实力为零的时代彻底过去,30年后,大清王朝建成了亚洲第一、世界第六的海军力量,西方列强妄图再通过海上侵略中国的梦想彻底宣告破灭。

纸面上的成绩如此耀眼,实战怎么样呢?总该检验一下吧,洋务运动到底是驴是马,拉出来遛遛呗?

机会很快就来了,1894年日本袭击中国运士兵的运输船“高升”号,宣告了中日甲午战争的爆发。面对小日子如此不厚道,义愤填膺的光绪帝以及整个朝廷忍无可忍,在一片越来越高涨的“开战”声中,李鸿章麾下的亚洲第一、世界第六的北洋水师开拔了。

虽然北洋水师纸面上的数据较日本的高出许多,并且还拥有“镇远”、“定远”两艘当时世界上最大的海上巨无霸,单凭一次出访日本就将日本国民吓傻了,这场战争理应中国大获全胜,但令人大跌眼镜的是:甲午战争首战——大东沟海战大溃败。

根据《东方兵事纪略》记载,这场海战中,北洋舰队沉没5艘船,1100人阵亡。而日本联合舰队虽然多艘军舰受到重创,但没有一艘军舰沉没,阵亡人数仅115人。

战败消息传来,清廷上下一片哗然,顽固派们个个兴奋不已,拿出了他们最擅长的本领——语言攻击拼命弹劾丁汝昌。对“治人”和“整人”尤为敏感的他们早就看丁汝昌不顺眼,这次战败成为了他们攻击丁汝昌的“天赐良机”。

见此情景,急得如同热锅上蚂蚁的丁汝昌赶紧打报告给李鸿章,把海战过程描述了一遍,请求李中堂该怎么办?官场老油条的李鸿章仔细看了看报告,马上找到了一个好办法:没事,找只替罪羊,就他了,方伯谦。

于是让丁汝昌重新打一份报告,这个新报告重点讲述了方伯谦如何率领“济远”舰逃跑,然后笔锋一转,将方伯谦率队逃跑定义为舰队变成一盘散沙的直接原因——“方伯谦首先逃回,各船观望星散,将队伍牵乱”。

在上交到朝廷之前,李鸿章又再加了一句:“若非方伯谦逃跑,牵乱船伍,必可大获全胜。”意思是:北洋舰队强大依旧,如果不是方伯谦,干掉小日子易如反掌。

有了这份报告,朝廷中言官的嘴堵上了,可怜方伯谦一人承担了大东沟海战失败的责任,也因此掩盖了北洋水师强大下的巨大危机,为之后北洋水师一败再败、最终全军覆没埋下了伏笔。

临刑前,方伯谦曾质问:“军无令,队不整,谁之过?”算是说到了问题的核心,但问题是:你明明知道这个问题,为何带头践行了这一点呢?替罪羊不找你找谁?