战争年代,军队上级指挥下级是合情合理的,最忌讳的是同级之间指挥。

都是一样的职务,凭什么要被对方指挥,这不仅是指挥员不愿意的,也是部队指战员不愿意的。但在战争年代,确实出现同级之间指挥与被指挥的情况。

像洛阳战役时,陈赓兵团被陈唐兵团指挥;在东北民主联军部队作战时,同级之间指挥与被指挥的情况较多。三战四平时,1纵司令李天佑、政委万毅指挥1纵、7纵、6纵17师以及炮兵部队;四战四平时,李天佑、万毅指挥1纵、3纵、7纵等部队;辽沈战役时,这样的现象更多。在辽西会战时,上级让8纵归9纵指挥,部队上下也有一种不服气的感觉。

不过,这些都是根据作战形势临时决定,战斗结束指挥与被指挥关系也就结束了。

今天我们讲到的一个情况,是同级部队之间,存在长时间隶属。

1947年8月,刘邓大军千里跃进大别山后,上级让新组建的9纵,与4纵以及西北民主联军组建一支战略部队,南渡黄河挺进豫西,与陈粟、刘邓形成战略品字型态势。

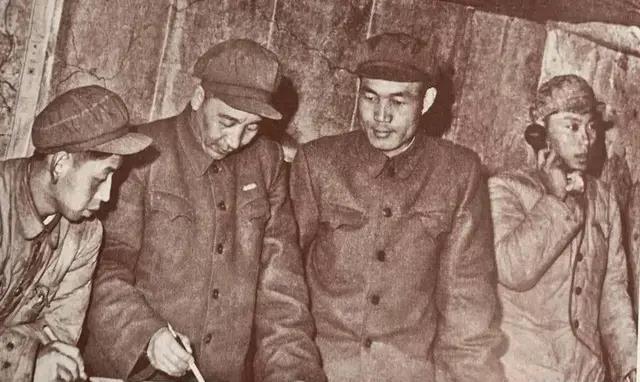

该部队组建前线委员会,陈赓担任书记,统一指挥4纵、9纵、38军。这支力量被称为“陈谢大军”或“陈谢兵团”。

作为9纵司令员的秦基伟曾经在回忆录这样写到:对于上级的决定,是完全拥护的。首先,从原则上来说,不计较职务高低,是他始终不含糊的;其次,对陈、谢一直都很尊重。同是纵队级首长,但接受陈谢的指挥,我没有任何别的想法,纵队其他领导在这个问题上也是明确的。

这番话是耐人寻味的,过去自己担任太行军区司令员,陈赓是太岳军区司令,如今他是4纵司令,自己是9纵司令。级别都一样,都直接归刘邓指挥,如今多出一个前敌委员会,在同级领导下。

其他部队都在刘邓指挥下,自己在同级指挥下,在部队指战员心中是不是觉得部队降低一个等级的感觉。因此才说到不计较职务高低的呢?1948年,郑北歼灭战前,4纵、9纵归刘邓直接指挥后,他还特意交代了一下,应该说是很在乎隶属关系的,或许也是大多数指挥员的心里。

从同级角度想不通,从资历上找到平衡点。

陈赓在军中的资历很深,在党内的资历更深,而且战绩是显赫的,政治水平和军事水平都很高,对方又是中央候补委员,让他当书记,是完全拥护的。

在解放战争时,上下级隶属上实行扁平化结构,野战军司令部直接指挥纵队,纵队首长之间的资历、战绩是不一样的。1949年,在两级关系上多了兵团机构,进行纵深设置后,不同分量多指挥员,职务上明显区别开来。