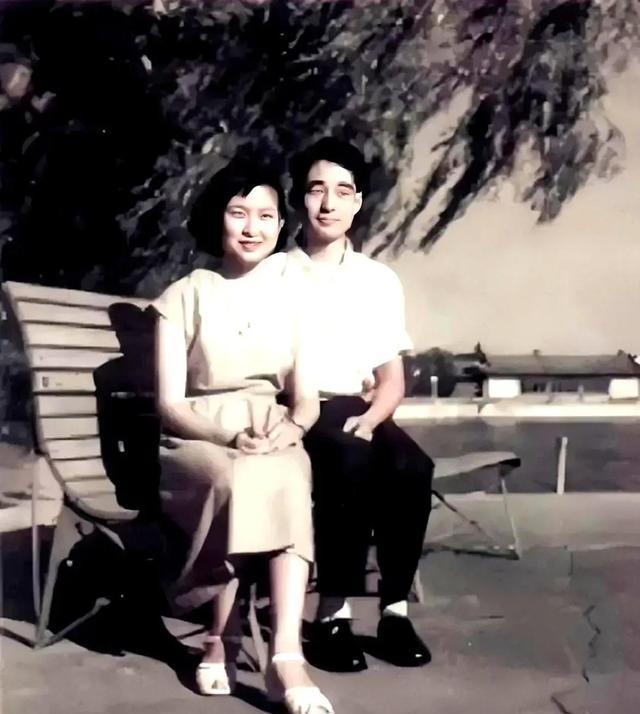

1960年仲夏,毛主席的女儿李敏和丈夫孔令华在中南海合影。这张照片里,24岁的李敏和25岁的孔令华坐在长椅上,当时他们新婚不久。李敏容貌秀丽,眉眼间能看出毛主席的影子,孔令华则是个英俊的年轻人。

李敏对此感受很深,她回忆道:"父亲从不强迫我们接受他的想法。他尊重我们兄妹的感情选择,给我们留出了自己的情感空间。"

毛岸青在工作上表现优异,但感情生活一直不如意,多年都没遇到心仪的对象。1959年,36岁的毛岸青从苏联治疗归来后,前往大连调养身体。作为父亲的毛主席,虽然身居高位,但也和天下父母一样,期盼着孩子能早日成家。

有一次,毛主席特意把毛岸青找来,催他早点成家。主席对他说:"你找对象时,没必要提你是我的儿子。就说在中宣部当翻译,这样挺好。我建议你找个工人或农民家庭出身的姑娘,这样对你有好处。要是眼光太高,对方条件太好,反而可能看不上你。到时候整天闹别扭生闷气,多没意思。"

毛主席对李敏的婚事同样持开明态度,就像对待毛岸青的婚姻一样。李敏和孔令华的感情要追溯到他们的学生时代。1947年秋天,李敏随母亲贺子珍从苏联返回中国。之后不久,李敏就被安排到毛主席身边生活和学习。

1949年北平解放后,原晋察冀军区的荣臻子弟学校搬迁至北京,并更名为"八一学校"。这所学校招收了许多高级干部和军队将领的子女,李敏也在此就读,正是在这里她结识了孔令华。

孔令华的父亲孔从洲曾是国军将领,后来起义加入解放军,担任过炮兵副司令。他早年追随杨虎城,亲身经历了西安事变全过程。当时作为西安城防司令,孔从洲主要负责杨虎城和中共代表团的安保工作。

在西安事变中,孔从洲表现突出,周恩来曾称赞他"立下大功"。1946年,时任国民党38军副军长的孔从洲在河南巩县率部起义。起义成功后,周恩来派人秘密接应他的家属前往陕北解放区,还安排其子女在当地入学。

值得一提的是,孔从洲共有八个孩子,但仅有儿子孔令华和女儿孔淑静在新中国成立后依然健在。有趣的是,孔令华与李敏交往时,完全不清楚她的真实身份,孔从洲也只当她是湖南某位干部家的姑娘。直到两人确定恋爱关系后,李敏才向父亲毛泽东坦白了自己的身世。

那天毛泽东心情很好,他笑着说:"没想到小孔是孔从洲将军的孩子,我认识他父亲!"随后,毛泽东特意向表哥王季范提起孔从洲:"这位将军可不简单,当年西安事变时,他担任警备二旅旅长,还负责整个西安城的防务。"

毛主席曾评价道:"这人很实在,管教孩子也很严格。孔令华是个好小伙,小两口以后肯定能和睦相处,学习工作都会出色。"实际上,毛主席初次见到孔从洲是在女儿李敏的婚礼上。1959年8月29日,李敏与孔令华在中南海喜结连理。那时孔从洲担任沈阳高级炮兵学校校长,恰好来北京参加会议。

那天清晨,毛主席特意派秘书去接孔从洲到中南海。刚见面,主席就热情地握住他的手说:"今天孩子们办喜事,请你过来聊聊天。"随后,主席向在场的人介绍说:"这位是李敏的公公,孔令华的父亲——孔从洲同志。"

婚后,孔从洲和妻子钱俭把媳妇李敏当亲闺女看待,生活和工作上都特别照顾。李敏在《我的父亲毛泽东》里写道:"公婆待我就像对亲生女儿一样好。"

李敏是毛泽东的女儿,但她婚后与丈夫孔从洲一直低调生活,从不利用父亲的身份谋取便利。即便经济拮据,她也坚持自力更生,从未向毛主席寻求帮助。1962年10月,他们的儿子孔继宁出生。由于一些特殊情况,1963年李敏一家搬离了中南海,之后她很少有机会再回去。

1963年7月,李敏独自带着家人搬离中南海。她在回忆录里写道:"那天,我们所有的行李就装在一辆平板车上,就这样告别了中南海,也告别了我的父亲。"整个过程她没让任何人帮忙。

李敏和孔令华始终秉持着"踏实做事、本分做人"的生活态度,夫妻俩靠自己的工资收入维持家庭开支。1976年9月毛泽东主席去世后,李敏从未向中央提出过任何关于父亲遗产的问题。对于毛主席留下的丰厚稿费,她也只字未提。

在旁人眼中,这些行为可能难以理解,但对李敏来说再平常不过。步入晚年后,她每次公开露面都穿着十分简朴。她常说:"父亲教导我们要在政治上追求进步。只要踏踏实实为人民做事,当个普通的劳动者就够了。"